谭元寿:对当前京剧界的一点看法

各位同行、朋友们:你们好!

今天,我非常高兴与来自海内外的京剧理论界的朋友们见面,在我们的京剧界,你们是推动、宣传、批评、协助京剧艺术发展的一支不可缺少的队伍。在坐的各位则是这一支队伍中的精英,在此我要向你们表示崇高的敬意和衷心地感谢!

在我们一百多年的京剧发展史上,有高峰,有低谷,有过兴奋,也有过苦恼,作为同行,大家都是心知肚明的,但是如何总结历史经验,吸取教训,让我们的京剧舞台辉煌再现,在座的各位以及我们的前辈都发挥过重要作用,例如早年的梁启超先生、梅贻琦、张伯苓、丁秉遂和辻听花、苏少卿、张古愚、刘曾复、欧阳中石先生和近年的王家熙、刘连群、翁思再、柴俊为、崔伟、和宝堂,特别是近几年接触到的傅谨先生,都切身关注着京剧事业,特别是谭派艺术事业的健康发展,发表了许多真知灼见,发挥了显著作用,所以我特别敬重和感激在座的各位。

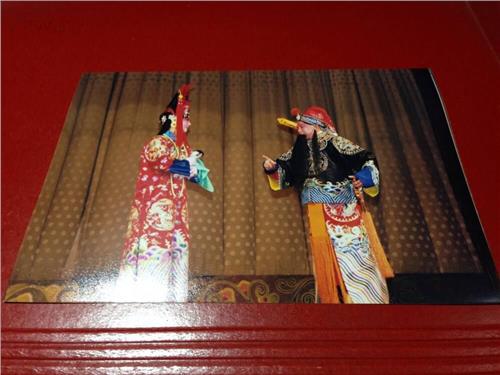

在我从艺80多年的经历中,亲眼目睹了许多艺术前辈的风采,得到过许多艺术前辈的教诲,例如我所崇敬的四大名旦和老生行的余叔岩先生、孟小冬先生、言菊朋先生、高庆奎先生、马连良先生、李少春先生、李盛藻先生,孙毓堃先生、高盛麟先生以及我的姑爷爷王又宸、祖父谭小培、父亲谭富英、舅舅杨宝森等等,他们都是我崇敬的艺术家,从少年时我就特别“迷”他们,从他们的演出中受到很好的陶冶。

所以我希望你们多关注他们,研究他们的艺术资料和成功的经验。从他们的身上吸取正能量,让我们的京剧事业走上正确的健康的发展道路。

至于我本人,只是一名普通演员。无法与我的前辈和老师相比。这不是假谦虚,而是事实。古训有言:“满招损,谦受益。”我之所以要强调这个差距,实事求是地评价每一个演员,包括我自己,主要还是对我们的京剧事业负责。

对后学者负责。因为艺术家是唱出来的,不是任何人可以馈赠的。一个艺术家必须要有真本事。不但要挑班唱戏,还要能养活一个剧团的人,否则就是徒有虚名。所以我总说,杨、梅、余这“三大贤”把我们京剧的标杆定得太高了,侥幸成功是不可能的。

我清楚记得,当时有人称余叔岩先生早已超越了我的曾祖谭鑫培,余先生马上说,你们不要给我找骂,和我的老师相比,我只是九牛一毛。所以凡是有人称他“余派”,他就特别生气。我记得在余先生的“范秀轩”始终供奉着我曾祖谭鑫培的大幅照片,每年到我家拜祭我的曾祖,以表示他对我曾祖和学习谭派艺术的虔诚态度,我认为正是他清楚地看到了自己与老师的差距,所以他总在钻研曾祖谭鑫培的艺术,能够不断地进步,确立余派在京剧界的这杆大旗。

我的父亲谭富英因病最后一次住院,他一进病房就对我们说:“我这次是立着进门,横着出去了。但是我没有什么遗憾,唯一感到遗憾的就是毕其一生没有学好余叔岩先生这十八张半唱片。”最后从天津赶来一位姓魏的老中医来看望他,他当时已经到了弥留之即,却仍然说:“魏大夫,余老师这十八张半唱片我没有学好。

”其实,家父对余叔岩的艺术从来没有停止过一天的学习,当年总是在演出的间隙时间到余先生家中求教。后来一直给余先生和孟小冬先生操琴的王瑞芝先生从香港回到北京,成为家父的专职琴师,家父就把王先生请到家中,像对待余老师那样,一个唱腔,一个气口,一个字的发音都虚心请教,希望尽量缩小自己与余先生的差距。

在“文革”中,他怕余先生最后创作的余派经典唱腔《法场换子》失传,冒着极大的政治风险,不顾生命的安危,把这段唱腔秘密录音,流传后世,可见他对余先生的崇敬与虔诚。

我总想,看不到自己与前人的差距,怎么可能进步呢?所以我们首先要学习前辈总是在找差距,找不足。我从科班毕业以后,每天晚上就在前门大栅栏一带看戏。我当时特别崇拜高盛麟、李盛藻、李少春这几位,有时先到广和楼看家父的前半出《探母》,再到三庆戏院看高盛麟的大轴子戏,第二天先到中和戏院看李盛藻的前半出,再到庆乐戏院看李少春《打金砖》的后半出,时间都是算好了的。

我对这几位真是崇拜极了,他们的很多表演技艺我都认为妙不可言,做梦都在模仿,就是今天也仍然感到自己望尘莫及。

所以我不能说高盛麟先生演《连环套》,我也能演《连环套》,我就和高盛麟先生一样了。不能因为李少春先生唱《野猪林》,《打金砖》,我也唱《野猪林》、《打金砖》,我就是李少春了,那是不可能的。

艺术是不能用秤来称的,必须要观众感到自己掏钱买的票物有所值。是好是坏,观众知道,票房知道,是骗不了人的。我在《沙家浜》中借用了杨小楼先生一个颠步,大家就说我是“杨派”,我自己明白,这杨派不是那么简单的。

傅谨先生要我跟大家彼此交换一下对当前京剧界的看法,我今天是第一次在这样的场合讲话,讲不好,请大家多包涵。

我主要想说两个问题:

首先我想说一下流派的传承问题:大家知道我姓谭,主要传承的是谭派须生艺术。但是我从少年时期就喜欢高盛麟、李少春,李盛藻等先生的戏,经常去看他们的戏,我清楚记得那是1945年,少春先生到我家来,约我父亲外出。

我真没有想到,家父谭富英马上叫我过去给少春先生叩头,说:“你过来拜老师,给李先生叩头。过几天再举行正式的仪式。” 少春先生马上阻拦,说,我这还在跟您学呢,您的儿子怎么能拜我呢?这不是让我班门弄斧吗?我父亲很严肃地说,我这儿子就迷你,整天就琢磨你那几出戏,他学你也合适,我就把他交给你了。

少春先生看推辞不掉,就说:“这样吧,我文的还得跟您学呐,真教不了,武的您不怎么动,我就给元寿说几出武戏吧。明天起,就让元寿到家里找我去,想学什么我保教保会。”

我哪天特别高兴,也特别奇怪,我是谭门后代,家父为什么让我跟少春先生学戏呢?

后来我父亲说:“这就叫泰山不弃土壤,江河不择溪流。谭派那里来的,就是吸取各家之长才形成的。你的曾祖谭鑫培就有多少老师呀!余三胜,程大老板,王九龄、卢台子,孙春恒等等,他是看谁的那一出戏好,就跟那一个老师学。

你的祖父谭小培就是小荣春科班毕业,你曾祖又让他拜沈三元为师。而你曾祖给我找的第一个老师就是陈秀华先生,坐科时学的是昆腔,什么《弹词》、《仙园》、《麒麟阁》都唱的,出科后,家父正式拜师余叔岩先生,认真地学习余派艺术。”用余先生的话说,就是要把他从谭家学走的再还给谭家,余先生对家父真可谓苦心孤诣。

再说我的曾祖,祖父、父亲和我以及我的儿孙六代人都是科班或戏校坐科才出道的。没有一个是全靠家学,每一代人都有好多老师,正所谓“转益多师”。

除了老师要多,学的面要广,学习的剧目也要全面。我祖父说我曾祖除了没有贴过片子,(没演过旦角)什么行当的角色都学过,演过。而且都是文武全能。现在的青年演员,学习程派,就不能学梅派,可是当时童芷苓先生曾经号称“四大名旦一脚踢”,每到一个地方,总是先唱梅派的《宇宙锋》,再唱程派的《锁麟囊》,接着是尚派的《汉明妃》和荀派的《红娘》,最后形成了自己的童派。

张君秋二哥跟四大名旦都是直接学过戏的,但是他没有成为梅派、程派、荀派、尚派,而是集中四派之精华,形成了自己的张派。也是唯一受到四位大师公开表彰与器重的后学者。