林纾的孝顺 李劼:胡适的语言革命和林纾的逆流姿态

如果注意一下历史的偶然性,那么人们就可以发现,这种偶然性表明:历史通常不是按照观念展开的,而是如同大自然中的野草一般随意生长的。比如本世纪中国那场开创了新纪元的语言革命,不仅没有任何预谋和酝酿,而且在发动者本人都是一个无意插柳之举。

如果人们事后仔细想一想,他们会十分惊奇地发现,发动了那场语言革命从而打破了汉语语言几千年不曾动摇的权威性和稳定性的,竟是一个相当儒雅的绅士,不仅在他的性格中没有丝毫革命者的血性,而且他终其一生坚持的都是“兼爱”、“非攻”式的和平主义立场。

人们叫他胡适博士。尽管这个博士学位是在他学位论文答辩十年以后才获得的,但这并不妨碍他在学术界的建树和声誉。这位深受美国文化影响的中国留美学者,他当年的博士论文却为他终生崇信的杜威教授所很不经意地冷落了。

然而,这位被冷落的博士又同样很不经意地将一场语言革命装在信封内寄回了祖国。那场白话文运动以后的中国历史新纪元就是这样似乎是漫不经心地形成的。可以说没有任何夸张和渲染,朴实得如同一杯白开水。

时过境迁,人们如今谈论起这位当年的胡适博士,却已经风尘满面。仿佛相隔了数千年一般,胡适和白话文运动在90年代被人们重新提及时竟然象兵马俑一样古老。发生在本世纪初的语言革命到了本世纪未便成了出土文物。这究竟是历史进程太快,还是革命后的语言走得太远,抑或舞台上的历史人物走马灯似地换得太多?人们对此也许暂时还无从说起。

唯一可以确认的事实只是,无论大陆同胞还是海外华人,全都共同使用着胡适博士当年倡言的白话汉语。

也许一些细心的学者还会从中发现大陆白话和港台及海外华人白话之间的某种细微差异,但谁也不曾从中深究其然及其所以然。无论在大陆还是在海外,操着流利白话汉语的华人似乎都不再关心这种语言的缘起,好比在上海南京路闲逛的游客,由于对街景的关注而忽略了自己眼睛的良好视力。

即使有人偶尔提及白话文运动,他们也会相当学术地指出,那场白话文运动给了中国现代文学一个深远的影响。言下之意,当年的语言革命仅仅波及文学;至于对整个文化整个历史的推动和影响,人们已经习惯了将此归结于“五四”运动了。

几乎没有人会认定,胡适博士的那场白话文运动对历史发生的影响事实上比“五、四”爱国运动更加深远更加具有文化意味。因为人们尤其是大陆上的人们,已经习惯于将胡适博士的白话文运动归于“五四”运动的旗帜下,命名为“五四”新文化运动。

这种命名的含混性不仅悄悄地抹掉了胡适博士之于白话乃至于新文化的首创和领袖作用,而且还以“五四”那个爱国学生运动涵盖了无论在性质还是指向上都相当不同的白话文运动。

在一种巨大的政治热情的鼓励下,人们不仅不以文化为意,而且同样不把他们每时每刻都生存其中的语言放在心上,仿佛他们今天所置身的语言世界不是历史地变革和演化而成的,而是早就由不知哪个上帝指定好了的。

中国历史上有过无数次农民起义,结果人们就把农民起义很当回事,没完没了地研究,没完没了地颂赞;然而中国历史上却仅仅有过一次语言革命,以致于人们对自己的语言很不当回事,一说起胡适博士如同提起某件古董,不再有古代士大夫提及孔子时的恭敬和诚恳。

当然,这种随便的口气除了人们对语言的漠视之外,胡适博士的谦和也是一个成因。习惯于服从权力和权力话语的人们,已经不懂得尊重一个学者的划时代创造之于历史的造福了,更毋需说这个学者是那么的谦和,提及自己当年的那场语言革命时是那么的轻描谈写,仿佛在回忆年青时代的一次郊游。

当然,胡适博士的确不是一位个性激昂的革命家或雄辩家,他的叛逆性似乎与他的出身和学养有关。按其自述,胡适博士出自安徽徽州的商家。那地方有一千多年的经商传统。商人及其商业在中国历史上一直是没有正统地位的,所谓重农抑末,末者即为商。

然而这种商家血统对于胡适来说正好构成他对于置身其间的历史文化的天然的叛逆因素。这一叛逆因素一旦被移到美国那样的商业王国,更是如鱼得水。商业文明的诸种人文精神在这个当年的留美学生身上很快就生根抽芽。比如与等价交换原则相应的科学理性、民主政制,诸如此类现代文明思想,在胡适博士一辈子都对此忠贞不渝。

倘若胡适博士不去国留美,也许会象他的徽州老乡朱熹或者戴震那样成为一个颇有成就的儒生;反之,假如留美的胡适博士没有他引以为自豪的徽州商家对他潜在而又巨大的影响,那么他就会象陈寅恪或他的留美同学梅光迪们那样身在异乡而不为他乡文化为转移。

然而胡适博士恰恰既是留美学生又是商家子弟,这二重的因缘使他和商业文化有着天造地设般的联系和相通。在当时的留美学生当中,受西学熏重陶的不在少数,但如同胡适那样投入并且留连忘返的却并不多见。

也许是命中注定西方文化经由胡适博士完成与中国文化的天然嫁接,整个过程没有丝毫的生硬牵强之处,乃至胡适本人在当时都不曾明确意识到他的白话主张对于整个中国历史文化来说究竟意味着什么。当然,这种意味即便在当今,也没有获得全然的揭示。人们甚至还没有意识到那场语言革命之于历史文化演变的深远意义,一些语言学家论及现代白话汉语往往以《马氏文通》为例,而并不以胡适白话运动的旨意为然。

当今的学者们或许会十分正确地指出胡适当年留美时所受的民主政治重染和所确立的杜威实验主义(Experimenatism)信仰,然而在他们论及胡适的《文学改良刍议》时却未必能明确地指出胡适博士究竟向汉语文化注入了什么。

因为人们不知为何已经习惯于从陈独秀《文学革命论》的立场来论及胡适的《文学改良刍议》,从而就推测什么和建设什么的三大口号出发,强调胡适八事主张中的诸如“须言之有物”、“不摹仿古人”、“不作无病呻吟”、“务去烂调套语”、“不用典”、“不讲对仗”、“不避俗字俗语”这七个要点,从而将“须讲求文法”这一条一笔带过。

而且有趣的是,即使胡适本人在提及当年的这些白话主张时,也仅仅从语言学文体学的角度阐释“须讲求文法”这条原则。

......这一条乍听起来,似乎有点荒唐。但是我们这些对中古中国文字相当熟悉的人都知道,那时的作家写文章,往往不讲求文法。中文的文法本来很简单,可是那中古作家们,运用了各种形式如对仗.骈骊.典故等等故意把它弄复杂了。因而千多年来,写古文的人对文法的分析与结构全不讲求。(【胡适口述自传】149--150页 )

不知道胡适博士晚年提及此条白话原则时为什么会说:"这一条乍听起来,似乎有点荒唐”。也许他本人也觉得这一条原则仅仅是相对古人古文的不讲求文法而言,并不如其他诸条铿锵有力,尤其是“不避俗字俗语”那条,在后来直接演化为所谓的“文学大众化”运动。

当一场革命发生的时候,人们往往关注其中的激情,而忽略其中的理性意味。因此白话文运动发展到后来,人们觉得更痛快淋漓更鼓舞人心的乃是陈独秀的《文学革命论》,该论比胡适的《刍议》更有激情。

作为语言革命的倡导者,胡适博士十分儒雅地选用了“改良”和“刍议”这样温和委婉的词作标题;而作为这场革命的响应者,陈独秀却直接了当地公开亮出革命的旗号。结果喧宾夺主,实际的主角被挤到台后,而由举着革命火把的人物站到台前,致使后人谈及这场语言革命总是以那个革命火把为中心,或者说,整个语言革命的历史意味和文化意味全部被革命火把的火光所淹没;似乎这场语言革命的核心原则乃是为了把语言由文言而白话地地从贵族手中转到后来的平民手里,一如后来的土地革命将土地从地主手中转交到农民脚下那样。

于是大家都认为,革命就是这样:一方面打倒什么,一方面建设什么,一方面夺走什么,一方面交还什么;如此等等 。

革命的激进性使得革命的火把显得如此耀眼,致使胡适本人都被弄得头晕目眩,在提及“须讲求文法”时居然会说出“乍听起来,似乎有点荒唐”的推脱之词,然后诉诸小心翼翼的解释,仿佛只要古人稍为讲点文法,他就不会提出这条原则一般。然而,正是这一条原则,才是整个“刍议”中最有分量最具有真正的革命意味的部份。因为它不是陈独秀的三大口号所张扬的革命火花,而是白话文运动的革命精神本身。

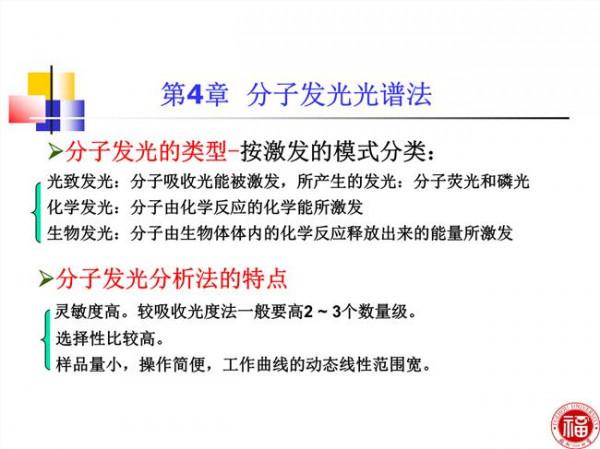

所谓文法问题,远不止是中古中国文学的问题,而是整个汉语语言的根本症结。由象形文字所构成的汉语典籍诉诸的不是由西方拼音语系所显示的那种理性语言,则是一种以意会为特征的以形传神的意象语言。这种意象语言不仅有庄子式的汪洋恣肆,也同样有孟子式的雄辩气势。

然而,不管它如何雄辩,在本质上却不是思辨性的,而是强调夺理性的。因为这种意象语言没有严格的逻辑规范,不以理性为转移。或许正是这种特征,致使先秦名家那样的思辨哲学得不到长足的发展,而只是如同火花一般稍纵即逝。这种逻辑规范的阙如,体现在文本结构上,则是胡适所谓的不讲求文法。

所谓中古文学家在形式上的刻意追求,其根本的语言文化心理乃是基于先秦圣贤在历史阐释和义理讲说上的微言大义。意象语言的这种跳跃性在诉诸义理时是朦胧的大约如是的,但一旦融入文学文本便具有了十分生动的造型和极富弹性的能指功能。

因此在中西文化的交融过程中,作为学者的胡适将文法、逻辑、理性引入了汉语语言,而作为诗人的庞德却将中国古诗中的意象形式移植到西方现代诗歌的创作中。后者开创意象诗派,而前者则倡导了那场语言革命。

也许连胡适本人都不曾讲清楚他那场语言革命的要点所在。尽管他在晚年十分感慨地认为,后来发生的“五四”运动乃是对他构想的一场文艺复兴运动的不幸的政治干扰,但在陈独秀发表《文学革命论》的时候,他除了感受强劲的支持和强烈的反应之外,根本想不到指出陈氏主张与他的主张之间的异同。

胡适博士的儒雅不仅表现在他学位论文受到冷落时的不以为意,也同样表现在他的文学改良主张遭到过激张扬时的无动于衷。事实上,陈独秀的三大口号中没有一句是体现胡适“刍议”一文中的理性主义立场的,其中的每一句口号在内容和形式上都和几十年以后的文化大革命精神十分相象。

即便三条口号中所用的限定词 ,也都是一种不着边际的修饰,以强调情绪的激昂,而并无多少真正有价值的历史内容。至于口号本身的混乱和自相矛盾,在今天看来更是一目了然。比如贵族文学是雕琢的.阿谀的,那么平民文学又凭什么必定是平易的.抒情的?

事实上,平民文学的雕琢性和阿谀相并不比陈氏所要打倒的贵族文学逊色,而且历史仿佛故意嘲讽陈氏主张似的,后来的所谓大众文学在其雕琢和阿谀的功能上达到了令人难以置信的地步,不仅前无古人,而且肯定后无来者。然而,陈氏口号这种激动有余而理性不足的弊病,并不曾为胡适所觉察。

从杜威那儿学到的理性主义思想方法使胡适博士大胆地怀疑过禅宗史上《坛经》的真伪,但十分遗憾地没能使他具有对语言革命支持者的洞察能力,从而听凭他人用炽热无比的激情掩去“刍议”中的理性主义光芒。

如果今天能够心平气和地对照一下《文学改良刍议》和《文学革命论》,那么人们可以发现其中十分明显的两种文化指向,一则指向理性的文艺复兴,一则指向感性的社会革命。从根本上说,这两种指向都与西方的影响有关,但它们一旦落实为具体的历史行动,便显露出了截然不同的效应。

尽管胡适所深受的影响乃是杜威的实验主义,但直接体现于《文学改良刍议》的却不啻是实验主义思想,而是整个西方文化的理性精神和实证精神。因为胡适经由杜威思想所触摸到的是西方近代历史的二个主要的思想支柱,即自培根而始的经验主义和自笛卡尔而始的理性主义。

这二种思潮虽然有其学派上的差异,但本质上都是理性的科学的,体现出西方文艺复兴以降的人文风貌。正如胡适的出身和学养(留学其间所受的熏陶)使之与商业文化有着天然的缘份一样,胡适的思想立场使之终其一生都是一个具有强烈的西方文化色彩的文艺复兴主义者。

有些学者将胡适的治学精神混同于中国传统的乾嘉学派那样的训诂学和校勘学,这是很不确切的。因为在同样的训诂和校勘中,胡适所基于的不是注疏立场,而是怀疑精神。

胡适之所以直到晚年还为自己年轻时的《言字解》、《尔汝篇》和《吾我篇》感到自豪,决非偶然。因为正是他第一个在训诂校勘这样的传统治学上遗弃了纯粹注疏即仅仅是学习和理解古人古文的立场,从而建立了科学的理性的怀疑立场和批判立场。

此乃中国思想史和中国学术史上的一大转折,其意义足以与王国维援引西方哲理和审美精神阐释中国文学和中国文化精神一举相媲美。尽管胡适本着这种科学精神研究《红楼梦》或考证禅宗发展历史在义理上有失偏颇,或者说在王国维所擅长的领域显示出了胡适的短处,但其坚定不移的实证立场却弥足可贵。人们可以说胡适考证禅宗的那股认真劲是十分孩子气的,(点击此处阅读下一页)