邵飘萍新闻学论集——解读中国新闻学的方法

新闻学一度被视为“西方世界”的学问,曾被“搁置”了一个历史时期。如今,关于新闻学的书籍可谓汗牛充栋,学科的发展有方兴未艾的势头。新闻学的成立也有赖于厘清其学科的源头。由于种种历史的原因,虽然不少读者对现代西方的新闻理论与实践较为熟悉,但对中国早期新闻学形成的历史却所知甚少。也许正是这一现实才使《邵飘萍新闻学论集》的位置得以凸现。

2009年1月,《中华读书报》在“名家荐书”栏目里介绍了学者雷颐对北京图书订货会的观感。雷颐认为,今年的人文社科类图书保持了比较高的品位,但是,让人特别振奋的书却很少。

“在瀚如烟海的图书海洋中,还是有让雷颐眼前一亮的品种”。其中第一部就是《邵飘萍新闻学论集》。“邵飘萍是中国新闻史上一个非常重要的人物,他用自己的生命实践了自己的学理,坚守一个新闻人的操守和职业道德,为此付出自己的生命作为代价。”雷颐感慨传媒业发展迅猛,邵飘萍的新闻学理论更应该得到人们的重视。

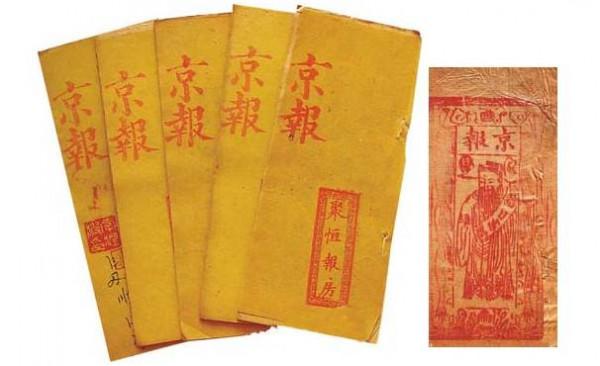

邵飘萍在舆论界曾享有“飘萍一支笔,抵过千万军”的盛誉。1918年,作为《京报》的创办人和知名记者,邵飘萍致书蔡元培校长倡议设立北京大学新闻学研究会。该会正式成立于1918年10月14日,这是中国第一个系统讲授、集体研究新闻学的团体。

在担任研究会导师期间,邵飘萍结合自己的采访经验和体会为学员讲授新闻学的基础知识、新闻采集方法等内容,把报馆作为实习基地,收到了良好的教学效果。

邵飘萍在北京大学授课时的讲义后被编成《实际应用新闻学》(1923年),其中涉及记者的地位、资格和准备、访问的类别和方法等问题,是国内第一本关于新闻采访学的专著。1924年,邵飘萍又写了《新闻学总论》,其中对报纸的性质、任务以及新闻学的基本概念等问题进行了详细的论述,在内容和方法上与《实际应用新闻学》具有相互弥补之处。

上述两部主要新闻学著作都被收录在《邵飘萍新闻学论集》之中。邵飘萍的新闻学论著大致折射出了早期中国新闻学的发展史,在解读中国新闻学的发展理路上具有一定的史料价值。读者可能对身为《京报》创办人的邵飘萍为何使用“名刺”、“原稿”、“编辑长”、“新闻纸”、“新闻社”和“外交记者”等陌生的汉字词汇感到不解,其实,这些词汇正是对中国新闻学由来的最好的诠释。

“新闻学”这一词组出现于明治后期的日本,随后开始见诸于我国的报刊。1903年,上海商务印书馆出版了松本君平《新闻学》,该书的出版使“新闻学”的概念在我国得以正式确立。但由于中文译者的日语水准有限,在翻译上有大量的漏译和错译之处,并且在翻译中直接使用日文汉字,如把报纸翻译为新闻纸、报社译成新闻社、邮局翻译成邮便局等。其中最大的问题是把“报学”翻译成了“新闻学”。