邵飘萍与京报 报人邵飘萍《京报》岁月

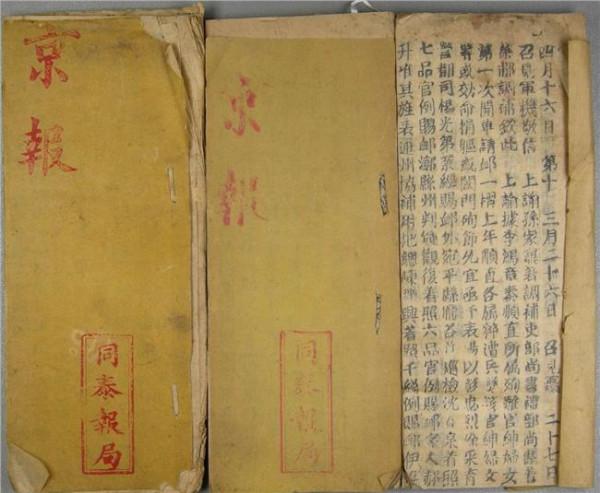

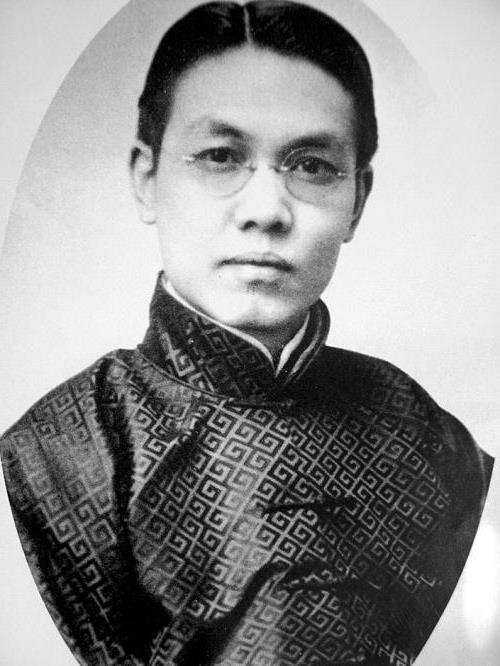

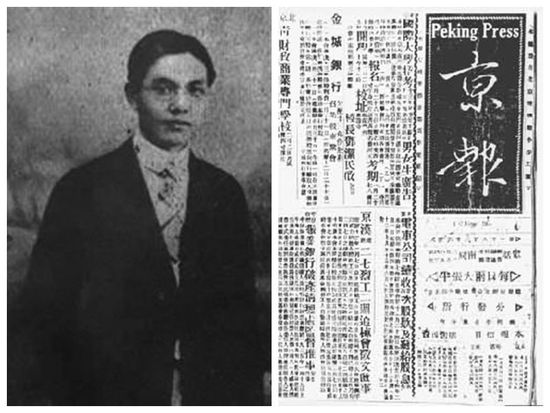

北京毕竟是全国的政治中心。邵飘萍并不满足于做上海方面的扬声器,他要拥有自己的喉舌,便于1918年10月,在北京创办了《京报》。在发刊词中,他公然宣称报纸是"供改良我国新闻事业之试验,为社会发表意见之机关",一开始就把矛头指向政府,说:"必使政府听命于正当民意之前,是即本报所为作也。"

在大学校园里,《京报》最受欢迎,它成了五四发难者的堡垒。在此期间,邵飘萍倡议成立北大新闻研究会,还担任当时有名的《国民》杂志的顾问,这份杂志与《新潮》一样,是《新青年》最重要的两大援军。他站在学生运动的潮头,四处活动,呐喊助阵,不愧为中国政治文化改革的不遗余力的宣传家。

五四运动后,报馆被封,他本人遭到通缉,再度流亡日本。然而,他的斗志并未因此受挫,态度十分坚定,说:"报馆可封,记者之笔不可封也。主笔可杀,舆论之力不可斫也。"

1920年秋,北京安福派政府倒台,《京报》9月复刊。在报社内部,此时,邵飘萍算得是当权派了,但是,他要的只是作为一个普通记者和时评家的权利,而不是权力。相反,对于权力,他有着相当深入的认识和警觉。

1923年2月,在"二七"大罢工的同时,他发表《政治上所需之压力》一文,指出:"世界各国文明政治之所以革新,政权之所以普及,决无由握有权力之人(君主或政府执政者)自动而以其权分给予人民者。必须因人民之要求逼迫,致使握有权力者万不得已,无可如何,然后政治乃有彻底革新之望。换言之,人民之觉悟不彻底,则政治之改革亦不彻底。"

当时,有舆论谴责财政当局的种种罪恶,但他并不认为类似贪污受贿的现象只是经济问题,而是一种"政治腐败";而政治腐败,他也并不完全归因于政府内部的结构或机制问题,且进一步追溯其社会本源,认为是社会组织的不合理和社会风气的败坏所致。他关注民生问题,也是同政治问题联系到一起的。

1920年唐山发生重大的矿难事件,在他看来就不是一种偶发性事故,而同样是政治腐败的必然结果,说是"此可以证明我国政府与社会之黑暗冷酷".他不把改革的希望寄托在当权者那里,而是在人民这里,因此也就不去一味宣传"好政府主义"、"宪政主义"、"改良主义",而是坚持"人民自动"的思想,极力设法壮大社会的自组织能力。他积极宣传"联省自治",其实也都根源于此。这是他比当时许多所谓的"知识分子精英"清醒的地方。