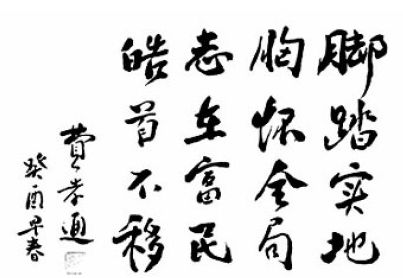

费孝通名言 费孝通的子女和孙子 80年过去了 因费孝通而闻名的“江村”之变与不变

于是,我走到公路边,毫不费劲就进入了晓春针织厂和田园纺织厂。没有接受任何“盘问”,我到了生产车间,在机器旁大声和那些有空闲的工人说话,后来又爬上二楼,找到厂里会计。他熟练地操作电脑,查找一些我问到的数据。植根乡村的那种人与人的信任,在这些现代机器轰鸣的工厂里仍然保留着。

现代与传统“平衡杂糅”

农民收入:

费孝通夫妇对古陈村坳瑶(瑶族另一支系)进行了20天的调查后,于1935年12月16日这天,在当地人的陪同下,又开始翻山越岭到罗运乡进行调查。一路上费孝通和王同惠相互搀扶着,走到五指山冲口时,费孝通见王同惠气喘吁吁,满头是汗,便关心地让王同惠在一块大青石上歇一会,一边欣赏着大瑶山原始森林的绮丽风光。

田园纺织厂传达室的大爷姓吴,已经74岁。他每天早晨7点上班,下午7点回家,月工资2000元。他和老伴还有养老金收入。两个女儿、一个儿子都有稳定工作,孙子刚刚从国外留学回来。老人说:“我们不缺钞票。人老了,不能在家里闲着,所以到女婿的工厂来坐坐看大门。天热了,还要去种种菜,搞点农业。”

村边一位谈姓家庭的主妇和我详细计算了他们家的收入。这是一个六口之家。上有80多岁的老母亲,下有儿子、儿媳妇和一个刚刚上幼儿园的孙子,管家的是这位主妇和丈夫两口子。

乡村工厂的发展不仅解决了农民收入,而且也在改变着农村社会保障结构。我在村部会计那里了解到一个数字:全村70岁以上老人有399人,只有17人参加了城镇社保,其余参加的是农村养老保险。而60岁以下的人,大都参加了城镇社保,他们往往是在工厂参加社会保险的。

因为从上世纪80年代就开始有乡镇企业,今天开弦弓村有多家工厂,加上周边工厂用工数量多,农民就业很充分。村会计告诉我,村里30岁到60岁之间的劳动力,不论男女,都有打工收入。但是,20岁到35岁的青年进纺织厂的已经不多,大部分人从事其他行业。村里人给出的回答是:从事纺织业很辛苦,年轻人更喜欢文案策划等轻松的工作。

今天的开弦弓村,街道弄堂两边,两三层小楼林立。但楼房旁边常常有一处依然盖着黑瓦的平房,那大都是伙房。农家新楼房留有宽敞明亮的厨房,灶台、油烟机等现代厨房设备一应俱全,但村里人仍然习惯留一处伙房。我走进多家农户伙房,迎面是砖头垒砌的灶台,高高的烟囱通向屋顶,更惹眼的是灶台上边的神龛。

这个家庭的收入结构是三个人挣钱,供养全家人开支。儿子、儿媳在纺织厂上班,每月俩人能收入7000多元,一年接近10万元;丈夫打零工,每月工资3000元左右,一年3万多元。80岁的老母亲每月养老金350元,这两位60以上老人每月养老金加起来700元,全家的养老金收入全年有一万多元。这样算来,这个家庭一年收入在13万元到14万元之间。

江村是太湖边一个村落的“学名”。这个村是江苏省苏州市吴江区七都镇的开弦弓村。著名社会学家费孝通先生80年前来到小村,进行了一番调查,写成《江村经济》。这本著作成为人类学和社会学的一个里程碑,开弦弓村也因此而以“江村”闻名于世。

江村再调查

攒十年盖房,正好不耽误下一代结婚成家,自己生活也不受影响。10年,一个孩子正好从少年长成青年。这是一个农家两代人“更新”的时间。从老周和谈家不同的“自我评价”来看,农民收入不仅是当年货币收入的经济数据,还包含着乡土色彩浓郁的社会意义。只有收支相抵,农户能有一定节余,他们才有“获得感”。而节余多少,就是以积攒十年盖新房这样一个社会消费“指标”为标准的。

开弦弓村小桥流水,粉墙黛瓦,弄堂深深,透出江南农村的秀美。走在村里,看到的是水乡的景色;走进百姓家,感受到的依然是一派乡土气息。走访多个家庭,我看到的家庭结构多是祖孙四代,六七口之家。熟悉村里掌故的干部姚富坤告诉我,村里750多户,有45%的家庭是四世同堂。现代工业的进入是农村实现增收致富的条件,在发展工业的同时如何保持农村乡土气息,成为一个时代课题。

像开弦弓村这样富裕起来的农村,农民的关注点早已迈出自家院落,更多落在公共利益和公共服务上。提高公共服务能力,提供更好的基础设施,这可能是富裕起来的农村当前提出的又一个紧迫问题。

原标题:80年过去了,因费孝通而闻名的“江村”之变与不变

江村工厂:

家里每月买菜、买米的伙食开支在1500元到1800元之间,一年20000元左右;孩子上幼儿园学费3000元,买商业保险5000元,每年花在小孩身上的其他生活类开支,如买衣服、玩具、营养食品等还得有25000元左右;丈夫抽烟,每天开支15元至20元,一年就是6000多元;儿子和儿媳妇是年轻人,每年穿衣、出游等生活类开支得2万到3万元。

猛然一听,这个收入对6口之家来说够多了。但这位主妇摆了摆支出账,得出的结论是:“所剩无几,并不富裕”。

此外,这个家庭每年还得有15000元到20000元的礼仪类支出,用于走亲访友。亲朋好友盖房子、孩子婚嫁、老人生病等等,都需要随礼。全家一年的开支总共加起来,在10万元以上。和十三四万元左右收入相比,全家每年能结余的钱还剩三四万元。

费孝通先生在不同历史时期,先后26次访问开弦弓村。今天的开弦弓村,合并了周围三个村庄,人口比过去多一倍,成为一个有着5个自然村落的农村社区。吃饭、增收、办厂、建房等等都已经不再是问题。笔者初冬时节访江村,在费孝通先生上个世纪50年代重访江村的老房东家里住了一夜。我看到,老问题有了新答案,新生活中农民也有新期盼。

“兼业”也许是帮助农民充分就业的现实选择。在乡村附近成长起来的工厂,劳动力来源大都是农业效益提高后“溢出”的农民。他们年龄大小不一,文化高低不同,如果追求一种“标准化格式”,必然会把一些人“挤出”工厂。而开弦弓村附近工厂用工的弹性,适应了农民兼业需要,也是“乡土化”的最好体现。

以积累多少衡量“获得感”

乡土江村:

理解今天的开弦弓村,工厂是一个不可或缺的视角。这个两千多口人的村庄,有9个工厂。距离村庄四里路的庙港镇,有更多纺织厂和其他工厂存在。这些工厂是开弦弓村人最大的就业基地。村会计介绍,村里40岁到50岁的劳动力,不论男女,几乎都在纺织厂打工。

我走访了晓春针织厂和田园纺织厂两家工厂。晓春针织厂是一个作坊式工厂,在一栋三层小楼里。这个厂一般有10个工人照看数台针织机,最多时15人,其中有5人是开弦弓村的。田园纺织厂规模大一些,庞大的生产车间里,数十台纺纱机哒哒作响,车间外边不远处还有一个职工食堂。

厂里会计告诉我,工厂是由开弦弓村人开办的,70多位工人中有20多人是开弦弓村人,其余工人都来自附近村里。纺织厂女工居多,不少外地女工直接嫁到了开弦弓村。

费孝通先生在多次江村访问中都谈到了土地问题。“农工相辅”在这个太湖边上的乡村已经成为现实。这里没有“空心之虞”,也没有多少老人和孩子是“留守”的。这种和谐的农村景象让我这样一个熟悉北方农村的人,感到欣慰。

魏永刚(新华每日电讯特约撰稿)

儿子和儿媳妇每年打工收入8万元左右,而他养蟹收入平均在七八万元。加上老伴在厂里打零工挣三四万,他大致估摸,全家每年收入20万元。他的家庭开支大致与谈家相当,需要10万元。这样,周家每年可节余10万元。老周感觉自家“算得上富裕。”他说,去年刚刚新盖了房屋,上下两层别墅,花费100多万元。

这个家庭住在一栋上下两层楼房里,房子是10年前修盖的。当前没有大的开支需求。但这位家庭主妇说,“年收入20万的家庭,在村里不能算有钱”。

周根全与周文官同岁,而且在同一个区域养螃蟹,收入相当。他们算了算收支账之后告诉我:一个家庭每年节余10万元,十年多就可以翻盖新房子。“这样的生活才过得下去。”

增加农民收入多少年来是农村工作的重要任务。开弦弓村的老百姓形象地说,只有农民收入增加了,各种政策措施才算“落地”。苏州属于富裕地区,开弦弓村农民年人均收入已过3万元,算得上小康。笔者在访问中发现,收入多了,但农民的“获得感”还有待加强,而“获得感”的增强还要以每年能积攒多少钱来衡量。

究竟一年多少收入,农民才能有富裕的“自我认同”?笔者在一位养螃蟹的老乡那里找到了答案。这位老乡叫周文官,已经65岁。9年前,他以每亩地1000元的价格,租赁20亩地,开始养蟹。这是个五口之家,周文官夫妇和儿子、儿媳,还有一个正在读初中三年级的孙子。

田园纺织厂有一个现代化的推拉式大门,传达室吴大爷通过两个按钮,遥控指挥大门的开闭。进入大门,我看到这里还养着两条狗。老人说:“它们也是用来看门护院的”。

王同惠深知费孝通的心思,人家辛辛苦苦地翻译了半天,你帮人家校对一遍就算是俩人的合译本,这本身就表达了费孝通对自己的一片情意。她满口答应,却又提出了一个对等的条件:“孝通,我正在翻译法文版的《甘肃土人的婚姻》,你帮着我校对一下,将来也算咱俩的合译本出版。”

我为了同惠的爱,为了朋友的期望,在我伤情略愈,可以起坐的时候,我就开始根据同惠在瑶山搜集的材料编这一本研究专刊。这一点决不足报答同惠的万一,我相信,她是爱我,不期望着报答的,所以这只是想略慰我心,使我稍轻自己的罪孽罢了。费孝通:《花蓝瑶社会组织•编后记》(1936)

同时,我也在想,要巩固“农工相辅”的局面,恐怕将来还需要在土地上提高农业科技含量,技术优势才是形成农业比较优势的可靠“保证”。

如果以纺织机械作为参照物,来考察开弦弓村的纺织业,每个工厂都换了好几代机器。和所有工厂一样,升级换代是这些工厂发展的内在要求。有趣的是,技术升级并没有完全改变工厂管理的乡土化。我找村干部帮忙联系两个工厂去访问,他们让我自己去找。

开弦弓村的工厂发展了几十年,依然透出“乡土特色”,最明显的一点就是农民“兼业”。工厂忙的时候,多增加工人,而生产淡季就减少工人。打工农民没有严格的年龄限制,我在织布车间看到有70多岁的老人仍在忙碌着。田园公司一位47岁的倪姓女工告诉我,她从17岁就开始在纺织厂上班,原来是挡车工,一直干到41岁。

家里房子盖起来了,孩子也长大了,自己身体不如以前,于是到这里来做织布工。工资虽然少了点,但劳动量减轻很多。

由此,不禁让人想起认真做田野调查的著名社会学家费孝通。费先生治学的主要研究方式便是田野考察,新婚伊始便远赴广西大瑶山实地考察,后来多次对老家江西江村进行深入地调查,通过蹲点、体验等方式,写出了著名的《江村经济》一书,剖析了一个普通村庄的结构和变迁,展现了广大乡村的“全貌”。

后来,崇尚腿勤、脑勤的他,又在大量实地走访调查的基础上,总结出新锐的“苏南模式”等等,其学术成就享誉海内外,对经济发展极具指导意义。而进行这些调查的时候,费先生早已荣誉多多,但依旧注重田野调查。

换代升级“不离乡”

我从村里的房子和锅灶开始感受开弦弓村固有的乡土内涵。在上世纪90年代,开弦弓村九成以上的农户已经住进楼房。今年55岁的刘珍上世纪80年代初从老家靖江到吴江打工,1984年嫁到开弦弓村的周家。她的家庭发展直观地反映出村里人房子的变化。

她嫁过来时,全家八口人只有两间老屋。当时家里最大的愿望就是盖房子。结婚之后,全家人使劲,在老屋旁边盖了一处平房;没过几年就换成了二层楼房。2004年,他们把砖混结构的楼房翻盖成今天这个样子,那是一栋瓷砖贴墙的两层别墅。

![费孝通名言 费孝通[著名社会学家、人类学家]](https://pic.bilezu.com/upload/3/ec/3ec522368476e234c3ea3796c797095c_thumb.jpg)