田耕社会学 【“大学堂”讲学计划】德国著名社会学家汉斯•约阿斯访问北京大学

【“大学堂”讲学计划】德国著名社会学家汉斯•约阿斯访问北京大学

新闻纵横

新闻纵横

应北京大学“大学堂”讲学计划的邀请,德国著名社会学家、柏林洪堡大学神学院宗教社会学教授汉斯•约阿斯(Hans Joas)于2017年5月访问北京大学,进行为期两周的讲学。约阿斯教授重视美国实用主义以及欧洲理论界对它的理解,并在这方面有大量的著作。

他对于神学和宗教社会学近年来都有非常积极的探索,堪称近年来社会理论界最活跃的理论家之一。在本次讲学活动中,他共发表四场系列演讲,内容覆盖人权观念发展史、休谟关于宗教自然史的讨论、韦伯的祛魅理论、轴心时代等哲学史及社会思想史的重要问题。北京大学人文社会科学研究院及北大国际合作部共同主办本次活动,光华教育基金会提供资助。

5月16日,约阿斯教授在北京大学第二体育馆地下报告厅发表第一次演讲。本次演讲由北京大学教育学院陈洪捷教授主持,主题为“全球视野下的奴隶制与酷刑”。约阿斯教授关注的并非奴隶制本身,而是全球视野下的人权观念;不是出于欧洲中心主义的视角,而是站在人类文明的开阔视野下来看人权。

汉斯•约阿斯在北京大学发表演讲

约阿斯教授首先介绍了现有的人权研究情况,这一领域争议不断,关于“人权史自何时始”“人权史究竟是什么意思”“宗教史与其规范维度是怎样的关系”等问题,学者们尚无明确共识。约阿斯教授试图在非历史的哲学路径与纯粹经验的历史路径之间走出第三种可能性,认为不能只从哲学上讨论观念,而要关注所谓实践上的“心态”。

一方面,人们受什么所驱动?什么对人而言特别有效(effectual intensity)?另一方面,哪些事对人而言是主观自明的(subjectively self-evident)?

约阿斯教授用“神圣性”(sacred)来表达上述两个维度,即强大的驱动力和主观自明的体验。神圣性不只限于宗教学或神学的概念,它是一个社会科学的概念,所有人都有其视为神圣的东西,社会科学家可以观察、研究什么对某人而言是神圣的,甚至可以研究神圣化的机制。

奴隶制与酷刑的废除和“将人本身视为神圣的”这样一种观念分不开。之后约阿斯教授细致地分析了历史上对奴隶制与酷刑态度的变迁并指出,人之神圣化进程在法律上的实现并不是既定宗教或文化观念的简单贯彻,虽然欧洲18世纪晚期初现端倪,但人的神圣化进程不能这样轻易以目的论的方式上溯到启蒙观念。

这是因为人们往往低估了文化价值内部的冲突与张力,才会假定某些文化规范直接驱动着人们的实践。人之神圣化不是文化的胜利,人权也绝非西方的战利品。

5月18日,约阿斯教授在北京大学静园二院208会议室发表第二次演讲。本次演讲由北京体育大学教授、著名德国思想研究专家曹卫东主持,主题为“作为宗教批判的宗教史?”。曹卫东教授首先介绍了约阿斯教授努力将美国实证主义和德国当代打通的学术关怀、在米德和法兰克福学派等方面的深厚学养以及近20年对宗教问题的关注。

约阿斯教授首先回顾了上一讲“神圣性的概念”的概念,之后进入本讲要讨论的主人公休谟,以及他创作于1757年的重要作品《宗教的自然史》(Natural History of Religion)。这本书对宗教的讨论之所以重要,是因为这是一种普遍化的宗教、普世性的历史宗教。

欧洲的基督教国家常常对于其他国家特别是非基督教国家进行宗教批判。休谟关于宗教方面自然史的讨论可以引起我们对这种批判的反思。那么,自然史讨论的实质是什么?最关键的意涵之一就是“non-super”——我们常常认为宗教是“自上而下”的,但是从自然史的视角来看,宗教是人类社会的,是关于人自身的,而不是神降下来的。

换言之,自然史是“人类自身”的历史。

之后,约阿斯教授简要提炼了休谟的几个主要观点:首先,虽然今天多神论已经成为普遍语境,但是在18世纪的苏格兰,一神论才是更可信的。所以休谟的思想在当时引发的震荡性要比我们想象的更多;其次,宗教的情感不一定是理智的,而常常是由激情(passion)支配的。

苦难的情感、赌博、战争等等都是类似的;再次,已经没有从多神转向一神的可能,只可能在不断的升降和博弈中不停地转向多神论。很多时候对多神论的贬低常常是一种误导,因为一神论有时可能会比多神论更危险——自认为是理智的化身,就可能会更强势和专断。

最后约阿斯教授指出,如果看英法德三个重要基督教国家对多神论休谟的态度,我们就能发现非常有趣的不同,英国主要发展出了一套世界性的宗教,以及民族志的宗教学;法国尊崇休谟,但某种意义上是一种有所隔绝的尊重;德国则更多体现在现象学和康德这里。

在演讲部分结束之前,约阿斯教授最后强调了三点:第一、并非启蒙运动的讨论都涉及宗教部分;第二、论述宗教的学者,他们学说的基础和出发点不同,提出的主张也不同。最后,西方语境下以基督教思想为主,他们对其他宗教或者宗教其他部分的理解不一定能得到全面的认识。

5月19日,约阿斯教授在北京大学第二体育馆地下报告厅发表第三次演讲。本次演讲由北京大学社会学系田耕助理教授主持,主题为“神圣的力量:祛魅叙事的一种替代物”。在简要回顾本讲与之前两讲之间潜在的联系之后,约阿斯教授切入了本次讲座主题——祛魅(disenchantment)与神圣化(sacrelization)。

约阿斯教授强调这二者存在显著差别:在韦伯那里,祛魅意味着两千年以来的、线性的“理性化”进程,这个进程为现代的神圣化(modern sacrelization)做了准备。

这也是社会科学领域长期以来默认为自明的预设,特别是在理解宗教变迁和发展这件事情上。就算很多批评韦伯的思想家如查尔斯•泰勒,也都隐含着对这个预设不加反思的接受。

当韦伯提出这个概念的时候,韦伯想要意指的究竟是什么?祛魅隐含着对所有神秘力量的祛除,那么巫术(magic)和宗教二者关系又是什么?为了理解这些重要问题,约阿斯教授梳理了祛魅概念在韦伯所有作品中出现的次数,发现只有17次,在《经济与社会》这部重要的作品中更是只出现了1次。

显然,当时这个概念对人们来说并不是那么重要。在《新教伦理与资本主义精神》中出现了4次,《世界诸宗教的比较研究》中出现了4次,《以学术为业》这篇著名演讲中出现了6次,《经济史》中出现了1次。

限于时间,约阿斯教授以其中的两次为例进行了具体分析,指出理性(intellectual)并不必然和巫术(magic)冲突,甚至在初期能够对巫术进行一个系统化整合。

更重要的是,通过具体的分析,约阿斯教授试图展现一个系统化结论:有必要对三组概念进行区分——“神圣的”(sacred)和“玷污的”(profaned),“超越的”(transcendent)和“眼前的”(imminent),“宗教的”(religious)和“凡俗的”(secular)。

在约阿斯教授看来,sacred、transcendent、religious之间存在着重要的差别:“神圣的”是一个普遍的概念,所有文化中都存在;“超越的”试图区分“尘世的”(earthly)和一个更高的东西(something higher),比如天堂等等。

它不是普遍存在于所有文化中的,但是在轴心时代开始广泛出现于各大文明之中;“宗教的”(religious)则更为狭义,就是一般意义上“与宗教有关的”。

在这三个维度上都可以发生独立的进程(神圣化、超越化、宗教化)。加上我们对“祛魅”一般意义上的理解(去巫术化的),这其实是四个不同的维度。

约阿斯教授认为韦伯本身的讨论,以及我们一般意义上对韦伯“祛魅”的讨论,实际上都很大程度混淆了这四个维度。这也妨碍了我们今天对于很多宗教问题的理解:如果单独从“宗教的/非宗教的”这一维度来审视其他文明与宗教,欧洲国家就很难走出西方中心论的窠臼。

汉斯•约阿斯在演讲结束后与学生深入交流

5月24日,约阿斯教授在北京大学第二体育馆地下报告厅发表第四次演讲。本次演讲由北京大学哲学系吴飞教授主持,主题为“何为轴心时代?”。约阿斯讲授首先简要梳理了贯穿在系列讲座中的内在逻辑线索之后直入主题,强调“轴心时代”概念对于那些不仅关注现在,更关注历史,尤其是比较历史和普遍历史的社会学家所具有的重要性。

约阿斯教授主要关心如下几个问题:究竟是谁提出了轴心时代这个概念?这个概念的原初意涵是什么?这个概念背后的基本观念从哪里来?关于这个概念主要争论点是什么?最后约阿斯教授谈了自己对现有争论解决方式的看法。

卡尔•雅斯贝尔斯首先提出了这个概念。在这样一个决定性的文明变迁阶段,古希腊、古伊斯兰、古印度、古中国这四大主要世界文明几乎同时产生了一个变化——在此世和超越性的彼世之间进行了一个形而上学的区分。正是在此意义上,本杰明•史华兹(Benjamin I.

Schwartz)也将轴心时代称为“the age of transcendence”。作为一个社会学家,相较于抽象层面的哲学讨论,雅斯贝尔斯更关注这样一种观念的实际后果:一方面,政治权力通过从超越性的彼世汲取力量从而被神圣化;另一方面,人们得以对政治领袖进行反思和批评,因为他的神圣终究来自一个超越于他之外的存在。

在约阿斯教授看来,之前提到的轴心时代转变的核心特征主要有五种:除了介绍雅斯贝尔斯的观点时已经涉及的“超越性”与“批判主义”之外,第三种定义是反思性(reflectivity):人们在轴心时代之前当然有能力去思考和测量,但是人们缺乏对“如何正确思考或测量”进行反思的能力。

轴心时代的转变赋予了人们这种能力;第四种是普遍主义:一个只对(相对于他者的)“我们”而言是好的东西,在道德上不可能是“善”的。“如其所是的人类”(mankind as such)这一概念上的突破是轴心时代的重要特点;第五点很难先总结一个概念,所以约阿斯教授从一个例子切入:上帝的像(image of God)与上帝(God)之间的区分。

相类似的各大文明和宗教都发生了一个从前轴心时代对“神圣的像”的崇拜到对“神圣本身”的崇拜这样一个转变。

接下来约阿斯教授与听众讨论了一个更加具有社会学视角的问题:轴心时代为什么会出现?从哲学的角度,雅斯贝尔斯认为无法解释,这和城邦的历史有关。城邦的出现在世界历史上是一个全新的现象。城邦各自独立地兴起,具有极强组织力以及扩张并对临近城邦进行征服的动力。

在这个征服和反征服的过程中,一些民族在其他民族的威胁下发展出了自己轴心时代的那些思想。在讲座最后,为了进一步帮助我们理解“超越性”这个概念,约阿斯教授表示,在其即将出版的新书中对其的定义,即“反思性的神圣化”(reflective sacrilization)。

除四次演讲,约阿斯教授还于5月26日在北大人文社会科学研究院举办了有关马克斯•韦伯的读书会,与来自社会学系的师生进行文献会读。在访华期间,约阿斯教授还应歌德学院(中国)、南京大学等机构之邀,在北京、南京等地举办了多场讲座,引起学界的热烈反响。(文/陈启凡)

汉斯•约阿斯带领学生阅读韦伯经典

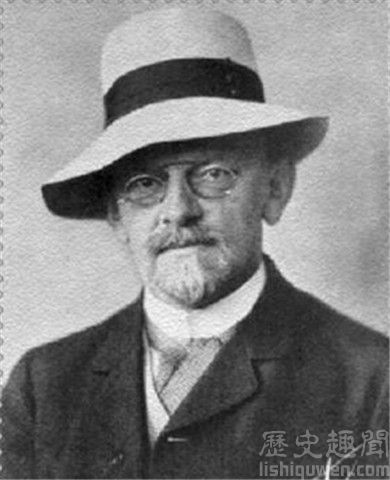

主讲人介绍:

汉斯•约阿斯(Hans Joas)是柏林洪堡大学神学院教授,同时在芝加哥大学社会学系和社会思想委员会任客座教授。汉斯•约阿斯1948年生于德国柏林,于1972年和1979年在柏林自由大学分别取得社会学学士学位和博士学位,之后分别在马克斯•普朗克人类发展与教育研究所以及德国研究基金会任职。

1981年他取得了特许任教资格(Habilitation)。1987年汉斯•约阿斯任埃尔朗根-纽伦堡大学社会学教授,1990年任柏林自由大学社会学教授。

1993年至1995年他担任了约翰•F•肯尼迪北美研究所执行主任。汉斯•约阿斯从2000年起在芝加哥大学任社会学系和社会思想委员会任客座教授。2002年至2011年他担任了马克斯•韦伯高等文化与社会研究中心主任。2011年至2014年,他在弗莱堡高等研究所(FRIAS)担任终身研究员。2014年以来,他开始在柏林洪堡大学神学院任教。

汉斯•约阿斯重视美国实用主义以及欧洲理论界对它的理解,并在这方面有大量的著作,包括《乔治•赫伯特•米德》(1985)、《行动的创造性》(1996)、《实用主义与社会理论》(1993)、《社会理论》(2009)以及颇负盛名的《价值的起源》(2000)。

他对美国实用主义的研究产生了深远影响。他还探讨了社会理论传统中对战争的思考,写作了包括《战争与现代性》(2003)和《社会思想中的战争》等著作。他对于神学和宗教社会学近年来有非常积极的探索,写作了《我们需要宗教吗?》(2008)和《作为一种选择的信仰》(2014)等著作。

近年来汉斯•约阿斯还对西方传统的人权进行了研究,出版了包括《人的神圣性》(2013)和《全球视野下的奴隶制与折磨》(2014)。这些著作使他成为近年来社会理论界最活跃的理论家之一。