资治通鉴与史记的区别 宋人是如何看待和阅读《资治通鉴》的?

《资治通鉴》尽管文笔生动,但篇幅过长,并且由于诸事纷杂,编年并记,对一件事的原委本末难以把握,比较难读。宁宗君臣的经筵阅读,并非逐字逐句的阅读,稍稍做了一些有意的节略," 东西魏、陈、隋及五季渎乱之事,有旨不读 "。

前些日子,伴随着张国刚先生《资治通鉴与家国兴亡》的出版,出现了一阵《资治通鉴》热。那么,宋人是如何看待和阅读《资治通鉴》的呢?最近整理古籍,接触到了相关的史实,披露于下,以飨同好。

南宋有名的文人刘克庄编纂的《玉牒初草》卷上嘉定十一年三月丁酉有一条记事,不是记载经筵讲读,而是对经筵讲读的回顾:

徐应龙等奏,进读《通鉴》彻卷,乞宣付史馆。并从之。

奏疏是讲,在经筵,《资治通鉴》已经读完了,请将这件事传达给史馆,记录到史书中。

寥寥数字平淡的记事背后,其实隐伏着令人惊叹的事实。《玉牒初草》只是记事,没有录入奏疏原文。翻检宋朝的档案资料汇编《宋会要》,则全文录入了徐应龙等人的奏疏以及宁宗的批示:

(嘉定)十一年三月二十六日,太中大夫、守尚书吏部侍郎、兼修玉牒官、兼侍读徐应龙,朝奉大夫、新除尚书礼部侍郎、兼同修国史、实录院同修撰、兼侍读袁燮,朝请大夫、试右谏议大夫、兼侍读黄序,朝奉郎、殿中侍御史、兼侍讲李楠,朝奉郎、右正言、兼侍讲刘棠,中奉大夫、行起居郎、兼中书门下省检正诸房公事、兼玉牒所检讨官、兼权工部侍郎聂子述,朝散郎、行起居舍人、兼国史院编修官、兼实录院检讨官、兼太子侍读宣缯言:" 仰惟皇帝陛下,天资冲澹,惟性高明。

日御讲筵,就学不倦。经籍奥义,以次咨访,罔有逸遗。自庆元戊午,至嘉定丙子,凡十彻章。虽商高宗典于终始,周成王学有缉熙,殆不是过。猗欤懿哉!甚盛德也。厥今《通鉴》进读,复告讫篇,非汲汲皇皇,畴尧臻此!

缅惟是书之作,昉我英宗,命司马光论次于中秘,起周威烈,下竟五代,研精极虑,穷竭日力,久乃克就,卷帙旷分,纲目井列,不但稡撷故实而已,盖将便清燕之观,示元龟之鉴也。裕陵钦承先志,宠以序文,谓‘天人相与之际,休咎庶证之原,威福盛衰之本,规摹利害之效,良将之方略,循吏之教条,于是悉备’。

显谟大训,炳若日星。诏燕后人,永永无斁。陛下笃意此书,肆命劝诵,其闻善可为法、恶可为戒者,或关宸听,有悟圣心,涣发玉音,动与理会。

前后侍臣之言,钦聆敬孍,不一而足。维庆元乙卯二月,实始启帙,除东西魏、陈、隋及五季渎乱之事,有旨不读,自余纪载,弗怠幡阅。逮嘉定戊寅季春,遂底终篇。陛下稽古之懋、典学之勤,可谓同符祖宗,有光帝王矣。

昔唐开元中,日选耆儒侍读,以质史籍疑义,然而锐始怠终,徒文亡实。秉史笔者,犹且特书,以为美谈。矧陛下历览前代兴亡理乱之故,尊所闻,行所知,首末惟一,顾可不登之汗简,以诏万世?欲望睿慈宣付史馆。" 诏从之。(《宋会要辑稿》崇儒七之三四)

这篇字数不少的奏疏,不仅披露的事实令人惊叹不已,讲述的道理也可圈可点。

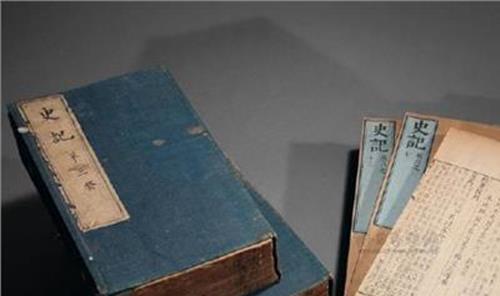

司马光主持编纂的编年史巨著《资治通鉴》,始自周威烈王二十三年(前 403)迄止五代后周世宗显德六年(959),记述了 16 朝 1362 年的历史,凡 294 卷,字数逾三百万。从治平四年(1066)置局始编,到元丰七年(1084)竣事成书,历时 19 年。

而我们从上述奏疏所披露的事实可知,在经筵上,宋宁宗和讲读臣僚,从庆元元年(1195)开讲始读,到嘉定十一年(1218)终卷读毕,也是整整历时 19 年,与编纂时间居然完全相同。

《资治通鉴》尽管文笔生动,但篇幅过长,并且由于诸事纷杂,编年并记,对一件事的原委本末难以把握,比较难读。对于《资治通鉴》不易阅读,司马光本人也清楚,他曾经讲过:" 自吾为《资治通鉴》,人多欲求观。读未终一纸,已欠伸思睡。

能阅之终篇者,惟王胜之耳。"(《宋史》卷二八六《王益柔传》)据司马光所知,只有王益柔一个人通读过他的《资治通鉴》,而一般慕名阅读的人,读不完一页,就已经哈欠连天了。观编纂者司马光如此 " 夫子自道 ",我们不能不佩服宁宗君臣的 19 年经筵阅读。坚持 19 年,需要阅读的君臣都有很大的毅力才做得到。

为什么君臣肯花如此之大的功夫去读《资治通鉴》呢?从《资治通鉴》的命名便可以清楚,这是一部政治、历史教科书。对中国人而言,以史为鉴,不仅是古老的传统,并且是便捷易懂的途径。与王安石共同发动熙丰变法的宋神宗,很理解《资治通鉴》之于政治的重要性。

前引徐应龙等人的奏疏援引了神宗御制序文中的几句话:" 天人相与之际,休咎庶证之原,威福盛衰之本,规摹利害之效,良将之方略,循吏之教条,于是悉备。" 神宗认为,从天人之间的互动报应、善恶盛衰的本原,到施政的效果、军事乃至行政的借鉴,《资治通鉴》无所不包。

为宁宗讲读的士大夫们进一步阐述了《资治通鉴》的意义:" 其闻善可为法、恶可为戒者,或关宸听,有悟圣心,涣发玉音,动与理会。" 所载史实,正确的可以效法,错误的引以为戒,可以启悟君主,使之言行与天理相应。奏疏中的 " 动与理会 ",对 " 理 " 的强调,很显然反映了庆元党禁之后勃兴的道学在经筵的浸透。

对于《资治通鉴》的意义,为《资治通鉴》作注的宋末元初胡三省有更高层次的认识,他说:" 为人君而不知《通鉴》,则欲治而不知自治之源,恶乱而不知防乱之术,为人臣而不知《通鉴》,则上无以事君,下无以治民,为人子而不知《通鉴》,则谋身必至于辱先,作事不足以垂后。

""《通鉴》不特记治乱之迹而已,至于礼乐、历数、天文、地理、尤致其详。读者如饮河之鼠,各充其量而已。"(明贺复征编《文章辨体汇选》卷二八六《新注资治通鉴序》)按胡三省说法,《资治通鉴》不仅是教科书,更是包罗万象的百科全书。

南宋通鉴学大盛,有袁枢改编的《通鉴纪事本末》,有朱熹改编的《通鉴纲目》,更有众多的仿作、续作,如李焘《续资治通鉴长编》、刘时举的《续宋中兴编年资治通鉴》等等。可见,胡三省的归纳其实是反映了南宋人的普遍认知。正是由于有这样的认知,宁宗君臣才在经筵坚持了 19 年的阅读。

从奏疏还可以了解到一个有趣的事实,宁宗君臣的经筵阅读,并非逐字逐句的阅读,而是稍稍做了一些有意的节略," 东西魏、陈、隋及五季渎乱之事,有旨不读 "。宁宗在未读之前,怎么会知道这些章节记有 " 渎乱之事 "?无疑是应讲读侍臣的请求而下旨的。

因为侍臣讲读之前事先需要认真备课。其时觉得这些章节 " 皇帝不宜 ",所以才提出不读的请求的。由此可见,用什么内容做教材,如何教育君主,参与经筵的士大夫们是有着缜密心思和明确目的的。

对三百万言的 19 年阅读,宁宗很有成就感,不仅同意宣付史馆流芳后世,还大张宴席,款待陪伴他一同阅读的讲读官和相关人员。《玉牒初草》卷上在四月己未条载:" 以经筵进读《资治通鉴》终篇,赐宰执、讲读、修注官等燕于秘书省。"

从宁宗即位之始,士大夫们便通过经筵的方式,用《资治通鉴》给这位已经 27 岁的新皇帝上课,并且一上就上了 19 年。其间,士大夫政治经历了韩侂胄和史弥远主政。思想文化领域则经历了庆元党禁和开禁,从此道学成为弱势王朝的精神支撑。后继的皇帝继承先皇的衣钵,大力提倡,还获得了颇有褒奖意味的理宗庙号。

除了上述君臣花费 19 年时光读完《资治通鉴》的奏疏,仅有两年记事的《玉牒初草》,在卷下的嘉定十二年(1219)还有一些涉及《资治通鉴》的文字:

(二月)癸卯,徐应龙因进读奏云:" 前读《资治通鉴》所载仇士良事,陛下能记之否?" 上曰:" 士良归老,语其徒云,天子不可令闲暇,暇必观书,见儒臣则纳谏,智深虑远,吾属恩薄而权轻矣。" 应龙云:" 陛下能记此,天下幸甚。"

读了 19 年《通鉴》,不是读过就算了。老师不时还要抽查提问考试,看皇帝读过的内容忘记了没有?侍读官徐应龙提的这个问题很重要。

在宋代的士大夫们看来,作为教科书《资治通鉴》实在是太重要了。在《玉牒初草》嘉定十二年九月我们看到了君臣共读《资治通鉴》的记载:

乙巳,徐应龙进读《通鉴》,至吴起为将,与士卒最下者同衣食,分劳苦。卒有病疽者,起为吮之。应龙奏曰:" 昔之将帅,与士卒同甘苦,得其死力。今之将帅,事掊尅而不恤士,欲其临危效命,得乎?惟陛下严戒饬之。"(作者系日本学习院大学东洋文化研究所研究员、四川大学讲座教授)