钟启泉的教学方法 杨启亮:教学的教育性与教育的教学性

[摘 要]教学的教育性解释教学中的教育价值,是个教育学问题,教育的教学性解释教育中的教学价值,是个教学论问题,它们是一般性与特殊性的关系。在教学理论和实践中,这两个问题被泛教育的解释混淆了,用教学的教育性解释教育的教学性,泛化了教学之所以是教学的特殊性,使“学校教育以教学为中心”中的“教学”无所适从。

在教学论的学科范畴,教学的教育性是个跨学科边界的特性,教育的教学性是学科边界规定的特性,它是教学存在的底线,也是多元理解教学、多学科跨界融合的教学研究的底线。

[关键词]教育学;教学论;学科边界

一、沿革与解释:在教育学的学科分化中生成的问题

(一)教育学与教学论的学科分化

在教育和教学还没有分化的时候,无所谓教学的教育性或者教育的教学性。人类从生命孕育和养育的现象中认识教育,从年长者向年幼者进行经验传递的现象中认识教学,经过漫长的历程创造了学校教育和教学。这里也没有什么学科边界,教育就是教学、教学就是教育,它们是一体融合的关系。

中国古代教育思想中的“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”既可以解释为教育过程,也可以解释为教学过程、德育过程。至近现代之交,“西艺”进入中国学校教育,我们创造了“体用”关系说来区分中学和西学,这种关系说不仅意味着教育内容的拓展,也意味着教育和教学的某种“分化”。

后来,引进了西方的教育和教学理论,我们似乎没注意到,同时引进的还有教育学和教学论的学科分化,这个学科分化还有发生发展的过程,这个过程中还生成了教学论的学科边界,这可能正是我们学科分化意识至今淡漠的一个原因。

至于我们的教学论总是重视教学的教育性,教育性总是被解读为德育性,主要是延续我们的教育教学传统,与学科分化沒有什么关系。

但西方自近代以来的教育理论发展,清楚地记录了教育学与教学论学科分化的轨迹。夸美纽斯的《大教学论》其实还是教育论,所以是教育学与教学论没有发生学科分化的理论形态;赫尔巴特的《教育学讲授提纲》“阐述了以教学论为支柱的教育学理论体系”[1],提出了教学永远具有教育性问题,就是教育学与教学论已经发生了分化,但学科关系还不明晰的理论形态;威尔曼的《作为教养学的教学论》专门探讨作为智力活动的教育,“把教学论视为同教育学并驾齐驱的教育科学的最重要的一个分支”[2],则是把教学论从教育学科中分化出来的理论形态。

所以,正是学科分化创造了教学论这个学科,才析出了现代意义上的教育中的教学或者教育的教学性问题,也生成了现代意义上的教学的教育性。

(二)学科分化中生成的教学的教育性

威尔曼在大教育的宽泛界域中析出了作为教养学的智力活动的教学,他围绕教育中的教学的特殊性确立了教学论学科,因此可以认为,教学论就是关于教育中的教学特殊性的理论,或者就是教育的教学性理论。这种理论之所以存在的一个基础性假设是:教育未必就是教学,但教学必然同时是教育。

这个基础性假设隐蕴着两方面的限定:教学必然有一个或许相对狭小的教学论的学科边界,但教学不可能超越教育。正是基于这两方面的限定,才有教学必然具有教育性的命题,可以认为,教学的教育性是在教学论的学科范畴中,但不在学科边界内的教学特性,或者说是跨越教学论学科边界融会贯通于大教育的教学特性。

教学的教育性是个教育学问题,那么教学论该如何对待这个问题?无论是中国传统的文以载道或者教书育人,还是赫尔巴特的教学永远具有教育性,都诠释着它的重要意义,所以教学论必须重视教学的教育性。但是,如果因此就淡漠学科边界,用教育解释教学、冲击教学之所以是教学的特殊性,也就抹煞了威尔曼等人的贡献。

这多少有些两难意味,因此,在教学论的著述里,很少见到对这个问题的明确观点。值得注意的是,南斯拉夫的鲍良克在论教学任务的时候,微妙地解释了这个问题,他认为教学肩负着教养和教育双重任务,他说,“除了教养任务外,教学还是使学生掌握一定教育的(道德的、美育的、体育的、劳动的)价值的过程”[3]。

他用“还是”这样一个关键词,解读教学论学科范畴中的教学的教育性,显然是把这个问题放在了附属的位置上,他的教学论对教学的教育性也不展开论述,其观点是,教学的教育性问题应该留给教育论或教育学去论述。

(三)学科分化中生成的教育的教学性

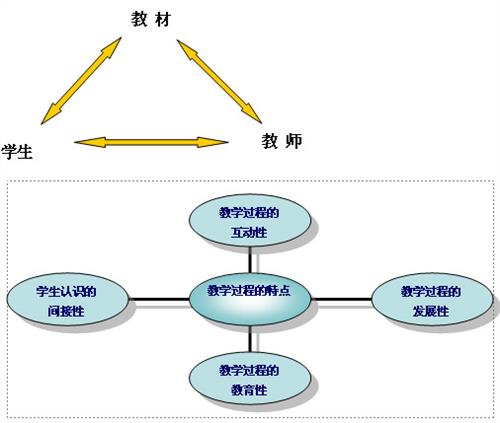

教育的教学性指的是教育中的教学的特殊性,它由教学论的学科边界规定,是个教学论问题。威尔曼以“教养学的智力活动”概括地解释它,王策三先生以“特殊认识说”详细地解释它。“教学作为一个过程,乃是一种特殊的认识过程”,“教学作为认识的特殊性,主要在于它是学生个体的认识,是间接的认识,有领导的认识和教育性的认识”[4],这都是教学论解释,解释的是教育中的教学的特殊性。

显然,王先生的解释不如威尔曼概括,不如鲍良克微妙,还凸显了中国特色,所以慎重地解释了它的“有教育性”。

如果我们不是笼统地论教学,而是在承认学科分化和学科边界的前提下论“教育中的教学”,那么这个教学的特性就是以认知(认识)为核心,有教师的教(有领导),以书本知识间接经验为主(间接性),这是教学论的学科边界规定的特性,也就是教育的教学性。

这样解释是否因循守旧或者陈腐?在数不清的由“借鉴”自西方除教学论之外的多学科“精华”所创造的理论面前,这的确有些相形见绌,但在学校教育的教学实践中它不可或缺。我们通常说的“学校教育以教学为中心”中的教学,指的就是教育的教学性,如果迷失了这个中心,学校教育就不成其为学校教育。

譬如“文化大革命”期间的停课闹革命,在与传统教育“决裂”的情况下,学校教育就曾经迷失了这个中心,当时与之“决裂”的17年“旧教育”的种种“罪孽”,就是教育中的教学,及至拨乱反正恢复高考,学校教育回到以教学为中心的正常格局,也就是找回了教育的教学性,找回了教学的教学论的规定性。

二、问题与分析:泛教育的解释模糊了教学论的学科边界

(一)泛教育的教学理论研究中的问题

20世纪80年代初,一篇用心理学中的“认识”与哲学中的“认识”商榷的文章问世,[5]引发了针对“特殊认识说”的经久不衰的学术争鸣。这些争鸣不乏积极建树,但它们或多或少忽视了教学论的学科边界,忽视了教育中的教学何以是教学,有些就是泛教育论或泛形式论与教学论的论争。

这可以概括地分析为两种趋向:一是泛教育论,你讨论松树它说松树是植物(不说植物是松树),认真地与你讨论植物的本质,你讨论教学它说教学是教育(不说教育是教学),以教育的特质与教学商榷;二是泛形式论,你讨论松树它说松树是生长(不说生长是松树),认真地与你讨论生长的本质,你讨论教学它说教学是交往(不说交往是教学),以交往的特质与教学商榷。

泛教育的教学本质研究,研究的是教育的特性不是教育中的教学的特性。凡是如果限定为“教育中的教学”就不能圆通的观点,都可以判断为泛教育论的观点。诸如教学是促进学生发展的过程、教学是一种社会实践活动、教学具有多类型的本质、教学是价值增殖的过程等,都是这样的观点,笔者不想评判它们正确或者错误,只关心它们是不是教育中的教学。

如教学实践说,它用实践的观点看教学,关注活动,关注过程,关注变化和意义,这意味着教学解释的深化,无疑具有重要启示,但是我们无法解释这种理论框架里与教育相比较的教学特殊性,找不到教育中的教学,所以它更适合解释教学的教育性而不是教育的教学性。

再如教学价值增殖说,它以价值论作为根据讨论教学,这从哲学方法论改造的起点上和教育目的论改造的落点上,都意味着概括力和解释力的某种新进展,然而,如果把教学价值增殖说中的教学换成教育,就找不到教育中的教学了,所以它同样更适合解释教学的教育性而不是教育的教学性。

泛形式论的教学本质讨论,讨论的是方法或形式,不是教育中的教学特殊性。它们不只是限定为“教育中的教学”不能圆通,就是限定为“人的社会实践活动中的教育”也无法圆通。笔者同样不想评判这些观点正确或错误,只关心它是不是教育中的教学。

这里有个重要区分,教育中的教学是什么,这不同于教学还可以是什么,更不同于还可以如何教学,我们尊重人们对教学还可以是什么以及如何教学更有效的研究,尊重这些研究取得的重大突破和新进展,但是,不认为它们可以代替教育中的教学特殊性,这就像尊重更上一层楼却不赞同拆掉底楼一样。

譬如教学交往说认为教学是一种特殊的交往活动,如果以“也是”或“还是”来定位,或者以交往为方法、让交往直接进入教学活动都是可以圆通的,而把交往引入教育和教学,隐蕴着教育中的人际平等与民主、尊重差异与个性,也是教学本体论的拓展,但是它依然没法满足“教育中的教学”的限定性,这种理论中的教学替换为教育同样恰当。

再譬如教学回归生活说,它的美好愿望是解放被课堂教学中的科学世界、书本世界桎梏着的学生,但这种愿望不能替代教学,因为学校教育就是从生活中分离出来的,而教学又是从教育中分离出来的,教学回归生活如果作为教学的直接经验价值而非教学的存在特性解读,是没有问题的,但以此作为教学的本质特征,这恐怕连主张“教育即生活”的杜威也接受不了。

(二)泛教育的教学实践中的问题

教学的教育性是个没有异议的教学特性,但教育的教学性因此遭遇到泛化、去教学论边界化,没有人审慎地考虑,教育中的教学如何保有其特殊性。这也可以概括地分析为两种趋向:一是在除智育之外的其他教育方面,教学论学科边界所规定的教学特殊性严重缺失;二是在基础教育而不是高等教育改革中,教学论学科边界所规定的教学特殊性受到冲击。这启示我们从横向与纵向两个视域尝试进行些实践分析。

如果把教育分解为体育、智育、德育、美育和劳动教育的话,教育的教学性就是指体育的教学性、智育的教学性、德育的教学性、美育的教学性和劳动教育的教学性,也就是各育中的教学有什么特性,这种特性应该与宽泛意义上的教育相区别。

事实上除智育之外,其他各育的教学都比较贫乏,人们对待体育、德育、美育和劳动教育中的教学从来就不像对待智育,无论是它们的认知核心、教师的教还是以书本知识间接经验为主,几乎从来就没有受到重视,教学被教育淹没了,被“学校教育以教学为中心”遗忘了。

而智育中的教学完全相反,智育与教学几乎没有区别混为一谈了,这是否正是学校教育中一些重大失误的原因呢?譬如智育第一、片面发展、“应试教育”等。对此,我们应该提出一个疑问:是否应该像智育范畴重视教学的教育性一样,在其他各育也重视教育的教学性?譬如体育,它包括一切体育活动,而体育教学则主要是指体育课堂上的教和学,这种教和学,应该也是以认知为核心的,有教师教的,以书本知识间接经验为主的,因此,它才有与体育活动相比较的教学高效率,学生在自主性体育活动中练习几个月也不规范的运动技能,可能只需要几分钟的教学就能解决,就是这样的高效率,而如果没有教学特殊性,体育课也就混同于体育活动了。

依照同样的道理,我们也可以解读智育、德育、美育以及劳动教育的教学特性。

如果从学生个体在不同教育阶段的发展来看,还有教育的教学性的纵向逻辑值得注意,它大致呈现出教学性逐渐弱化的趋向。有一种说法是“教的目的最终是为了不教”,对学而言这也就是不需要他教而自学。这个说法提出了一个教育的教学性的重要问题:这里说的“最终”应该定位在哪里?显然,这个“最终”在有根据的意义上起码是研究生,严格意义上应当是博士后,因为前者的“教师”改称“导师”,而后者已经不称“导师”,改称“学术联系人”了。

就此可以认为:“不教”的最终实现是个漫长的过程,越是在个体发展的早期、基础期就越是要重视教,要确保教学存在的底线,这也是实现最终不教的底线。这里有几个问题值得注意:一是人们试图用绝对的特殊性否定教学要实现的相对的共识性。

谁都懂得同一事物在不同学习者那里必然不同,这不过是个“世界上没有完全相同的两片绿叶”的常识,它丝毫不影响我们教给儿童什么是绿叶。二是人们误把教学的方式方法解释为教学的实质。我们当然可以采用发现的、探究的、问题解决的多种方式方法进行教学,这些方式方法会使教学效果事半功倍,还会养育学生发现的探究的精神智慧,但是至少在基础教育中它的实质还是掌握而不是真正的发现或探究。

三是人们依据想象颠倒了教育的教学性的纵向逻辑顺序。

但愿不是因为儿童的无辜和无助吧,人们偏偏在基础教育中过多地张扬自主发现探究创新,贬抑教授和学习书本知识间接经验,而在高等教育中却弱化了它们,有些研究生的研究成果就是以猜想为框架的书本知识间接经验的堆砌,甚至还是远离中国现实生活的外国的书本知识间接经验,这岂不是匪夷所思?到底谁更应该回到生活里去自主发现、探究创新?

三、底线与张力:教学论如何解释教育的教学性

(一)教育中的教学存在的底线

笔者在20年前的一篇讨论教学目的的文章中,把教学的特殊目的概括为:“以指导学生认识发展为核心,着眼于学生的基本智力素质和相应的情意素质,主导他们能动地学习系统的科学基础知识掌握基本技能”[6]。这种概括与前述教育的教学性一致,体现了教学以认知(认识)为核心、有教师的教(有领导)、以书本知识间接经验为主(间接性)等特性,这就是教学存在的底线。

这种概括也体现了教育的教学性的张力,也就是在确认教学存在的底线的不可或缺的同时,体现了教学“基于此”却并非“止于此”的兼容并包的张力。

教学存在的底线之所以不可或缺(基于此),是因为它是人类与动物相区别的经验传递特征,动物的经验传递靠遗传,人的经验传递还可以靠教育,而教育凭借的是可以超越时空限制的符号,还有能够驾驭符号的人所特有的教与学。

谁都知道牛顿的一条物理定律的研究过程与教学过程有什么区别,谁都知道一个天才钢琴演奏家的训练过程与自主建构的“乱弹琴”有什么不同,谁都否认不了教学存在的底线。如果真有人试图否认这个底线,我们就不得不疑虑:他们自己连同他们的子女不曾受惠于教师的教或者书本知识间接经验?而如果他们的否定以批判曾经的迷途为理由,那么,他们今天果真能拒绝受惠于“不言之教”的书本知识间接经验,拒绝使用古今中外文献?

而教学存在的底线之所以有张力(不止于此),应有两方面思考:一是限定在教育的教学性范畴的张力,也就是教学论的学科边界规定内的张力:二是教学的教育性的张力,也就是跨教学论学科边界的融会贯通于大教育的张力。思考的关键是对“不止于此”的张力的解释应有个“必基于此”的底线,这是教学论必须论教学的问题。

实际上,这丝毫也不影响人们说教学中的学生主体如何,学生生命如何,教学还是什么,教学应当如何,只是影响人们只论学不论教,只论生命不论学生,只论发展不论认知核心等。

譬如,说“让学生自主建构”,这是“学”但未必就是“教学”,说“让生命自由生长”,这是“生命”但没有限定“学生”,说“让学生全面发展”,这是“学生发展”,却体现不出教学特殊性,这原本都是教学的张力所及的问题,只是让人们有意无意地“论”到鞭长莫及的境界了。

(二)以认知为核心、有教师的教、以书本知识间接经验为主

教育中的教学要“以指导学生认知发展为核心”,但通常人们会以教育的非认知特性对认知的局限性提出质疑,而质疑的根据却往往只是“教学还是什么”,它们是对教学认知特性的补充或者伴随,是教学的张力所及,并不能否认教学以认知为核心。

通常人们会在智育范畴看重认知,而在德育、体育、美育等的教学范畴忽视认知,这都是因为混淆了教育与教育中的教学,这种混淆使我们在不同的教育方面出现了不同倾向性的失误:智育的失误主要是在教学的教育性,这是个有失误也有觉悟的范畴,而德育、体育、美育的失误主要是在教育的教学性,这是个有失误而没觉悟的范畴。

当德育被弄成政治形势报告,美育被弄成画画、跳舞、唱歌,体育被弄成赛跑、打球、体操等的时候,正是它们的教学忽视了认知发展。

而课程改革中的有些观摩课,过多地渲染情感态度价值观,声情并茂地张扬了非认知的特色,但分析其得失利弊的时候,却发现语文课唯独沒有教语文,究其原因,也是由于这种教学忘记了以认知发展为核心。

教育中的教学要有教师的教,我们可以把它表述为有领导、指导、主导等,还可以拓展出教学相长、为不教而教等,这都不失教的本质。但如果说教师是参与者、伴奏者、平等中的首席就有些浪漫色彩了,参与未必是教,伴奏是附属角色,平等中的首席不是指挥而是演奏者,是如课代表或学习委员的角色,不是教师角色,如此“教学”也就不是教学。

其实,基础教育中的基础知识和基本技能主要是预设的,这意味着文化选择,这种选择凝聚了人类的教育智慧,从存在的意义上它不排斥掌握,从方法的意义上它不排斥教或灌输,儿童最初的共识性知识技能使用直接教授或灌输的办法可能就是高效率的,灌输并不像人们担心的那样可怕,就像为干涸的庄稼灌溉一样不可怕,至于灌溉是否一定不考虑吸收、不考虑“自主建构”地吸收而后生长,甚至不考虑疏导的方法,这大致就有些低估了农民的聪明才智了。

另外,教学预设的基础知识和基本技能并不排斥生成性特征,只是这种生成是教学生成,即使是由学习者所悟所“生”,也离不开教的引导以及教所认定的“成”,何况教学生成不是凭空生成,而是举一反三、推陈出新或者“用教材教”而不只是“教教材”的生成,“用教材教”并非就是“不教教材”。

教育中的教学要以书本知识间接经验为主,教学的基础知识和基本技能具有静态、客观、确定性、事实性特征,这并不限制它们的动态、主观、不确定性、方法性拓展,从绝对意义上说,前者是后者的基础,也是后者得以解放、发展、创新的前提。

毋庸置疑,教学实践中的确存在僵化、繁琐、低效重复的问题,掌握知识技能甚至像玩弄文字游戏一样被异化了,它甚至被异化成社会价值与个人价值双重失落的考试和考试符号的工具,如此教学空耗着教学主体的精力和体力,也摧毁了他们对教学的情感意向,厌学已是当前普遍的事实,这是教育中的教学的悲哀。

然而,这不是基础知识和基本技能本身的问题,不存在有与无、取与舍的问题,只存在教学需要活化、简化、高效率的问题,需要向动态、主观、不确定性、方法性拓展与追寻的问题。

其实,这里存在着发展可能性,也存在着教与学的不同一性,有着开阔多样化的张力。同样的课程标准和教材,由不同的教和学所负载,或者相同的教不同的学所负载,其发展可能性必然不同,在承认基本的静态、客观、确定性、事实性的前提下,这不同的教和学都可以自由地张扬其动态、主观、不确定性、方法性,实现所谓青出于蓝而胜于蓝、生成新的知识技能、教的目的最终是为了不教等。

这是人类文化存在发展的事实,也是人类教学文化存在发展的事实。

(三)智力素质和情意素质

我们对智力素质和情意素质进行专门解释,基于以下考虑:一是在教育中的教学存在的底线范畴,智力素质是认知(认识)范畴目标,情意素质是非认知范畴目标,它们有区别。二是在教学目标的性质上,与基础知识和基本技能的物质性范畴不同,智力素质和情意素质都是功能范畴目标,它们有共性。

三是我们推进素质教育、实施课程与教学改革以来,许多新思想、新理论、新观念、新方法,总体上倾向于张扬这个范畴。四是在课程与教学改革创造无限生机的同时,发生了把它们当成唯一范畴的误解,误解造成了没有结果的论争,也造成了双向两难的实践困境,诸如素质教育与考试竞争、智力素质和情意素质与掌握知识技能、教学和自主建构与对话和交往等。

如果认为各种新思想、新理论、新观念、新方法,实际上只是自改革开放以来的课程与教学改革的一脉承继、持续发展,如果认为各种误解造成的没有结果的论争、各种双向两难的实践困境,实际上只是钟摆运动的两极,而教育以及教育中的教学事实是在两极中间缓缓前行,这是否是一种更合适的解释呢?

智力素质与情意素质是功能范畴目标,就离不开物质基础,所以试图用它们替代知识技能教学的想象力只能设计空中楼阁。只是我们不必机械地秉持“在教授和学习基础知识基本技能的过程中发展智力素质和相应的情意素质”,而是还可以说“着眼于智力素质和相应的情意素质教授和学习基础知识基本技能”,这看上去似乎只是调整了一下语序,但是却从根本上转换了主从关系,这种转换改造了传统的思维方式和价值观,是把注重具体的物质化目标转换成了注重不具体的功能性目标,也就是发展性、过程性目标了。

其实,实施素质教育之所以像在编织“皇帝的新装”,其根本性缺失就是没有实现目标转换,我们还是在传统的思维方式和价值观导引下,把它实施成了全面教育加特长教育,唯独没有着眼于素质,就像我们以往实施全面发展教育只关注全面教育,唯独没有着眼于发展一样。所以强调着眼于智力素质和相应的情意素质可能是一种稳妥的选择。

智力素质和情意素质都有预设性与生成性,都有发展的过程和层次,而且它们与前述的物质范畴都有内在联系。就智力素质而言,其内在联系很清楚,譬如数学知识技能与数学智力、语文知识技能与语文能力等,它的发展过程和层次同样很清楚,布卢姆在其关于认知领域目标层次的研究中已有清楚概括:从具体事物的知识开始,依次上升为关系和法则的知识、应用能力、分析能力、综合能力、评价能力,以此构成目标系列。

[7]就情意素质而言,情况比较复杂,它与前述物质范畴既有非内在联系方面,也有内在联系方面,而且前者是教学的教育性范畴,后者才是教育的教学性。

讨论教学的情感态度价值观,往往关注的就是教学的教育性,而不是教育的教学性,这里存在着混为一谈的误解。

譬如语文教学中所张扬的情感态度价值观,就往往不是针对“语文”而是针对语文内容甚至语文内容中的人物,语文的人文性也就异化成了另类工具性,语文教学也就失落了如热爱语文、亲近母语、浸润文化等直接的情意素质,同样的误解使我们在情意素质目标关注中,造成了数学不是针对数学、外语不是针对外语等普遍问题,这都属于教学的教育性范畴的问题。

人们似乎没弄懂布卢姆说的情意目标,这就是与认知目标相适应的认知过程中的注意、动机、情感倾向,以及理智目标的意志和服从理智的道德。[8]这是情意素质与前述物质范畴内在联系方面,也是教育的教学性的张力直接所及的方面。

参考文献:

[1][2][7][8]钟启泉.现代教学论发展[M].北京:教育科学出版社,1988.编译前言、编译前言、290-291、292.

[3]弗·鲍良克.教学论[M].福州:福建人民出版社,1986.21.

[4]王策三.教学论稿[M].北京:人民教育出版社,1985.141.

[5]蒲心文.教学过程本质新探[J].教育研究,1981,(1).

[6]杨启亮.论普通学校的教学目的[J].教育理论与实践,1989,(5).