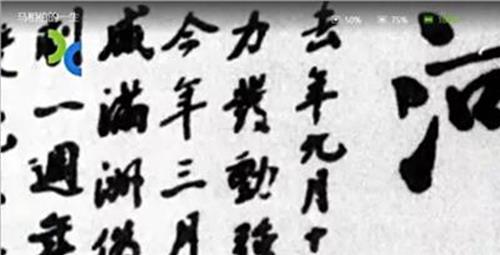

马相伯与南京 马相伯的挫折与“成功”

在中国近代史上,在比较有名的政治家中,最长寿的恐怕莫过于江苏丹阳人马相伯了。他一八四〇年出生,一九三九年在越南谅山去世时,已是百岁高龄。他的一生,经历了道光、咸丰、同治、光绪、宣统五任皇帝。迨清帝逊位而民国成立,他又活了二十七年,经历了孙中山、袁世凯、黎元洪、冯国璋、徐世昌、曹锟六任总统,其他所谓主席、执政、大元帅、总司令、委员长等等还不算。

这在那些渴望长寿但常常被“人生七十古来稀”的残酷现实弄得没脾气的人的眼中,马相伯算是“笑到了最后”。当然,他也有着自己的酸甜苦辣,挫折与成功。

马相伯出身于天主教家庭,十一岁到上海进入法国天主教会办的学校学习,作为天主教徒,其“童子功”是有一定根基的。苦修数年,获得神学博士,并升任神父。但是世俗社会的吸引力太大了,在任神父期间,他有点“不安心本职”,而是热衷于搞慈善工作。

后来他发展到借兄长马建勋提供的捐款去“抢险救灾”,救济灾民,这违反了耶稣会的规定。于是被勒令返沪反省,关了“禁闭”,以致其兄马建勋兵临耶稣会,要求放人。耶稣会或许是借故整人,将他的“岗位”调来调去。

后来,他翻译的《数理大全》未能出版,可谓“夙怨”未了,又生“新愤”,积郁爆发了。结果,马相伯退出耶稣会,还俗去了。当初,马相伯乃是自己发愿,献身教会的,如今还俗,在外人看来,乃是“自绝于组织”,对于其宗教职业来说,不可谓不是某种挫折或失败。另一方面,把一个出身于天主教徒家庭并且发愿献身教会的神父弄得“离教出走”,想必也非耶稣会的初衷。

退出耶稣会之后,幸有其兄马建勋推荐,他投到山东藩司余紫垣幕下,帮办洋务,开始了自己的政治生涯,之后还曾在李鸿章、刘铭传、袁世凯等人幕下效力,也任过驻日使馆参赞、朝鲜国王顾问、长崎、横滨等地领事。辛亥革命前后曾任过江苏省咨议局议员、南京府尹、江苏都督府外交司长并代理都督、北京大学代理校长、总统府高等顾问、参议院参议、参政院参政、平政院平政。

全面抗战开始前,还被列为南京国民政府委员。从事政治活动六十余年,时间可谓漫长矣,见过的官员可谓多矣,内政外交都干过,不过终其一生,所任无非幕僚,角色无非顾问,多为出谋划策,而非拍板定案。

正如复旦大学已故教授朱维铮所言,如果以所获实权大小作为政治家成败与否的尺度,马相伯只好被视为“不成功的政治家”。

《孟子》云:“不孝有三,无后为大”,断绝香火乃传统社会家庭之大忌。马相伯在退出耶稣会时已三十六岁,还俗之后方才娶妻,时已年近四十,可归入“晚婚”之列。不幸的是,其妻王氏携其长子探亲时死于海难;而其母沈太夫人一八九六年去世时仍以马相伯离教为憾,拒见马相伯,并云“我的儿子是神父,你既已不是神父,我亦不认你是我的儿子”,这不能不令马相伯感到痛苦。

后来他进行了长达一月的“大避静”(retreat),并将年幼的一子一女托付给教会抚育,还将巨额家产捐给耶稣会作为助学基金,与耶稣会的关系得到一定恢复。

不过,妻子和长子意外死亡,母亲又抱憾而逝,无论他如何信奉天主教,这对他本人及其家庭来说,不能不说是一种不幸。

但是,如果改变角度,马相伯“收获”的恐怕不仅仅是挫折。

近代中国遭受屈辱的过程,其实也伴随着民族国家意识的萌发、国家认同的成长。马相伯是一个天主教徒,但他是中国的天主教徒,他在接受和从事天主教活动时遭遇的挫折,乃是他作为一个中国天主教徒遭受的挫折,这恰好是民族国家意识萌发的一种反映,也是近代中国国家认同成长的一种体现。值得注意的是,民族主义虽不时在他身上显现,但他却主张各民族平等,其民族主义色彩可谓相当温和,所以至今仍不乏启发价值。

如果说马相伯在政治上并没有获得多少施展的空间,那么在教育领域,其理念和实践,却并不乏善可陈。举其著者,在创办震旦之初,他秉持“崇尚科学、注重文艺、不谈教理”之信条,就非所有从事教育者所能做到,今日看来,可谓识断非凡,很具远见;震旦学院、复旦公学均由此公手创,前者早夭,后者却传续至今,发扬光大,成就人才甚众。

辅仁大学虽非其手创,然亦与有力。此等学校虽创自天主教徒,然其世俗内容教育,于民智之开启,于风俗之移转,价值之大,皆不可估量焉。

活人注定要走进历史,但余韵流传,也可泽被后世。《左传》说过,“大上有立德,其次有立功,其次有立言”,以此作为衡量人生成败的标准,未必正确,也未必准确。然虽久不废,堪谓不朽。人活一世,此三者中能有其一,即属不易,可入“不朽”之列。

对于马相伯而言,无论是“创制垂法、博施济众”的“立德”,还是“拯厄除难、功济于时”的“立功”,或者是“言得其要、理足可传”的“立言”, 皆可圈可点。生前尊荣,身后流芳;其音虽绝,余香袅袅。世之如马相伯者,亦稀矣。

综合来看,马相伯身上有六个方面的三个交汇点:一是传统文化与近现代文明的交汇,二是天主教神学文化和世俗文化的交汇,三是本土文化和外来文化的交汇。这三个交汇,既使他具有一般人所不具备的经历、眼光和判断,也让他体认到较一般人更深切的欢欣和痛楚,成为他内心纠结矛盾的总根源。

这种纠结矛盾,并不是他一个人所特有的,而是那个时代国人的共同心理印记,只不过有的清晰、有的模糊罢了。待时代的喜怒哀乐远去之后,马相伯的身影也渐渐模糊起来,逐渐成了一个文化符号,或许要借助类似《一日一谈》这样的文本,才能体味到他那个时代的风云之一二。