生存与融入 ——从《自欺》与《伏尔泰的错误》看法国社会的包容

同是关于北非人在法国的生活,同是以由生存在法国而产生的矛盾为主线展开,同是有离合有情爱,两部电影本身却给观众带来了截然不同的观影体验。

在这里,我反倒不想说起文化冲突的问题,用文化之间的冲突来定义这两部电影中出现的矛盾似乎太为宽泛。在我看来,两部电影更为关注的是个人在进入以及融入社会过程中的经历感受,进而折射出法国社会的包容度。

先来谈《伏尔泰的错误》。对比于《自欺》,这部电影可以被概括为:在法国求生存。电影一开始就把观众置于一个被嗡嗡的低语声灌满的警局等候室里,人们为了留下,漫天地扯着伏尔泰式的谎言,那些他们从不相信的谎言。

真实不容存在。于是乎,在电影的一开始,导演就击中了观众的软肋——虚伪横行的社会。

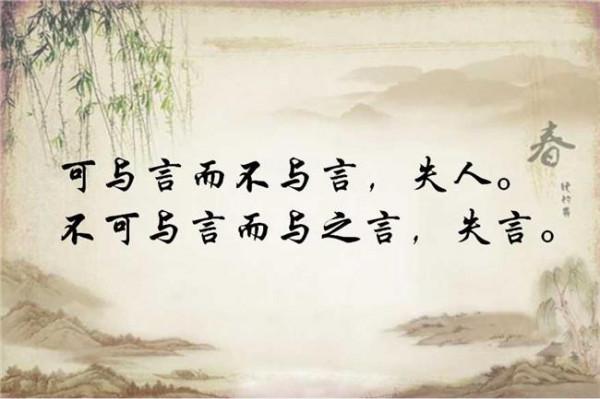

在这里,生存要求虚伪。故事始终围绕主人公雅莱展开,就像我在第一段中所说的,我更愿意说认定这是一个突尼斯人在法国求生的奋斗与挣扎。 我们不能说他正在融入法国社会,因为他生命的圈子始终是边缘的,无论是在收容所,还是在医院,无论是和单亲妈妈还是和神神颠颠的吕茜。

真正的法国社会只是那些在公交和地铁站上来回着的,偶尔光顾一下的冷漠人群罢了。

在雅莱的奋斗与挣扎中,我们借助他的眼睛看到了社会的冷淡,但也体会到了纯粹的快乐。他的快乐来自于边缘人的群体,越是边缘,人们越是互相怜惜。这是一种抱团式地生存,如同抱在一起冲破火焰的蚂蚁。

抱在一起的人们一起面对压力和困难,一起对抗苦难,但是当他们分开时,每个人都变地十分脆弱,随时有可能被暴虐的主流社会击碎。法国的郊区暴力问题也类似于此,各种外来种族抱团生活,不去主动融入外界主流社会。

而当他们需要独立面对时便崩溃了,进而产生对他者的暴力,或者对自我的封闭。导演Abdel Kechichie 向来关注边缘人群的真实生活,电影手法细腻,贴近真实,从而越发有震撼人心的力量。 接着我们来谈谈《自欺》(Mauvaise Foi)。

这个概念依照萨特的说法,字面上是一种坏的信仰,而延展来说,人的实在是欠缺,在他人的不过分恭维或自我的合理推论下虚无其欠缺的现象即为自欺。

所以说这个题目很有才,一方面可以暗指影片中,因为有宗教信仰介入了纯粹的爱情而引发的种种问题,另一方面也在叩问,是否是否,这样的爱情可以被容忍和接受,抑或只是一种自我的被迫施行的欺骗? 早晨温情的阳光中,情侣甜蜜地醒来,一切因为女孩的怀孕都闪亮起来。

然而不幸的是,这两人本身又背负着宗教身份,于是矛盾上演。剧情很俗套,最后合家欢的场景也有些突兀,尽管如此,它仍不失为一部值得深思的电影。它与《伏尔泰的错误》基调完全不同,节奏轻快活跃,究其原因,还在于主人公的身份不同了。

他不是一个非法移民,而是有正当职业的法国籍北非移民。社会地位由其经济地位决定,他有不错的工作,他是一个有尊严,被人爱着的法国人。但是在这部电影里,我们仍然看到他内心的挣扎。

这是一个穆斯林内心的挣扎。他已经像拼图中的一小块一样找到了他在法国社会中的位置,可是还缺少一个黏连的过程——完全融入。这部片子中,男主人公并没有局限于北非人的圈子,正如我们所见,他有犹太朋友,有白人学生,他并不处于边缘。

可是当面临婚姻这样的大问题时,矛盾出现了,无论是男方还是女方,又重新意识到自己还是有这另一重身份,宗教身份。这是主人公在与他者的交往中识别到的,自己仍然很不同。

对于这个问题,导演很善意地做了反方向的处理,让他者来主动地进行包容。家长们因为两人真诚的爱情而感动不已,最终有情人终成眷属。导演就是这部电影的男主角,这部温馨浪漫的电影可能也是他在法国生活的情感体验。

虽然经历过迷惘和挣扎,但是电影的结局也反映出导演始终保持着乐观的心态,对法国社会的包容充满信心。 结合这两部电影,求生存继而融入,我们看到的是不同的融入程度。

先决原因当然是这两个主人公地位的不同:非法移民和法国公民。因此他们的生存状态也不同,一个是在团体的环绕帮助下苟延残喘,一个是在与这个强大的社会的交往中认识自己。

我们在《伏尔泰的错误》中,似乎只能看到一个突尼斯人的,或者是一个无业者的世界,主人公封锁在小世界里;而在《自欺》中,则展现着更多元包容的面貌,主人公在与他者磨合。而相通的是,他们都觉察到自己的不同。

在第一部影片中,法国社会是在地铁站巡逻的警察或者公交上表情冷漠的旅客。在第二部影片中,法国社会是双方父母及亲友代表的传统信仰。雅莱的挣扎,是要树立自己的尊严,在这里得到养家糊口的营生,而Islem,则是在挣扎着获得平等的认可。

他们都在向着伏尔泰式的口号发起叩问:自由?平等?博爱? 在《伏尔泰的错误》一开始我们便看到这样一段对话: -再涂点凡士林油。

-什么凡士林? -就说法国是个自由的国家,伏尔泰式的国家,人民做主的国家。

自由,平等,博爱。 -你这样认为吗? -总之他们愿意接受这么说的人!

再加点人权就更好了! 法国自由,民主,平等的形象主要是在法国大革命时期树立起来的。

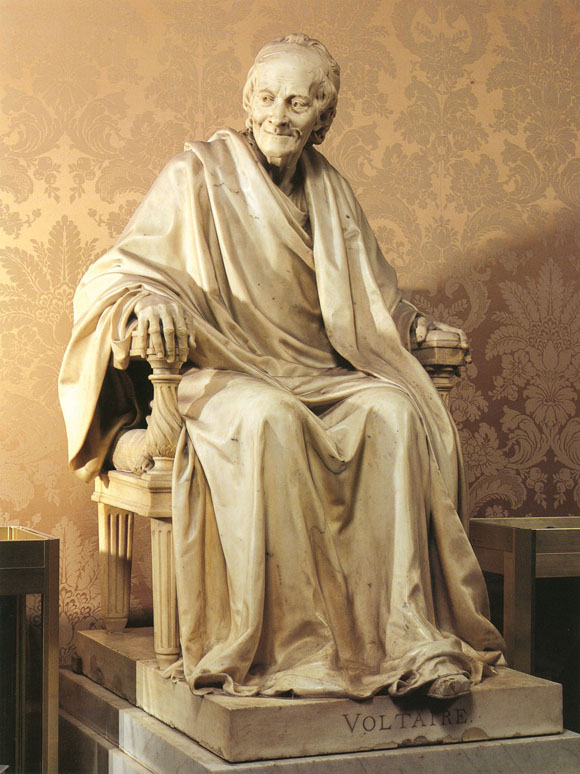

法国大革命是由当时处于下层的资产阶级所掀起,来反对贵族和教权的统治。在伏尔泰,卢梭等启蒙思想家的指引下,法国大革命波澜壮阔,推翻了封建专制统治,同时还影响了一大批欧洲国家进行资产阶级革命。

当时伏尔泰,卢梭所倡导的“人的本质是平等的”,“在法律面前人人平等”,社会契约论等思想深入人心。因此,法国在世界的形象向来是自由平等的代名词。法国人自豪于自己的形象,也十分愿意人们鼓吹自己的这一形象。

但是在这两部电影中,我们却看到了一些不同的声音。首先是《伏尔泰的错误》。其实要说伏尔泰错了也不尽然,因为伏尔泰本身代表的是资产阶级的立场,他并不认可普通劳动人民的智慧,甚至有所鄙夷。

在这一部电影中,开门见山地撕裂了伏尔泰美丽的谎言。我们能明显地看到,法国社会对没有经济地位的外来者是零容忍的。经济地位决定社会地位,或许在审查官的同情下你有机会获得暂时的居留权,可是要长久地生活下来基本不可行。

一旦被发现,立即遣送回国。法国博爱吗?连逃难者都不一定能收留,更别说一个来某营生的突尼斯人了。所以,对于雅莱,根本不存在融入的可能性。 这一零容忍还可以体现在对中国偷渡者的态度上,在中国人聚居的区域检查证件的频率明显高于其他地区。

曾经还发生过中国偷渡客因躲避查证而不幸跳楼身亡的案件。

当时就有国人组织了大规模的游行,以抗议法国官方这一政策带来的恶果,谴责法国并没有真正地达到开放以及拥有国际胸怀。诚然,偷渡对于一个国家而言确实会产生极大的负面作用,反对偷渡有理,但是只懂得严打的政府绝对不是好政府。

这一政策也在潜移默化中改变中国人的形象,间接影响中国人在法国的地位。 透过这两部影片,我们可以看到法国的包容是进入之后才能体会到的包容。

在围城之外,这种包容并无从谈起。但进入围城之后,我们确实可以看到,法国是一个多种文化并存的社会,多种文化共生共荣。人们的思想自由开放,《自欺》并非是完全的自欺,在法国,黑人与白人的结合司空见惯,也不用说穆斯林和犹太教徒了。

随着社会越来越进步,文化趋于一体,人们的包容性也必然会越来越强大,各个种族之间的差异也将逐渐微弱。社会会主动来包容曾经的异类与边缘。

当然在这过程中,也需要个体自身不停的不歇的努力。 最后来说说《自欺》当中反映的关于宗教的问题。

这个问题应该已经并不成其为问题了。我们明显地意识到,在Islem身上并没有什么明显的穆斯林的印记,除了食物上的差别,思维方式和别的种族的欧洲人并没有什么区别。这是在一个发达国家随着潮流发展必然达到的一个状况,那就是文化的逐渐趋同。

人们认同共同的价值观:自由,民主,平等。崇尚科学和智慧,崇拜艺术家,商业大鳄,学者。既然大家都有类似的喜好和价值观,那么不同种族,不同信仰的人的结合也是完全可以接受和理解了的。

而且在如今这样一个科学发达,信仰淡化的社会,每一代的年轻人慢慢地都在脱离对家族信仰,对家庭甚至对祖国的依附和依赖,一切于是皆有可能。法国在这个世纪初就颁布了关于宗教和政治分离的法令,曰政教分离,越来越少的年轻人接受宗教教育。

事实上我们还发现,各种正当的宗教都可以在这个国家存在,每种宗教之间也能和谐共处。所以我相信,穆斯林和犹太人的结合绝对靠谱。 至于法国社会到底是否能实现真正的包容,走着瞧吧。