最高院王朝辉 最高院审监庭王朝辉法官:关于民事再审实务的十二个误区(上)

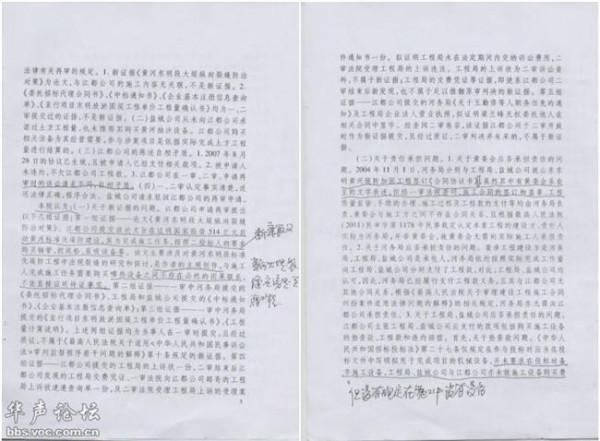

1.从头到尾从不引用民诉法第二百条第x项,这在形式上就不符合要求,因为再审审查是围绕十三项再审事由中的一项或几项展开的;

2.仅按一、二审思路笼统写“原审认定事实错误,适用法律不当”,而不是围绕具体再审事由和个案情况,对原裁判认定和说理展开攻击,缺乏有针对性的说服力;

3.大篇幅地摘抄原裁判内容,申请再审本身内容较少,造成再审申请书无必要的重复;

4.断章取义挑刺式地攻击原裁判的个别词句表述,而没有从案件争议焦点、实体权利构成要件及程序合法性要件展开整体而有逻辑的论述,难以达到启动再审的标准;

5.具体主张理由与所列引用法条的再审事由明显不符,实为另一再审事由,在其具体主张有理的情况下,是否裁定再审,令法官左右为难。

出现上述问题,不外乎以下几点原因:

1.有的当事人或代理律师往往误认为,纠正原裁判错误是法院职责所在,其只要随便提交个申请再审书即可。殊不知,民事再审仍然要受到处分原则约束,且不是所有的原审错误都必须通过或者能够通过再审予以纠正。

2.误认为再审申请书相当于起诉状,等待询问或开庭时在详细表达意见或进一步提交书面意见。其实,再审审查不是一审程序,询问也不是开庭,大多数申请再审案件都是书面审查的,当事人或代理人未必有当面陈述的机会。

3.原审裁判正确,难以找到更好的申请再审角度或新的理由,只能硬凑再审申请书的内容。

4.律师对申请再审案件积极性不高或不负责任(这个你懂的,具体不在此开展)。

误区二:不提供对己不利的证据材料可提高再审率

再审申请人提供的证据材料不全是再审审查经常面临的问题。如合同纠纷案件中存在多份相关合同时,再审申请人只提供原审中提交的部分合同,或者提供缺页的合同文本。有时,这出于当事人或代理人的疏忽,但更多地是出于如下心态:让法官在审查时只看到对己有利的证据材料或部分内容,以达到裁定再审目的。

且不说,对方当事人可能提供完整的证据材料,仅就裁定驳回还是启动再审的结论选择而言,法官选择前者面临的风险较小。没有一个负责任的法官会在基本案情或争议内容不清的情况下,草率裁定再审,以致后来的再审裁判陷于被动。

况且,大多数法院要求需要裁定再审的案件,应调阅原审卷宗。因此,以故意遗漏某些材料或内容,求达到不当引导法官判断的想法,显得幼稚且不专业。其实,上述情况更多地出现在申诉信访材料中,在诉访分离的格局下,作为专业的法律人,无论法官还是律师,都应该要以法律之道来应对法律问题。

误区三:再审审查案件三个月内审查完毕

民诉法第204条规定对当事人申请再审案件的审查期限为三个月,也就是说,三个月内要么裁定驳回,要么裁定再审,要么作裁定终结审查、并案等特殊处理,总之要有审查结果。但在实践中,有一部分案件无法在三个月内审查完毕,其中相当比例的是拟裁定再审的。

因为裁定再审案件往往需要调卷,法官审查更加细致,考虑更加周全,内部审批程序也更加复杂,有时要经过所在庭的审判长联席会议,甚至审委会讨论决定。对于审查超过三个月的案件,一般不能认为违反法律规定,因为民诉法第204条规定了延长审限的制度。

民诉法第209条第一款第三项规定“人民法院逾期未对再审申请作出裁定的”,当事人有权申请检察监督,但实践中,几乎没有因此而提起检察监督的案件,一定程度上也是考虑了上述情况。因此,作为再审申请人不应急于要审查结果,一定程度上,审查时间越长,裁定再审的可能性越大。

误区四:询问等于开庭,所有审查案件都要询问

虽然经过两次民诉法的修改,再审审查程序具备了一定的诉讼属性,但其毕竟不同于再审审理和裁判程序,民诉法也未规定审查期间的开庭制度。最高法院有关司法解释及《解释》规定了询问制度(很多人习惯用“听证”)。询问不同于开庭,其程序相对较为灵活,不强制要求全体合议庭出席,实践中往往是承办法官与书记员听取当事人意见;没有公告送达、拘传等开庭程序,可以听取双方或单方意见;询问过程不严格要求区分调查、辩论、最后陈述等阶段。

《解释》第397条规定,根据审查案件的需要决定是否询问当事人;新的证据可能推翻原裁判的,应当询问当事人。值得注意的是,并不是以“新证据”为由申请再审就一定会进行询问。只有“新证据”成立,拟裁定再审的,才必须询问。实践中,大部分案件中所谓的“新证据”并未达到推翻生效裁判的实质要件,可以不经询问直接裁定驳回申请。

误区五:当事人在原审中未主张的理由不能纳入再审审查范围

原审审理范围围绕当事人的诉讼请求进行,再审为对生效裁判的特殊救济程序,再审审查围绕当事人所提再审事由进行,故有观点认为,当事人在申请再审中的主张只能以原审所主张的理由为限,新的理由不能纳入审查范围。但这一观点混淆了诉讼中的具体理由、再审事由及再审请求的区别。

我国民诉法规定的十三项再审事由内涵丰富,特别是最常用的“认定事实的基本事实缺乏证据证明”和“适用法律确有错误”规定较为笼统,加之实体法和诉讼法交织的复杂情况,对再审审查的具体范围需要区别对待。

除了新证据的再审事由外,多数情况下,原告申请再审时的主张往往不会超出原审的主张,否则就很有可能构成另一诉讼标的,需要另案解决。而被告享有多种抗辩(权),其为再审申请人时,审查范围问题就显得更为典型,故以下以原审被告申请再审为例。

被告享有的抗辩(权)包括:1.权利障碍抗辩,即主张原告权利根本没有产生,包括合同不成立、当事人无行为能力、违反法律强制性规定等; 2.

权利消灭抗辩,即主张原告权利虽曾产生,但已归于消灭:清偿、提存、抵销、混同等;3.实体法上的抗辩权,包括同时履行抗辩权、不安抗辩权、先履行抗辩权、诉讼时效抗辩等;4.程序法上的抗辩,包括妨碍诉讼抗辩(如法院无管辖权、原告主体不适格等)和证据抗辩(如原告证据不合法等)。

以上抗辩(权)还会形成多种子类型,至少可以形成三级目录的“抗辩(权)树”。例如,将实体法上的抗辩权作为一级目录,那么,同时履行抗辩权、先履行抗辩权、不安抗辩权等应为二级抗辩(权);根据合同法第68条,不安抗辩权包括四种情形,则可形成三级抗辩(权):“(一)经营状况严重恶化;(二)转移财产、抽逃资金,以逃避债务;(三)丧失商业信誉;(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

”由于抗辩体系的复杂性,原审被告申请再审的理由与其在原审中的抗辩可能形成不同的关系。

一是重复或者选择原审中的部分抗辩理由;二是一级抗辩类型不同,如原审以权利障碍抗辩,申请再审则以权利消灭抗辩为理由;三是二级抗辩类型不同,如原审以同时履行抗辩权抗辩,申请再审以不安抗辩权为理由;三是三级抗辩不同,如原审以对方“经营状况严重恶化”为不安抗辩权情形,申请再审时则认为对方“丧失商业信誉”;四、跨不同类型和级别抗辩,如原审以原告主体不适格抗辩,申请再审则以原告权利消灭为由。

如果认为只有第一种情形属于再审申请的审查范围,后三种情形中申请再审的具体理由无论是否成立,均不能纳入审查范围,则与立法本意和司法实践相去甚远。实际上,以上各层次的抗辩(权)均可能涉及证据、事实、法律、程序等问题,即可能对应不同的再审事由。就再审审查而言,被告作为再审申请人所提出再审事由均应纳入审查范围,而不应局限于其在原审中均提出抗辩(权)。但以下两种情况例外:

一是实体法或司法解释明确规定的法官不应主动适用的事项,如诉讼时效、违约金调整等,如当事人对上述事项在原审中没有主张,裁判生效后,再将其作为申请再审理由,无论该事项是否成立,也不应纳入审查范围,更不能因此启动再审。

二是再审请求超出原审诉讼请求,围绕该再审请求的相关理由可不予以审查。

当然,反对者会认为本文观点对原审法官不公。在当今司法责任制甚嚣尘上的当下,这的确是一个问题,但基于以下几点理由,笔者还是认为不应不当限制审查范围:1.法官知法是一项基本原则;2.一般情况下,没有当事人会在原审时故意不主张对其有利的理由,而要等到申请再审再行提出;3.

如果在当事人申请再审时不予审查,当事人仍会以该理由申请检察监督或者法院依职权启动再审,而后程序不会上述问题限制;4.新证据和程序性的再审事由都不是以原审主张为限;5.司法责任制不完备、不科学不能成为限制再审申请审查范围的理由。

误区六:申请再审期间对需要鉴定的问题无法审查

申请鉴定是当事人在原一、二审中的诉讼权利,再审审查的对象是生效裁判是否存在再审事由。因此,《解释》第399条规定,再审审查期间,当事人申请鉴定、勘验的,人民法院不予准许。根据我国民诉法的规定,鉴定程序应当由法院根据当事人申请或依职权启动,不是法院委托所形成的鉴定结果不是民诉法意义上的“鉴定意见”。

据此,有观点认为,对于实践中出现了当事人单方执行委托鉴定机构所形成的“鉴定结论”应直接排除在审查范围之外。

笔者认为,少数申请再审案件确实存在需要“鉴定”的情形,当事人单方提供的“鉴定结论”虽然不是严格意义上的鉴定意见,但并不能直接否定其作为“书证”的意义,其有可能构成再审事由中的“新证据”或者“原审认定的基本事实缺乏证据证明”,可以将其纳入审查范围。另外,法律和司法解释并未禁止审查期间法院依职权委托鉴定,故法院确有必要对基本事实作审查判断的,其依职权启动鉴定程序并不违法。

注:本文转自公号“诉讼无界”,感谢王朝辉法官授权本公号转发!

![>陈茂辉少将 陈茂辉[开国元勋少将]](https://pic.bilezu.com/upload/c/3b/c3bbe5fa40f648f683005be89039bfdf_thumb.jpg)