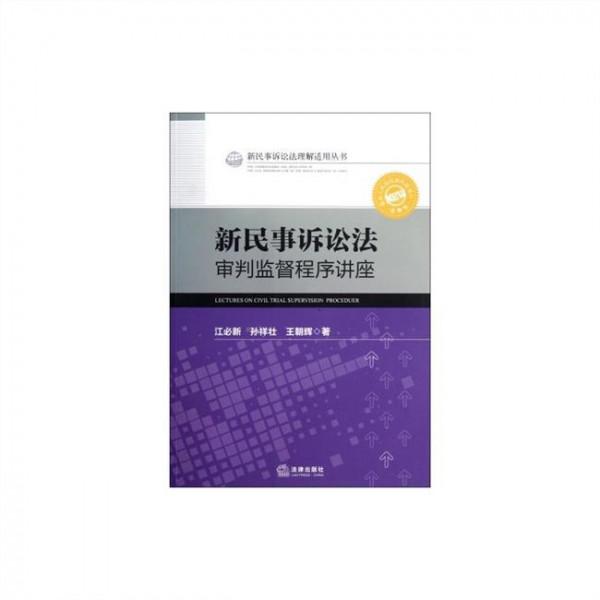

王朝晖法官 最高院法官王朝辉授权本公号首发:再审案件实务中的七大问题(下篇)

(一)再审开庭原则。2012年民诉法更加重视开庭,进一步完善了“庭审中心主义”。对于一审案件,一般情况下应公开开庭审理,特殊的可以不公开开庭;根据民诉法第169条规定,二审案件只有“经过阅卷、调查和询问当事人,对没有提出新的事实、证据或者理由,合议庭认为不需要开庭审理的,可以不开庭审理。

”《民诉法解释》第333条列举了四种可不开庭的情形,范围较以前大为收窄。从有限再审原则出发,再审尽可能一次最终解决当事人之间的纠纷,为此应当给予当事人向合议庭充分陈述意见的机会,所以《民诉法解释》第403条要求再审应一律开庭,除非“按第二审程序审理,有特殊情况或者双方已经通过其他方式充分表达意见,且书面同意不开庭审理的除外。

”有特殊情况指的是如原审当事人虚假诉讼,法院依职权再审,双方均不出庭等极端情形。再审审查和再审审理属于审判监督程序的两个阶段,合议庭是否变更,可根据工作需要而定,两个阶段合议庭成员相同或部分成员重复,并不违法。

如果合议庭全体成员在再审审查阶段已经充分听取了双方意见,且双方均书面同意如裁定再审可不再开庭,则再审可不开庭。实践中,再审案件几乎全部开庭,其比例远高于二审。再审庭审首先要明确当事人的再审请求,在此基础上才能继续审理。

(二)再审审理范围。《民诉法解释》第405条在有限再审理念的指引下,力图将再审审理范围覆盖当事人之间的所有争议,并作出无损其他合法利益的权威裁判。再审审理范围回归当事人主义,以其再审请求为核心,不以裁定再审的事由为限,所有围绕再审请求的攻击和防御方法均予审理。

对于抗诉案件的再审范围,也同样尊重当事人的处分权,不再受检察机关的抗诉意见限制,这改变了2008年关于审监程序司法解释相关内容。但再审请求不能超越原审请求,对原审请求可作如下理解:1.

原判决为一审生效的,原审原告的再审请求不能超出一审起诉请求;原审被告的再审请求不能超过原审判决其所承担的民事责任。2.原判决为二审生效的,上诉方的再审请求不能超过其上诉请求;未上诉方的再审请求,不能超过一审请求(原告)或二审判决其承担的民事责任(被告)。

第2项中第二种情形,有可能使未上诉方的再审请求超过其上诉情形下的再审请求,但基于当事人可对一审生效裁判申请再审,作此理解也不违反立法本意。

《解释》为了能在本次再审中一次性地解决所有争议,防止“翻烧饼”,允许被申请人及其他当事人“搭便车”,提出本方的再审请求,再审法院对此一并予以审理,但提出再审请求需要符合民诉法关于申请再审期间的规定,且也不能超出原审请求范围。

《关于民事审判监督程序严格依法适用指令再审和发回重审若干问题的规定》(以下简称《规定》)第7条对该问题作了同样规定,但并未要求再审请求的提出应符合申请再审期间的规定。从被申请人及其他当事人也申请再审的角度看,对其在再审庭审辩论结束前提出再审申请的,应当有“6个月”期间的限制,但为了便于再审可以最终综合平衡各方利益,以及抗诉再审、依职权再审案件也应允许被申诉人提出再审请求的情况,申请再审期间似不应僵化适用。

如果再审请求是庭审时首次提出,对方当事人要求答辩期的,法院应当予以准许。法院应当依职权审理原裁判是否损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益,如果发现有损害情形的,可以直接驳回当事人的相关诉讼请求,对此,不受当事人的再审请求限制。

再审请求为实体法上的请求,对于不服符合起诉条件的案件,无论当事人是否提出驳回起诉,法院均应依职权予以审理,如果认为不符合起诉条件或存在不予受理情形的,应当裁定撤销原判,驳回起诉。

(三)再审裁判。案件经再审审理后,需要作出再审裁判。根据原裁判所适用程序、类型以及再审诉讼中所出现的不同情况采用不同的结案方式。

1.维持原判。无论按一审程序的再审还是按二审程序的再审,都存在按照民诉法第170条第一款第一项维持原裁判的情况。长期以来,司法实践中还存在着“瑕疵性维持”的情形,即原判在认定事实、适用法律虽有瑕疵,但裁判结果正确的,再审裁判纠正瑕疵后予以维持。

原审在“本院查明”、“本院认为”等部分认定事实或说理不当的,只要不影响判项,再审一般不予改判。这一做法在2008年关于审判监督程序司法解释中首次得以确认,《民诉法解释》二审程序和再审程序继续予以延用。

2.改判。再审改判包括部分或全部改变或部分撤销原裁判判项。经再审审理,原审认定事实、适用法律错误,导致裁判结果错误的,应当予以改判。再审事由成立并不意味着原审裁判解决就必然被改判,部分实体性事由以及程序性事由在相当多的情况下并不足以导致改判。基于对生效裁判稳定性的考量,相比于二审,对于原审在自由裁量权范围内作出的裁判,再审一般不予改判,不以再审裁量权代替原审裁量权。

3.裁定撤销原判、发回重审。该裁判方式只适用于按二审程序的再审。较之以前,2012年民诉法第170条对发回重审作了更为严格的限制,明确原判认定事实错误不得发回重审,而且发回仅限一次。《规定》第4条进一步明确原判基本事实不清的,一般由再审法院认定事实后作出裁判,但原审未对基本事实进行审理的,可以发回重审;原审认定事实错误的,不得以基本事实不清为由发回重审。

《规定》第5条列举了原审严重违反法定程序,再审可发回重审的具体情形,除了无第三人参加诉讼情形外,其与民诉法和《解释》关于二审发回重审的情形基本一致;强调按二审程序再审的案件,再审法院发现第一审法院存在所列举的程序问题的,才可以发回一审法院重审。

也就是说,所列举的程序问题是二审应当发回一审的,如果二审没有发回,则由再审发回一审法院。再审发回重审之后,当事人在一定条件下可以变更、增加或提起反诉,这与二审发回重审有所不同。

4.终结再审程序。再审审理期间,出现某些情形致使诉讼无法或无必要继续,法院可以裁定终结再审程序。《民诉法解释》第406条规定,再审申请人申请撤回再审请求,或可以按撤回再审请求处理的,检察院撤回抗诉,以及符合第402条终结再审审查其中一些情形的,均可作终结再审程序处理。终结再审程序使原审裁判恢复法律效力,故应当谨慎使用该结案方式。

5.对调解书再审的特殊结案方式。《民诉法解释》第409条的规定明确,对不应当裁定再审的调解书再审后的结案方式。根据启动再审主体不同,作区分处理:一是因当事人申请对调解书进行再审的,原审调解并不违反自愿原则,且内容不违反法律强制性规定的,以裁定驳回再审申请。

虽然此时案件已经进入再审,但用判决维持调解书于法无据,且有可能存在上诉的问题,故使用驳回裁定。二是因检察监督对调解书进行再审的,再审中认为调解书并不损害国家利益、社会公共利益的,考虑到不宜驳回检察监督,故裁定终结再审程序。

6.撤回起诉。《民诉法解释》第410条规定,经其他当事人同意,且不损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益,法院准许的,一审原告可以在再审审理程序中撤回起诉,但之后不得重复起诉。这一规定与《民诉法解释》对一审原告在二审程序中撤回起诉的做法完全一致,按二审程序再审的案件也可照此办理。关于识别重复起诉的标准,应适用《民诉法解释》第247条就诉的三要素,即诉讼主体、诉讼标的、诉讼请求的规定。

六、检察监督案件的处理

(一)检察监督案件的受理。2012年民诉法增加检察建议为法定的检察监督方式,与抗诉互相补充,构成更为完整的民事监督体系。检察建议又可分为再审检察建议和一般检察建议,前者与再审关系较为密切,《民诉法解释》予以规范。

抗诉和再审检察建议对于再审的启动有着不同的法律效力。抗诉只要形式上符合法定条件,法院就应在30日内裁定再审;再审检察建议即使形式要件具备,也不一定引发再审。《民诉法解释》第416条、第417条分别规定了再审检察建议和抗诉的受理条件。

由于再审检察建议为同级监督,故其提出需要经过检察院的检委会讨论决定,这一条件来自于2011年3月的关于民事、行政案件监督的“两高会签文件”;抗诉则是由上级检察机关对下级法院的生效裁判提出再审,故没有要求检委会讨论决定的要求,但法院仍然需要对抗诉案件作一定的形式审查。

“凡抗必审”的说法并不严密,实践中出现过多起因不符合法定条件,而未予受理或终结审查的抗诉案件。

(二)再审检察建议的办理。根据民诉法的规定,检察机关支持当事人申请再审检察建议的标准是原审存在民诉法第200条规定的情形。同时,基于再审检察建议所针对的是同级法院自己的案件,《民诉法解释》第419条将采纳再审检察建议的标准确立为“确有错误”,并按照民诉法第198条规定,由本院院长提交审委会决定再审。

实践中,再审检察建议的采纳率并不是很高,将检察机关提出再审检察建议和法院采纳再审检察建议的法定标准作适度分离,有助于减少法检的结论冲突。

对于采纳再审检察建议的,在裁定书中可适当表述检察监督的情况,再审审理中亦可通知检察机关派员出庭;对于未采纳的,可裁定或函复检察机关。当然,对于再审检察建议的提出和办理,尚需法检两家进一步沟通协商,在更大范围内达成共识。

(三)依职权监督和“跟进监督”。最高人民检察院于2013年11月出台的《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》第41条规定了三种情形下,检察机关可以依职权监督:“(一)损害国家利益或者社会公共利益的;(二)审判、执行人员有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等行为的;(三)依照有关规定需要人们检察院跟进监督的”对于前两种情形,实践中基本没有争议。

一般而言,同一检察机关对同一案件以一次监督为限,“跟进监督”主要是指上级检察机关的再次监督。

“跟进监督”有多种情形,具体而言:一是法律对上级检察机关的第二次抗诉没有限制,法院应予受理;二是同一检察机关对同一案件第二次提出再审检察建议的,严格讲,法院对此可以不予受理,因为民诉法第208条规定,提出再审检察建议的,应当报上级检察机关备案,即意味着可以提请抗诉;三是检察机关提出再审检察建议,认为同级法院对该建议的处理仍然错误,该检察院可以提请上级检察机关抗诉,这是最符合立法本意的“跟进监督”;四是法院对抗诉案件经审理作出裁判后,如果提出抗诉的检察机关又提出再审检察建议的,法院也可不予受理。

《民诉法解释》并未对“跟进监督”案件的处理作专门规定,仅以第415条规定对明显错误的再审裁判提出检察监督的,法院应予受理。

上述四种情形的“跟进监督”大部分针对的是再审裁判,现在法检的主要分歧在于“跟进监督”的抗诉书和再审检察建议书是否需要引用民诉法第209条第一款第三项以及指明再审裁判“明显错误”。这一问题需要最高法和最高检作进一步的协商。

(四)驳回再审申请裁定与检察监督案件的审理。法院审查申请再审案件的目标是判断法定再审事由以及其他启动再审的条件是否成就,驳回当事人再审申请裁定仅具有终结再审审查程序的效力,并不具有实体裁判效力。[1]如果案件已经依法启动再审,就不用再去纠结不进入再审程序的驳回裁定,它已经不构成进入再审审理的障碍了。

民诉法“三加一”路线图的确立更是从立法上对这一问题提供了明确答案。因此,《民诉法解释》第418条、第420条继续沿着立法思路作出规定:驳回裁定既不是上级法院依法将抗诉案件指令原审法院审理的障碍,也不是本院或下级法院处理检察监督案件要考虑的法定情形。

对此,还可作进一步的扩展,即法院依职权复查生效裁判的,同样不应被上级法院或本院的驳回裁定所束缚。当然为了使后续程序所作的再审裁判文书更具说服力,在说理上可引用这一条文,并作适当的论证说理。

七、案外人权利救济

(一)案外人申请再审。民诉法第227条规定引出了两个较为特殊审判程序:案外人申请再审和执行异议之诉。案外人对驳回其执行异议的裁定不服,认为原裁判错误的,可以申请再审。《民诉法解释》第423条规定了案外人申请再审的特殊条件:1.

案外人民事权益受到生效裁判损害。并不是所有民事权益受到损害的案外人均有资格申请再审,该民事权益应当具有一定对世效力,如物权、法定优先权、股权、知识产权、形成权等,具体的权益类型要根据实体法确定。

这一规定较之以前仅将案外人限于其物权受到损害的情形大为放宽。2.执行法院已经作出驳回案外人执行异议的裁定。案外人申请再审的前提是案件在执行过称中,且其执行异议被驳回,若干案件尚未执行或已经执行终结,或者其为提出执行异议,该程序无适用余地。

3.案外人应在执行异议裁定送达之日起6个月内提出。4.应向原审法院提出,这与当事人一般应向上一级法院申请再审不同。值得注意的是,我国并不存在执行程序外的案外人申请再审制度。

如果是确认之诉或形成之诉的生效判决,以及未执行给付之诉判决的,因未进入执行程序,受损害的案外人只能通过第三人撤销之诉或依民诉法第200条第八项规定寻求救济。根据《解释》第424条,对案外人申请再审案件,经再审审理后作不同处理:以案外人为必要共同诉讼人的,按原审遗漏必要共同诉讼人对待;案外人属其他情况的,视原裁判主文内容对其民事权益的损害情形,作出撤销、改变或维持原裁判的处理,此点与第三人撤销之诉相似。

(二)原审遗漏的必要共同诉讼人申请再审。民诉法第200条第八项规定“必须共同进行诉讼的当事人因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由未参加诉讼的”,其可以原审当事人身份申请再审。遗漏的必要共同诉讼人为形式上的案外人,实质上的当事人,其申请再审不以案件进入执行程序、提出执行异议为前置条件,对其管辖与一般当事人申请再审案件无异。

根据《民诉法解释》第422条,当该制度与案外人申请再审相重叠时,以后者为优先。经审理,按照一审的再审,直接追加该再审申请人为当事人;按照二审的再审,可进行调解,调解不成的,发回一审法院重审,在重审中追加其为当事人,以充分保护其程序权利。

(三)案外人申请再审与第三人撤销之诉关系。民诉法第56条第三款确立了第三人撤销之诉制度,《民诉法解释》将其定位为独立性撤销之诉,这与法国、我国台湾地区等构建的再审型撤销之诉不同。[2]撤销之诉与案外人申请再审制度各有不同的适用条件,但撤销之诉作为一种形成之诉,与再审的诉讼标的在一定情形下便会产生重合,致使某一案件同时符合两种救济程序。

为了避免程序混乱和冲突,《民诉法解释》第301条和第303条分别从程序合并和程序选择适用角度,力图理顺两者关系,避免“一案双轨”。

概言之,一是通常以再审程序吸收撤销之诉。撤销之诉讼审理期间,原裁判被再审的,撤销之诉并入再审,但有证据原审当事人恶意串通的,优先审理撤销之诉,中止再审。

二是原审案外人只能选定一条救济途径。原审案外人提起撤销之诉之后,仍有可能提出执行异议,但无权在其执行异议被驳回后再申请再审;如果案外人尚未提出撤销之诉,其一旦提出了执行异议,并被驳回的,视为其选择了申请再审,不能再提起撤销之诉救济。

两种程序对主体资格的要求有所不同,如原审必要共同诉讼人无法成为第三人撤销之诉的原告;原审案外人选择的救济程序不同,其所产生的效果也会有所不同,如能否确认民事权利,能否中止执行,能否对裁判结果提出上诉等,该案外人需要在进行相应的诉讼行为前自行酌定。

如果您觉得本文:哎呦,还不错哦!请添加并向朋友推荐本公众号:法语峰言。我们将通过该公众号与您分享更多来自最高法院法官的实务文章。

哈哈,重要的事情说三遍:法语峰言!法语峰言!法语峰言!