戈夫曼的拟剧理论 吴飞:重温戈夫曼的互动理论

我是谁?我想怎么样?我的形象自我感觉如何?而别人又是如何看待我的?我是否在与他人共建自我形象?我如何才能成为自己想成为的那种人?我为什么如此在意别人的看法?我的日常生活与牢笼有何不同?这样的问题,可能不少人追问过。

事实上,这样的问题也是哲学、人类学和社会学研究的主题之一。米德、笛卡尔、杜威、尼采都在不同层面回答过这样的问题,而戈夫曼也许是最为集中地研究这些问题的学者之一。这几日一直在读戈夫曼的著作以及一些相关的论文。

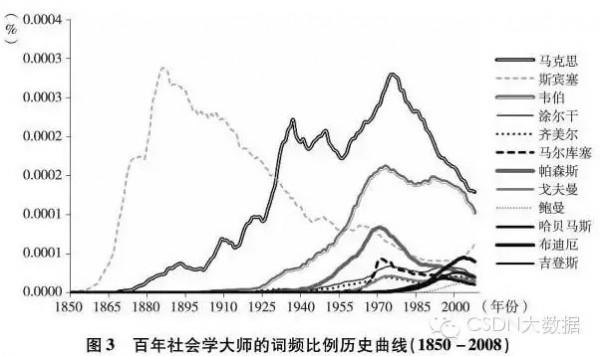

戈夫曼是社会学领域的重要理论家之一,虽然他自己不太乐意别人将他归为“符号互动论”序列之一,但并没有人在意他的争辩。到今天,几乎大多数的社会学著作和传播学著作都是有这一标签来标示他的学术存在的。

在一篇访谈文章中(Jef C.Verhoeven, An Interview With Erving Goffman, 1980),戈夫曼首先将自己定位为一个“传统意义”上的结构功能主义的学者,这与通常将其归为与结构功能主义平行的符号互动论者有一定的差别,戈夫曼反对用一个简单的标签来概括一个人的学术活动。

他回忆了自己的师承关系,并说:“如果非要给我贴上一个标签的话,那应该是休斯的城市民族志(Hughesian urban ethnographer)”。

在这篇访谈中,他似乎对另一位符号互动论的集大成者——布鲁默的研究表示出一定程度的不满,他认为,布鲁默的研究太抽象,不能落到实处。而他强调研究研究必须是分析现实问题的,是以,结果必然会落到个体、组织、结构层面。

也许正因为如此,他更乐意人们称他的结构主义者或者民族志人类学家。 戈夫曼认为,他们所作的研究,是从研究个人入手,通过研究人与人之间的互动,从而了解整个社会。他们与功能学派的区别在于采取的研究路径不同(一个宏观、一个微观,一个量化、一个定性研究),而非出发点或目的不同,也可谓殊途同归吧。这也就难怪他认为自己与结构功能学派的默顿更加相像了。

称戈夫曼为民族志人类学家,确实是一个很适当的名称。但细想来对于一个研究者而言,冠什么名、贴什么标签,都不是问题的关键。重要的是他在研究一些真正的问题,并且他的研究对其他人有启发性。从研究方法上看,戈夫曼是一个质化研究大师,虽然他也做一些民族志调查,但他似乎更乐意从报纸、卡通、戏剧、访谈等“文本”中建构自己的理论。

在我看来,戈夫曼是一个概念缔造大师,他的著作中,有一系列被人广泛运用的概念,如互动策略、拟剧、邂逅、污记、互动仪式、框架分析等等,确实是很有启发性的。我自己在做研究时,经常会发现要找到一个合适的“概念”来表达自己的思想和观点是一件相当困难的事,尤其是要找到一个贴切而又易传的概念更是如此。

在这一方面,诸如布尔迪厄、福柯、阿多诺、哈贝马斯等都是很强的理论家,他们的名字往往与他们创造的概念与理论互为一体。也许这是理论研究进入一个更高层次上的表现吧。

戈夫曼的主要理论兴趣之一是面对面(face to face)的人际互动。戈夫曼认为人际行为受外界强加在一个“社会演员”身上的道德规则所统治,包括面子(Face,评价与情感反应)和面子功夫(Face work,仪式上的操作)两个方面。

面子指在特定的社会交往中,个人成功地获得其向他人声讨的同时也是他人认为他应该获得的社会正向价值,它是一种以受到认可的社会属性加以描画的自我意象。判断一个人是否有面子的标准通过表明他对人际互动参与者的评价。

面子可以分为两种:自我的面子(一个人自己的面子)和他人的面子(别人的面子)。在人际互动中,一个人不仅应该防卫自己的面子,还应该保护他人的面子。当一个人没能完全表现他的自我意象时,他就得采取挽回面子威胁的行动,即所谓的面子功夫。

面子功夫指一个人所采取的使其行为与其面子相一致的行动,分两种防卫(一个人自己的面子)与保护(其他人的面子)两种,既包括言语行为,也包括非言语行为。

研究面子功夫就是研究人际互动的交通法则。戈夫曼认为最理想的交际情况则是既考虑到自我的面子,同时也考虑到他人的存在,即通过自我尊重与为他人考虑使得自己的面子和他人的面子得以保持,其本质上也就是精致化的礼仪性目标。

一个人愿意做出或帮助他们完成多少面子功夫是其社会化的标志(参见Mosisaki, S. & Gudykunst, W. B.. Face in Japan and the United States, The Challenge of Facework: Cross-Cultural and interpersonal Issues, New York: State University of New York Press, Albay,1994, 47-93)。

戈夫曼的研究表明,当人们相遇时,面对面互动的基本处境便会具有极大的宣示性,即互动双方会透露出彼此的外表、阶层、关系……等等信息,并藉由社会仪式化的过程将这些信息标准化后传达给对方。在此过程中,互动双方会以扮戏的方式来加强、制造并表现出符合社会规范的自我形象,藉以提升自己在对方心目中的地位。

由于个体的表演场域是被限制在面对面互动的框架当中,他必须使用适当的社会交往规则才能够顺利的与他人互动。但是事实上个体永远无法符合所有的社会规则,因此就必需运用各种行动策略来使自己安全过关。

从某种意义上说,戈夫曼承袭了Durkheim和Radcliffe的观点,当然也有Mead和Hughes的直接影响(不过他不承认自己在布鲁默身上获得了多少营养,虽然他是芝加哥大学的学生,而许多人也认为布鲁默对他的影响很大,包括本文附录的流行的其个人简介内容)。

在前所指的那篇重要的访谈文章中,戈夫曼讲到了自己思想的哲学基础——其上游来自于杜威的实证主义。由此,我们可以认为,他的学术方向是以实证主义哲学为基础,经米德、休斯等“芝加哥学派”运用于社会学研究,通过民族志等定性研究的方法,关注人与人之间的互动,从而去接近社会现实、社会结构。

戈夫曼认为社会互动会有仪式性作用,使互动中的人身心状态产生变化。现代社会中的人际互动会以每个人的自我为神而进行互动仪式。互动策略即是互动仪式之实际操作。

戈夫曼的理论有较大的影响,不少学者在他的影响下,对面子问题、交往互动问题进行了更深入的研究,如Brown & Levinson(1978)透过精细的跨文化语言分析探讨了人们怎样透过语言来表达对面子的顾虑及避免面子威胁的礼貌(politeness)理论。

他们将面子看作是“每个人要求他人认可的公众自我心像,是一种须情绪投入,可以丢失、维持或增加,并且在交往中需要被时时留意的东西”(Chou M.

L.. Protective and acquisitive face orientations: A person by situation approach to face dynamics in social interaction.

Dissertation submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Hong Kong.

1997)。因此交际参与者考虑到对面子的共同需求,就需要时刻照顾彼此的面子,理性地采取某些交际策略以减少对面子的威胁。除此以外,还如Holtgraves(1992)认为面子在本质上是社会的而并非心理的建构。

因为面子(和尊重)是只有他人才能给的,所以每一个人最好是维持其他人的面子。维护他人面子的行动也就是保护自己的面子,威胁他人面子的行动也就会威胁自身的面子。

柯林斯(Randall Collins)甚至直接使用戈夫曼的概念来开展研究,顺从(deference)与风度(demeanor)就是戈夫曼的分析性概念。在《冲突社会学》里,柯林斯对际遇、个人在物理空间的分布、人们各自在交换中使用的资源和资源占有不平等等问题给予了特别关注。

柯林斯分析说,顺从是为展现向他人表示尊敬姿态的过程,姿态的实际展现就是风度。从这个意义来说,顺从和风度是紧密地结合在一起的,它们同样也和交谈与仪式结合在一起,因为交谈抱括了姿态的运用,同时顺从与风度也会趋于仪式化。

顺从和风度可以表现为交谈与仪式活动的形式,在创造并维持人们之间不平等的互动中,这一形式最为明显。柯林斯的借用是显见的,但他有自己的创新,比如他分析说,基于顺从和风度而形成的历时互动链又是阶级文化形成的重要原因。

阶级文化不仅仅是价值观与信仰的内化或简单的社会化,同时还是处于不平等地位人们之间际遇的结果。际遇,作为柯林斯式的用语,在我的理解中,如果情境代表的是一种现时指称,那么际遇便同时具有了现时性与历时性,际遇既是历史的,又是现在的,现在的取决于历史的,历史的又影响着现在的。

这一方面的内容,在戈夫曼那里并没有得到如此明确的发挥。

戈夫曼的书早先只看过由我的同事冯钢翻译的《日常生活中的自我显现》,第一次读那本书已经是十几年前的事情了,但印象还是有些的。不过新读他的《互动仪式》和《交往策略》(strategic interaction)的时候,发现我们更应该翻译后面的著作。

而戈夫曼自己更是乐意向人推荐他在1969出版的后一本书。他感叹说,他的《框架分析》(Goffman, E. (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience)因为写得太长,读完的人很少,所以他的许多思想往往被误读。