谢冰莹一个女兵的自传 谢冰莹:叶落归根的“中国第一女兵”

在20世纪90年代的中国文坛上,有三位女寿星:大陆的谢冰心,台湾的苏雪林,由台湾到北美的谢冰莹。

"文儒武侠一身当" 不少人常将谢冰莹与谢冰心误认为两姐妹。其实,称冰莹为"舍妹"的冰心生于1900年,为福建长乐人;称冰心为"家姐"的冰莹,生于1906年,为湖南新化人。冰心比冰莹出名早。虽然冰莹还在学生时代就读冰心的作品,在抗战时期的成都听她演讲过《闲话燕园》,从冰心那里吸取过不少营养,但两人走的是不同的创作道路。

如果说冰心是属闺秀型的作家,谢冰莹却是"战士型"文人。一个阴柔,一个阳刚。一个囿于个人的情感天地,一个却跑到前线去,替军队服务。

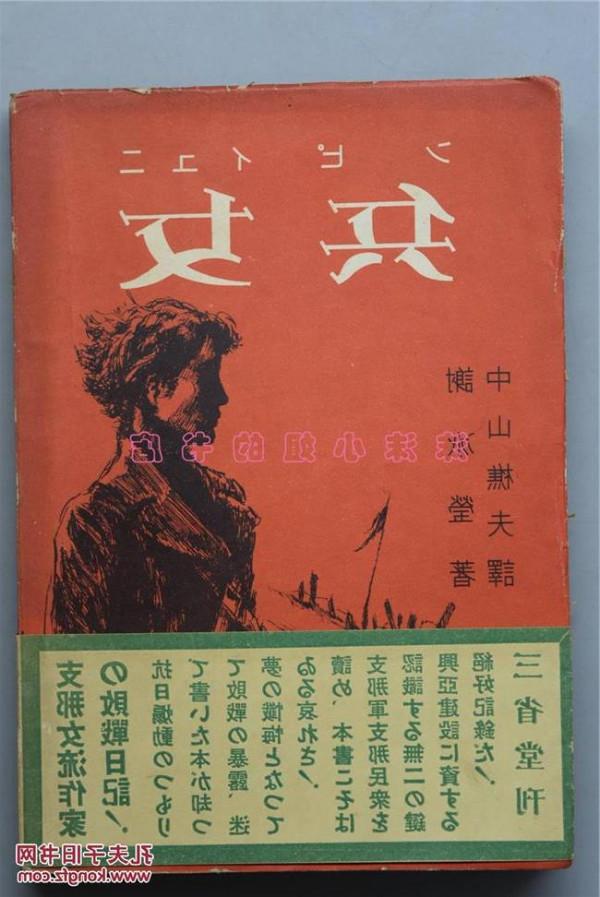

她们两人第一次见面为1944年。谢冰莹曾自豪地告诉别人:"我与冰心不是亲姊妹,而胜似亲姊妹。" 谢冰莹的成名作是《从军日记》。作为北伐时代最活跃的一个女兵,她将自己参加平息鄂西夏斗寅叛乱,随军出发新堤的生活经历写了出来。

这里当然有艺术加工,如作品写了一个农协会员董海云——"他知道自己的贫穷,不是‘天赋之命’,而是军阀、土豪劣绅、地主买办资本家的剥削使然",如此激进的思想,正符合北伐精神,因而当时主编武汉《中央日报》副刊的孙伏园读了后,把这组文章从1927年5月14日连载至6月22日,后引起巨大的反响。

接着著名作家林语堂将其译成英文在《中央日报》英文版连载,另有俄、法、日、朝鲜等文的版本问世。

从此,谢冰莹蜚声文坛。当时曾有军政要人打听作者的性别。法国大文豪罗曼·罗兰从欧洲致函赞赏谢氏的佳构。

美国友人史沫特莱则称谢冰莹为"女性的骄傲"。 鲁迅和谢冰莹也有过交往,1930年4月到1931年11月的《鲁迅日记》,记载了他们之间的五次往来。 谢冰莹自小聪颖好学,崇尚自由,反封反帝。在长沙女师求学时,颇受校长徐特立的器重。

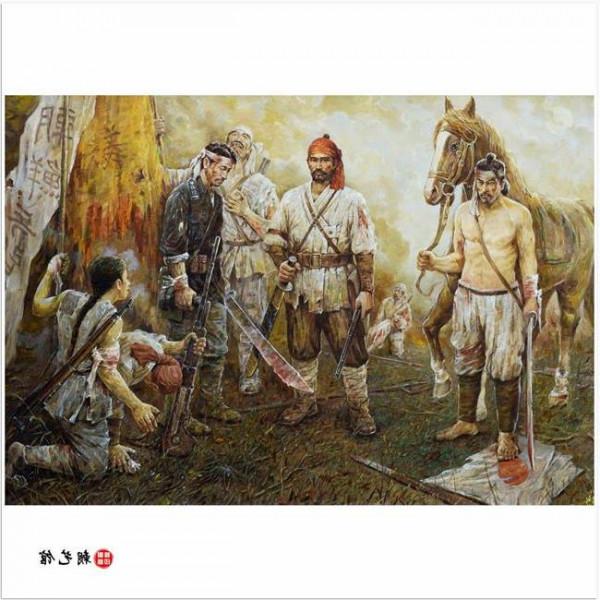

后赴湖北,入黄埔军校武汉分校,与赵一曼、罗瑞卿同窗。她个子不高,皮肤有些黑,脸上有雀斑,剪着男式分头,身上的衣服也是男式的,连说话也粗声粗气,简直比男人更像男人。对这位男性化的女作家参加北伐一事,何香凝深受感动,于1937年10月2日赠诗谢冰莹:"征衣穿上到军中,巾帼英雄武士风。

锦绣河山遭惨祸,深闺娘子去从戎。"冰莹曾陪同田汉、柳亚子一行同访前线,田汉当即赠诗一首:"谢家才调信纵横,惯向枪林策杖行。

应为江南添壮气,湖南新到女儿兵。"在保卫大武汉时,黄炎培与冰莹在武汉不期而遇,欣喜异常,也有诗《赠冰莹》,其中一首云:"早读冰莹美妙文,云中何地识湘君?可怜相见沧江晚,九派浔阳压寇氛。

"柳亚子也和她有交往,谢冰莹曾住他家。别看他说话结巴,诗却写得很流畅。他在1933年写有《寿冰莹——浪淘沙》的词,开头云:"绝技擅红妆,短笔长枪,文儒武侠一身当。

"另有一首《送谢冰莹赴前线》诗:"三载不相亲,意气还如旧。歼敌早归来,痛饮黄龙酒。" 武汉是谢冰莹成名的地方,又是她认识既是同学,又是同志,后来还成了革命伴侣符号(前夫)的地方。当时武汉有几家报纸,唯独《武汉日报》副刊"鹦鹉洲"才有薄酬。

为了糊口度日,谢冰莹将许多稿件寄《武汉日报》,但还是解决不了生活问题,以至一周之内在汉口、武昌跑来跑去,还是找不到合适的工作。后来她干脆抛开个人得失,和许多爱国作家一样走出书斋走出厨房,投入到抗战救国的行列。

1937年,她组织"湖南妇女战地服务团"赴沪宁一带工作。1938年4月24日,她又到山东采访,写出了振奋人心的《踏进了伟大的战壕——台儿庄》,其中有这么一段令人难忘的警句:"中国的土地,一寸也不能失守!

台儿庄,你伟大光荣的战史,将与日月同辉,与民族永存!" 1940年,谢冰莹在西安主编国统区鲜见的大型文艺刊物《黄河》,众多名家均为她撰稿。

这期间,她的创作欲望空前旺盛,先后出版了《新从军日记》、《在火线上》、《战士的手》、《姊姊》、《梅子姑娘》、《写给青年作家的信》、《抗战文选集》及《在日本狱中》。对这段生活,她在后来出版的《我的回忆》中写道: 我的生活是充实的,我的生命是活跃的,我整天陶醉在革命的歌声里;那些雄壮的歌声,可以使我的精神振奋,可以使我的意志坚强,可以使我的感情热烈!

那时候,我和两百多个女同学,完全忘了自己,只知道国家民族。

尽管个人的力量是那么微弱、渺小;但团结,就是一股不可抵御的力量啊! 一边教学,一边笔耕 1943年夏,谢冰莹从西安来到成都,在制革学校任教。日寇投降后,她高兴地赴汉口任《和平日报》(原《扫荡报》)及《华中日报》副刊主编,还创办了幼幼托儿所。

1948年夏天,谢冰莹来到沈阳寻找写作素材,但到了山海关因铁路被毁坏而无法往前走,好容易从山海关到北平,这时远在台湾的梁舒来信,称台湾省国立师范学院中文系聘请她去当教授。

于是谢冰莹便积极筹划赴台之事。她的先生明达(贾伊箴)起先反对,最后还是同意了。她先到上海,住女作家赵清阁家。8月下旬离开上海,谢冰莹带女儿莉莉先到台湾,住台北和平东路2段4巷18号,丈夫和儿子暂留北平,不久也到了台湾。

到台湾后,谢冰莹虽称对政治不感兴趣,可政治却主动找上门来。1950年5月4日,她出席了官方的"中国文艺协会"成立大会,还和有名的右翼文人张道藩、陈纪滢、王平陵等十五人一起当选为该会理事,并成为当时所谓爱国小说家之一。

1955年5月5日,"台湾省妇女写作协会"成立,发起人有苏雪林、谢冰莹等三十二人。该会于1969年4月20日改名为"中国妇女写作协会",谢冰莹仍是该会的台柱人物。

谢冰莹的文艺观比较守旧。60年代初,新锐女作家郭良蕙在《征信新闻报》"人间"副刊连载长篇爱情小说《心锁》,由于大胆地描写了性心理,苏雪林便以卫道者身份著文斥《心锁》为"黄色小说"。

谢冰莹也在《自由青年》第337期发表《给郭良蕙女士的一封公开信》。在此信中,不仅指责《心锁》的"黄色",还攻讦郭良蕙在"搔首弄姿",还说她"发了财"。苏、谢的文章均是"妇女写作协会"受少数人操纵、导演出来的女作家攻击女作家的一场闹剧。

后来,"妇女写作协会"干脆开除了郭良蕙的会籍,然后向"内政部"提出检举书,"内政部"便据此查禁了《心锁》。谢冰莹在这里起的作用无疑是负面的,不利于作家的自由探索。

到台湾后,谢冰莹另一个变化是由不迷信鬼神到向佛门皈依。在1956年拜师后,她还取了"慈莹"的法名。促使她信佛的背景是:1954年,谢冰莹为《读书杂志》写长篇小说《红豆》,当连载到第3期时,难以为继,只好暂停。

由此她忽然想起有求必应的观音菩萨,于是虔诚地带了日用杂物到庙里居住。向菩萨叩拜后,她受阻塞的灵感便畅通起来,一夜之间就写了五千多字。由于在庙里多住了几天,连载小说终于完成。乍看起来,这个故事有点玄,其实是由于作者换了一种创作环境,在庙里摒弃了一切俗事的干扰,灵感之鸟才向谢冰莹重新飞来。

但谢冰莹并不这样看。她把这个故事描绘得栩栩如生,并更坚定了她"信则有,不信则无"的看法。她为了表示对宗教的热衷,特地在家里请了尊观世音菩萨像,以便每天膜拜。

即使是桌上摆的白银小塔,也不忘放来自印度的舍利子。由于对佛教耳濡目染,她便开始改写佛经故事,这方面的书有《仁慈的鹿王》、《善光公主》。 谢冰莹一边教学,一边笔耕,终于迎来了创作丰收,仅散文就出版了《爱晚亭》、《绿窗寄语》、《故乡》、《作家印象记》、《梦里的微笑》、《我的回忆》、《生命的光辉》。

小说则有《红豆》、《圣洁的灵魂》、《雾》、《碧瑶之恋》、《离婚》、《空谷幽兰》、《在烽火中》等多部。

另还有传记、儿童文学以及论文集。50年代她还到马来西亚、菲律宾讲学三年,并出版了《冰莹游记》、《菲岛记游》、《马来亚游记》、《海天漫游》。 谢冰莹在教书育人上称得上模范教师。

还在1946年,她就在北平女师大教"新文艺习作"。隔了两年后,在台湾省立师范学院除教国文课外,她仍教这门课。在师范院校开"新文艺习作",远没有开古典文学及训诂课程地位高。谢冰莹开这门课,还是力争到的,以后还由选修课改为必修课。

这倒不是因为谢冰莹本人是从事新文学创作的而对此课有偏爱,而是她认为"国文系"过于死气沉沉,应通过新文艺一类课程增强它的生命力。 谢冰莹来台后,所做的正是新文艺的播种工作。

她在课余指导学生把新文艺习作编成一本厚达七百多页的《青青文集》,后来又和学艺委员会一起编了一本全校性的文艺创作专集《摘星的季节》,此两本书均由谢冰莹和出版社联系交涉,因而入选的习作还有稿酬。

这种做法在60年代的国文系虽非"绝后",但却是"空前"的壮举。 谢冰莹一直认为,文学教育是美育教育不可或缺的一部分。它除了培养学生对文学的欣赏兴趣及创作才能外,还可陶冶高尚的情操和完美的人格。

她在师大工作期间,培养了一小批像秦岳那样的作家。正因为她在大龄学生求学期间,关心他们的学业、写作和婚姻,离校后又关心他们的工作、家庭和子女,故秦岳等人一辈子都不敢忘记谢冰莹的辛勤哺育之恩。 谢冰莹在台湾师大除忠于本职工作外,还在校外担任辅导工作。

当在耕莘文教院任职的喻丽清找她开散文课或担任散文比赛的评审委员时,她总是用一半是教授一半是慈母的笑脸相迎。她没有大作家的架子,教起课来十分投入,批改作业一丝不苟,故学生都非常喜欢她,常到她家去串门,喻丽清也乐意找她帮忙。

如果哪个文友生病住院,她一定会去探视。1964年,她在报上看到王平陵患脑溢血住院的消息后,心里万分不安,在下课后连忙到台大医院去看昏迷不醒的王平陵。

后来得知王平陵去世,她特地写了《王平陵先生之死》一文,其中感慨万千地说: 凡是文人都有一个相类似的下场!穷,病,死! 可是谁又想到平陵死得这么快,这么惨,这么可怜! 这种感慨岂止是对王平陵一人而言,又何尝没有对官方不重视、不关心老作家命运的一种抗议? 身在海外,神往故国 1972年8月,谢冰莹乘船到美国探亲时,因为恶浪袭来,身体一倾,她被抛到远处,右大腿正好碰到门槛上的钢铁造成骨折。

右大腿疼痛难受,她差点昏厥,船到美国后立即被送往医院做手术。在美国治腿疾的一年里,她以女兵的顽强意志战胜痛苦,在病床上撰写"海外小读者"专栏,每月寄回一篇在台湾《小朋友》月刊上发表。 1973年,谢冰莹回到台湾治病。

经过专家会诊,再加上理疗,她的腿疾有所好转,开始学会走路,但从事教学工作已不可能了,因而她只好离开任教二十多年的台湾师范大学。1974年,她偕同丈夫贾伊箴定居旧金山。这时,她的创作以儿童文学为主。

她的"海外寄英英"专栏,在台湾的学生文艺刊物《明道文艺》1977年元月号正式刊出。自1979年起,她还在《世界日报》的"儿童世界"版开辟了"贾奶奶信箱"专栏。 《世界日报》在美国出版,海外的小读者特别多。

谢冰莹在第一封信中强调:"大家都是中国人,都要会说中国话,会写中国字,会作中国文章。"谢冰莹丈夫姓"贾",用他的姓作信箱名称,也是遵循中国的传统习惯而来。事实上,日常生活中很多人也称她为"贾奶奶"。

谢冰莹也果然以奶奶的身份与小朋友谈心,对方听起来感到异常亲切,毫无代沟之感。正如李又宁在《从女兵到贾奶奶》一文所说:"当年,她是前卫的女兵,文章充满了时代的气息;现在,她是老祖母,给小朋友写信,语气也像个祖母。

"多少年来,她身体欠佳,眼、腿都有毛病,她的丈夫也不时上医院,需要她照顾。可她均克服这些困难坚持写作,声称"我要写到生命快完了的最后一天"。她还把小朋友的来信保存起来,然后加上自己的回信,编成《小读者与我》在香港出版。

1978年夏,谢冰莹居然一个人拄着拐杖从美国回到台湾。她是为作品出版问题回来的,顺便也见见日夜思念的朋友。在欢迎会上,只见她仍像过去那样精神昂扬,说话声爽朗有力。

这一切均证明:谢冰莹永远以女兵的精神在教育界和文艺界工作,老而弥坚。 当然,她也有不顺心的时候。尤其是晚年,在异国他乡的美国,因亲人离去,故旧日稀,再加上住房条件太差,她只好在青灯古佛前寂寞地过着风烛残年的岁月。

大概是出于住公寓的缘故吧,1978年8月台北出版的《联合报》,刊出一篇不实的报道,说谢冰莹遭儿女弃养,住在养老院。可事实是,各有工作的子女,虽然不能晨昏至省,可事亲至孝,并未"弃养"她。

在美国尽管她生活得不很开心,但子孙的亲情,读者的关注,亲友的问候,还有唐人街湖南餐馆的辣子鸡丁、麻婆豆腐,再加上每月可收到台湾二十多本杂志,每晚可看到两到三个钟头的台湾三台的电视,均给了她很大的慰藉。

1990年11月17日,谢冰莹又一次回台湾,文友们为她在台北复兴南路文苑三楼举行盛大的欢迎会,出席者有二百人,其中有一些是文化界的头面人物,可见盛况空前。此时八十五岁高龄的谢冰莹,完全没有老态龙钟的样子:腰杆挺直,精神抖擞,每见到一位老友均掩不住欣喜,与他们一一握手叙旧。

当众多记者的照相机的闪光灯对准她时,她也处之泰然,没出现不适的表情。国民党"中央文化工作委员会"为表彰她的业绩,特颁赠实践奖章一枚。

后来,她还到台南会见比她年长的另一位文坛常青树苏雪林。当晚,"文工会"为她预订了旅社,可她坚持要与苏雪林抵足夜话,充分表现了她们之间的姐妹情深。苏雪林希望她回美国后赶快办手续回台定居,她表示同意,后因故未能如愿。

毕竟她年纪太大了,经不起这种搬迁的折腾。不过,谢冰莹虽身居海外,却一直关心着祖国的统一,表示不赞同李登辉鼓吹的"生为台湾人的悲哀"、"国民党是外来政权"的论调和"一国两府"的主张。

正是出于对祖国、对中华文化的热爱,她曾出任美国国际孔子基金会顾问,还当选为旧金山华文作家协会名誉会长。 谢冰莹身居异国多年,却一直无法割断对祖国、对故乡的怀念之情。有道是"三湘才子最多情",谢冰莹所写的作品无不流露着炎黄子孙的赤子之心,流露出一片情深的故乡之恋、祖国之恋。

她有一篇散文叫《还乡梦》,结尾处写道: 这究竟是梦还是现实呢?也许是一个真实的梦,不管它是梦还是现实,我都愿意回去,永远投在故乡的怀抱,嗅着泥土的芬芳。

可爱的故乡呀,我永远记着你四季如画的风光! 在90年代下半叶,谢冰莹感到自己来日无多,尤其是丈夫去世后,精神几近崩溃,一度心灰意冷,想到自己又会像王平陵那样"穷,病,死",因而想自杀,却又下不了决心。

万般无奈,她只有靠诵读佛经解除痛苦。她晚年还得了"健忘症",很熟的人见了面叫不出姓名。朋友的来信她常常忘记了启封;至于自己写的回信,哪怕是贴了邮票,也锁在屉子里长期不发。

但对叶落归根这件大事她始终忘不了: 如果我不幸地死在美国,就要火葬,然后把骨灰洒在金门大桥下,让太平洋的海水把我漂回去。 谢冰莹于2000年1月5日在旧金山仙逝。过了一个礼拜后,友人们为她举行佛教仪式的公祭,使她的返乡梦终于得到实现。

参考文献 阎纯德、李瑞腾编:《女兵谢冰莹》,北京,人民文学出版社,2002年。 柴扉:《谢冰莹先生的著作与生平》,载《文讯》,总第18期,台北,1985年6月。 柴扉:《女兵不死,精神常在》,载《文讯》,总第173期,2000年3月。

摘自《几度飘零:大陆赴台文人沉浮录》,古远清著,广西师范大学出版社