夏志清路翎 夏志清:浪漫路线、想象力与幽默感是张贤亮的三件宝

摘要:张贤亮的创作天赋使其成为20世纪最值得关注的中国作家之一。《感情的历程》是他的带有一定自传性色彩的小说集。在该作中,张贤亮对中西文学经典的广泛涉略和熟稔、对西方音乐和电影的喜爱以及惊人的记忆力,促成了其创造性写作的能力。

文章分析了张贤亮小说的一些显著特征,如丰富的想像力、扭曲的幽默感、对女人的矛盾态度、新鲜的地方风情以及从特定事件或描述的微不足道的小细节中梳理出多重意义的能力;进而指出,张贤亮超越了政治教化,在揭示其所处时代复杂的社会、心理的真实性方面,为读者提供了一种坦率而发人深省的描述。

关键词:张贤亮;《感情的历程》;自传式主人公

"后毛"文学景观中的声誉雀起

如果要为20世纪80年代中国大陆小说发展的杰出成就选一位代表作家,我会选择张贤亮,虽然我尚未看过他的所有作品,也不敢说已经读遍80年代引起批评界关注的其他年轻作家的作品。我选张贤亮做代表,确实有我认为合理的主观因由:当我第一次碰巧读到他的小说《男人的一半是女人》(1985)时,我便震惊于张氏写作水平之高,同时也为此阅读经历而感到欣喜。

那时我就想,就文学技巧与思维的活跃度而言,在我读过的为数不多的80年代作家中,尚没有人(包括评价甚高的阿城)能与张氏比肩。

后来进一步读了张贤亮的小说,我便确信,如果不是从创作实绩而仅就创造的天赋来说,张贤亮确可与张爱玲、沈从文等量齐观,其水准应在老舍、茅盾这样的20世纪三、四十年代的小说家之上。同时,我也越来越意识到,尽管张贤亮的一些长篇每一章都包含着长段的叙述、对话、场景描写或人物刻画——这些正是他足以令人钦佩的才华的印记,但是这些长篇作品整体上很少有让我满意的。

毋庸讳言,我对这些长篇小说(包括《男人的一半是女人》)的根本不满不是在文学方面。

作为一个马克思主义知识分子、新时期改革政策的支持者,张贤亮满怀希望和乐观主义,却也因此损害了其自身对人类现实的更深刻理解。尽管如此,张贤亮还是尽可能机智、公平、大胆而不惧争议地保留了这些现实。今天我们能够在其小说中完整无缺地读到这样的现实,应该向他表示敬意。无疑地,张贤亮是当代中国最重要的作家之一。

《唯物论者的启示录》的写作背景

从1979年重新开始创作到1988年,张贤亮出版了很多令人印象深刻的作品——4部长篇、6部中篇,还有至少10个短篇小说。鉴于其创作成果之丰硕,本文只想集中探讨他设想中总题为《唯物论者的启示录》的三部曲的第一部。

他此前曾宣布,这部自传性的作品将由9个中篇小说组成,这里面包括已出版的评价甚高的《绿化树》(1983)和同样备受好评但也引起争议的《男人的一半是女人》。这些作品原计划要用10到18年完成,前5篇写1979年以前的事,其余几篇则续写1979年以后的题材。

但《男人的一半是女人》在《收获》杂志上首次发表之后5个月,北京的作家出版社即以《感情的历程》(1985年10月)为题,出版了《唯物论者的启示录》的第一部,当中包括写于1984年11月的短篇小说《初吻》、《绿化树》以及现在被作者视为长篇的《男人的一半是女人》。

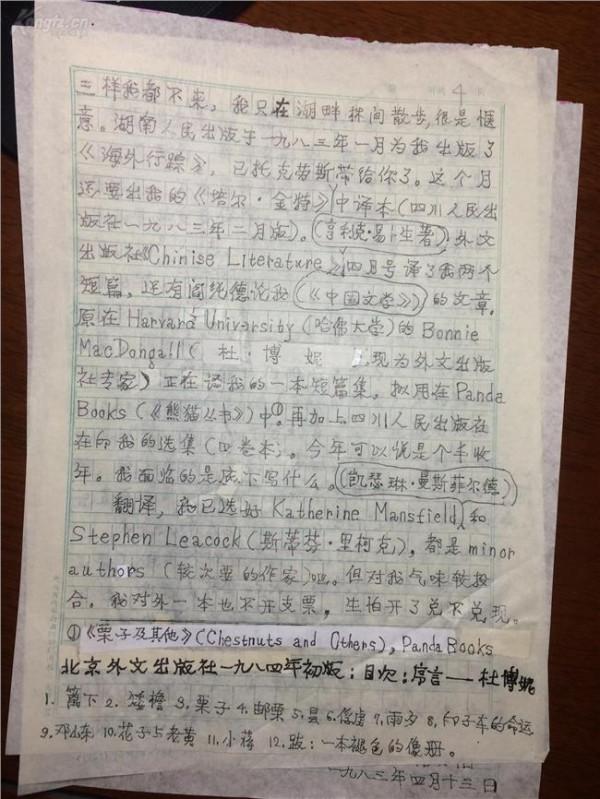

在一篇自序手写稿中,张贤亮进一步表明,三部曲的第二部将被命名为《悟知的历程》,第三部则是《创世纪》,但他并未详细说明是否每部都将由3篇小说组成。

作为张贤亮创作生涯中的主要作品,《唯物论者的启示录》所依据的是他多年的亲身经历(甚至包括他当时尚未经历过的90年代岁月),所以对那些不太了解他的读者来说,作品无疑提供了一个了解作者生平的窗口。张贤亮属于1956-1957年"百花齐放"运动中短暂活跃过的那一代作家,没想到后来竟被打成"右派"、"修正主义者",下放接受劳动改造,有时还被关押,长达20年左右。

当时,刘宾雁和王蒙比张贤亮还要出名,因为他们在小说中公开批评党和政府,并且发表在像《人民文学》这样广泛发行的全国性刊物上。

而给张贤亮带来麻烦的那首诗《大风歌》并没有引起全国性的轰动,因为它只是在省级刊物《延河》上发表并受到批判。这首狂想曲式的诗歌为新中国的物质和文化建设者们欢呼,本可以免受责难,但问题在于张贤亮的家庭背景及其怀疑思想。张贤亮和朋友谈话时透露出这些信息,而这些"内幕"后来被编辑们披露了出来。[1]

这位流露怀疑情绪的年轻作家1936年12月出生于南京一个显赫的满清官僚家庭。到他父亲一辈,这个家庭已经开始与国民政府扯上关系。他的祖父曾经从北洋军阀张勋那里得到一幢南京著名的别墅——梅溪山庄,据其所述,还是打麻将赢来的。

如果《唯物论者的启示录》的自传式主人公章永璘与作者的家庭背景是可以严格对应的话,那么我们就可以从小说中去了解张贤亮祖父与外祖父的一些蛛丝马迹。他的曾祖、高祖,甚至更前几辈的先人都是历史上的著名人物。

可以理解,张贤亮根本不愿意透露父亲的身世,只称他为"资本家",因为他父亲曾经拥有一间工厂。而据可靠资料,"他的父亲曾经是国民党的官员,同时经营很多家大型企业,包括一家海运公司。

1952年,他因从事间谍活动被中共政府发现而被捕,死于狱中"[2]。按照这个资料去读张贤亮那篇著名的小说—— 《灵与肉》(1980),你会感到一种特别的辛酸,因为那篇小说讲述了一个富有的父亲在阔别中国30年后第一次回来,寻找他的儿子并叫他与其一起去美国的故事。

试想一下,在20世纪40年代末,如果张贤亮的父亲跟当时很多有钱有地位的人一样毅然出国,那么他将会活下来,后来也真有可能回国来寻找他的儿子。

如果说,小说《灵与肉》对那位父亲的回顾提供了一些关于张贤亮生平的确切线索,那么张贤亮的祖父把上海的工业巨头们请到南京来为他祝寿可是确有其事。照此推论,在抗日战争期间,张贤亮的父亲一定是已经把整个家都搬到了重庆,因为在《感情的历程》里,男主人公曾经回忆起他在那个战时首都的童年经历。

抗战胜利后,张家回到上海和南京,但是,就像《初吻》里的自传式主人公,直到1949年初,张贤亮和他的妹妹(小说里省略掉了)都是跟母亲一起生活在南京,而他们的母亲,一直都还沉浸在与丈夫分离的痛苦之中[3]。

当解放军同年稍晚攻克南京时,张贤亮还不到13岁。也正是在这个年龄,曹雪芹的家族在南京的官邸被皇帝查封,他们不得不迁至北京一个很小的住处。

对张贤亮来说,作为特权家族后代的无忧无虑的童年在国民党从南京撤退的时候就戛然而止了。可以想像,1952年随着其父的被捕,张贤亮与其母亲、妹妹一起迁到北京,就像《红楼梦》的作者一样,在家道中落的阴影下生活。

尽管拥有早熟的文学才华和求学的热情,1955年,张贤亮还是被大学拒之门外。这更可能是由于他在中学时期所谓的小流氓行为,而不仅仅是因为上流社会的家庭背景及其声名狼藉的父亲(或在狱中,或者已故)的缘故。

同年,张贤亮和母亲、妹妹搬到宁夏,成为政府部门的一名职员。他在业余时间也写小说,很快,他作为作家的名气使其在当地得到了一份更好的工作——到中共甘肃省委开办的干部培训学校里当教员。

他对写作开始认真起来,但是,他轻率发表《大风歌》,向学校的一些同事透露自己的情绪,再加上不可否认的家庭背景,使他很快被贴上"右派"的标签,成为受攻击的对象。这样,21岁那年,张贤亮开始接受苛刻的惩罚,过上了艰难的生活——他在宁夏的国营农场、劳改队以及监狱里苦干、挨饿甚至更惨,如此长达22年之久。

直到最后两年,随着毛泽东的去世、北京更务实的政治领袖崛起,他的生活才开始逐渐恢复正常。

对很多人来说,经受如此漫长的折磨,活下来恐怕都不容易;而张贤亮活了下来,不仅肉体和精神都未受损害,而且还作为有声望的重要专业作家再登文坛。这实在是一个人类意志和精神胜利的不寻常的故事!晚年曹雪芹日趋贫困,心意颓唐,但由于当时朝廷的残酷和无常,他还要不时遭受新的折磨。

张贤亮也一样:父亲被捕时降落到他头上的厄运,只不过预示着今后会有更大的一场政治灾难在等着他;而这场灾难,消耗了他生命中最美好的20多年时光。

要衡量作者在这20年中如何历经苦难、逆境生存以及发展自己,读者们可能至少要读完张贤亮所有以自传式主人公为特征的小说。而即将要出的新作品,不管属不属于《唯物论者的启示录》,都会进一步完善作者的人生图景。尽管张贤亮作为一个专业作家的文学地位已经奠定,其立场与坚持改革政策的政府也并无冲突,但是,其小说《早安!

朋友》(1987)在宁夏文学杂志《朔方》上发表后随即被禁,似乎显示出张贤亮仍无法摆脱麻烦和争议。在此之前,尽管张贤亮在《男人的一半是女人》中努力淡化对"极左"思潮的控诉,但该作还是遭到批判。

我相信,张贤亮也想跳出政治猜疑而保持他大步的文学创造步伐,并且希望看到自己的书出版,但是,他有太多的话要说,他是一个极具才华而且甘于献身的文学艺术家,以至于不愿改变文学的天职。

即便在为三卷本的《张贤亮选集》写序的时候,他也因为饱含感情而无法马虎应付。在序中,他回忆了1970年夏天发生的一件事情,当时他正又一次成为"群专"的囚犯。一天晚上,看守命令他卷起裤管,两只手各拎一只大桶,跳到粪池里面去舀粪:

我不知道发酵了的人粪尿会有那么高的温度。我走下最后一级台阶,跳进粪池里时,猛地觉得两腿像被针扎了似地疼痛。等舀满两桶粪爬上来,挑着担子送到一百多米外的白菜地。再往回返,我看见我经过的田埂上所留下的足印里,有黄糊糊的粪水,还有鲜红的血迹。[4]

张贤亮娓娓道来那种赤脚走在粪池里的感觉,就如同叙述小说中的任何其他事物一样。然而,大多数的小说家都会把这种罕有的经验保留到小说中以取得戏剧性的效果,张贤亮却如此随意地浪费他个人"储藏"的记忆和感觉,可见其创作材料的源泉似乎是不竭的。

我想通过简述一件事情来为这个传记性的部分作结:直到1989年《习惯死亡》的出版,张贤亮才重新进入小说创作的状态。20世纪60年代初期,他因不堪忍受劳改队的生活曾三次出逃,前两次被抓回去,第三次他自己回去了——因为作为一个逃犯,在外面他无法生存。

这次对他的惩罚是断粮一个星期,他饿得虚弱无力,以至于人们误认为他已经死了,把他扔到了死人堆里。而他能够从死人堆里爬出来,回到人群中,这简直是个奇迹![5]但《感情的历程》没有去细述诸如此类的伤痕记忆,反而强调他被打成"右派"期间一些更为浪漫的经历。

艺术修养及创作主张

在前面一节,为了对张贤亮的小说,特别是《唯物论者的启示录》有一个总体上的恰当了解,我分析了张贤亮的家庭背景及其生命中的重大不幸遭遇。当然,还需要强调的是他受到的文学和艺术教育,特别是20岁以前,他能够按照自己的文艺爱好去发展,不过于关注政治。

张贤亮出生和成长于一个富有的家庭,这给这位未来作家带来了极大的便利——他很早就能接触到很多好书,并开始步入音乐和艺术的殿堂。曹雪芹也曾如此幸运过。

与张贤亮更近的另外一个例子是中国现代小说家端木蕻良,作为一个势力强大的地主家庭的子孙,端木很早就学习读写中国古诗,接着又阅读了19世纪西方文学作品;与张贤亮一样,他对托尔斯泰和巴尔扎克也有着强烈的兴趣。20世纪作家中,出生于显赫世家、在早熟的文学才华方面可与张贤亮相提并论的,还有张爱玲和白先勇。

从张贤亮的自传体小说以及收集在《写小说的辩证法》(1987)里的一些更具个性的批评随笔来看,他确实是一个天生早熟的读者。在与一些诗人、作家交谈的时候,他总是建议他们学习唐宋诗词和六朝骈文(他早在中学阶段就读过这些),还有中国思想与历史方面的基本典籍,例如《孟子》和《诗经》。

在中学阶段,他甚至更加如饥似渴地阅读西方文学。后来22年中,除了马克思、恩格斯、毛泽东之外,中国大陆读者几乎看不到任何东西,但所幸的是,张贤亮的记忆还保留着他早年读过的很多东西。

在以1961-1962年冬某国营农场为背景的《绿化树》里,自传式主人公章永璘经常有机会想起唐宋诗词、《庄子》、印度古诗《梨俱吠陀》里的诗句,以及但丁、莎士比亚、歌德、拜伦、普希金、惠特曼和巴勃罗·聂鲁达等人的诗篇,此外还有普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》、雨果的《巴黎圣母院》和《悲惨世界》、托尔斯泰的《复活》与奥斯卡·王尔德的《道林·格雷的画像》里面的情景和人物。

顺便说一句,在张贤亮所引的西方诗歌里,好像只有但丁的诗句不是直接引自《神曲》,而间接源自他所阅读的《资本论》,其他的都是直引。

小说《绿化树》对西方音乐和电影的引用稍少一些,但这却同样能够证明作者对其1957年以前愉快经历的惊人记忆力,尽管当时他正处于一个文化沙漠的时代。他在小说中提及卡鲁索、夏里亚宾、吉里和保尔·罗伯逊等人的唱片,以及勃拉姆斯、威尔第和路易·阿姆斯特朗创作的其他特殊曲子[6]。

小说中的男主人公曾经被饥饿所迫,清晰地想起卓别林《淘金记》(Gold Rush)里的一幕戏——这么恰如其分的想像令我非常震惊。

他记起的其他电影还包括英国电影《红舞鞋》(The Red Shoes)和一部以中东为背景、中文译名是《碧血黄沙》(Blood and Sand)的电影(20世纪40年代,以此为题并最获好评的好莱坞

电影是鲁宾·马莫利安(Rouben Mamoulian)的《碧血黄沙》,张贤亮可能把它的西班牙背景记错成中东了)。《绿化树》的作者总是善于利用男主人公忆及文学、音乐或电影的时机,抓住他丰富思想"储藏"的鲜活瞬间。这样一来,作者就能在一个大的框架内,把小说的荒凉基调同不识字却天真快乐的女主人公联系在一起,从而有助于我们理解这部作品。这样做的总体效果是相当不错的。

20世纪80年代初的一些年轻作家在写作标准的"毛式"小说时,经常借小说人物在书架上找某本书或某个作家的机会,去提及一些哪怕极少量的文学和哲学书名,就像礼平在《晚霞消失的时候》(1981)里为了突出关于爱的记忆和放弃这一哲学主题所做的那样。

但是,张贤亮似乎无意向我们展示他的博学。当他写15-20年前的自我时,某一次看日落,或在某晚与某个年轻女人谈话,他都有可能准确地记起当时的感觉及产生的文学或音乐联想。他常常在小说中不时穿插一些看似随意的大小场景,或者不同的人物面孔和讲话语调,甚至调动所有的视觉、听觉和触觉,这些独特之处足以使得《感情的历程》中的3篇小说更优于作者的其他作品。

作为对年轻作家的批评和建议,张贤亮同样强调记忆以及准确表达各种感觉的重要性,他自己在小说里就是这样努力为之的。如果一个作家不能利用他的记忆去想像、再现人类的真实,那么,任何创作技巧或者规则都可能无济于事。对于张贤亮来说,记忆力和想像力是相互依赖、二位一体的,"因为想象力,说到底就是记忆力的高度爆发"[7]。在《写小说的辩证法》一书的另一篇文章中,张贤亮简洁表述了他的创作观:

什么叫艺术想象?想象就是记忆,把你记忆里所有的东西都调动起来,不光是眼睛看到的,要调动你的一切感受,哪怕是手触、脚碰的。这样就能使读者和你一起身临其境,才能达到它所应达到的艺术高度。[8]

作为出现于20世纪80年代、令人耳目一新的评论家之一,张贤亮总是不停重申着另一句早已被人们遗忘的"老话"。在毛泽东时代,这句话与阶级斗争是不相容的:文学本身是使人善良起来的事业。……所以,最重要的,是对人、对社会、对人生、对生活,抱着一种同情的、热爱的、谅解的、宽恕的、善良的态度。[9]

因此,他有时也会这样说:"历代有出息的中外文学家全部是社会活动家。"[10]

尽管饱含着社会良知,但同时张贤亮也坚信,真正的作家和艺术家都是"精神贵族"或"精神精英":过去批判什么"精神贵族",我看不出"精神贵族"有什么害处,任何社会,即使到共产主义社会,都需要有超脱世俗的精神文明的尖子来倡导一代人的风气……[11]

为了成为那样的先锋分子,年轻的作家们不仅要阅读文学经典,培养对艺术和音乐的兴趣,还必须研读哲学社会科学著作。虽然张氏曾经几次出国,肯定已经接触过当代西方文学和思想,但他依然坚信,马克思主义是哲学社会科学领域的最终真理,他为自己在漫长的劳动改造生涯中掌握了马克思主义而感到特别骄傲。

对张贤亮这样的作家来说,他们最想做而且明明白白正在做的,就是成为一个有着社会良知的精神精英,就是博览群书,不断提高艺术修养;当然最重要的,是创造性地运用自己的记忆力与想像力去创作作品。在这块土地上,不久以前作家们还被要求"向工农兵学习",而张氏现在却鼓吹秉赋或天资至关重要——它们常常以各种严肃的创造性努力为形式。

张贤亮格外强调莎士比亚和托尔斯泰这类作家高不可攀而不可模仿的天赋,此时的他自己俨然成了一个科勒律治式的浪漫主义理论家和批评家。

中国出现了一个不遗余力倡导浪漫主义批评的专业作家,而他第一强调的就是天赋、想像、记忆和无所不包的爱!在那个时代,这实在是一个令人振奋的信号。

张贤亮宣称自己为马克思主义唯物论者,为了证明这种立场,他正在写一部里程碑式的小说。在我看来,这种马克思主义唯物论者的立场,非但不会改变他的自传式男主人公最基本的浪漫或浮士德式观念,反而只会使他的创作过程显得更加曲折复杂。