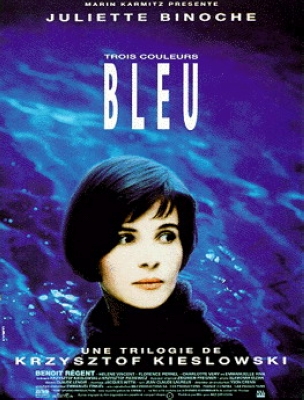

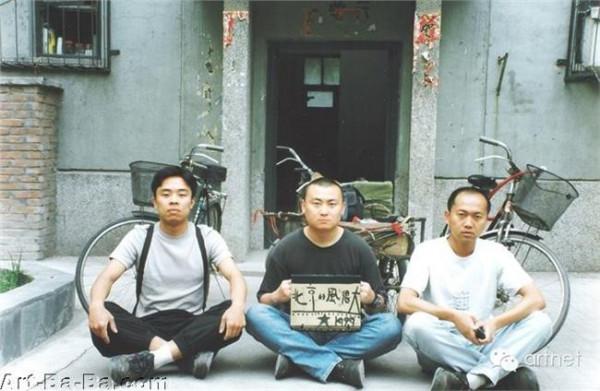

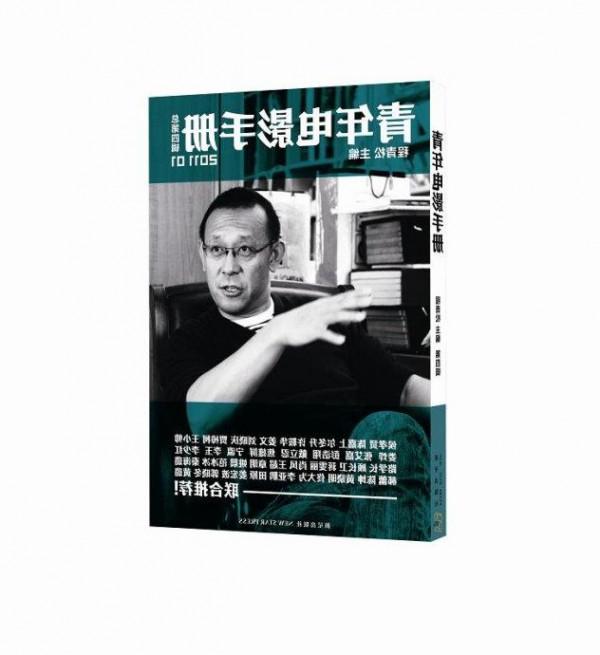

贾樟柯:这部伟大的电影,让我想起山西过油肉

1997年,贾樟柯完成了自己的处女作《小武》,他违背了长达数十年的电影与现实泾渭分明的传统。中国电影的历史植根于由古典戏剧与文学所建立的类型之中,比如,武侠与奇幻。只有在电影被视作政治工具的文化大革命时期,电影产业对策略技巧的依赖才得到了重视。

《小武》

贾樟柯对小偷小摸、小镇弊病以及经济衰退的描写逼真而具新意,这也将他推上了风口浪尖,政府还禁映了他早期的作品。然而,二十年之后,他已然成为中国首屈一指的艺术电影作者导演,在至少两代导演中都具有国际影响力,这些导演都将自己的镜头对准时下某些最为紧急的社会议题。

在其新片《江湖儿女》即将于美国上映之际,贾樟柯来到标准收藏,并与我们分享了他对自己最喜爱的电影——维托里奥·德·西卡的《偷自行车的人》——以及片中某个场景的反思,这一场景让他看到了电影的力量是如何捕捉巨变之中的日常的苦与乐。

下文节选自采访。

我第一次看《偷自行车的人》是在七十年代末,当时的我十来岁。文化大革命刚刚结束,政府找来许多文革前的老电影,公开放映。我住在汾阳,附近有三家影院,我母亲在其中一间工作,所以那里的工作人员会允许我进场。

我看的电影中便有《偷自行车的人》,给我留下了很深的印象。这部电影展现了战后的意大利,这与在世界另一端的我们的生活很相似。即使外国人的鼻子比我们更大,这部电影看起来也像是在我的家乡拍的。我对那种贫穷的生活很熟悉;有关这一点,不需要再解释什么了。

《偷自行车的人》

多年以后,我在大学期间再次看了这部电影,那是在我们学习电影理论和世界电影史的课上。我们主要是将《偷自行车的人》看作是左翼社会批评的模范。

但我完全惊艳于它那非凡的视觉效果。那时候,我甚至在笔记本上写下德·西卡是怎样运用天气变化以及日夜交替来作为某种组织原则的,以此让观众在触觉上能与角色一同置身于那样的环境。

导演如果将自己放在上帝的位置,那么电影非常容易成为极具力量、带有强制性的媒介。但在《偷自行车的人》里,你完全没有受到控制的感觉。相反的是,你会觉得自己参与了这次旅程。

德·西卡的电影让我重新理解了电影与现实之间的关系。为了明白这一点,我们得回溯过去,看那时候电影对中国人意味着什么。在中国,戏剧改编至电影的传统根深蒂固——中国的第一部电影《定军山》(1905)便是一例。

从一开始,我们接受的教育就告诉我们每一部电影都要有很强的戏剧元素,并且银幕上的世界是完全与现实割离开的。但到我二十世纪九十年代开始学习电影的时候,中国电影人正在努力探索如何捕捉现实。

你会觉得这件事易如反掌,但实际上,对我们来说是一次很大的跳跃。那时候,我们只有商业电影,包括香港电影以及主旋律电影。意大利新现实主义启发了我们,让我们将镜头转向真正的人和事。我们借鉴了很多他们的方法——实景拍摄、启用非职业演员以及开放式结局——来构建真实感。

「父子共同体验生活最基本的快乐的时候,有些东西十分美好:吃到饱,好好地吃。」

那么多年过去了,我已经忘记了电影里的细节,却始终记得父子两人一同吃饭的那一幕。那是发生在他们寻找被偷的自行车无果、失望至极之后。父亲意识到自己的儿子非常伤心,就带他去吃东西。

这一幕刚开始的时候,我们看到他选了一家很不错的餐厅,里面顾客的身份背景与他们两人截然不同。这时候劳工阶级和上层阶级之间的对比立刻凸显了出来。一方面,你能感受到父亲渴望自己的儿子享受到生活最基本的快乐。你知道,如果他理智思考的话,是不会踏足这家餐厅的。这是出于爱。

但与此同时,这一幕也让人愤怒。为什么他们不能像其他顾客一样?为什么他们不能过上这样的生活?他们溜进了另一个被他们的经济状况所隐藏起来的世界。

当他们点完餐之后,电影用交叉剪辑展现了邻桌的小男孩,他衣着不俗,在与主人公父子相隔离开的环境中怡然自得。但你能看到,在来自劳工阶级的小男孩吃着芝士的时候,食物的快乐让他暂时忘记了自己的困境。这个部分甜蜜,却又叛逆。

在我的电影《江湖儿女》里也有相似的力量。那一幕中,女主人公与《偷自行车的人》里的父子一样,闯入了一家华美的餐厅。她身无分文,利用男人沾花惹草的特点来欺诈他们。

但是,《偷自行车的人》吸引我的不仅仅是其中的阶级评论。我还特别喜欢德·西卡调度演员的方式。

那一幕中,小男孩没有说什么,但从他的表情里可以看到他脑袋里在想什么,甚至是他的潜意识——他的兴奋与不安,以及一个成长得太快的孩子所拥有的早熟。他与邻桌的富家男孩儿的眼神交流也很复杂。

德·西卡如此完美地控制了这个封闭空间,让它感觉比实际情况更加开放。你会环视很多不同的人——有这对父子,也有邻桌顾客,还有服务员以及站在背后表演的乐队。这与今天的电影完全不同,今天的电影倾向于将我们的注意力全部吸引到主演身上,让我们忽略他们周遭的环境。

该片中非职业演员使用身体语言的方式,以及他们自己找到状态的方式对我启发很大。他们不像是跌进穷苦世界的游客;他们是那一场景统一协调、自然而然的一部分。

虽然德·西卡对中国电影的影响实际上要回溯到第四代导演身上,如谢飞和吴天明,但这种表演以及实景拍摄的方法对二十世纪九十年代的中国导演也很有启发。

那时候大多数的场景都离现实很遥远,而且布景也是人工布景。新现实主义向我们展示了非职业演员是如何将生活的痕迹带入电影,并在创造特定的现实质感的时候成为核心要素。

因为一些童年记忆,这一幕对我的冲击尤为强烈。我还小的时候,我父亲是一名中学英语老师,他的工资很低。我们没有太多吃的,更别说吃得好了,有时候我们都吃不饱。

那时候中国是计划经济,我们所有食物都有限额。就连饺子这种寻常食物也并不常有——只有过年和中秋的时候才能吃上。当然,大家体质不同,所以有些人挺得过去,而有些人则常常挨饿。

但是每年过节的时候,我父亲会带我去当地寺庙吃我最爱的菜——过油肉。这是一道用猪肉做的山西特色菜。

过油肉

我至今还记得;这是我吃过最好吃的菜。每当我看到《偷自行车的人》里的那一幕的时候,我就会想起这道菜。父子共同体验生活最基本的快乐的时候,有些东西十分美好:吃到饱,好好地吃。

即使你永远不希望有人遭遇战争与困苦的悲剧,但它们所造成的稀缺教会你许多有关人类处境的知识。这一幕可能只有那些曾经经历过这些处境的人才写得出来。