赵汀阳脚踏实地 科幻:仰望星空 脚踏实地

哈佛大学东亚系教授王德威今年在北大举行两场讲座,其中一场的题目为“从鲁迅到刘慈欣”。现代文学的叙述以巨擘鲁迅开头,而“到”字后面的当代作家却一直在变动当中。刘慈欣一直被誉为中国科幻的领军人物,他的部分作品曾被打上“政治哲学”的标签,这样的题目无疑暗示了科幻文学地位的提升,也强调了中国现当代文学延续不绝的历史感和现实感。

去年科幻界发生了很多有影响力的事情,但是科幻迷并没有迎来“科幻之春”。无论是“新世纪十年文学——现状与未来”国际研讨会上科幻作家韩松和飞氘的发言,还是纯文学刊物《上海文学》刊登了飞氘在会上的发言稿,知道的人也仅限于科幻圈子。

即使刘慈欣一直广受好评的“三体”系列全部出版,与清末的理想小说遥相呼应、充满了政治想象的《三体Ш》也高调发布,但他的影响力辐射范围还是极为有限。如果我们不带有如此强烈的感情看待这过去的一年,就会看到:“三体”系列的销量是40万,这样的销量远远不及一本畅销书的零头;科幻依然是一个规模较小的圈子,在这个圈子里,大多数是充满想象力但对现实并不了解的学生;那些对科幻不熟悉也不感兴趣的人们,仍然坚持着对科幻的偏见。

经过调查和统计,笔者发现,在科幻圈子之外的人,95%以上认为科幻代表了虚幻和不切实际,故事都是随意“编的”,“太假了”,看过几个故事就觉得“重复”。也许我们对科幻抱有太大的希望,以致把心血都注于那些最光辉明亮的表面,实际上,科幻越来越像是自娱自乐,得不到大多数读者的认可。

而那些对科幻“虚假”、“重复”的控诉在告诉我们,科幻文学缺乏现实的力度,从而也就丧失了思想的深度,这才是它在读者面前步步失守、节节败退的最根本原因。

古希腊诗人赫西俄德一生只有两部著作,一部是《神谱》,一部是《劳作与时日》。如果说前者是基于想象的经典,那么后者却是立足土地的诗篇。赫西俄德再没有留下任何作品,想必是感觉到于幻想、于现实,自己已经足够平衡。

先贤将幻想与现实并重的传统,在当下并没有失去意义。刘慈欣在《三体》后记中写道:“科幻与其他幻想文学的区别就在于它与真实还牵着一根细线,这就使它成为现代神话而不是童话。所以我一直认为,好看的科幻小说应该是把最空灵、最疯狂的想象写得像新闻报道一般真实。”

就像海因莱茵对科幻的简单定义:它是对未来可能发生事情的现实预测,(它既)基于有关现实世界历史与当下的完备知识,(也)基于对自然和科学体系的深入理解。在这里,我们发现“现实”才是理解科幻的关键词。但是科幻文学并不是报告文学,它与现实的关系应该是“对话”,而不是对其进行忠实的描摹。科幻文学与现实的对话,则体现为它与文化、历史、社会、读者等诸多领域的全方位“交往”,而不是仅仅在科幻的小圈子里自我满足。

缺乏现实感使科幻文学

成了“逃避文学”

支撑着热爱科幻的人“科幻之春”信念的基石,是那些得到广泛承认的科幻作家,比如刘慈欣、韩松、王晋康等等。这些人的作品比起新时期的主流文学作品,探索了现实与未来的更多可能领域。但是很多科幻写作者,把逃避现实作为写作的要旨,有些作品不仅不能激起读者的兴趣,而且还有幼稚化的嫌疑,更重要的是,它们充满了暧昧与躲闪的态度,缺乏与现实对话的能力,从而也就丧失了幻想的根基。

顶着“科幻”头衔的作品,在图书市场上并不少见,由于充斥着速成与模式化的符号,它们的现实感缺失也显而易见。正如张光芒所说:文学与生活的关系要么过于传奇化,要么过于表面化,要么过于私人化,要么过于趣味化。

笔者认为,科幻文学现实感的缺失可以分为两种,一种是时空感的缺失,一种是主体的颠覆。

时空感的缺失又分为“无时代”与“多时代”两种特征。在“无时代”的科幻作品中,作者常常把时代与背景最大程度地淡化,集中笔墨来抒写个人的遭遇与情绪。这样的用意似乎表明,这一类的事情在任何年代都可以发生,以为突出了人性的“永恒”。

实际上,人性并不是一个空洞的概念,个人的遭遇与经历,并不能用“人性”这样大而化之的概念完全笼罩,如果不解释个人所处的时空网络与节点,那么就很难解释这个独一无二的个人,为什么遇到某件事情,会做出如此的选择。

“多时代”的科幻作品,常被贴上“穿越”或者“时空旅行”的标签,主人公会因为某种机缘或某样机器回到过去、去往未来。这样的题材已经有泛滥之嫌,而且大部分作品对每一个到达的时代并无真正意义上的了解,往往是提起汉代必出一伙匈奴,提起唐代必满眼的丰腴女子,提到未来也不脱科幻经典大杂烩的形迹——机器统治了世界、人类开拓外星殖民地、遥远星系的“星球大战”等等。

这种对历史与未来的刻板描摹和似是而非的臆测,虽然写了无数的时代,实际也相当于没有写任何时代,从某种程度上讲,它们和“无时代”的作品,也就没有什么本质上的区别。

“这是一种逃避”,科幻文学研究者吴岩说,“现实的困扰给主人公造成的障碍,需要主人公去克服、去挑战,去发展起自己的独特的行为方式,然后重新掌控现实。而一些科幻作家将主人公遇到的困难转移到另一个全新空间,这样就彻底逃避了造成个体困境的当代现实。

而新环境往往是被简化的世界,在这样的世界中,抗争来得更加容易。”这样一来,科幻文学就变成了逃避文学,而逃避并不是科幻文学的题中之义。洛文塔尔在《文学与社会》中谈到,今天流行的文学的缺点,一部分就在于它们想用与当代人的心理学相类似的简化方式来解释文学形象(捎带解释创造他们的整个社会状况)。

但像包法利夫人、安娜·卡列尼娜这样的女性却不能仅仅去类推解释。今天就无法体验到她们的难题,因为产生其矛盾的外界氛围已经不在了。所以他强调,创造她们的时代的社会信息和她们自身所标志的社会特征,正是理解艺术作品的意义和功能的背景资料。

主体的颠覆意味着作品的主人公不再是“当下的人”,而是“未来人”、机器人、程序、外星生物等等。颠覆的主体暗示了历史的断裂,也常常是作者对某种设想的自身态度游移不定和能力的欠缺。梁启超的《新中国未来记》,虽然是他寻求个人思想源流与晚清复杂现实相冲突的解决方案,但他并没有推导出一个各方面都能兼顾的“新中国”的完美构想,留下了一个未完成的结局。

而当代的大部分作品将主人公作了“非人”或“非现在人”的处理之后,表现出的仅仅是现代社会的通病——忧郁、颓废、无助等情绪,他们不再具有“启蒙”与“救亡”的使命感和责任心,不再关注脚下已经位移的土地和头顶瞬息万变的天空,也就不再关注自己所处的社会现实,转而向一个孤独的、封闭的内心靠近。

而一味的情绪体验和表达,又由于流于表面而失去了打动人心的真实力量。

经典的科幻作品,几乎都做到了科学、幻想、现实的完美结合。T800在沉入熔炉之前竖起拇指,鼓励人类未来的领导者坚持斗争,他在学习人性的过程中,学会了人类的伟大品质:勇敢和爱;E.T的出现,引起了警方的兴趣,警察们紧追不舍,埃利奥特带着它一路狂奔,它让小小的自行车腾空而起,小男孩和蒙着毯子显得怪模怪样的E.

T的友谊,在月光下散发着纯粹的光芒;2019年,阴森的城市像个巨大的垃圾场,天空永远下着连绵的雨,专门追杀复制人的银翼杀手迪克,此刻摆弄着火柴玩偶,他忽然觉得,自己和那些复制人没有什么区别。

相比之下,当下我们的不少科幻作品则失之单调直白,既不能彻底逃避,亦不能融入现实,而彻底逃避,本来就是一个谎言。

没有了时代与地域的轮廓,也没有了“人”的面目和“非人”的独特情怀,这样的科幻作品在失落了与现实对话能力的同时,也隐隐折射出当代文学的病症。张光芒在《当代文学正在失去反映现实的能力》一文中说道,历史就是过去的现实,现实就是历史的延续,当历史或现实的真实比小说更精彩,当现实的痛苦比小说中的更痛苦或者当现实的幸福比小说中的更幸福,当人们普遍地感到生活比文学有更高更复杂的真善美,生活也比文学有着更龌龊更令人发疯的假恶丑,这个时候文学就必然地显示出它极其低能的反映力量和颓败相。

这样的分析给我们留下了一个深刻的问题:是什么原因导致了这种现象的发生?

科幻作者:缺乏挖掘真相

与表现复杂性的能力

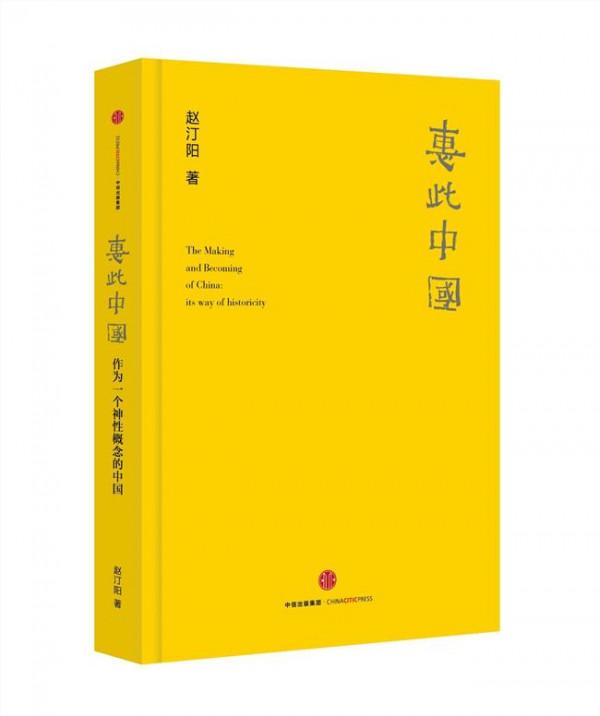

学者赵汀阳认为,后现代态度是现代对自身悖论态度的自我表述。“现代社会的现实的各个部分都是合理的。”赵汀阳解释说,“这意味着,社会的各个部分按照其逻辑或设想都是合理的,但是组合到一起就是荒谬的,而由于每个部分都是合理的,所以尽管我们不满,却又好像没有什么东西可以抱怨。

”当现实本身成为一出荒诞剧,也就表明生活在其中的人们更加难以把握它,既然现实本身已经不够合理,那么想象另外的“现实”也就缺少了可借鉴的正反模板。同时,科幻文学在这样的时代里,面临着被解构掉的危险,而被“解构”并不代表被破坏和否定,而是它的意义和中心受到削弱和冲击。

上世纪90年代以来,国内有一种流行的说法:文学边缘化,文学退出公众社会生活空间,失去回应现实问题的能力,主要是80年代后期“纯文学”思潮影响的缘故。笔者认为这个原因有一部分成立。“纯文学”的主张、思潮确实在一定程度上影响了作者们的创作理路,纯文学坚持文学写作与社会问题保持一定距离,强调语言、形式的重要性,它的极致是一种弱化情节的语言实验。

但是这个思潮本身的力量是很有限的。洪子诚指出,80年代提出的所谓“纯文学”,或者“回到文学自身”,指的不仅仅是强调语言、叙述、形式的重要性这一方面。

“依我的感受,当年这一思潮的复杂面向,在当今的反思中是被大大简化了。”当然,很多中年科幻作家正是在“纯文学”的思潮之中成长起来的,避讳“现实”可能不仅仅是他们的信念,也可能是一种风波后的策略。

但是与现实充分对话的优秀科幻作品并不是没有。这就出现第三个原因,是部分科幻写作者出现了问题,他们缺乏展现社会全貌与生活整体性的能力,缺乏挖掘真相与反映现实复杂性的能力,缺乏描摹文化状况与人性状态的能力。

韩少功在《当代文学病得不轻》中谈到,“眼下,很多作家的问题也许并不在于他们的中产阶级化——他们在一个平和发展的社会里迟早是要这样化掉的吧?问题在于:他们的感觉辐度可能在迅速收窄,甚至成了一种自恋,成天照着镜子”。

韩少功还表示,如果作者们既没有“读万卷书”的文化资源,又没有“行万里路”的经验资源,那么文学的前景实在堪忧。由于很多不具备科幻写作能力的人看到科幻图书的市场潜力,而且想当然地认为这一行的门槛比较低,可以胡编乱造免于指责,所以直接导致了科幻作品整体水准的下滑,对现实的隐喻与冲击力度也被忽视掉了。

科幻文学是严肃的艺术品

不是娱乐化的调味剂

洛文塔尔认为现实与幻想不可分割,“我们应该洞察到,对于现代读者来说,一方面必须学会适应与顺从体制的要求,另一方面又怀有对更加幸福的生活的白日梦,尽管这种幸福生活无法得到或毫无历史可能,而现代读者就游离在现实和幻想这两者之间”。

获得过9次“银河奖”的科幻作家王晋康说,“科幻作品的文学性、其所承载的人文内涵、对现实的关注等,特别是作为科学幻想这一类型,往往更宜于表达作者的人文思考”。相比之下,科幻文学确实有着比主流文学更大的空间去真实地、深刻地、独具匠心地与现实对话。

“科技元素是现代社会中最核心的要素之一,也是现代性最重要的组成部分。”吴岩说,“把包含着科技成分的现代社会当成一架巨大的机器,科幻作家就是这些机器周围卑微的工人。”他的意思是,机器与工人的对立、统一象征着现代社会与科幻作家的矛盾关系,这是有关科幻文学的一个元寓言。而科幻作家本身,不光可以进行文学想象,实际也正在创造着人类的现实。

所以,科幻文学有理由得到广泛的关注,虽然它现在远未产生它应有的影响。

这也就对科幻创作者和研究者提出了要求,要从每一个细节做起,而不是空守着希望和期待。韦伯在谈到《旧约以赛亚书》的破晓之歌时说:“从伊顿的赛尔山那里有人长声问道:警卫,黑夜还有多长?警卫回答说,早晨快到了,但现在还是黑夜。

”韦伯说,“他们已经问了两千多年,也坚持地等了两千多年;他们令人动容的命运,我们十分清楚,所以我们要从中吸取教训,这就是说,渴望与等待是没有用处的,我们应该去做自己的工作,要能对得起‘当日的要求’。”

无论是科幻作者还是研究者,首先要有广阔的理论视野,广博的胸怀,以及敏锐的眼光;其次要有“读万卷书、行万里路”的资源;最后,要有“见贤思齐”的态度。

科幻作家韩松认为,科幻能超越鲁迅的民族劣根性批判,尝试进一步探讨在技术文明背景下中国人日益进化着的诡诈、卑鄙和阴暗,一种以信息化、法治化和富裕化为特征的新愚昧。他在《为科幻而活着——参加“新世纪十年文学”国际研讨会》中呼吁:科幻应该与中国社会、中国文化发生更广泛和密集的交互式影响,同时也是为它自身发掘出更大的价值,无论是精神维度、创作平台还是市场份额。关键是要有好作品。

近两年的作品,比如飞氘的《一览众山小》、长铗的《昔日玫瑰》、何夕的《人生不相见》、迟卉的《伪人算法》、夏笳的《百鬼夜行街》等等,都可以说是科幻与现实互博互渗的佳作。

如果说科幻文学一直以来都在仰望茫茫宇宙与浩瀚星空,那么它更应该稳稳地站在大地上,否则,视线只会偏移到虚空之处。科幻文学的志向在于成为严肃的艺术品,而不是娱乐化的调味剂。