刘树勇名言 刘树勇:纪实摄影语言的理性延伸

三、基于现实焦虑与寻求突围策略的中国纪实摄影实践

但是,真正值得注意的是,在中国近三十年来的摄影实践和学术描述当中,“纪实摄影” 这一原本语焉不详的概念却迅速变异成为对一种新的独立的影像形态的学术描述,变成了一个具有特定指涉意义的概念。

不仅如此,自上个世纪九十年代初期开始一直到本世纪初,“纪实摄影”也迅速成为中国摄影从业人员和业余摄影爱好者最重要、也最为引人注目的影像实践,并且逐渐建立和完善起自己一整套的语言系统和操作方法。这一点,恐怕是许多西方纪实摄影家和研究纪实摄影的学者们始料不及的。

究其原因,我想这和当初马克思主义引入中国本土,逐渐衍化成为毛泽东思想,却仍要来标榜是马克思主义有异曲同工之妙。而执意要拿来“纪实摄影”这样一个现成概念说事儿的初始原因,则是因为彼时我们的摄影业界有着自己的现实焦虑和迫切需要。

在上个世纪七十年代末期之前,中国的摄影师主要是在新闻媒体工作,或者是作为军队、机关、厂矿企业的宣传干事。他们的主要职能和日常化的工作,就是作为一个政治宣传人员,通过影像的营造来为一个政治利益集团歌功颂德,服务于这个集团高度意识形态化的各种诉求。

所以,从新中国成立到上个世纪七十年代末之前的中国摄影史,基本上可以看作是一部摄影为权力集团的政治宣传恪尽职守尽忠尽力的奴化功能史。

但是,到了八十年代初,政治禁锢稍有松动,国门渐渐打开之后,摄影从业人员,特别是从事新闻摄影的记者的眼界一下子变得开阔了,可资参照的价值系统越来越多了,他们忽然发现,此前他们的摄影实践完全丧失了摄影的固有属性,作为一个服务于媒体多年的从事一党政治宣传的摄影师,他们也丧失了作为一个现实观察者和历史见证者的基本立场。

从这个认识出发,他们开始检讨自己此前的摄影实践,并且认为以前的那些新闻摄影图像其实只是“宣传摄影”,基本上毫无正面化的意义与价值可言。

他们面临的一个重要转变,就是要回到摄影师作为一个人格独立的社会观察者的立场,恢复新闻摄影应有的尊严,借助影像的力量,自由地表达和干预社会,进而影响世道人心。

他们入手要做的第一个工作,就是要去拍摄那些一直为此前的中国新闻摄影所回避的社会现实,向世人揭示那些在一党政治意识形态宣传视野之外的中国社会问题——也就是那些当时被称作“社会主义阴暗面”的东西。因此,他们的摄影实践一开始就定位在“问题摄影”这样一个方向上,具有明确的抗逆现实政治和反叛主流意识形态的姿态。

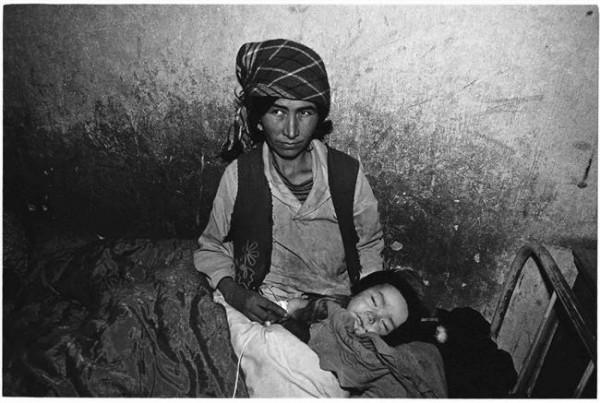

很快,那些从未出现在新中国主流媒体上的深层的社会现实,特别是有关那些边缘人群和弱势群体的生存现状,开始出现在一些摄影师的照片当中。从上个世纪八十年代后期开始,特别是进入九十年代之后,精神病院、乡村天主教、火葬场、矿工、流浪的孩子、乞丐、进京上访者、失学儿童、孤独的老人,等等,等等,这些在此前的政治宣传当中被明确地视为“社会主义阴暗面”的社会现实和人群,成为了众多摄影师通过影像语言着力要去表达的对象。

他们朴素地认为,只有这样的影像关注,才是一个真正的有社会良知的摄影师应当去做的事情,才能彻底摆脱政治宣传式的摄影给公众带来的虚假想象。也只有这样真实有力的影像,才真正具有社会批判的意义和价值,才有可能恢复摄影应有的尊严。

此时有两个方面的背景和信息,为这样的影像实践提供了非常重要的可资参照和借鉴的理论资源与文本资源。一个是八十年代中期由《光明日报》发起的关于“人道主义”的大讨论。尽管这个讨论更多的是落在了“人道主义”是社会主义的还是资本主义的这样简单化的争论上,而且最后也被强行中止了,但是,这个讨论显示出我们在价值选择上的另外一种可能性,从价值体系上,为当时的摄影师们转而关注社会现实问题和表现边缘人群及弱势群体的生存现状提供了非常重要的理论资源,那就是一个被中国摄影师后来使用频率极高的概念“人道主义关怀”。

经由这样一场讨论,他们理解的“人道主义”成为一个超越政党利益,甚至超越国家和文化形态差异的、人类共同而基本的价值准则。

唾弃以前那种政治宣传式的摄影姿态,关注那些被遮蔽的中国的社会现实和社会问题,关注那些弱势群体和边缘人群的生存现实,不断地通过影像语言对现实中国进行质疑发问,进而通过这样的努力影响和改善这种状况,才是基于人道主义立场的影像实践,才能使我们的摄影变得真正有价值有意义!

另一方面,1955年由荷兰人发起并产生重要影响的世界新闻摄影比赛——简称荷赛(WPP)此时已经被介绍进来。荷赛的评判准则推崇的那些与我们此前宣传式的新闻摄影完全不同趋向的影像,比如那些关于灾难、饥荒、战争、死亡、贫穷等等令人触目惊心的影像,频繁地成为一个世界级摄影赛事中的获奖作品,这个事实本身就构成了中国摄影师心目中一个确立影像意义的重要指标。

这种影像标准让中国的新闻摄影记者在感觉上找到了自己不再作为政治意识形态宣传工具的理由,找到了他们从事一种真实揭示社会现实的新的摄影实践的基本出发点。

但是,在上个世纪八十年代末九十年代初期,这样的影像实践还是被称作“为社会主义抹黑”!关于灾难的新闻影像直到1987年大兴安岭大火时才得以出现在公共媒体上,而且发表时仍然受到相关大的限制。

因此,这些被摄影师们认为体现了人道主义情怀的、真正有价值有意义的关于弱势群体边缘人群生存现状的影像,此时依然不能取代那些政治宣传性的摄影,正常化地出现在当时数量还非常有限的公共媒体上。

另一方面,此时的中国摄影师基本上还集中在党报体制之内,依然做着与此前同样虚伪无聊的宣传摄影的工作,自由摄影师尚未形成一个有影响力的人群。如果说当初他们的努力目标是让摄影重新找到自己的尊严,让中国的摄影师成为一个人格独立的社会观察者,彻底改变中国新闻摄影作为政治意识形态宣传附庸的奴性地位的话,那么,这个目标并没有真正实现。

而且经过十几年的努力,他们也意识到,在中国,这个目标在相当长的一个时间内也不可能实现。他们必须另辟蹊径,为自己在宣传摄影之外拍摄的那些他们认为真正代表他们立场的、有价值有意义的影像找到一种存在的合法性。

于是,“纪实摄影”(Documentary Photography)这个概念进入了他们的视野。“纪实摄影”其实在上个世纪80年代初期就已经通过一些学者和媒体编辑如王惠敏、肖绪珊、林少忠、黄少华、谢汉俊等翻译介绍到中国大陆。

到了八十年代末,很多摄影师便开始借用纪实摄影这个概念,为自己那些关注社会问题、关注边缘人群和弱势群体的影像找到了一个合法化的界定和解释。这个界定当然不是学理意义上的。

如前所说,“纪实摄影” (Documentary Photography)的本意不过泛指那些真实地呈现了现实事物存在状态的摄影,并不特指那些专门揭示“社会主义阴暗面”的带有明显社会批判意识的摄影。

但是,这个“纪实摄影”的概念在上个世纪八十年代末被中国的摄影师们很好的利用和放大了。通过一个看似简单的文字转换游戏,“纪实摄影”在中国摇身一变,成了一种崭新的摄影类别的概念,成了一种貌似具有学术合法地位的“问题摄影”!

它不依附于任何权力集团,它就是要进行独立的社会观察与真实的影像表达。这样一来,就把那些主流化的政治意识形态宣传式的中国新闻摄影,与那些不可能进入主流媒体的,以关注当前社会问题、关注边缘人群和弱势群体生存状况的影像截然分开了。自然地,被称作从事“纪实摄影”实践的摄影师阵营,与那些从事党报政治宣传的新闻摄影记者的阵营也就明确地分开了。

这种有趣的概念游戏其实不独摄影界如此,在上个世纪八十年代那样一个报禁党禁仍然相当森严的特殊时期,文学界也出现了“报告文学”这样在其它国家闻所未闻的文体。“报告文学”与“纪实摄影”在中国产生的背景、时间与成因基本相同,而且其实践方式与功能也非常相似。

你能简单地说“报告文学”是新闻吗?尽管它直入现实的背后,与那些西方国家的深度新闻报道相比毫不逊色,但你没法抓它的把柄,因为它大量使用了小说家笔法,据说算是“文学”范畴中的文体之一种。

你说它是文学作品,可它又直入现场,有名有姓有实有据,哪里是文学家的想象与敷衍所为?说到底,它同样是一种在中国企图突破新闻言论禁忌的一种巧妙而有效的策略,与“纪实摄影”在中国的出现与大规模实践有异曲同工之妙。

“纪实摄影”这个被改头换面的概念在中国一旦获得了它的合法性,它就成了一个有力的借口和方向,中国的摄影师们由此开始合法化地、大规模地展开了所谓纪实摄影的实验。我们看到,从上个世纪八十年代末开始,一直到九十年代后期,是中国纪实摄影最重要的一个发展时期,而且最重要的纪实摄影实践,基本上都是有关精神病院、上访者、矿工、乞丐、流浪的孩子和艺人、残疾人、麻疯病人、乡村天主教徒、进城打工的民工、东南沿海新兴城市中的妓女、同性恋者、老人院中风烛残年的老人、临终关怀医院中奄奄待毙的病人、少数民族地区的穷人、聚居于城市边缘的盲流艺术家,等等边缘社会现实的内容。

尽管这些影像作品在国内还没有获得公开展示和自由出版的机会,但却很快受到境外策展人、出版人的青睐。

欧美各国驻华使馆主管文化方面的官员成为这部分影像及摄影家在国外的重要推介人和庇护者。所谓的墙里开花墙外香,这些中国本土特有的纪实摄影__问题摄影家,很快成为世界各地摄影展览和出版人眼里的宠儿。这一点,与中国的诗歌界、美术界、音乐界在上个世纪八、九十年代的发展状态非常相似。

至此,中国的纪实摄影成功地从一党政治意识形态辖制的新闻摄影阵营当中突围出来,并且衍变和发展成为一种迥异于西方纪实摄影的具体而独特的影像形态。它并未真正突破西方学者关于纪实摄影的理论描述,但却巧妙而有效地利用了这样一个界限不清的简单概念,利用了它那种实证主义的品质与性格,并且赋予了它更为重要的现实功能。

从这个意义上说,中国的纪实摄影实践极大地拓展了西方纪实摄影的可能性,为此后的中国摄影发展奠定了一个良好的基础。