陈章良:领跑中国生物工程产业时代

1991年10月28日上午,国际上享有盛名的“贾乌德·侯赛因青年科学家奖” 颁奖仪式在巴黎联合国教科文组织总部第七大厅隆重举行。

9时整,颁奖仪式正式开始,联合国教科文组织总干事马约尔博士将金光闪闪的奖杯和红彤彤的证书送到获奖者的手上,全场100多个国家驻联合国的大使和出席会议的世界各国科学家立即爆发了热烈的掌声;当马约尔博士握住年轻的获奖者的手时,禁不住脱口说道:“中国人能获得这个奖,真是没有想到啊!

”年轻的获奖者却十分自信而又很有礼貌地回答说:“谢谢马约尔先生。不过,中国人为什么不能获得这个奖呢?”说完,他将奖杯高高举起,向评委和大会频频致谢;而后,将自己一副瘦削的脸颊紧紧贴在了奖杯上。

于是,在那个虽是世人仰望而多年来却一直被西方人所垄断的奖杯上,第一次留下了一个亚洲人、确切地说是一个中国人温乎乎的体温和滚烫烫的泪痕。这位为中国、为亚洲第一次争得如此崇高荣誉的年轻人,就是今天的中国农业大学校长、著名青年生物科学家陈章良。

大学校长们

●贫穷是最好的大学

陈章良生命的小船起始于福建省福清县一个紧傍着大海的小渔村。“祖祖辈辈都在海里,捕鱼啊,种田啊,家里特别穷,都吃不饱肚子。我小时候常常和弟弟去海里捞点鱼儿卖掉补贴家用,才六七岁,后来才知道鱼卖给了我的小学老师。

到了9岁的时候,村里人都说我,太大了,还不读书,太不像话。这才开始读一年级,没读过幼儿园。”这时的陈章良,其实并不叫陈章良,而是叫陈章粮,这是一向缺粮少吃的父亲在“三年困难时期”特意为他起下的名字,为的是老天保佑儿子长大后能有饭吃。可上学后,教师不喜欢“章粮”这个名字,说太俗气,不让叫,硬要他改名叫陈章良。

“1977年,我所在的乡中学有100多人参加了高考,但最终却没有一个人考上大学。我是那所中学里边第一个考上大学的。1978年7月的时候,我们100多人坐着大卡车,到很远的地方去参加高考,本来应该考3天,因为我们没有学过英语,就没有参加英语这门课的考试,考了两天半,大家跳上卡车都跑回家去了。

” 陈章良现在还记得当时被卡车摇摇晃晃地拉到县城参加高考的情景,在考试期间他几乎没有好好睡过一次觉,他把自己一生的希望全都寄托在了这次考试上:“回到家的时候,我父母正在收稻谷、打谷子,考完后觉得特别累,进家以后我妈妈说,你吃饭了吗?我说,还没吃。

我妈妈又说,饭菜在锅里热着,赶快吃,吃完下田帮你爸爸割稻子去。

我狼吞虎咽地吞了一些饭团便飞跑着下地去了……那几句话,那情景,我总是忘不了。我父母不识字,他们不太懂考试的事情,另外觉得我们是农村的小孩,考上大学几乎就没什么可能。”

考试成绩公布后,陈章良在全乡100多个考生中成了惟一的中榜者——他终于考上了海南岛华南热带作物学院栽培系。方圆全乡就出了这么一个“天之骄子”,在当时当地的轰动不亚于“卫星上天”的感觉。

事实上那个时候的窘况实在不可思议:陈章良一边读书一边还得劳动;寒暑假得下海摸鱼捉虾卖几个钱作学费和买灯油;晚上便在煤油灯下苦读。就是在考大学之前,他还在田间劳动。回到家,母亲问:活做完了?陈章良答:做完了。母亲说:饭菜在锅里热着,快点吃饭去考试。考完回来,还是吃完饭下田劳动。

刚进校门时,别的同学都会英语,而他连英文的26个字母都认不全;别的同学学外语都有录音机,他却连个小小的收音机都买不起。“由于穷,家里不可能给我一分钱,我就靠学校每月发给的19元助学金和假期打工赚钱度日。学校的饭菜不够吃,木薯和地瓜便成了我大学的主要食物。”

有一天,他从一本英国的《自然》杂志上读到了几篇由美国华盛顿大学教授、美国科学院院士玛丽·查尔顿写的有关植物基因工程技术的文章,非常兴奋,便给玛丽·查尔顿教授写了一封信,在信中表达了他对这个领域的强烈兴趣和献身于这个领域的决心,并希望能到她的实验室去攻读博士学位。

“玛丽·查尔顿教授很快给我回了信,随后还派了一位华裔教授到我所在的学校对我进行面试。”陈章良至今认为自己很幸运,无意中抓到了一个好机会。这位华裔教授与陈章良接触后,对他在那样艰苦的学习条件下竟能获得如此丰富的知识感到十分惊讶,特别是陈章良奋发向上、追求科学的精神以及他那敏捷的思维和少见的才气,让这位华裔教授十分欣赏。

这位华裔教授回去后,把陈章良向美国华盛顿大学作了郑重的推荐,并建议录取这位年轻的中国人。

“如果我没考上大学呢,那就绝对没有今天了,所以,我特别感谢小平同志的改革开放,因为那时恢复了高考,如果没有高考,现在我也许……”陈章良也庆幸国门打开了,自己可以出国留学。1983年,即陈章良大学毕业的第二年,他以优异的成绩考取了美国华盛顿大学生物和医学部的研究生。

陈章良院士

●不输的是中国人的志气

“第一次坐飞机,特别开心。一到美国下飞机,我就傻眼了,好多不同的人种。刚好自己能说英文,就说我要去华盛顿大学。”大字不识的陈章良的父母,怎么都不会想到自己的孩子能够考上大学,更不会想到的是陈章良从华南热带作物学院毕业后,能够成为我国第一批公派留学人员,前往美国进行深造。

“在美国读书,总希望自己别丢脸,好不容易有机会能够出国,一定要好好读书,做好实验,在学习上一定要做得比别人好。

起初,许多人觉得我们穷,是从一个贫穷国家来的人,也认为我们的专业基础差。但是,我们很聪明,很刻苦,这是他们不可否认的。以后他们改变了看法,对我们尊敬多了。后来,我开始带着美国的学生做实验,还记得他们做不好的时候挨我骂的情景。只要你水平比他高,美国人就服气。”

陈章良到美国不久,便了解到当时国际上生物学最新的领域是世界著名生物工程学家毕齐所从事的重组DNA技术,而毕齐教授又正是他仰慕已久的科学家。于是,他想方设法,终于跻身于毕齐教授门下,成为毕齐教授的得意弟子。

当时,陈章良在导师指导下选定的研究课题,美国加利福尼亚和洛杉矶的几所大学也在紧张地进行着。而且,他们的研究方法、路线甚至手段都大致相同。也就是说,他和其他几所大学的研究者们实际上是在同一条跑道上赛跑。陈章良清楚,“我只有甩开膀子,拼命奔跑,比别人动更多的脑子、下更大的功夫,才能在这场竞赛中最先跑到终点,夺得金牌。

”于是,几年时间里他每天只睡5个小时,几乎每天都要在实验室里工作12个小时以上,有时长达十五六个小时,甚至有时干脆就在实验室里躺上一会儿,然后再接着干。“我现在每天只睡5个小时的习惯,就是在那个时候养成的。”

1985年,还是华盛顿大学三年级研究生的陈章良终于率先“冲刺”,取得了两项重大研究成果:一是在世界上首次成功地利用植物基因工程新技术将大豆储藏蛋白的基因转移到烟草和矮牵牛上;二是在第一项成果的基础上成功地总结了这个基因的转化植株及其后代的遗传规律,并成功地作出了证明且提出了其表达的分子模式。

陈章良突出的科研成就,引起了国际学术界的重视。1986年和1987年,他连续应邀出席了代表当今世界生物学界最高水平的两届国际权威性会议——美国高登学术会议。为了表彰他的成就,华盛顿大学竟提前一年半为陈章良颁发了博士学位证书。

中国十大杰出青年联谊会成立,白春礼为会长,曹建明、陈章良、冯巩等10人当选为副会长。团中央书记处第一书记胡春华出席联谊会成立庆典,并为新当选的会长、副会长颁发了证书

宋平与中国农业大学校长陈章良

●博士滚烫的中国心

作为改革开放后第一批公派留学生,身处他乡异国的陈章良深知大洋另一边的祖国对自己的深切期望。“生活在国外,工作在国外,对自己祖国发生的大大小小的事情很关心。记得很清楚,当时我还是留学生学生会的一个负责人,如果国内发生了一件很糟糕的事情,比如水灾或地震,心里就很紧张,希望祖国不要再发生那么多的灾难。

毕竟,我的前途还在中国,我的根还在中国。”陈章良讲,如果《纽约时报》或别的报纸报道,中国经济发展了或中国哪一方面有了飞速的进步,心里就十分欣慰,就赶快剪下保存起来。

1987年1月,获得华盛顿大学生物及生物医学博士学位的陈章良,谢绝了美国几家公司和科研机构的高薪聘请,放弃国外优裕的生活,回到了深深眷恋的祖国,用自己已拥有的知识为祖国的强大添砖加瓦。“我们那个时候的留学生和今天的留学生还有点不太一样。

当时出国去的确只有一个念头:读完学位以后回国服务。我觉得,在美国的那段生活、那段工作、那段研究,给了我许多有益的经验,包括管理方面的。如今,好多管理方法,多多少少都受到在美工作期间所学到的那种管理方法的影响。

” 陈章良感慨,现在留学生回国都在谈条件,我回来时没有和校方谈条件,反正自己从小是穷孩子习惯了,也想不起什么条件,只是想为生我养我的祖国做些事情……

于是,北京大学突然爆出一个特大冷门:一位年仅26岁的年轻人,竟当上了北大副教授。 回国后,陈章良在北大主持了国家863计划中的多个研究项目,他与同事们一起,在北大建成了蛋白质工程及植物基因工程国家重点实验室。

实验室自筹建之日起,就以边建设边开展研究的方式高速高效地在植物基因工程方面,特别是在作物抗病基因工程方面开展了研究,为填补我国高科技空白、超国际水平做出了贡献。1991年11月,年仅30岁的北京大学教授陈章良在有140多个国家和地区的青年科学家参加的竞选中,以其卓著的植物基因工程技术和分子生物学领域的研究成果,力冠群雄,荣获联合国科教文组织颁发的被称为青年诺贝尔奖的“贾乌德·侯赛因青年科学家奖”。

从而成为该奖自1987年以来最年轻的单独一人获奖的青年学者,而前两届获奖者均为两人共享。

在巴黎,联合国给陈章良授奖的时候,100多个国家的大使都在场,颁奖以后获奖者有10分钟左右的讲话,主要是表示感谢。当时,他准备的是英文讲稿,快要上去领奖的时候,我国驻联合国大使才发现他的讲稿是英文,表示不行——你代表中国,你必须要用中文讲。

手中没有中文文稿的陈章良突然明白了,自己是代表祖国在这领奖,这个奖已经不再是科学家个人的了。“我走上台去很激动地领了奖,当时在场的很多国家的大使鼓掌表示祝贺,因为发展中国家能够得到这个奖已经算是不容易了。

我也特别高兴,领完奖以后我就拿着英文稿,但是读成了中文,觉得十分高兴和自豪。我相信所有的人都有同样的感觉,只要自己能够为国家做点事,换句话说,只要能够给家里做点事,你会感觉到家里人在为你而自豪。同样的道理,你只要走出国门,你为中国做了点事情,你会感到很高兴,立即觉得‘我是中国人’。”

●统帅民族生物产业国家队

陈章良教授一直从事生物技术及分子生物学研究,主要集中在基因的克隆上,他利用现代生物技术获得抗虫、抗病的转基因植物,研究卓有成就。在植物蛋白质工程和基因农业等课题研究上硕果累累的陈章良,是把生物高科技转化为现实生产力的先行者。

最令同行们羡慕的是他兼具科学家和成功的企业老板双重身份,他很喜欢被称为“老板”,因为自己一直致力于开创中国的生物工程产业。站在生物科学前沿的他,更懂得技术产业化对中国的意义。

中国生物产业“少帅”陈章良在任北京大学副校长、北京大学生命科学学院院长、深圳市北大高科技股份有限公司董事长期间曾感慨道,我做梦也没想到会当一个商人,去经营什么企业,因为在读书人的心目中,经商是弃本逐末呀。

“当初我们办公司的目的,真的非常SIMPLY。生物系是大系,但也是个穷系。穷得连教师都不安心,穷得难以置信。我刚回国时,面对几乎为零的研究基础,我得从头开始建立自己的实验室。

”他说,第一次向实验室搬东西的时候还不会骑北方的平板车,但他还是用平板车拉着大大的细菌培养箱勉强骑车上路了,把它们拉到实验室去。“当我歪歪斜斜地走过未名湖边的时候根本就不知道平板车该如何拐弯,当我死命要拐弯的时候,整个平板车马上就翘了起来,结果是整个平板车连同培养箱都滚到未名湖里去了……”

“中国的生物工程在理论研究上可与国际水平抗衡,早在五六十年代就有一些新技术已接近国际水平,但由于产业开发没跟上,数十年后的今天,不得不大量引进别人的东西。中国新崛起的生物技术目前在国际上是中等偏上,在亚洲则处于数一数二的领先位置,但中国的生物工程水平却不及日本的几十分之一。

”陈章良深感“技术如果没有开发,躺在实验室里就永远是技术”,把开创中国的生物工程产业作为他这一代生物学者的天职。

1992年,他以企业家的智慧,和潘爱华等人在北大未名湖畔成功创建了目前中国最大的生物基因工程制药企业之一——北大未名生物集团公司,开始致力于生物技术的产业化实践,北大未名很快便成为拥有17家子公司的集团;接着又创建中国北大生物城——一个中国未来最大的集科研、开发、生产为一体的现代化生物工程产业基地。

以基因工程、蛋白质工程、细胞工程、发酵工程和酶工程为主体的生物工程,被认为是21世纪科学技术的核心。基因农业、基因药物已经给美国带来数百亿美元的销售额。生物工程的带头人陈章良深知这一点,他要寻找一个好项目,以带动中国基因工程产业的发展。

α-Ⅰb干扰素(赛若金)从研制成功到大规模生产,创造了五个第一:第一个采用中国人基因的生物工程药物;卫生部批准生产的第一个基因工程药物;国家一类新药证书;中国“863”计划生物技术领域第一个实现产业化的项目;第一批国家火炬项目。

α-Ⅰb干扰素实验室的研究完成之后,一位外国专家断言:中国要实现干扰素的产业化,只能是天方夜谭。

然而,科兴生物工程公司的诞生,打破了这一预言。在过去的5年里,科兴人创造了奇迹:从一项技术到成熟的产品——赛若金,从一个企业到中国最大的生物工程基地。1996年科兴的销售额为6000万元,两年后便被改写为2亿元,利税增长了将近12倍。

“赛若金”一跃成为中国干扰素第一品牌,连续3年所占市场份额超过60%。在这一过程中,有3个关键人物,他们是技术发明人侯云德、投资决策人陈章良和企业成功的领导者潘爱华。他们一起完成了一个中国人的梦想,谱写出了中国基因工程之歌!

1995年,北大未名便和美国鼎亚太投资公司合作,出资1.2亿元买下了科兴。当时的科兴前景一片黯淡:由于投资周期长,资金严重不足;4000万元贷款无力偿还,账户被严密监控;上门讨债者络绎不绝;销售额基本上为零……这种时候,北大未名为何敢打科兴的主意?陈章良说,在所有已开发成功和正在开发的基因工程产品中,α-Ⅰb干扰素最具有独特性和国际先进水平,最能展示我国科学家艰苦奋斗、自强不息的民族精神。

科兴的成败,将直接影响中国生物工程产业的发展。从实验室到产业化,是一个巨大的链环,缺一环都可能面临失败。侯云德院士、陈章良教授、潘爱华博士,三个基因工程领域的杰出人物成就了一个产品,同时也成就了中国的基因工程事业。赛若金,中国基因,它是中国科学家智慧的象征,它像金子一样闪耀着光芒!

陈章良是亚太经合组织(APEC)CEO峰会上惟一作大会演讲的中国学者。他说:“目前,随着世界新经济出现困难,大家都希望有一个新的经济增长点,这就是生物技术产业。”陈章良说,1999年的财富论坛也是在这个地方,他当时也是被邀请来讲课。

陈章良认为,这种机会,让中国企业家可以近距离学习世界一流企业家如何管理公司、发展企业甚至着装。我们老说争取进入世界500强,实际上,世界500强不是简单的资产相加,而是实力、管理、技术、人才、创新的综合能力。

只有认识到这一点,我们的企业才具备了走向世界一流的基础。陈章良在开创中国生物工程产业的同时,还为中国的大学发展开拓了一条新路。“随着信息业和高新技术的突飞猛进,21世纪的大学将是更加开放的大学,大学将成为越来越重要的科研基地,大学的围墙将会逐渐消失。

”陈章良在“财富论坛上海年会”上对与会的跨国企业总裁们如是说。

前两个月,陈章良活跃在他称之为“最有硅谷气氛”的深圳,记者多次联系采访以至难以如愿。他当时作为北大深港产学研基地主任,要在深圳建北京大学深圳校园区、医学中心、深圳医院等,深圳将是北大高科技产业规模最大的生产基地。他说,北大现有6个上市公司,年产值100亿元,是国内高校中产值最高的。

●年轻的产业 年轻的心态

陈章良喜欢给学生讲课。2000年的某一天,当他出现在北京广播学院的讲台上时,没有想到会给这个生产电视明星的学校留下出乎意料的好印象。那是一个大热天,陈章良略微迟到,学生们正在翘首以盼。讲台上出现了一个学生会同学的身影,消瘦而年轻的身材,普通的深色T恤和牛仔裤,踩着厚厚的旅游鞋。

他上前去调整了一下话筒的位置,似乎在暗示陈教授马上就要上台了。 这时候组织者登上讲台,向大家宣布,“这就是今天为我们讲课的陈章良教授,中国最年轻的副校长。

”说着还指一指那个“学生会同学”,台下一片哗然。这时陈章良开口了,“我很抱歉路上堵车,晚到了几分钟。今天过来讲课,你们学校会给我400元钱的讲课费,我一分钱不要。天气很热,我把这些钱全部用来给大家买冰淇淋吃。”话音未落,就有人捧着大盒的冰淇淋走到观众席来分发了。

2001年的一天,陈章良搭乘一架国际航班,从约旦飞往莫斯科。途中,这架飞机因故障而紧急降落在一个不知名的小岛上。陈章良边纳闷边习惯地打开手机。真巧,一个电话打进来,是叫他第2天回去开会的。陈章良教授无奈地跟对方说:“老兄,我连自己都不知道在哪里呢。

” 陈章良教授讲述这段故事时颇为感慨,“我是一个移动的生命,一年中有二三十次去国内外出差,特别是要经常去深圳,那里有北大最大的产学研基地。

我通过笔记本电脑、手机与我的实验室和学生们保持着联系。平时,我每天早上醒来的第一件事就是打开手机,晚上睡觉前的最后一件事才是关机。以前出门时惦记着带钱包,现在则是想着一定要把手机带上。”

作为一个新时代的专家型学者和许多科研项目的负责人,陈章良无疑也是一个追赶科技潮流和时尚的性情中人。他手头有一部新款手机,外形流畅像跑车或飞行器,闪着银色光泽,很有质感。“我的生活节奏太快,总是在做很多事情,这款手机能够上网,对我很有用处。”生活在“移动”中的陈章良教授对三频、EMS短信、GPRS高速联网说得头头是道,称得上是个手机通。

他是个精力充沛的人,始终保持着多年来拼命工作的风格。在北大未名湖畔那座小小的实验室里,只要不外出,他每天都要工作十几个小时;每晚12点以前,他实验室的灯光从来不会熄灭。为了能使自己有个好身体,陈章良始终坚持锻炼,每天中午都要参加一个小时的体育活动。

“我喜欢打排球,只要在家,北大的排球场上,每天都能见到我。”当了北大教授后,他还是系教工排球代表队的主攻手。有时到了周末,他还要去爬山。

他说,爬山可以接受大自然的洗礼,让自己的心胸在大自然中变得更加纯净而又开阔。因此,他体魄健壮、精力充沛,尽管每天只睡5个小时,却一点也不感到疲倦。他在美国10年,从未去过医院;回国10多年,医院也从来与他无缘——仅去过一次北大的卫生所,还只是为了拔掉一颗牙!

尽管陈章良是研究自然科学的,但他很愿意和社会各界接触。1990年8月,陈章良推迟参加在曼谷召开的一个学术研讨会而跑到全国青联会议上。他说:“一个有社会责任感的自然科学工作者不应与社会隔绝。”

陈章良目前还担任全国青联副主席,国家“863”高技术委员会委员、全国人大代表和教科文卫委员会委员等多项社会职务。“在美国,30多岁的年轻人已经不算年轻了,30多岁的人担任重要职务的多的是,克林顿不就是四十几岁就当上总统的吗?但在中国,像我这样26岁就当了北大副教授,32岁就当上了北大生物系主任,34岁又当了北大副校长的,在41岁出任中国农业大学校长,在全中国恐怕只有我一个!

所以来自各方面的压力就比别的年轻人要大得多!为什么呢?因为你太年轻了。”陈章良讲,社会一方面承认你,另一方面又大规模地嫉妒你。“这是中国固有的传统观念所造成的。这种压力,让人感到辛酸,一种没法讲出口的辛酸!

同时让你感到工作、生活起来很苦很苦,苦得有时晚上睡觉都很紧张很紧张。”他深深理会到,只有承受住许多的压力,才可能站得住脚。“我毕竟还很年轻,我的路还很长,我要做的事情还有很多很多。”也难怪他不分白天夜晚地干,只要一天不进实验室,就像丢一件东西似的难受。

陈章良在接受记者采访时讲,“我不喜欢生活在一个一成不变的社会里。从美国回来后,我亲身感受到祖国的飞速发展,生活在这样一种变化的社会里面,生活在这样一种时刻能够感受到新气象的社会里面,你会觉得生命的活力与价值,会因此觉得自己对社会的贡献很大。”

现在说“新世纪的大学没有围墙”,一方面是指大学生宽进严出,另一方面是说教授的研究与社会的关系也越来越密切,研究成果更多地转化为经济效益和社会效益。目前,他正致力于基因药物和农业生物基因工程技术的研究,这是一项有益于社会、有益于民众的事业。

陈章良踌躇满志地说,“知识经济的发展为知识分子进一步发挥自己的特长和潜力提供了难得的机遇,但是科学家要成为成功的企业家,必须具有独到的眼光和市场意识。

”他感到:中国的科技事业,如初升的朝阳,生机无限!作为中国新一代留学生群体中的一员,陈章良表示,中国目前制定的鼓励海外留学生回国创业的政策体系已经很完善,只要继续保持稳定的政治环境,保持持续稳定的经济增长,作为一个新兴的市场经济国家,中国一定会吸引大批的海外留学人员回国创业。

曾获过霍英东青年教师奖、“五四”青年奖、国家重点实验室先进工作者“金牛奖”、全国高校先进科技工作者奖、国家教委科技进步一等奖与全国五一劳动奖章的陈章良当选过“全国科技先锋”、“中国十大杰出青年”与“世界十大杰出青年”等,领舞中国生物工程产业。

他的名字在人们心目中几乎已经是生物工程产业领域的一种标志,并意味着这个领域的走向。

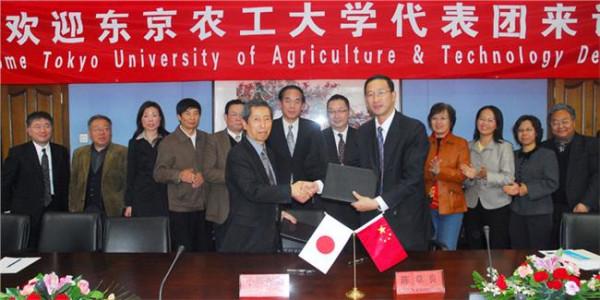

如今,陈章良已出任中国农业大学校长。他说,农大有悠久的历史和优良的传统,是我国最好的农业大学,在应对加入世贸组织对我国农业带来的挑战方面应该有所作为。作为农大校长,他深感肩上的责任重大,将力争使中国农业大学在中国农业发展方面作出更大贡献。