张存浩儿子 张存浩:离乡赤子的报国情

1月22日,被雾霾笼罩多日的北京展露笑颜,湛蓝的天空没有一丝杂染,温吞的阳光下,一切都显得温情脉脉。

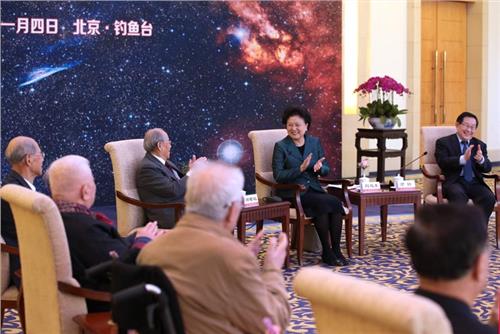

和记者一起感受这融融午后的,是无棣县车王镇的几位乡亲,他们是来拜访刚刚获得2013年度国家最高科学技术奖的老乡张存浩院士的。由于获奖后日程安排极为紧张,为了让这位86岁的老人多休息一会儿,会面约到了下午3点。

左手一个麻袋,右手一个包袱,乡亲们大包小包地往楼上拎,小米、红豆、大葱、桑汁等特产,饱含着家乡父老的深情厚谊。“家里都有的,不用这么客气!”夫人迟云霞打开房门,安置着东西,张存浩则站在门口,温文尔雅地与来客一一握手问好。温软的手、谦和而慈祥的笑,令记者心中的暖意顿时升级。

熟悉而陌生的家乡

或许是与家乡人会面的缘故,张存浩毫无拘谨,长袖T恤搭一件毛坎肩,装束俭朴随意。没有过多的客套话,却总是一副喜盈盈的样子。

出生于天津的他,自小辗转求学,无棣对他而言,是个熟悉又有些许陌生地方。

“您经常回无棣吗?”记者问。

“说实话,由于工作的特殊性,平时太忙,和家乡联系不是太多。这些年,仅回过几次老家。记得我父亲在大炼钢铁的时候,在老家待了将近一年时间,和村里人一块劳动,共同吃住。可惜,那时我在外工作,没有回去。直到60多岁我才回去,应该是上世纪90年代初的时候,当时非常兴奋,看看老家是什么样。”张存浩缓缓地说。

“小时候听家人讲起过以前在老家的事情吗?”

“我的曾祖父是生在无棣的,祖父可能是生在无棣,也可能是生在河北河间府,我现在家史也没弄清楚,但我从小就知道我们家是从无棣出来的。”

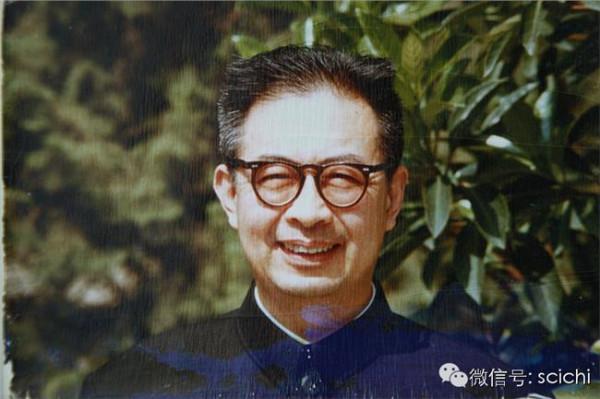

对于家族的往事,张存浩所知不详,可在家乡车王镇段家村,张家简直就是个传奇般的存在:祖辈为官,祖父张鸣岐曾任两广总督;父辈治学,享誉建筑界、化学界;到了张存浩这一辈,十一个兄弟姐妹中,也至少出了五位科学家。

作为清末最后一任两广总督、正一品的封疆大吏,张存浩的祖父张鸣岐政途多遇坎坷。中年定居天津后,他有所顿悟,常拿“家有良田千顷,不如薄技在身”劝诫子女,对子女的教育也极为重视,认为子女应出外留洋,成为一个学贯中西的人才,报效国家。在他的精心栽培下,子女们大都踏上了海外求学之路。

张存浩的伯父张锐是清华学校1926届毕业生,是梁启超先生的学生,1926年赴美留学,1930年,学成回国后在天津市政府从事市政工作,成为著名的市政建设专家。

父亲张铸也曾留学美国,归国后任天津化工局高级工程师。母亲龙文瑗,是赫赫有名的两广巡按使龙济光之女。

叔叔张镈,师从梁启超、杨廷宝,是我国著名建筑大师,人民大会堂、民族文化宫、民族饭店、友谊宾馆、天桥剧场、新侨饭店、友谊医院、新北京图书馆、北京饭店等重大建筑设计,均出自他手。

姑姑张锦,是我国著名的有机化学家和化学教育家,23岁时在美国获得有机化学博士学位。她先后任教于重庆大学、厦门大学、北京石油学院、北京大学等多所高等学府,为我国培养了大批有机化学专业人才。姑父傅鹰则是著名的物理化学家和化学教育家,是我国胶体科学的主要奠基人。

在这样的家庭环境中成长,对于张存浩来说自然多有裨益。