钱学森与赵九章 谢泳:钱学森和他的同学徐璋本

徐璋本就凭他那一篇文章,在将来的中国思想史上当会有他的地位——谢泳

钱学森去世后,国内外有相当多对他的评价。其实要了解一个在时代风云中生存下来的中国现代知识分子并不容易。作为一个科学家,钱学森的道路在他同时代的中国知识分子中有特殊性,如果我们深入理解钱学森和他生活的时代,会发现他个人的生活道路在中国知识分子中是独特的,没有代表性的。

就个人一生道路的选择判断,钱学森在一九五五年选择从美国回到中国是恰当的,这个判断建立在观察钱学森后来的人生境遇上,如果他选择继续留在美国,他有可能做出另外的科学贡献,但不可能有如此辉煌的人生。

钱学森的人生选择

我们习惯於用爱国主义来判断一九四九年后回到中国的知识分子,但爱国主义是抽象的,个人的现实处境是真实的,这个真实只有当事者自己心里清楚。人生充满偶然性,当现实困境中的个人选择与国家命运联系的时候,常常会放大个人选择中与崇高联系的一面,其真实的原因总是为人忽视。

具体以钱学森为例,我们先要有一个常识判断,他是在国民政府时代中国本土大学里获得大学教育然后顺利出洋。在这个过程中,钱学森生活时代的开放性显而易见,在他那个时代的人生选择中,如果要强调爱国主义,那么钱学森回国的时间应当更早或更为自觉,而我们现在看到的事实并不支持这个判断,所以钱学森的出国与回国只在个人选择的意义上具有讨论的意义,简单歌颂他人生选择中的爱国主义,其实把複杂的人生简单化了。

要理解钱学森,先要理解和他具有同样人生经历的其他中国知识分子。比如在科学家中,如果我们要讲爱国,不能说只有一九四九年后从海外回来的知识分子才爱国,而那些当年就没有离开的知识分子就不爱国。从一般常识判断,好像没有离开的更应该受到表彰,但事实恰好相反。

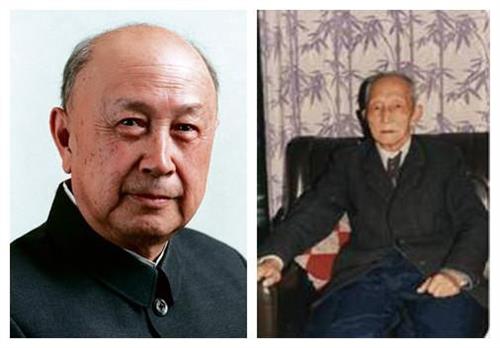

比钱学森年长一代的中国着名科学家饶毓泰、谢家荣没有离开中国,但他们自杀了,钱学森的同辈和朋友赵九章也自杀了,类似的情况,在中国现代知识分子中并不鲜见,这是我们纪念钱学森的时候应当反省的问题.

海外知识分子的处境

一九四九年后海外中国知识分子的真实处境,我们可以从考古学家郑德坤当时给他的学生宋蜀华的一封信中看出。

郑德坤在信中写道:

一时不可能回国还有许多其他的原因,你知道我们在香港三年,一九四八—一九五一,多方想法子接洽要回国,始终不得要领,康桥的朋友听到我困居香港,特想法成立了——远东考古学美术讲座,请我回来。工作是永久性的,现在国内安定,便告辞回国,在道义上也讲不过去(周一良劝我退休后回国,那时老头子不免有“今老矣无能为也矣”之歎了)。

再者小孩们都在读书,刚上轨道。我们的东搬西移,使我们浪费了多少年月,似不应再打断他们的学业。

……我的工作大部在东方学系及考古学系之间,课程是远东石器时代、铜器时代、陶器、铜器及雕刻书画等五种。学生并不多,前年还有位研究生。(全国人民代表大会常务委员会办公厅编辑的内部简报《代表来信》第三十六号,一九五六年七月十七日印刷)

不管钱学森当年回国的直接动因何在,我们从一般的人生境况理解更合常情,也就是说,选择留在海外还是回到祖国只在个人的感受。诗人穆旦比钱学森回国的时间还早好几年,但他后来成了反革命分子,一生穷困潦倒;学者吴世昌比钱学森晚回几年,一位传记作者说他,文革开始后“吴世昌进”牛棚“、下干校、受侮辱、触灵魂,备受艰辛,他的大女儿因经受不了运动的刺激而致病,至今尚住医院,二女儿也丧失了攻读学位的机会。”

从人生智慧的意义去理解

钱学森回国后的人生道路一帆风顺,人们会以为这是他专业特点所决定的,这个判断当然有相当道理。因为在当时的知识分子中,确实以从事国防科研的科学家相对安全,比如邓稼先、王淦昌、郭永怀等,但钱学森的安全是以他对中国社会的直觉判断相关的,以钱学森的知识和对社会的理解,他不会不明白他所生活时代的特点,在同时代知识分子中,钱学森的人文素养是相当全面的一位,但钱学森准确判断到了他所生活时代的极权特徵,所以除了专业以外,他的独立性完全退回内心,以一切顺应时代为基本生存方式。

人们经常提到一九五八年钱学森的一篇文章,认为钱学森失去了科学家的良知,为人有多大胆、地有多大产提供了科学说明,我倒更愿意在人生智慧的意义上理解钱学森,他要保存自己从事科学研究的权利,只能选择这样的方式,否则就是以卵击石。我们可以想到钱学森一位同学徐璋本的遭遇。

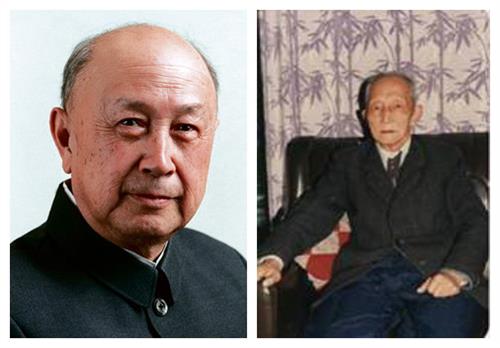

徐璋本和钱学森同龄,同为美国加州理工学院的博士,且都是学导弹的,钱是搞导弹引导,徐是搞反导弹的,据严昌一篇文章介绍,钱学森和徐璋本上世纪三四十年代同在美国加州理工学院攻读博士学位;钱学森在航空与数学系学习,一九三九年获博士学位;徐璋本一九四〇年获博士学位。徐璋本归国较早,回国后先在上海交通大学电信研究所任教。一九五二年院系调整后,徐璋本在清华大学物理教研室工作。

我曾在《中国科学院右派分子言论材料汇集》(中国科学院整风领导小组办公室编印,一九五八年)中读到过徐璋本的一篇长文,它的内容后来曾以《徐璋本认为以马克思主义作为指导思想会产生教条主义》(《内部参考》一九五七年二二二八期,页二十、二一)上报中央。

徐璋本对时代的理解

徐璋本认为,第一,马克思覑重提出经济上没有人剥削人的、没有阶级的共产社会,在部分的理想上是正确的,但完全以唯物经济基础来阐明这个社会理想便是不可克服的“矛盾性”和离开人性的“危险性”,这就是马克思的学说和主义同他所提出来的高度理想口号不能配合的基本原因。

第二,马克思根据“唯物的”、“生产工具和经济制度的”、“社会阶级斗争的”立场宣布,这种哲学、社会制度和方法,便可以达到大同共产社会的理想,人类地上的天堂,显然是包含覑严重矛盾性的一种学说。

从人生自然哲学的一体性来看,马克思忽略了“人”的关系而把人看做经济制度的产物,这种倒因为果的学说不能作为“人生哲学”的指导思想。另外,强调“阶级斗争”的方法,与黑格尔的“战争进化论”同样是脱胎於人类自私仇恨和残忍本能的极端表现。

这至多只能用之於被压迫民族抵抗外来侵略过程,比如中国人民抗日战争。正是出於这样的理论自觉,徐璋本认为,共产党人掀起“阶级斗争”、“思想斗争”的法宝,以为非此不足以巩固“政权”,树立“威信”,实行经济建设,一切以马克思学说圣典规范,严格奉行教条主义公式,结果使人民由感激爱戴变为畏惧沉默;由万分积极和全民振作的奋发自新的景象一变而为奉行政府指令听天由命的消极心理。

而由於漠视人民情感,政权刚刚建立就唯恐被人反对,对人民讲威信,这又是马克思的错误哲学和教条公式。到处发生“扰民”,摧残人民的积极心,鼓励消极自私心理,而事后补救办法又是根据中国传统的美德,勇於认错改错,将“人”与“人”的关系加以考虑,也就是不自觉地承认了马克思唯物和经济生产决定人生的错误!

第三,徐璋本认为,马克思治学态度一方面承受了德国学术界的严谨详尽有条理的优良传统,一方面也承受了德国普鲁士的“绝对性”和“不相容性”。

这种宗教色彩的绝对性和不相容性,应用在他的忘却人类两种矛盾生物本能的“行动政治哲学”上,就产生了他的高度理想和仇恨心理,只讲目的、不讲方法的、矛盾的人生政治哲学观。

第四,徐璋本认为,东方印度和中国特有的对人生本能的深刻体会,和毫无宗教迷信和教条主义的“大同人道主义精神”、“人天一体观”大彻大悟,这个人生自然哲学思想是包括有关经济生产的唯物论的部分的。

去留刹那间人生大不同

徐璋本一九五七年成为右派,后被投入监狱,经历二十年囚徒生活,改革开放后不久就去世了。同样的教育背景,同样的专业特长,同样人生关键处的选择,最后结局完全不同。根源在於他们对时代的理解和对世界的认知不同。我想,徐璋本就凭他那一篇文章,在将来的中国思想上当会有他的地位。

他的人生,在俗世的评价中肯定是完全失败了,因为他最好的时光在监狱里度过,而钱学森却在这一段时光中成就了自己一生的伟业.后人只有感慨,而讲不出什么道理,其实也没有道理,这就是人生。

钱学森对他生活时代的判断是准确的,他的时代早就到来了;而徐璋本对人生的判断是深刻的,他的时代没有到来,他死后方生!徐璋本是思想家,他当为真理献身,钱学森是工程师,他要为现实服务。据严昌文章磘述,徐璋本和钱学森私交不错,但对徐璋本的遭遇也只能默默承受,他明白如何对待这个时代。

二〇〇五年六月,《人民日报》曾刊载钱学森秘书涂元季的文章《作为一名共产党员的钱学森》,其中写到:“一九五八年四月十九日他又向党写了长达八页的交心材料,进一步谈了他对党的各项方针政策的认识,尤其是对反右斗争的认识。

因为有人提出他在反右斗争中还去看望钱伟长,在经济上接济现行反革命分子,清华大学教授徐璋本的家属,政治立场不坚定,思想上划不清界线。钱学森在”交心“材料中深刻检讨了自己的错误.”

钱学森和徐璋本是不同类型的知识分子,他们的人生道路自然也就不同。巫宁坤在他的回忆录《一滴泪》中有一个经典细节,一九五〇年,李政道送巫宁坤回中国大陆,巫宁坤问李政道为什么不回,李政道回答不愿意让人洗脑。一九五七年李政道和杨振宁一同获得诺贝尔物理学奖,那时巫宁坤已在农场劳改。

一九七九年改革开放之初,受尽磨难的巫宁坤立即选择离开中国,而到了一九八九年后,当年选择离开的杨振宁却选择回中国大陆定居,这就是一个人对时代的感觉和判断,在这一点上,钱学森和杨振宁一样,有非常好的直觉,他们选择最好的,这或许就是钱学森他们那一代科学家的宿命,去留均在刹那间,人生也就截然不同了。

二〇〇九年十一月二十七日於厦门大学人文学院中文系

附件一

二十四:物理教研组事件——徐璋本

徐璋本在运动中的作为,不但在清华园,而且在全国也是闻所未闻的奇例!甚至比之于黄万里,也是有过之而无不及。前已提及,他的“向党进攻”竟是在《人民日报》发表《这是为什么?》后一个月,即全国的“反右斗争”已经开展得如火如荼的情势下开始的。如《大事记》所记:7月8日:物理教研组教授徐璋本暴跳出来,公然提出他的政治纲领,要组织“劳动党”,公开征集党员。

1957年8月7日第217期《新清华》刊登徐璋本关于成立“劳动党”的几份文件。《新清华》所加“编者按”曰:编者按:早在整风初期,理论力学教研组教授徐璋本就在座谈会上反对马列主义作为指导思想,提出他自己的系统理论。

当全国轰轰烈烈展开反对右派斗争时,他进一步提出“劳动党发起宣言”和“发起组织劳动党并向政府登记启事,于7月8日投寄本刊,要求发表。我们对他的理论和纲领是断然不能同意的,但为了使同志们弄清这个问题,我们决定将他发表出来,请大家讨论。

徐璋本的三个文件分别是:1)《登记启示》;2)《劳动党发起宣言》;3)《谈谈真理和指导思想问题》。这三个文件的详细内容,读者可参阅该期《新清华》,本文因篇幅所限,兹不详录。但为了使读者更具体的了解当年的“反右运动”的“深刻”性,复杂性乃至趣味性,兹摘录有关几点如下:1)《登记启事》(全文):人类的体力的和脑力的劳动创造了整个人类历史,也就是创造了人类特有的生产工具和知识宝库,和地球上一切其他生物区别开来。

生产工具和知识宝库的不断积累和扩大,同时也创造了艺术、文学、音乐、绘画和人类整个文化。在人类历史中,每个时期和地区的政治和文化,都是以往历史的结果和反映,同时也包含着以后演变的因素。一切因素都建筑在人类的劳动果实上。

由于人类仍然是地球上的一种生物,生物的生存欲望和本能是有两种相互矛盾的基础性质的:自私利己和互助利他。自私本能的过分发展和没有限制,便是人类社会中一切剥削现象和制度的最后根源,在建设社会主义和向着理想的共产主义永无止境地迈进途中,限制自私利己的本能和发展互助利他的本能,便将是人类道德和法律不断改进和厘定的最高标准。

经济制度和政治制度的形态便是建筑在这个标准上面的。在中国今天经由共产党的领导完成了建国的辉煌工作后,我们需要有一个执政党随时随事坚持理想和真理、合乎最高道德标准的诤友及和平竞赛者,来刺激社会和人类的进步。

这就是个人不揣愚陋、不自量力呼吁发起组织一个向人民公开全部活动的劳动党,并向政府申请登记备案的启事。

2)发起宣言(摘录):为着实现人类劳动的神圣价值;为着使劳动果实不带来剥削和被剥削现象;为着使人类劳动所产生的生产工具和知识宝库获得最广泛最公平最有效的使用;为这使这些劳动果实不受人类两种生物矛盾本能——利己和利他,(点击此处阅读下一页)