追忆李诚先生 追忆姨父许孔璋先生

许老孔璋先生是我舅父的连襟。跟着舅家的孩子称呼,我也叫他“大姨父”。

初闻姨父大名,是在很小的时候。那时大约先生平反不久,在浮山中学教书。记得一个夏日,父亲拿着一份报纸,欣喜地给我们念一首诗,说是孔璋写的。其时我并未见过孔璋这个人,自然并不知道他是谁了。

父亲告诉我:“你该叫他姨父的”。于是给我讲解了一些关于他的趣闻轶事。年幼懵懂的我并不能完全领会这些,只是从父亲的神情和语气中,感觉到这是一个了不起的人,有学问、有本事,被打过右派,还坐过牢。我的老师中,王良桐先生、方正先生这些“老右”都是姨父的挚友。

父亲讲的故事中有个情节我记得:“右派”回乡后,以剃头为业。有次去一户人家剃头,男主人客气留饭,但临上桌时,女主人却将一碗待客的小鱼撤了。当时乡下对剃头匠是有所歧视的,先生自尊心大受打击,回家怒砸剃头箱,自此重拾旧好,闭门读书。

有追忆先生的文章说先生后来从医,缘于理发时在人家鞋揽子里发现一本医书,故而带回家钻研医学。父亲的讲述却是这样的:我外公张老先生是乡间老中医,家中藏有不少医书。外公怜慕先生大才,两人相谈甚为投机。因此先生赋闲在家时,常去外公那里走动,并借回医书研读。先生本是极其聪慧之人,古文功底又极为深厚,理论一学就通,又常常跟外公探讨,很快便掌握了一些医术,专治疑难杂症,尤其擅治肝肾,为乡亲们解了不少急难。

先生平反从教后,课余时常撰文、作诗,作品屡现报端。父亲也是个文化人,爱读书看报,又与先生息息相通,因此时常关注先生的动态。先生文章发表,父亲无比开心,摇头晃脑地读给我们听,尽管我们根本听不懂。只模模糊糊记得一句,听字音似乎是“桥头饮马夜磨刀”——这是懵懂少年能想象得出的画面,所以记忆深刻。

父亲还告诉我:弟弟洪迅的名字其实是先生取的。弟弟出生在农历五月一个暴雨倾盆的夜晚,家中屋漏,小小幼子差点被雨水灌死。为了纪念这个特殊的日子,父亲给弟弟取名“洪兴”。后来姨父听说了这个名字的来历,饶有兴趣,建议改为“洪迅”,(枞阳土话音同义不同),并说“发大洪么,发就发快快的!”寓意孩子将来兴旺发达。父亲当即应允:这一字之易,意境和气势还真是提升了不少!

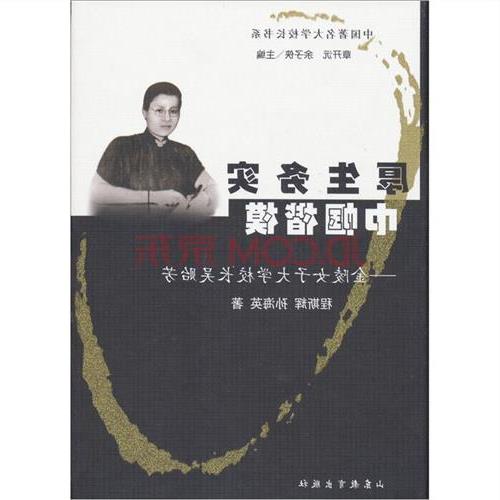

据说先生因发表一篇中医古文论著被省中医学院看上,学院直接派小包车来浮山中学把先生接去了省城,从事医古文教学研究。父亲很为他高兴,直说有本事的人终归有所用,并以先生作为我们励志的榜样。

正式结识先生是我参加工作以后的事了。那年因眼疾,我去省城求医,父亲带我去找姨父帮忙。第一次去省城,第一次见这么大的人物,中医学院的教授,大知识分子,我心中不免惴惴然。父亲安慰我说:别怕,孔璋人很好,一点都不摆架子的!

及至进了姨父家门,方知父亲所言不虚:三室一厅的斗室,面积不大,收拾得干净整洁,进门却无须脱鞋。姨父姨妈热情地接待了我们,让我们就住在他家。

姨父身材高大清瘦,与父亲老友重逢,谈兴甚浓。聊故乡、谈故人、问今事,滔滔不绝,如水清长。其间也聊到我。或许因了父亲的缘故吧,我与姨父虽第一次相见,却似神交已久,我知道他,他也了解我,直夸我天资好又努力,是个不错的小伢。

我与姨父真地一点也不打生呢!与我同岁的晓梅姐当时还在读书,她忽闪着美丽的大眼睛不时地打量我,友善地朝我笑。我们小时候经常在外婆家一起玩耍,自然不生分,很快就亲如儿时了。

因看病需要些时日,父亲先回家了,我便独自留了下来。刚开始,姨父带着我一道坐公交去看医生,等路线跑熟了,就由着我一个人来回。印象中,他着一件白色的确良长袖褂,一条藏青色长裤,脚穿一双极其普通的黑色皮鞋。上衣松松垮垮塞在裤腰里,手拎一只老旧的黑色皮包,与我心中教授形象相去甚远。想起父亲曾经说起他的不拘小节、不修边幅,心中释然。

为了治眼疾,我先后去过姨父家两三回,每回都要住上一段日子,最长的一次有二十来天。在他家,我自由自在,一点也没有见弃受欺的感觉。期间,不时见到乡里乡亲来找他带着看病,姨父姨妈总是一样地热情,一样地不厌其烦,人家走后也没听见半句怨言。星期天,总有枞阳在肥求学的学子来他家度周末,自在地吃饭,热闹地嬉戏,跟我一样地无拘无束。姨父的家,俨然成了在肥枞阳人的俱乐部。

大多时候,姨父在他的书房里忙活。有闲的时候,他会跟我聊天,说些故事和笑话,有时还让晓梅带我出去玩。在我眼里,他不仅没有大教授的架子,也没有长辈的威严,甚至给我的感觉他就是个老少年,童心未泯。他会靠在窝椅里,或是躺在滕椅上,翘着二郎腿,笑眯眯地跟我们谈天说地,神游古今中外、四海八荒。

古文说得少,一些新鲜流行的事、时髦的话倒是不时从他嘴里蹦出来,令我感觉惊诧:这老爷子一点不像老学究哇,开明士绅呢!退休后为了方便著书立说,年近七旬的他硬是学会了用电脑写作,又让我狠狠惊诧了一回!

后来又去了老爷子家好多回。有时是路过,有时是办事,反正只要去合肥,我都要去看看老人家。不为感恩,只为老人家实在和蔼可亲!依然是那样地健谈,依然是那样地开心。晓梅姐有时怕老爷子话多,我们可能会烦,试图打断他。

其实我倒是真地愿意和他老人家多多交谈,不说“听君一席话胜读十年书”吧,就他那丰富传奇的人生阅历、淡泊豁达的处世态度,于我而言总是一本读不完的书。只可惜我不在他身边,不能时时聆听他的教诲。他总爱把我们几个同龄的表姐妹放在一起作比较,说菊仙姐是最勤劳朴实的那一位,忠秀妹是经商头脑最活络的那一位,我是天资好又最努力的那一位。

至于晓梅姐,他不作评价,只夸晓梅的儿子他的外孙学习好文章写得棒。我说晓梅姐的文笔其实挺好的,灵秀生动,他摇摇头表示没看过。我私下埋怨晓梅姐为啥不让老爷子知道,其实她是继承了父亲衣钵的!

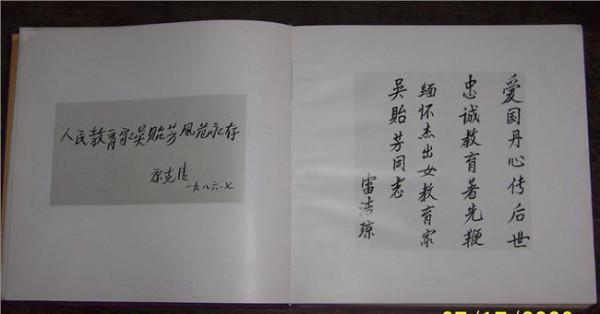

老爷子每有新书出版,总要送一本给我,并在扉页题上“惠存”“敬赠”的字样,让我好生不安。有一回去他家,他找出一本杂志,郑重其事地托我带给枞中的一位老师,李诚先生的女婿。杂志上有李克强总理写的一篇文章《追忆李诚先生》。作为先后在安徽文史馆工作过的人,先生去文史馆工作时,李诚先生已过世多年,两人并无交集,但先生对李诚后人的关爱溢于言见于行。

最后一次见先生不记得是14年还是15年的事了。记得去年,我一直想着,中秋节一定要专程去拜会老人家一回,因为好久没去看望他了。暑假期间,晓梅从外地旅游回来,QQ上说老爷子病了,发烧、吊水、迷糊。因为没听说老人家得过什么大病,身体一向硬朗,我以为感冒之类小毛病,治治也就好了,除了每天网络上关注一下,也没去合肥探视。

孰料过了几天,老爷子竟驾鹤西去了!我不相信这是真的,一百个不相信、不愿意,一向健康的老人家,怎会说走就走了呢——然而,这确乎是真的,在合肥的忠秀表妹也是痛断肝肠,不停地自责:那几天高温,我怎么没去看望老人家,以致他病得那样厉害才被送医。小小的疏忽竟导致了永难挽回的遗憾!

自从姨妈先行离去,老爷子的晚景便有些凄凉。尽管孩子孝顺,特地请了保姆,但哪有老伴时刻在身边照顾得细心周到呢?

老爷子的追悼会,本来我想去参加的。但正赶上大水漫天之时,我家先生在前线抗洪已是月余未归,他抽不出时间,我也没心思独自前往。想想古人倡导的“厚养薄葬”,我去了也无非在送行的人群中多添个悲伤的身影而已,于老人家已无实质意义,便没去现场吊唁,只托忠秀表妹代送了一个花圈。这样,老爷子留给我最后的音容,还是靠在客厅的躺椅上,翘着二郎腿,笑声朗朗地与我谈天说地……