读希罗多德《历史》的札记(之二十一)

14.到希波战争时为止的希腊陆军发展过程

既然《历史》讲的是希波战争,既然我们是在研究战争,对于军事史方面的内容一点也不介绍是说不过去的。所以对于古希腊陆军的组成、装备、战术等情况,有必要做一个简单的归纳——截止到《历史》着重描写的希波战争的高潮阶段,即480-479 BC。关于古希腊海军方面的内容我放在对第八卷的评论中介绍。

总地来看,到希波战争时为止,古希腊陆军经历了两个发展阶段。

1.起源

要谈古希腊陆军的起源,我们需要回溯到古希腊的迈锡尼文明。因为直到今天,学者们依然在争论克里特岛的米诺斯文明是否有军队。一方面,有学者在米诺斯文明的遗址中发现了制作精良的武器,似乎他们是有军队的;另一方面,学者们在遗址中又找不到城墙的痕迹,似乎他们的生活一直很和平,不需要军队。

退一步讲,就算米诺斯文明是有军队的,他们也不能算作古希腊陆军的源头。要等到说古希腊语的几个民族(阿开亚人、爱奥里斯人、伊奥尼亚人)在2250 BC左右进入希腊,建立起迈锡尼文明,随之摆脱米诺斯文明的控制以后,真正意义上的古希腊陆军才算开始形成。而迈锡尼文明最重大、也是后世最熟知的军事行动,当然就是特洛伊战争。所以我们想要了解迈锡尼时期的古希腊陆军,仔细研读《荷马史诗》是最直接的方法。

有一点需要注意,由于《荷马史诗》创作时间是在公元前9世纪左右,这时的希腊尚未走出1100 BC左右“多利斯人入侵”之后的“黑暗时代”。

而多利斯人在军事上有他们不同于迈锡尼文明的特点,再加上史诗中不难理解的想像力因素,所以我们不能把《荷马史诗》对军事方面的描写,当作完全的写实。还需要参考迈锡尼文明的有关考古发现,才能得出比较准确的结论。

首先,读过《伊里昂纪》的人会发现,当时的战争是绝对由英雄人物控制的。虽然特洛伊战争的双方都号称有上十万的部队,但是在战斗过程中,我们几乎看不到作者对普通士兵的行动有什么关注。比如描写战斗场面比较多的第四、五、十一、十二等卷,通篇只是以双方的一些主要将领为描写对象。

作者一直在反复用“某位将领杀了对方的某位将领”这种格式来叙述战斗的过程,似乎这是他唯一关心的事情。这固然有史诗化的英雄主义的缘故,但也反映出:迈锡尼时代的战争主要是靠双方将领一对一的较量来决定胜负的。

那些普通士兵对战争的结果几乎不产生什么影响。这个时期的军事活动,谈不上什么战略战术,有的只是将领个人的勇猛善斗。不管双方总体实力的强弱,将领个人的强弱就决定了胜利的天平朝哪一方倾斜。这是一个有武艺无兵法的时代。

那么,英雄们一对一的较量是怎样进行的呢?我们可以参考希腊联军中最著名的将领阿基琉斯和特洛伊城最勇猛的将领赫克托尔,他们俩战斗时的史诗片断。

“……,他(阿基琉斯)持平落影森长的枪矛,奋臂投掷,∕但光荣的赫克托尔双眼紧盯着他的举动,见他出手,∕蹲身躲避;铜枪飞过他的肩头,∕扎落在泥地上。

帕拉斯•雅典娜拔出枪矛,∕交还阿基琉斯;……他(赫克托尔)持平落影森长的枪矛,∕击中裴琉斯之子的盾牌,打在正中,却不曾扎入,∕被挡弹出老远。赫克托尔心中愤怒,∕恼恨奋臂投出的快枪,落得一无所获的结果。

∕他木然而立,神情沮丧,手中再无梣木杆的枪矛。∕……他(赫克托尔)抽出胯边的利剑,宽厚、沉重,鼓起∕全身的勇力,直奔扑击,像一只搏击长空的雄鹰,∕……赫克托尔奋勇出击,挥舞着利剑,而阿基琉斯∕亦迎面扑来,心中腾烧着粗野的狂烈∕胸前挡着一面盾牌,……他(阿基琉斯)用眼扫描赫克托尔魁伟的身躯,寻找最好的∕攻击部位,但见他全身铠甲包裹,那副璀璨的∕铜甲,杀死强壮的帕特罗克洛斯后剥抢到手的战礼——∕尽管如此,他还是找到一个露点,锁骨分接脖子和肩膀的∕部位,裸露的咽喉,人体中死之最捷达的通径。

对着这个部位,∕卓越的阿基琉斯捅出枪矛,在对手挟着狂烈,向他扑来之际,∕枪尖穿透松软的脖子,……”(节选自《伊里昂纪》二十二卷273行至327行,以下简称《伊》)

可以发现,这时期的战斗,一开始是双方投出手里的枪。投枪应该说是当时最主要的战斗方式。史诗中双方阵亡的将领,我粗略估计了一下,有80%左右都是被对方将领投出的枪直接扎死的。也就是说,80%的情况下,交手双方并没有近身搏斗,投枪在彼此之间距离还比较远时就已经决定了谁生谁死。

以投枪为主要的战斗方式,在古代奥运会中也留有一点痕迹。

古代奥运会的标枪比赛不仅仅比谁投得远,而且还要比谁投得准。这就是在模仿以投枪为主的战斗方式。

只有当投出的枪没有扎死对方的时候,才会发生近战。如果这时手中还有一支枪,英雄们一般会选择用枪去捅对方(如上面的阿基琉斯);如果这时手中已没有枪了,则会拔出佩剑来砍对方(如上面的赫克托尔)。显然地,当双方的武力差不多时,手中拿枪比手中拿剑要更有利。

毕竟枪比剑要长。持枪者可以在持剑者尚不能威胁到自己的距离上展开攻击。武术中有“一寸长,一寸强”的说法,并非虚言。所以在当时,将领们更偏爱用枪。一般出阵时他们会携带两支枪(如《伊》十六卷139行),一支用来投掷,另一支用来在投枪无效时进行近身战(可以参考右图)。

万不得已时才会用剑。除了手上没有枪的情况之外,用剑的另一种情况是一人对多人的时候。比如在《伊》十一卷143行至146行,阿伽门农王在一次近战中分别用枪扎和剑砍的方式杀死了对方的两名将领。

近战中的枪扎和剑砍,据我估计分别占到杀伤比例的大约10%和5%。除了这两项以及投枪所造成的80%,剩下的5%的伤亡里,有一、两例是用石头砸死的,还有几例是用弓箭杀伤的。弓箭在这里只占如此之小的比例,说明弓箭在当时并不是主要的作战武器。

需要特别指出的是,希腊联军方面很少有将领是用弓箭的,特洛伊方面用弓箭的将领就多得多了。全篇史诗中最出色、也是着墨最多的射箭手是特洛伊方面的亚历山大(即拐走海伦、引发大战的帕里斯)。

而他使用弓箭,是被人看不起的。比如当亚历山大射伤了希腊方面的一位将领狄俄墨得斯之后,却遭到了狄俄墨得斯这样的辱骂:“你这耍弓弄箭的蹩脚货,卑鄙的斗士,甩着秀美的发绺,∕如果你敢拿起武器,和我面对面地开打,∕你的弓弩和纷飘的箭矢都将帮不了你的软弱。……”(《伊》十一卷385行至387行)。另外,有“远射之神”称号的阿波罗,在史诗中是站在特洛伊人一边,反对希腊人的,这也值得注意。

《荷马史诗》对弓兵的忽视,或者说轻视、蔑视,并不是偶然现象。弓兵在古希腊陆军的整个演变过程中一直没有扮演什么重要的角色。弓兵的装备、战术在古希腊军事史中也一直没有什么发展。在好几个世纪的时间内,希腊各城邦之间的战争、希腊和波斯之间的战争,包括后来马其顿王亚历山大征服波斯,前后打了大小几百仗,没有一场是靠弓兵决定胜负的。

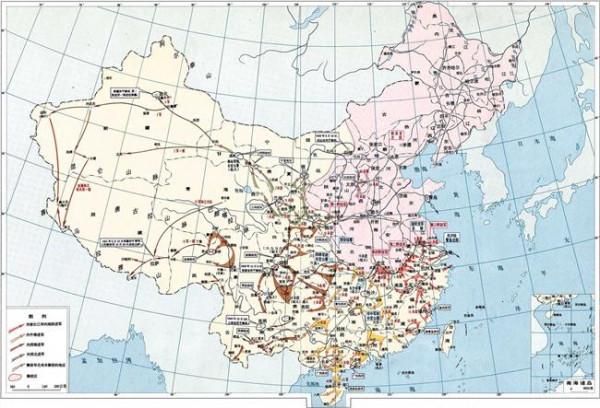

这里面部分原因是古希腊人不像古中国人,没有和游牧民族打过直接的交道。从上古的三代到最后的明清之际,华夏族一直和北方游牧民族有着直接的接触。长期的接触中有和平,也有战争。比如西周就是被游牧民族犬戎灭亡的,比如匈奴就是在西汉、东汉十几代政府的长期打击下解体、崩溃,最后消亡的。

而游牧民族,由于狩猎活动在其生活中占有非常重要的地位,所以他们对于弓箭的熟悉,不亚于农业民族对于锄头的熟悉。从历史上看,弓兵最强的始终是游牧民族,其中最有名的就是蒙古骑射兵。

而农业民族的弓兵,一般是在和游牧民族接触、碰撞之后,才慢慢有所发展的。比如因为处在河套地带的游牧民族的直接威胁之下,赵武灵王才会提出“胡服骑射”。秦国也是因为长期处在西部边陲,和游牧民族长期对抗,才发展出后来著名的秦弓兵,还连带着为汉朝培养出了一位以善射闻名的“飞将军”李广——李广之父李信是秦军的将领,李广的骑射本领就得自其父

。而希腊,由于地理情况是半岛,东、西、南都是海洋,海对面的小亚细亚、亚平宁半岛、北非,都少有游牧民族。希腊北方又是山区,也不利于游牧。离他们最近的游牧民族生活在黑海沿岸——比如辛美利亚人、斯基泰人等等。既然缺乏和游牧民族的接触,古希腊的弓兵自然也就无从得到发展的动力,弓兵在古希腊军事史中始终都不重要,也就不奇怪了。

至于特洛伊方面,由于更接近黑海北岸的那些游牧民族,所以他们的弓兵比希腊方面更强、他们的将领里用弓箭的人更多,就很自然了。对比下面两张图,大家可以对古希腊人和斯基泰人在弓兵方面的差距有一个直观的印象。

](https://pic.bilezu.com/upload/c/30/c300dae4e1c89f9043ebdaac314c15d0_thumb.jpg)