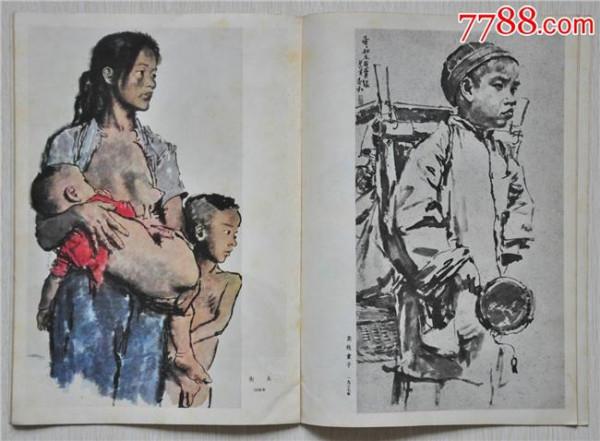

蒋兆和老人图 人物画大师蒋兆和

徐悲鸿是新写实水墨画的奠基者和开山人,蒋兆和则是其在人物画方面最强有力的开拓者。他们所开创的水墨画系统,既不同于黄宾虹、齐白石取道于“借古开今”的一路,也不同于同是取道于“借洋兴中”却从西方近现代艺术入手的林风眠一路,它的最大特征是借西方古典写实之法发展中国水墨画。

在同是从写生入手的水墨人物画中,他们又不同于叶浅予、黄胄从速写切入的选择,他们是将西方素描引入水墨的第一代探索者。他们的造型一般都离不开明暗和光影,但共同点是突出结构,舍弃一切与结构无关的明暗和光影自身的表现力;他们都十分重视以线造型和笔墨性能的发挥,但却以形体结构为出发点和归宿点;他们重笔墨却不理会文人笔墨三昧,并在反判文人笔墨核心规范中完成了自己的创造。

从消极角度看,这种探索时有用毛笔画素描之憾,但从积极角度和成功作品看,他们又在既非西方素描又非传统水墨的夹缝中别开了独立的天地。徐、蒋的主要区别相对在于:徐氏中西两面的文化素养更厚,蒋氏切入现实的精神更泼辣;就造型而言,徐重智而蒋尚质、徐重韵而蒋尚势、徐重染而蒋尚皴;就大型创作而言,徐悲鸿追求叙事、用典和象征,蒋兆和却追求具有强烈社会批判性的现实主义。

他们类似处是体系性的,而差异则在独立风格,可称为同体而异派。

在蒋兆和的成长过程中,徐悲鸿起了至关重在的作用。

蒋兆和1904年出生于四川泸州的一个破败的书香世家,父亲是个穷秀才,他于六七岁开始在父亲执教的家馆就读,并在父亲的熏染下萌动了对中国传统书画的热爱。随着母逝父病的一场大难,他于12岁前后开始向叔叔学画擦炭像挣钱糊口,16岁到上海,少年蒋兆和从此被推向苦难中国人生大学,他从擦炭画起步,走上了独特的自学艺术之路。

凭着他的才能和努力,逐渐达到了为顾主画写生人像的水平。有两件事成了他艺途上的转捩,一是有感于社会的不平,他于1925年前后创作了处女作《黄包车夫的家庭》(油画,已失),作品在1929年 4月教育部主办的全国美展上与社会见面;二是1927年11月经人引荐,结识了徐悲鸿,二人一见如故,从此成为莫逆之交。

这次见面对蒋兆和来说是历史性的,除了对作品的具体点评,更重要的是徐悲鸿的两点宏论——写实主义和改造国画。由于徐悲鸿的选择是出于对传统与现代、东方与西方双向深入的宏观思考,因此对于“家无余荫,幼失教养;既无严父,又无慈母”的蒋兆和无疑起了指路的作用。

蒋兆和在1983年回忆道:我“觉得只有写实主义才能揭示劳苦大众的悲惨命运和他们内心的痛苦,但当时还不可能自觉地走现实主义的道路。由于悲鸿的提醒,这个艺术的根本问题才在我思想上更加明确起来。

”“他对我阐述了‘古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画可采入者融之’这个发展中国画的基本思想。” “正是在这一点上,他进一步启发了我,并成为我日后从事水墨人物画创作的艺术原则。”

应李毅士之邀,1928—1930年蒋兆和在南京中央大学艺术系教授了两年图案,从此他从商业美术圈进入了艺术教育圈。此间,他曾两度住在徐悲鸿的画室兼书房中,他们不仅经常倾心交谈艺术,蒋兆和还有机会翻阅了大量的西方艺术的画册和书籍,从而大大地拓宽了眼界。

从留存下来的少数作品,如《十龄才子》( 素描,1930)、《蒋光鼎像》( 油画 1932)、《黄震之像》( 雕塑,1933)、《自画像》(素描,1934) 、《一个铜子和一碗茶》( 油画,1935) 等作品中,可以看出他的油画和素描都接受了徐悲鸿的影响,画风朴素、造型严谨、注重结构与传神,素描中有时还能看出擦炭画的某种残痕。

当时较突出的成就是雕塑,不仅量大而且个性鲜明,故有“江南雕塑家”之称。

仅存的《黄震之像》,融合了西方写实和中国民间的塑风,极有分寸地吸收了漫雕的夸张意味,从而使人物性格和艺术家的情感得到了简率、有力地表现,塑形大胆、果断而又准确。

徐悲鸿启发了蒋兆和,但蒋兆和在写实水墨人物画中的突破却先于徐悲鸿而且更有力度。

徐悲鸿在1935年前,就已经在写实水墨画领域做了大量的实验,其中走兽特别是马的表现已经取得了重大突破,基本形成了个人风格和新的规范,而水墨人物画的探索还没有全面铺开,较重要的作品是巨幅水墨画《九方皋》( 1931) 。从作品中不难看出,徐悲鸿的思虑甚多,他一方面想用严格的比例、解剖、结构、透视改造中国传统的人物画,另一方面又想用中国传统改造西方的写实艺术。

徐悲鸿痛感中国画“作老人则侏儒”,“双目小而紧锁,面孔一边一样,鼻旁只加一笔”,“指少一节,臂腿如直筒,身不能转使,头不能仰面侧视,手不能向画面而伸。无论童子,一笑就老,无论少艾,攒眉即丑”[2] 的状况而力倡写实和师法造化,但他同时又陷入了重重困惑和思虑,这种思虑,是这位20世纪中国首屈一指的素描巨匠在大型水墨画中却极力要与素描拉大距离的根本原因。

至少他感觉到了中国传统的笔墨观念和意象造型观的巨大威慑力,这使他大型水墨画中的人物造型带有明显的意象色彩。他的迟疑使他提出了蒋兆和未能提出的问题,他的迟疑又使他未能最终解决他提出的问题,致使他的大型水墨人物画始终处于草创状态。

蒋兆和完全接受了徐悲鸿融合中西的基本取向,但没有那么多的包袱和思虑,他紧紧抓住了“感于中,形于外”这个“中西一理”[3] 的根本,毫不忌讳是否太像素描,强烈的暴露和同情的现实主义精神也使他不得不采用写生式的手法,因此他不是回避素描,而是单刀直入,倾全力解决素描向水墨的创造性转化。

这种较为便捷的选择使他一旦转向水墨,很快就形成了独立的新规范,这种规范不仅他自己毕生沿用,而且50—70年代大陆一批后起的现实主义水墨人物画家几乎都在他开创的基本规范的巨影笼罩之下。

蒋兆和这次巨大的发现冲动和创造冲动始于1936年秋,终于1937年春。在大半年的时间中,他不断地画,不断地试,不断地肯定,又不断地否定,终于完成了一批面貌独特的水墨人物画。经过筛选,再加上人像素描和人体写生共数十件作品,于1937年5月, 在北平中央饭店大礼堂举办了平生第一次个展“蒋兆和近作绘画展览会”,其中最重要的作品自然是那些“不类中西”的水墨画,请柬上印着齐白石热情的题字:“能用中国画笔加入外国法内,此为中外特见,予甚佩之。

”

探索是艰难的,但从理论上概述蒋兆和创立的写实规范却并不复杂:⑴.以线立骨、以皴为筋、以染为肉,突出形体结构的独特素描观,这种素描观和形体结构的力度,显然得益于他的雕塑;⑵.工笔、小写意、大写意兼用,并使之互接共融。

他往往对眉眼五官精雕细刻,发须衣纹逐渐疏放。这原是西画中素描、速写兼施的老传统,蒋兆和的功绩仅在于将其成功地转化为水墨。难点在于驾驭水墨这匹无缰之马,这对于严谨的写实人物画更是难上加难。蒋兆和十分清楚主攻目标,因此在不长的时间便攻克了难点。

蒋兆和多次编画集都将他的早期作品《卖小吃的老人》( 1936)放在首位是很有道理的,从现实主义精神、 性格刻画、形体塑造、笔墨技法诸方面综合来看,这张画极少败笔,在现存的早期水墨画中最为出色,而且最鲜明地体现了精微写实和疏放用笔两极结合的探索方位。

其他的如《卖线》( 1937) 、《一乐也》( 1937) 、《老道》(1937)、 《小家碧玉》(1937)、《呵,要快看好消息》(1936)、《沿街叫卖》(1937)也都是早期较成功的作品。

徐悲鸿同期完成了《巴人汲水》(1937)等人物画,后来完成了大型创作《愚公移山》(1940),以及一些精微写实和疏放用笔结合的水墨人物画,如《泰戈尔像》(1940)、《李印泉像》(1943)等。《泰戈尔像》显示出徐氏的重染特征,《李印泉像》显示出他对传统笔墨更多的思虑,《愚公移山》比《九方皋》更突出地反映出他对意象造型观的困惑。这些画使“徐蒋系统”概念的提出显得更为必要。

三四十年代是蒋兆和艺术鼎盛时期,这时的一批作品,或巨制或短章都始终一贯地追求着强烈社会批判性的现实主义。他的大型长卷《流民图》( 1943) 可以视为众多独幅画的联体,而他大批作品又可以合成一个更宏阔的“流民图”,课题单纯和目标明确使他几乎是一步迈入创作盛期。

暴露市民社会的病态是他盛期艺术的主要选材和基本主题,这使他的艺术带着深深的苦涩感和悲剧味。正如他自己所说:“我不知道艺术之为事,是否可以当一杯人生的美酒,或是一碗苦茶?如果其然,我当竭诚来烹一碗苦茶,敬献于大众之前,共茗此盏。”

蒋兆和的现实主义有他特立独行的取向。在逆反传统文人的出世倾向上,他在同代水墨画家中走得最远,也最彻底地面对了民族灵魂的时代真实,他的最大特色是没有任何虚饰的实录性。他的艺术是如泣的白描、如诉的直录、如咽的报道。他以罕见的毅力用几乎同一的语调反复讲述着社会的病态,一事又一事,一人又一人,一年又一年,越讲越讲不完,终有一天,他想把心中还有的许多许多一块儿讲出来,这便产生了他重要代表作《流民图》。

《流民图》于1941年秋天开始酝酿,1942年8月完成草图,是年9月至1943年9 月放大制作,1943年9月29日在北京太庙正式展出。当这张高2 米总长26米的巨制通过一百多个真人大小的人物把社会的难民问题集中暴露在人们面前时,它的冲击力是可想而知的。

正如库尔贝所说:“现实主义就其本质来说是民主的艺术。”正是由于蒋兆和对人民的苦难和不平的强烈同情,使作品在第二次世界大战的中国沦陷区必然地显示出了鲜明的民族、民主主义的政治倾向,因此作品在展出时被迫改名为《群像图》,并于展出当天被勒令撤展,1944年在上海展出时又被没收,1953年重新发现时已仅存半卷残画。

这些都不能阻止作品的轰鸣在大众心灵中的震荡。“知我者不多,爱我者尤少,识吾画者皆天下之穷人,唯我所同情者,乃道旁之饿殍。”蒋兆和这话, 道出了他的艺术与劳苦大众的血肉关系。

如此大规模地集中暴露社会苦难的现实主义鸿篇巨制,在中国是古今独步的,与之可以比较的是俄国19世纪的列宾和苏里科夫。但蒋兆和没有两位俄国画家居高临下的悲悯色彩,他不是同情民间疾苦,而是对人间苦难的同病相怜和同命相连,他使批判现实主义完全进入了“物我同一”,因此他始终反对别人把他视为居高临下的“人道主义”。

由于内容的特殊需要,蒋兆和与两位俄国画家都把主要注意力放在造型上,突出素描而采用了极为朴素的色彩。

蒋兆和的特殊贡献在于他创造性地发展了中国长卷式构成和散点式透视,这使他有条件在巨型化上超过俄国的艺术家,而且在中国开了巨型长卷之先。“无焦点”的另一个伴生特征是众生相的并置和平面展示,各组之间在空间上的无主无从、无前无后,空间组合转化为时间上的跌宕起伏和起承转合,观者在无法把握全局的状态下接受着苦难形象的同音反复和重重并置,最终领略到首尾一贯和一气呵成,从而极大地强化了作品的心灵震撼力。

在《流民图》前后蒋兆和创作的大量人像作品中,突出的有《盲人》(1937)、《街头叫苦》(1938)、《与阿Q像》(1938)、《老工人》、《卖子图》(1939)、《雪亚夫人像》(1939)、《流浪的小子》(1939)、《伤兵》(1940)、《藏园老人像》(1941)、《劫后余生》(1942)、《大负小》( 1948) 、 《一篮春色卖人间》(1948)、《萧龙友像》(1949、萧琼补松石)等。

50年代以后,蒋兆和对人民翻身当家作主由衷地感到欣喜,创作了大批歌颂新生活的作品,或者由于他本人天生就是一位善于体察苦难的艺术家,或者教学牵涉了过大的精力(1950年以后他一直任中央美术学院教授),或者由于“阶级斗争为纲”在相当一段时间抑制乃至扼杀了创作自由,他的艺术在总体水平上和现实主义力度上出现了明显滑坡,但其中仍有一些较重要的作品,如《李时珍》(1954)、《僧一行》(1954)、《司马迁》(1956)、《茹可夫像》(1957)、《杜甫像》(1959)、《老妇像》(1960)、《自画像》(1979)等等。

在1949年前后的上述作品中,《与阿Q像》、《萧龙友像》、《司马迁》特别值得注意。

徐悲鸿对笔墨和意象造型的两点思虑留下的是问题而不是结果,蒋兆和没有那么多思虑,但在这两点上也还留着大功未竟的课题。

笔墨不仅是造型手段,而且具有独立的审美品格和直接抒发胸臆的功能,对此,不仅中国传统书画理论中早已有了深刻的论述,而且为西方印象主义以后的绘画发展史所全面揭示。在这种大的文化背景下,对写实水墨人物画的当代发展提出了更高的现代要求。

蒋兆和作为中国新写实水墨人物画的第一代开拓者和奠基人,不可能一下子解决由他开拓的领域所提出的全部课题。例如,在蒋兆和的艺术中,笔墨精神性达到了相当高度,但在一定程度上尚处在写实手段和写实技巧的层面而未上升到笔墨精神的更高层面。

他在反叛文人笔墨的正统规范中脱颖而出,同时他又为新的笔墨规范和新的笔墨精神出了个很大的难题。他创立了精微写实和疏放用笔两极结合的新规范,同时他又在一疏一放中埋下的笔墨精神的更大可能。

五六十年代,蒋兆和曾将自己的实践加以总结,提出了系统化的教学主张。对于素描,他明确反对“无原则地宾主不分地搬用”,强调“分析素描与国画的矛盾” 。他分析这种矛盾有两大特点,一是重线,二是重结构,认为“国画的基本造型规律,主要地在于用线去勾勒具体物象的结构”。

他重体面,但要求以线立骨;他用明暗,但主张“不为表面繁琐的光暗和周围环境所影响”。他极力反对离开造型追求笔墨意趣,主张在激情饱满时让笔墨随形随意而出。

他说:“笔法是以树立形体和骨骼为使命,墨法是以加强各部肌肉的圆浑和形体各部的阴阳向背协调统一为使命。”从这里和他的作品中可以看出,作为造型手段和造型技巧的笔墨,蒋兆和创立了自己的规范;作为艺术精神的笔墨,蒋兆和还留着继续开拓的可能。

毫无疑问,要使笔墨进入完全自由洒脱地直接表达心灵的状态,艺术就必须由写实转向写意,这里没有折中的可能性。但这显然有违蒋兆和探索的初衷,也不是他所要解决的问题,他所要解决的是在写实的大前提下如何最大限度地揭示笔墨的精神性,以及如何使这种精神性与作品的现实主义内涵高度契合。

正是在这个意义上,《与阿Q像》超越了蒋兆和的大部分作品。鲁迅用现实的、象征的、浪漫的多种创作精神综合塑造的阿Q,在蒋兆和的笔下转化为实录风格的纯粹现实主义的形象,这不是他的缺点而恰恰是他的特点。

憨朴、愚钝;贫苦、落后;似内含力量、却低眉顺眼……这是画面给我们的直接感受。在严谨的写实中,勾皴点染运用得十分自如,疏放处的笔墨恰到好处地吸收了碑派书画的力度感。笔墨的耐品味程度和精神表达程度均高出一般作品,尽管在这方面还存在着继续开掘的充分可能。如果蒋兆和能对这类作品中深藏着的重要价值有所感悟,他的《流民图》可能升高一个层次。

艺术不是自然的模仿而是艺术家创造“第二自然”,在这点上中国历来有特殊的深厚传统,同时也为西方印象派之后的绘画发展史所全面提示。在这种大背影下,对现实主义艺术的当代发展提出了又一个方面的现代要求。当我们从这个角度再次分析蒋兆和的局限性时,同样不含任何对第一代开拓者和奠基人的苛求。

蒋兆和当然懂得艺术不等于生活。无论是对勾皴点染、背景留白、散点透视、众生并置、长卷式构成等中国传统的沿用和改造,还是对发现、取舍、概括、集中、典型化等现实主义创作原则的继承与开新,特别是毫不勉强的雕塑感造型,都使蒋兆和的艺术不同于自然的模仿。他的局限性仅仅在于他还没有来得及最后揭开徐悲鸿迟疑背后的深层奥秘:写实艺术与意象造型的关系是什么?

徐悲鸿大型水墨画中的人物造型的意象色彩,并不符合蒋兆和实录风格,而不加掩饰地暴露现实的强烈愿望又使蒋兆和不能不选择貌似对境写生的率直画风,这种强烈冲动使他没有去理会徐悲鸿思虑的问题。但是,从蒋兆和的雕塑《黄震之像》,水墨画《萧龙友像》和《司马迁》中,我们又十分清晰地看到了一种可能途径:顺着实录风格的方向,对对象的某些被常人所忽视的特征,进行超越古典现实主义所能容忍的界限的强调和夸张,从而形成一种高度精神化、意象化的现代实录风格。

《萧龙友像》在许多部位比例都明显出了问题,但却没有故意变形的任何斧凿痕迹,由于它是对心物感应的合理强调而产生的性变,因此一切都反而显得刚刚合适。难怪被画人题道:“画既成,笑容可掬,众皆曰:神似。”“众皆曰:此实录也。”看来,对象的更大跨度的意象化和精神化,与“此实录也”的效果之间,存在着在相克中相生的奇妙可能。

在风靡大陆的古装水墨人物画中,像《司马迁》这样高度意象化与高度记实风格两极合一的作品,实在是凤毛麟角,在蒋兆和的古装人物画中亦属罕例。对这位伟大的“直笔书史”的太史公,蒋兆和的创造态度与“高、大、全”完全对立,对宫刑之后的老年特征,画家进行了直笔写真,这大大强化了作品现实主义的社会批判力,他的睿智、他的衰老、他的坚毅、他的不幸,都在极精练的寥寥数笔中揭示了出来。它是记实的,但又是远远超越记实的。

《黄震之像》作于1933年,《萧龙友像》作于1949年,《司马迁》作于1956年,此间时间跨度很大,此后也还有相当一段从艺时间,如果蒋兆和能够充分感悟到这些作品中所潜藏的重要性,他的《流民图》和整个艺术可能又会提升一个层次。

作为20世纪中国水墨画坛的巨匠,蒋兆和既做出了开创性的重要贡献,又留下了大功未竟的众多课题。对于历史人物,当然重要的是看他比前人多做了些什么,而不是看他比后人少做了些什么。他留下了与时代血肉搅在一起的巨大人格,这一点已经足够了。