胡德夫来秋思 流浪歌王胡德夫:赤着脚来去无牵挂

背靠《博客天下》、《人物》、《财经天下周刊》杂志

手牵《每日人物》、《AI财经》、《咋整》新媒体

博雅天下旗下的关系大户~

没有稳定的居所,没有稳定的收入,婚姻破裂,他带着两个小孩子投靠80岁的妈妈,然后只身离开,“心一下子就在漂泊了”。

文 ✎ 何可人

编辑 ✎ 方奕晗

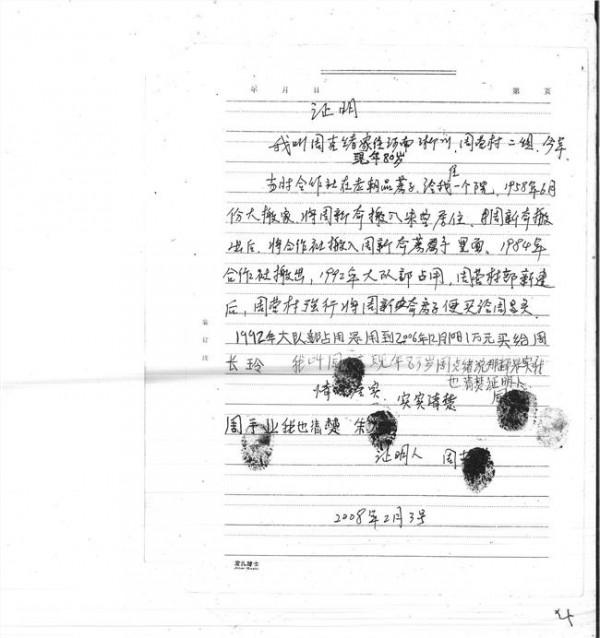

67岁的歌手胡德夫要发行第四张专辑了。19岁登台驻唱,23岁举办台湾史上第一场个人演唱会,25岁成为台湾“民歌”运动先驱之一,27岁全部作品被封杀……胡德夫的前半生,披挂了一个时代的疾风骤雨。

直到55岁,头发花白大半,他才发行第一张专辑。61岁第二张,再到如今的第四张,他的音乐之路就像歌里唱的:“远离了母亲和山谷,我们都是赶路人,历经沧桑,用血管漂泊。一会儿西,一会儿东,匆匆。”

这首《匆匆》发表于2005年。2010年电影《非诚勿扰2》里,李香山人生告别会时背景响起的男声吟唱,唱的就是这首歌。2017年,胡德夫作为央视《朗读者》首期嘉宾之一,在节目中演唱了这首40多年前写下的作品。

“他是个原住民,唱歌写歌的,长得像流浪汉,唱得像吟游诗人,他是台湾文化史的标志。”作家龙应台曾这样评价。

2001年9月,时任台北市文化局局长龙应台在大安森林公园举办第二届台北诗歌节。有别于首届,她希望临时增设一场音乐演出,以纪念“9·21”地震两周年,抚慰灾后受创的人心。她决定邀请胡德夫。此前,她还没见过这位出名很早、行踪飘忽的原住民歌王。

收到邀请时,胡德夫正趿了双拖板走在路上。他当下改道,一路走过来,拖板也坏掉,光着脚走进大安森林公园。公园里满是人——诺贝尔文学奖得主、瑞典皇家学院学者、知名诗人……龙应台也在现场,东张西望,看着嘉宾们个个都穿得漂亮,忽然瞥见黑黝黝的胡德夫,打着赤脚,拎个小包,穿过人群。龙应台感叹:哇,就像看到真正的流浪汉在我眼前走过,赤脚走上舞台。

55年前,11岁的少年胡德夫也是赤脚离开家乡的。部落的孩子从小就不穿鞋,放牛6年,脚被山谷里各种植物和石头磨得起了厚厚的茧。临行前,家里给他买了双皮鞋,他没穿,把鞋吊起来挂在肩上,赤脚一路从嘉兰走到高雄,又坐火车到了台北,走到人生最重要的转折点——淡江中学门口。

他不知道,新的时代已经在脚下徐徐铺开。

意外的歌手

提起龙应台的第一次邀请,胡德夫对“火星试验室”感慨:“我是个凡夫俗子。从乡下来,从山谷来。在后来的生活里,频频碰到许多很精彩的人、精彩的事情。我居然没有让这些人和事从我身边擦身而过!和他们一起,我不知不觉走入一个时代,又一个时代。现在回过头看,原来我的脚底下已经走过了好几个时代。”

2005年胡德夫录制第一张个人专辑《匆匆》,录音现场就选在淡江中学的音乐礼堂。唯一的伴奏乐器是断了两根弦的老钢琴。找最好的录音器材、最好的录音师与录音室,按下录音键,音乐工业里耳熟能详的生产流程,并不适用于胡德夫——不受拘束的音乐本能,饱含故乡情怀、社会变迁与生命沧桑的声音,在录音室里得不到最好的表达。

台湾音乐评论家张钊维告诉“火星试验室”,胡德夫和他发出的歌声,像天边飞动的云彩,难以捕捉。他需要的不是一间录音室,而是一场祭典。

《匆匆》发行当年就打败如日中天的周杰伦获得金曲奖。那是台湾音乐界给这位迟到歌王的弥补。

终究还是晚了些。声名已上殿堂,胡德夫反而越来越少参加台湾的演唱会。“我面对的是一些荧光棒,连找个底下人聊天的机会都没有了,大家凑在一起看完热闹就走了。他们的声音比你大,你怎么唱给他们听?”他反问。

他还是更喜欢哥伦比亚咖啡馆,那里是他音乐生涯的起点。胡德夫后来感慨:“万沙浪是天生的歌手,他往流行歌那边走去,我是个意外的歌手,我走到了哥伦比亚。”

1969年,大二学生胡德夫认识了歌手万沙浪,成为他乐团里和声歌手兼键盘手。两年后,万沙浪因为演唱电影《风从哪里来》主题曲一炮而红,随即解散了带有地下性质的乐团。

哥伦比亚算得上台湾文化史上最著名的咖啡馆了,胡德夫在台上唱彼时流行的美式摇滚和乡村蓝调。台下的听众来来去去,胡因梦、张艾嘉、蔡琴、李丽芬,潘越云等人出没其中。走在西门町,渐渐会有人来要签名,但胡德夫不在乎有谁在听,也不在乎自己唱什么,反正他会唱很多歌——只想用这份薪水帮爸爸治病。

直到李双泽出现。胡德夫记得第一次见面,李双泽像个流浪汉,邋邋遢遢,个子不高,胖,胸前挂着相机,身后背着画架,砰砰砰走上二楼,往舞台最前面的椅子上一坐,开口就对正在唱歌的人喊:“胡德夫!我听说你是山地人呀?你是哪一族?卑南族?好,那你会唱卑南族的歌吗?”又突兀地问:“Bob Dylan的歌我会唱,但是我们自己的闽南歌我也会。你把卑南族的歌唱给我们听吧。”

台上的胡德夫愣住了:我才上班没多久,你就来踢我的馆?

他搜肠刮肚找家乡歌曲,想起小时候爸爸醉酒后哼的一段旋律。他大致记得曲子,弹奏倒是不难,但歌词只好胡诌。忐忑地唱完,他还编了个歌名叫《美丽的稻穗》。出乎意料,在场的人全部起立鼓掌:“哇,有这个歌呀?”胡德夫像被一阵台风吹过——唱了几个月都没什么人鼓掌,他呆立在现场,倒是李双泽兴奋地跳出来抢答:“我们就是有歌,就是有歌!”

当晚,李双泽拎着胡德夫的吉他,去他打工的烧烤店里消夜。同去的,还有文质彬彬的杨弦。

大学时期的胡德夫黝黑、壮实,头发很长,厚厚的刘海遮住前额,眼神里透着狠劲儿,显出一股犯上作乱的气息。他要么穿着浮夸的衬衣,要么光着膀子,手上夹着烟,像在社会游荡的不良青年。

那时他想当外交官——在台湾大学读书,自然有些大志向。身边同学的志向更大,说将来要当最高统治者,治理国家。现在回过头看,这些愿望大都落空,除了同届法律系的同学马英九。

要不是遇到胖子李双泽,胡德夫此生大概不会靠唱歌安身立命。尽管他在中学就成为原住民四重唱的小歌手,尽管一上大学,他就爱上了英国民谣和西洋音乐,但那只是他课外的兴趣而已。

那段时间,父亲罹患癌症,胡德夫从大学辍学。为了赚钱,他接连找了好几份工,白天在朋友的纺织厂里当文书,撰写对外贸易信件,周五晚上到朋友的铁板烧饭馆看店。一个月下来,收入约3000元,刚够父亲10天的医疗费。

2017年,是李双泽因下海救人意外离世60年。再次想起李双泽,胡德夫还是不能克制眼泪,灰白的睫毛瞬间被打湿。这很像标准的青春故事:有赤诚的热血,也有心灰意冷的冰雨,故事里有人意外去世,有人中途退场,有人半路转向,有人孤独地走在路上。

李双泽永远停在28岁;杨弦1982年远走美国,成了针灸师;杨祖珺在遭遇封杀后投入社会运动,现在在大学教教书;齐豫大红大紫又大彻大悟……倒是当年意外跻身其中的胡德夫,踽踽独行,唱到现在。

地下的乡愁

2011年之后,胡德夫开始参加大陆的音乐节。大小不拘,有时甚至背着经纪人接下不合规格的演出。2016年,他一口气参加了上海、西安、武汉3场草莓音乐节,成为音乐节有史以来最年长的表演嘉宾。武汉那一场,唱毕,胡德夫和口琴伴奏小彭抱在一起。老人说:“你看,下面有我的孩子们在哭。”台下歌迷紧贴在一起大声回应:祝老爷子身体健康!

胡德夫结识不少投契的大陆音乐人。比如周云蓬。大概流浪过的人,身心都难被形役,胡德夫和周云蓬每次见面,不管是北京的酒店还是台东深山部落,两个人总是噼里啪啦先唱了再说。

周云蓬告诉“火星试验室”,胡德夫一开嗓,他就觉得此人光明磊落,一身正气。对此,周云蓬有很妙的比喻:“我把他比喻为少林高僧。咱们武侠里,有的是阴柔武当派,有些人是邪教的,黑木崖那派的。但是胡老师就是少林派的,很正……这种正气,不是他在音乐上积累的,而是长期在音乐之外的行走,积累出那种气场、气息。”

因为音乐节,胡德夫还收获了干儿子马頔。他喜欢马頔的腼腆,觉得他极真。马頔喊他“老爹”,他也懂得行使干爹的唠叨权:

“哎,你怎么还不结婚?”

“老爹,我再努力一下,钱在女朋友那儿呢。”

胡德夫找到台湾原住民中做刀最好的匠人,要给马頔准备一把无价的弯刀。部落里的风俗,家里有一个孩子,就要挂一把刀。“这把刀是我要送给他的。他要是没办法带回去,我就把它挂在家里,上面写‘马頔’就对了。

胡德夫喜欢和年轻人相处。60岁后,他回到台东定居。从嘉兰山谷到高雄,从淡水到台北,流离半生,始终与大城市生活有距离。他觉得不管到哪个城市,进入的都是四面墙,墙里的人“讲话都会比较紧张一点,比较表面一点”。如今游子回家,父母都已不在,围在身边的是兄弟姐妹子子孙孙。胡德夫常常坐下来,仔细欣赏小孩聊天的样子,打量他们讲话的表情。那种真实的、属于乡野的图景又出现在眼前。

来到淡江中学前,少年胡德夫没在人前唱过歌。他的家乡是台湾东部太武山里,一个卑南族、排湾族、阿美族等部落聚居的山谷。他没想过离开妈妈和山谷,读书只为了完成爸爸的任务,识字只为了给眼盲的哥哥念《圣经》。放牛才是他最大的乐趣。身为部落的孩子,胡德夫有一把属于自己的短刀,不能拿来玩耍,只能用来劈开荆棘,不用时就把刀别在腰间。他终日赤足,腰系弯刀,就像他在《牛背上的小孩》中唱的那样。

他有时会和部落里的大人们去深山打猎。男人们拿着枪,小孩子充当灵活的“猎犬”。打飞鼠时,他被派去打头阵,拿着刀爬到树上哐哐哐敲打,让田鼠跳出树洞暴露踪迹;围猎山猪,要打起十二万分小心,山猪攻击性强,一旦有危险,就要甩开胳膊嗖嗖地爬上树。“穿着鞋的人,那可爬不了这么快!”他很得意。

直到站在淡江中学门口,胡德夫发现,这双赤脚如此格格不入。同学们都穿着笔挺的衬衣,唯独自己,穿着部落的衣服,说着部落的语言,光着脚丫,皮鞋一前一后挂在肩上。

一度能给他安慰的,是淡江中学对面的海。海与学校隔着一大片草地,一头牛都没有。胡德夫很高兴,写信给爸爸:赶快把牛寄过来,我可以一边读书一边继续放牛。等不到回信,他忍不住爬过学校围墙,翻过铁丝网,越过山沟,去看那片大草原。临近一摸,草地薄薄一层,原来是高尔夫球场。

梦破了——即便是山里的牛来了,也咬不动城市里人工栽培的草。胡德夫从此知道了什么是故乡与他乡,什么是城市和田野,什么是乡愁和流浪。

消失的歌王

灵车在台北市区慢慢移动,十几个青年坐在棺材四周,有人哭泣,有人唱歌,有人怨恨地敲着棺木:“双泽,你去死吧!我们不寄望你一个人,我们寄望着所有中国人!”杨祖珺沉默着,角落里的蒋勋红着双眼不发一言。棺木被推进焚化炉,胡德夫拍了拍杨祖珺的肩,把她带到室外。他指着烟囱里冒出的一束浓烟,说:“你看,双泽在那里!”

前一夜,胡德夫和杨祖珺整理出李双泽生前创作。他俩拿着李双泽留下的手稿,一个音一个音对照、演奏、录制,集成9首歌,连夜录成一卷卡带。著名的《少年中国》、《美丽岛》也在这一夜有了最初的版本。

两年后,《美丽岛》成为成为一本“党外”杂志的刊名,继而“为台湾战后政治史上最惊心动魄的事件提供大标题”。《少年中国》也因太像统战歌曲,被台湾当局定为“禁曲”。胡德夫、杨祖珺双双被禁,但李双泽对国家、民族的热血思考,被他们继承下来。

在老友蒋勋的回忆里,杨祖珺经历过颓丧、自弃,最终投身党外阵营,参与政治运动,并放弃演唱。胡德夫没有放弃唱歌,但也全身转向自己的来处——致力于推动原住民权利,开始了近20年颠沛流离的生活。

胡德夫对病态的社会发起严厉抵抗,有时甚至以暴制暴。在解救原住民雏妓的行动中,一群人假装恩客进去调查,胡德夫和其他人在外面想办法。在华西街,他数次带着短刀,和其他几个卑南族朋友冲进去救人。有时也遇到嫖客拿着武士刀反抗,一番打斗后,只能带走几个小女孩。

个人的力量捉襟见肘,胡德夫就借政治渠道达到诉求。1989年,他参选台湾省议员,沿着全台湾发传单,站台、演讲。大败而归。但他觉得目的已达到,“我也知道不可能选上,根本没有人知道我们是谁。我们是原住民,有成百上千的部落,大家不知道我们在做什么,不知道我们提倡的是什么。为什么要参加全台湾选举?因为我们同胞在全省。我要站在那个台子,告诉同胞我们正在做什么!”

歌手胡德夫走下舞台,原住民运动先驱胡德夫在大地上行走。

海山煤矿爆炸,胡德夫守在矿井外,看见一具具焦黑的躯体被运送到地面,他护送着他们来到殡仪馆,看见同胞被粗暴地冲洗,对殡仪馆悲愤控诉;他成立“原住民权利促进会”,从台湾出价最高的歌手变成被禁止登台演出的敏感分子;他的电话被监听,母亲被约谈,亲戚受到牵连。

咖啡厅里再也听不到他的歌。有人形容他是民歌逃兵。胡德夫知道,只要转过头,就可以轻易回到一小时2.5万元台币的舞台上,过体面的生活。就像Bob Dylan讲的:假装没有听到那些哭声,假装他们没有死。但他心里更清楚,“假如我的同胞在过那样的生活,我还能怎么快乐,怎么安逸?”雏妓的窝棚、矿难现场、地震灾区、反修建水军禁区……“那些人们认为我不该去的最深渊,才是歌声应该出现的地方。”

“其实我一直都在唱歌,但多数人不知道。”胡德夫在地震后的山谷里唱,在矿难第二天的义卖现场唱,在游街的小卡车上唱。在演唱《美丽岛》时,胡德夫会加上两句新词:“我们的名字叫作美丽/在汪洋中最瑰丽的珍珠/福尔摩沙/美丽/福尔摩沙。”他用这两句词回应天上的李双泽:“双泽你在天上看着。我被禁也是唱这个歌,被禁以后也在唱这个歌。”

偶尔会登台,有时是在大陆。1999年,胡德夫应邀到北京参加第六届全国少数民族传统体育运动会。有一天闲来无事,他跑到三里屯。那时候的三里屯酒吧街还是一派野生的蓬勃。他一时技痒,找了间酒吧钻进去,上台弹唱起来。他的表演很快引来一个人——崔健。闻讯而来的崔健一开始还在台下坐着,没多久按捺不住也跳上台。崔健弹吉他,胡德夫弹钢琴,两个人唱和一场,又各自散去。

归来的父亲

胡德夫自比种花的人,而非被修剪、搬运的盆栽景观。因此,蔡英文上台邀请胡德夫再唱《美丽岛》,他不肯了。“蔡英文根本不懂歌,她也不知道那个时代是什么,她只会喝红酒。她只是觉得我们很像花卉拿着插一样。我觉得我们是种歌的人,我们的歌是不会被拔起来的。”

血液里流淌的民歌手性格,让胡德夫选择率性、真挚和没有路线图的行事方式,也给他带来多年的潦倒。没有稳定的居所,没有稳定的收入,婚姻破裂。他带着两个小孩子到台东投靠80岁的妈妈,然后只身离开,“心一下子就在漂泊了”。他后来接受媒体采访,承认那时候“有人开山造路,我甚至想让他把炸药拿来我帮他点——我真的想炸死自己”。

1999年,张钊维要拍摄一部名为《牛背上的歌》的纪录片。他跟拍胡德夫,来到花东。在胡德夫老家的公路上,张钊维开车载着他,迎面遇见一个年轻的警察。警察看见胡德夫,高兴地招呼:“Kimbo(胡德夫的英文名)叔叔!”胡德夫却一拍大腿,说:“哎,我还欠你的钱还没还!”张钊维纳闷:这些年,胡德夫到底有多少债主?

2000年,胡德夫带张钊维回了母校淡江中学。影像记录了胡德夫此时的面貌:他更胖了,头发灰白,步子还算敏捷,穿梭在校舍中。他穿着白衬衣,下摆扎进西装裤里,穿皮鞋,打扮成办公室职员的样子,趴在琴房的窗沿,听里面的少年弹奏校歌。当年那双十指短粗、带着被飞鼠咬过伤疤的手,也是在这个琴房练习弹奏。他不由自主地哼出学过的黑人灵歌,一边哼,一边用脚打拍子。

琴房里少年回头,腼腆地笑。胡德夫隔着窗说:“好听喔,我是学长,呵呵……”他想推门进去,却推不开——门从里面被锁住。转身离开,一瞬间他停在台阶处,不知道往哪处走。那张嘴角向下、表情笃定的脸上,终于呈现出中年人的困顿。

不久前,胡德夫来到出生的地方,台东成功港。大陆首档以他为主角的人文音乐节目《未央歌》选在这里拍摄。导演在海边找了块田,借了一头牛,架起机器,想要捕捉胡德夫的乡野闲情。镜头里的胡德夫老了,老得像他的白头发一样纯粹,白眉毛长长的,穿着定制的高级麻服,棕色皮鞋。他牵着牛,靠在树干上,顷刻走进少年时在山谷放牛的旧梦。

这一幕十分唯美,导演很满意。忽然胡德夫站起来,利索地蹬掉皮鞋,无视镜头:“穿着鞋子算什么放牛啊!”他打着赤脚,卷起裤腿,牵起牛绳踩着泥,径自向前走去。那头借来的老牛,在他手里很听话。

本 文 未 经 允 许 请 勿 转 载

转 载 或 商 务 合 作 请 留 言

中国摇滚30年:从一块红布到保温杯,中间隔着多少把枸杞子

阿里巴巴“狂想”史:一棵梧桐树,疯长18年返回搜狐,查看更多