何炳棣怎么读 读何炳棣《读史阅世六十年》

读何炳棣《读史阅世六十年》 读何炳棣先生《读史阅世六十年》。这主要是一本学术回忆录,何先生作为史学家,追忆的内容,有些明言是为了存史,作后人研究学术史的材料,故而对早年求学的天津私立第一小学、南开中学、山东大学、清华大学、光华大学、燕京大学、西南联大,留学的美国哥伦比亚大学及后来任教的加拿大英属哥伦比亚大学、美国芝加哥大学的课程设置、师资力量、教学情况都有介绍,有特色的地方还以专忆和附录的形式加以详述。

比如,何先生考取1943年第六届清华留美公费生,事隔半个世纪,他竟然还能记起考试中《史学方法》的考题和自己的答题情况,并在附录中专章考察留学考试的英文水平并列出了第四届中英庚款英文试题。1945年何先生赴哥伦比亚大学留学,1948年博士课程修完后进行两次口试。

初试以获得博士候选人资格,第二次是主修和辅修的“最后”口试以成为“登记”博士候选人。“最后”口试由历史系内外五位教授充任考试委员,轮流考问两个小时,外系教授“观察者”亦可发问,书中以15页详述了问答过程,这在其他学者回忆录中很少看到。

总之,所忆内容的选择,反映了何先生对学术的认真态度,也侧面透露了他的治学门径和旨趣所在。 何先生的治学范围宽,先后数变。

他的哥大博士论文是《英国的土地与国家,1873—1910》。英国农业史经典之作Lord Ernle 的Englishi Farming,Past and Presen书目长序中称何先生论文“这个值得赞扬并富启示性的研究,解析了构成J.

S.Mill 1870年成立的地权改革协会的多项纲领的历史渊源,并进而考查了20世纪初叶自由党前后内阁农村和城市土地政策的决定因素”。此论文惜未出版。

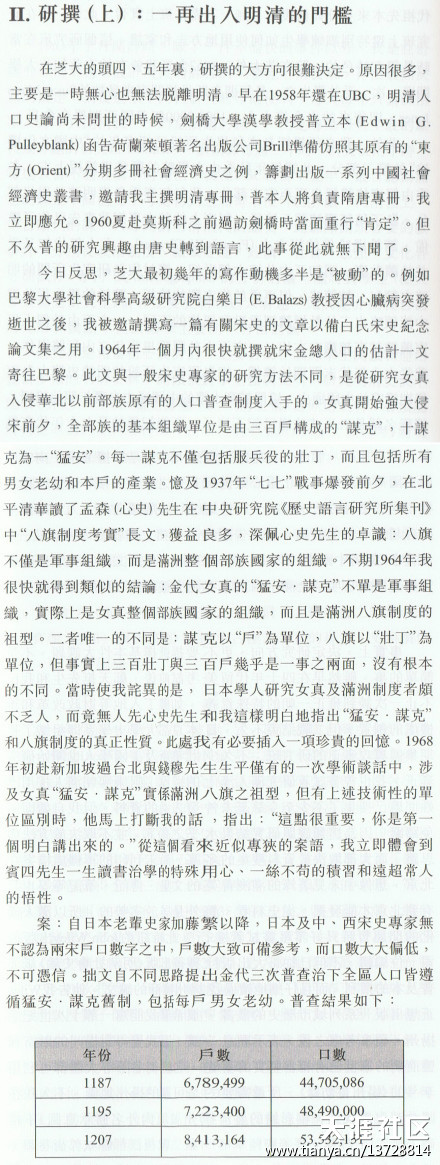

50年代,何先生转而研究中国历史,从两淮盐商开始,分析解释两淮盐商虽享有巨大财富而为何无法产生资本主义,从明清赋役制度中两个专词“丁”和“亩”入手,论断清初的“丁”无论是各省府州县的细数或是全国的整数,都已与成丁无关,《清实录》中的“亩”也并不代表真正的耕地面积,而是纳税单位,由此延伸的明清人口研究及60年代初的明清社会阶层间流动的研究成果,如何先生所说,“出版迄今已逾四十年而仍屹然被公认为标准著作”。

60年代末,何先生致力中国农业起源问题的研究,1969年刊印《黄土与中国农业的起源》,指出古代华北农业生产及聚落模式与古代西方不同,其根本因素是黄土的特殊物理和化学性质使其可以“自我加肥”,故华北华北农业自始即可采取定居的村落生活方式,而不是采取张光直等人认为的以“烧砍法”为特征的“游耕制”。

70年代初出版《东方的摇篮》,驳斥柏克莱加州大学地理学家的Cael O.Sauer的农业起源于东南亚说,指出中国版图内史前已产生南北两种不同的农作系统,仅东亚中国农业起源已确知为二元,使西方盛行的旧大陆农业一元起源论无法立足。

冯友兰先生《中国哲学史》云:“叙述一时代一民族之历史而不及其哲学,则如‘画龙不点睛’。

”何先生认为,没有龙身,这龙睛也无从点起,大概是认为画龙身的工作已做了不少,他晚年的兴趣转到了中国古代思想史研究上来。何炳棣先生观察到,二战后传统及当代中国思想史研究成为中国研究领域的热门,80年代起古今儒学研究更成为热门中的热门,美国大学、夏威夷及新加坡等地的世界性的儒家思想教研事实上已形成一个“利益”集团,具有相当的自满性和排他性。

更兼对于第二三期新儒家治学方法中极力“净化”儒学而置儒学长期的政治社会实践于不顾的不满,何先生90年代初首先进军先秦思想,“不得不严肃批判当代海外风头最健,对儒学极端‘美化’,甚至‘宗教化’的杜维明教授”。

何先生认为,如唐君毅一样,杜维明先生诠释古书,早已惯用专找“歧出之义”为突破口而任意大转其弯的论辩方式,终于把古书曲解到无法容忍的程度。

从批杜开始,“从此踏进先秦思想、制度、宗教、文化的古原野,只有一往直前,义无反顾了”。 古代思想史研究何先生不是本家当行,但许多观点颇有启示意义。

如言秦汉大一统郡县制帝国的出现代表封建宗法时代的结束,但从宗法制度的角度看,秦汉的皇帝则可看作超级“宗子”,承袭天子称号,保留下宗法端尖层机制的枢纽和宗法观念意识的积淀。

如孟子所言“人有恒言,皆曰天下国家。天下之本在国,国之本在家,家之本在身(宗子)”,秦汉后历代之“国”,在一定意义上成为皇“家”所有,这个皇家之本在“身”,“身”就是全民全天下硕果仅存的“宗子”,也就是至高神“天”的嫡子。

这个意思,宋代思想家张载《西铭》中也有供认:“大君者,吾父母宗子;其大臣,宗子之家相也。” 明太祖朱元璋祭祖,以天下《赋役黄册》与鱼肉谷蔬并陈,表现的最是露骨。

辛亥革命后,袁天下未实现,蒋天下在台湾传了二代,所以何先生欣赏邓,认为他以身作则,使毛宗法大家长兼圣王的最高统治在他身后的中国不复出现,是与世纪之交的世界大势相应的。 这部长篇学术回忆录,“读史”与“阅世”并列,“阅世”,不乏师友交往论学的温馨回忆,让何先生感到遗憾的是,也往往发现人性中不尽淳良的一面。

比如杨联陞先生对房兆楹先生的推重,何先生就感到很不平。“久而久之发现房兆楹一向是专捧‘洋人’,对华裔学人评价照例非常刻薄。

他对二十岁毕业于燕京数学系一事非常自豪。华人中他只捧两个人,前辈中的胡适和同辈中的杨联陞。这本无可厚非。1965年8月在伊利亚诺州立大学开一小型明史研讨会,大家轮流作主席。房兆楹时对邓嗣禹论明太祖一文极尽挖苦之能事。

在十五分钟饮茶时我对房说,何以对魏特夫(Wittfogel)及其他西人汉学家从来一贯恭维,而对燕京老同学却如此刻薄地讽刺?不料茶后开场白中房把我的话全部加重地讲出。

午餐前狄百瑞把我拉到墙边耳语,说房茶后致开场白时,他(狄)觉得到无可藏身,房虽熟于明清传记史料,但毫无观念化‘conceptualize’的能力”。 对张光直先生,何先生也一直耿耿于怀。何先生认为自己虽于1966年当选为中研院史语所第六届院士,但后于史语所长期关系冷漠,“最直接的原因是张光直治学成见之深,胸襟之窄,在史语所中影响最大”。

张光直先生认为,何先生的《东方的摇篮》有民族主义情绪,不是正统史学。

何先生则指出,张光直人极聪敏,而实学(指古文献及自然科学工具)不足,长于初步综合,缺乏原创性研究,由于旧学根基不足,成见甚深,瑕瑜莫辨,对近年哈佛汉学及传统中史教研之中衰要负相当责任。张任中研院副院长后,将语言从史语所分开,将社会组从中山人文社科所分开,将大大不利于通识人才的培育和提高人文社科研究的选题、规模与水准。

何张二先生的相互批评,我无能力评判,但这至少提醒我,读书须时时警惕,不可放弃自己的判断,以作者之是非为是非。

严肃的学术批评之外,何先生也承认,自己的脾气很不好,容易得罪人。提到60年代一次午餐,何先生也曾为房兆楹先生品评中西学者的薄此厚彼而当面声色俱厉地指责,“深觉未免太过分了。

这类事都出于我个性上最大的缺陷,也是我一生遭人嫉恨最大的根由”。这方面,何先生佩服的是胡适先生。1958年12月何先生在南岗胡适公寓作客,碰到这样一件事。某日上午何先生正要进城,厨子递上一张名片给胡适先生。

胡先生相当生气地流露出对此人品格及动机的不满,但想了一想,还是决定接见。当何先生走出门时正听见胡先生大声地招呼来客:‘这好几个月都没听到你的动静,你是不是又在搞什么新把戏?’紧随着就是双方带说带笑的声音。

何先生不由感叹胡适先生的不可及之处:对人怀疑要留余步;尽量不给人看一张生气的脸。这正是何先生自认做不到的。 冯友兰先生《国立西南联合大学纪念碑》表彰西南联合大学破除文人相轻的旧风气,云:“文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。

三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。”这有些理想化,人多通过轻人而自重,本是常态,不过文人在这方面往往妙语连珠,淋漓尽致,给人印象深刻罢了。

如胡适先生云:陈寅恪就是记性好。可陈先生的不可及之处又岂是“记性好”三字所能尽呢。胡适先生又尝戏谑云:马寅初每天晚上一个冷水澡,没有女人是过不了日子的。

何先生就讲,冷水澡正好可以解释马老的长寿。何先生书中多次提到,只有极大安全感的人才会坦陈自己的缺失,比如杨联陞先生就曾对何说“你是历史家,我是汉学家。什么是汉学家,是开杂货铺的”,曾给何先生相当的安慰。

可惜反过来说,那有极大安全感的人,一旦自认为看到了别人的伤疤,下手揭时大概也会更加理直气壮。轻人者人必轻之,何先生讲到,1947年与冯友兰先生长谈,提到许亚芬女士硕士论文题目是“1927年以前胡适对中国文化界的影响”。

冯先生听了,急不可待,口吃地以极纯极浓的河南腔说:“这……这……这个题目很……很……很好,因为过了1927,他也就没……没……没得影响啦!”此处只见冯先生讥胡的机智,但相形之下,比胡先生讥冯还要温和得多呢。

冯先生结论下得太早,胡适先生影响至今不衰,不知于我辈是幸还是不幸。认真对待老一辈学人的影响,而不要受他们相互品题的影响,我的态度,如此而已。

因为是学术回忆录,何先生对一些颇有政治影响的事件如他亲历的70年代的保钓及中美建交后接待邓的访美等,均所未详,这是很遗憾的。 此书校对颇精,只发现第251页“史料薄弱,与光芒四射的题目远不相伴”的“伴”应为“侔”之误;第315页“罗氏本人气魄和哈波智慧的结晶”的“罗氏”为与前文统一应为“洛氏”。 (何炳棣:《读史阅世六十年》,中华书局2012年版。)

![读史阅世六十年何炳棣 读史阅世六十年[mobi] BY:何炳棣](https://pic.bilezu.com/upload/7/44/744074d31531f48edc1e109074d9d200_thumb.jpg)

![>蒋廷黻mobi 读史阅世六十年[mobi] BY:何炳棣](https://pic.bilezu.com/upload/7/71/771e58752510d8da769c61156be8f190_thumb.jpg)