《资治通鉴》的编纂者是 《资治通鉴》的编纂者——司马光

司马光(1019年11月17日-1086年),字君实,号迂叟,汉族,陕州夏县(今山西夏县),生于光州光山(今河南光山),涑水乡人,世称涑水先生,北宋政治家、史学家、文学家。父司马池,宋真宗时任光山县令。

天禧三年十月十八日,司马光生于光山,故其父以"光"名之。历仕仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝,卒赠太师、温国公,谥文正,为人温良谦恭、刚正不阿;做事用功刻苦、勤奋。以"日力不足,继之以夜"自诩,其人格堪称儒学教化下的典范,历来受人景仰。

司马光出身宦官之家,自幼受家庭严教,刻苦好学,在其父司马池身边耳濡目染之下,涉猎甚广。1038年(仁宗宝元初年)中进士甲科,步入仕途。先后从政48年,提出不少治国主张,强调为政要得民心,要知人善任,虚心纳谏,崇尚务实,反对浮夸等。任宰相后,更是"躬亲庶务,不舍昼夜,欲以身殉天下。"

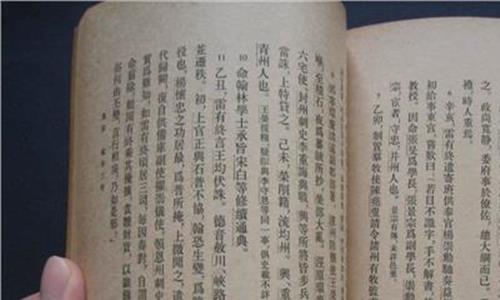

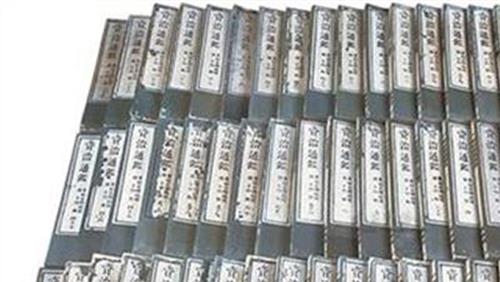

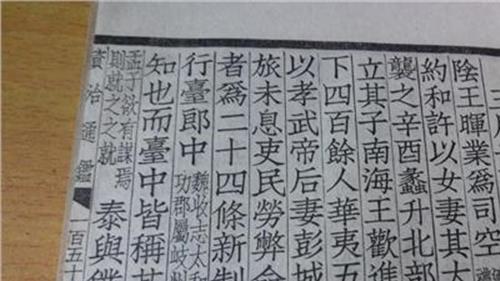

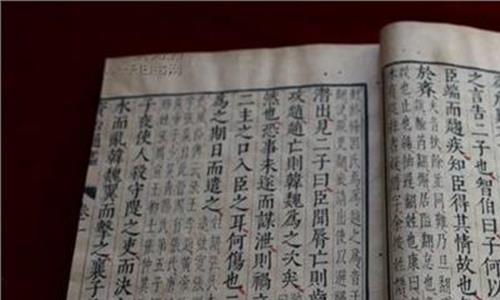

司马光为观古知今,以史为鉴,立志整理古往史籍,摘"叙国家之盛衰,著民生之休戚"的精华,以年为经,以国为纬,编纂一部完整的、系统的简明通史。《资治通鉴》的撰写成书,共费了近30年的心血,司马光曾说:"臣之精力,尽于此书"。书成时,他已"精疲力竭,牙齿所剩无几"。

1086年(哲宗元祐元年)十月,《明鉴》在杭州校订雕版的前一个月,司马光与世长辞,享年68岁。皇上钦赠太师、温国公,谧"文正",赐"忠清粹德"之碑,"京师人罢市往吊,鬻衣以致奠,巷哭以过车。及葬,哭者如哭其私亲。岭南封州父老,亦相率具祭,都中及四方皆尽像以祀,饮食必祝。"

"司马光砸缸"的故事在中国可谓家喻户晓。《宋史》载:"光生七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大指。自是手不释书,至不知饥渴寒暑。群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。其后京、洛间画以为图。"至于这个故事发生在河南光山,知道的人恐怕就不多了。

光山县市级文物保护单位司马光故居,是司马光的出生地,在此发生的司马光砸缸救溺儿的故事,已是家喻户晓、老少皆知。自宋以来,一代又一代光山人,无不受到司马光品德的熏陶;这是光山人的幸事,也是光山人的光荣。

县政府以历史文献为依据在原旧址上修复还原司马光故居原貌,2012年5月又对司马光故居进行了重新修缮,辟为纪念馆对外开放并同时征集相关文物充实了陈展内容,完善了纪念馆安全技防设施。司马光故居纪念馆于2012年6月1日重新对外试开放,参观游客络绎不绝。

为纪念司马光,光山先后于流庆山建"司马温公祠",于湾湖北畔建"衣冠冢",改宋时县衙井为"司马井",后在井上建"养粹亭"。元时,又于"司马温公祠"侧,再建"涑水书院"。