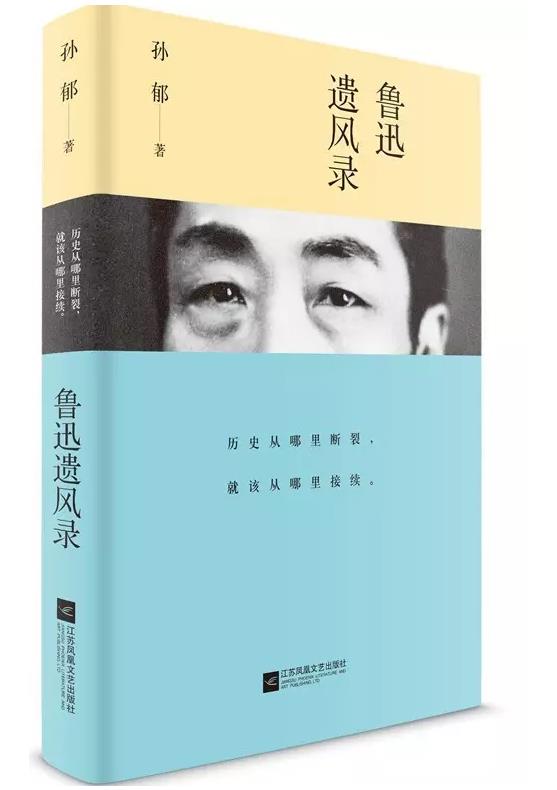

孙郁鲁迅遗风录 孙郁言说鲁迅遗风

孙郁曾写过一本《周作人和他的苦雨斋》,以周作人为原点,讲述出入苦雨斋中的友人、弟子、同路人等,勾勒出一个特殊的文化群落,可得以更深地认识周作人其人。而新著《鲁迅遗风录》,大致也延续了相类的思路,所谓八面受敌法,许多支箭束,聚焦于一人——鲁迅。

不过区别也是有的,前述周作人,基本是围绕着其生前的交游,而言说鲁迅,乃辨析梳理其逝后的影响。 鲁迅遗风,可分若干层面:有友人的回忆及评论,如许寿裳、曹聚仁等;有弟子、追随者对其追念及文章与精神的继承,如冯雪峰、萧红、台静农、唐弢、孙犁等;有意见不同者,日后所显鲁迅之影响,如废名、周扬、夏衍等;有异域的研究者对鲁迅思想的阐释,如竹内好、丸山升、木山英雄、伊藤虎丸等;以及大大小小上百种鲁迅传记,代表性的如曹聚仁版、林辰版、朱正版、王晓明版等,各具特色,亦各有其缺憾。

二十世纪经得起多方回忆及反复阐释的人物本不算多,鲁迅乃个中翘楚,即使剥落了意识形态的油彩,也无损其质地。

孙郁评论得最好、最贴切的人,我认为当属唐弢,他名之为“文章家唐弢”。看看他怎样说唐弢:“他一生的写作,也在这两级中,既思想上依傍于鲁迅,而趣味上接近周作人。这与民国京派式的作家极为接近,从周作人、林语堂再到唐弢,精神之路何其相似”,“唐弢先生一辈子写鲁迅,那本《鲁迅传》却没有写完。

他想以《红楼梦》的笔法描述鲁迅,但却搭不出宏阔的架子……有趣的是,他的写鲁迅,多用的是周作人的笔法,对于谣俗、古风、社会心态的把握,都是苦雨斋式的。

”对唐弢的这些特点,先前未必没人提到过,但像孙郁这样细致分析似未曾见。能谈得如此细致、贴切,是因很大程度上孙郁本人也具有如此的特征,因之,评论唐弢,他融入了自己的体会。

孙郁的学术道路重心起自鲁迅研究,但他的文字风格却似乎并未受鲁迅太多影响,与苦雨斋一脉倒是相合的,学术文章采笔记体,缺理论构架,近于“印象式”,非高头讲章,似散记,如《鲁迅忧思录》《民国文学十五讲》等均是。

他讲自己读唐弢的未完成《鲁迅传》,“开笔与收笔冲淡婉转,笔记的风格历历在目。只是处处考虑周到的时候,显得力不从心,影响了作品的深度”,实在有意味,因为移到自己作品上面去,几可一字不易。 因此,在谈气质与审美差异甚大的周扬时,孙郁就是“隔”着谈的,因为不喜欢,但他“是个撇不开的历史人物”,不能不谈。

不过隔也有隔的好处,因可拉开距离来审视。“周扬对于鲁迅的阐释,从来都缺少胡风那种心灵的碰撞,对于由旧时代走进来的人的复杂性也缺乏体味”,曾卓曾说周扬的文章只有史料价值,没有思想价值,孙郁引用之,显然是认同这种说法。

他论述鲁迅遗风之于周扬,乃反向的:“年轻时那么反对鲁迅,后来将鲁迅的友人胡风、冯雪峰、丁玲一个个整下台来,最后自己又被推向深渊,走的也正是鲁迅所云的奴隶的路。

周扬的不幸在于与鲁迅的遭遇。他被囚禁于鲁迅的预言里,一生未得安宁。”对夏衍,情况复杂些,谈及《懒寻旧梦录》:“他的反省,虽然没有巴金那么透底,但具体说来,也有自我追问的意味。

左翼运动的挫折何以产生,他与周扬的不幸源自哪里,回忆录里有了一个事实的勾勒。”夏衍直到晚年,仍在与“鲁迅党”较真,这是易引起人非议的,但其中隐含的意义也不容忽视。

还有一位重要人物不能不谈,那就是废名。他的文章之风格,大致以一九四九年为界,断然截为两截,前者,以唐人绝句般的淬炼写小说写散文,后者忽变为明白如话,充满革命话语。废名与鲁迅的关系,自亲而疏,又自疏而亲,他早期的写作是深受鲁迅乡土题材小说影响的,对鲁迅充满崇敬,但审美观念的差异,使他慢慢疏远鲁迅,亲近苦雨斋,且在文中对鲁迅有所攻击;鼎革之后,时易世变,废名的思想发生大的转折,在《鲁迅先生给我的教育》一文里有明确的表示:“鲁迅先生给我的教育,不是鲁迅先生生前给我的,是鲁迅先生死后,是中国已经解放了,有一天我感得我受了鲁迅先生很大的教育。

说起来是我的痛苦的经验,我想告诉爱好文学的青年同志们。

”废名的思想转变并非投机,而是真诚的,他真诚地“与革命的话语对接”,鲁迅乃最大的思想资源。“但他在鲁迅的世界发现了自己的短板,终止了属于自己的文学之旅。自己的本然的消失,并未能使他成为鲁迅的深的知音,反而失去固有的优势。

晚年的他,对于自己并不满意,然而,还有别的路途可以走么?”是的,看看另一位沈从文,不写了,是另一种选择,而废名,未转行,去转变思路,但也是徒然。 关于鲁迅的传记,大大小小有上百种之多,而令人十分满意的,似还付之阙如。

孙郁认为同时代人中,适合写解析鲁迅著作的,周作人乃一个人选,“本来由他弟弟来写鲁迅史料最合适不过。可是不仅手足之情消失了,连思想的解析也懒于做了。”这其中的某些说法,我不太赞成,首先,手足之情未必消失,周氏兄弟失和多年,鲁迅生前两人关系一直未缓和,但四十年代末之后,周作人已进晚年,早期的兄弟之情似在慢慢复苏,他写了三本关于鲁迅的书,固然有生计与时势的因素,但说一点都没有怀念之意,也不太符合事实;在日记中,他写重读《朝花夕拾》,嫌篇目少,那种回忆的温情是可想而知的,在书信中,他也与别人说过自己写回忆鲁迅文章的想法,不是全然无情的。

至于思想的解析,也非懒于做了,周作人是有自己的意见在的,但在那种时代氛围下,太不合时宜,怎能写在文章里,只能以纯然客观的笔触去作文;他曾两次读曹聚仁的《鲁迅评传》,并写信给曹氏夸赞其传,而曹传之特色即在对鲁迅精神的评析独发己见,那知堂的态度就是很明显的了。

钱理群先前写过一篇长文《鲁迅远行之后》,是讲鲁迅逝世后的影响及传播史,而孙郁的此书,面撒得更开,点亦更多,虽各个章节质量未必均匀,但问题意识甚好,提供了进一步研究的可能性。