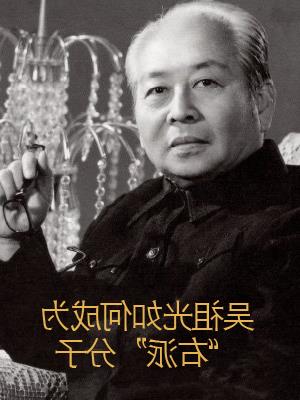

吴祖光如何成为“右派”分子

关于“右派”分子,现在听起来,像是很遥远的事情了。而人们心里的多种阴影很难抹掉,许多人就因为那顶帽子,整个一生都很悲惨:妻离子散,毁及全家的不在少数。吴祖光是数十万人中的一个被冤屈者,他是大名人,几十年来叱咤文坛,而他对被定为“右派”之事,始终愤愤不平。

当年及其后我曾多次向他道歉,对他说:如果1957年反“右派”前,我不派《戏剧报》记者采访你,要你对党的领导提意见,不发表采访你的文章,你就不会被划为“右派”了,这件事我非常对不起。几十年过去了,我内心一直感到不安和愧疚,但他却说不关我的事,是别有其人阴谋诬陷他。

亲 历

事情的简单经过是这样,1957年3月间,毛泽东主席作报告发动党内整风,特别希望群众和党外人士对党的领导提出意见,我遵照毛泽东主席的指示办。

那时我是《戏剧报》常务编委,主持日常工作,田汉是主编。我召集《戏剧报》的同志对我开火,果然大字报贴满编辑部,都是针对我的,对我来说倒没有很大压力,我想大家有意见,我知错即改就是了。但事态并非如此,党中央要求的并不单是向本单位党员领导提意见而是要发动社会上的多方人士对党的领导提意见。

当时中国剧协即成立了整风领导小组,田汉是组长,我也是成员,具体操作是孙福田、伊兵二人。他们都是刚调来剧协不久,孙是从河北省调来,伊兵则来自上海。

二人的共同特点是要到剧协掌实权,他们的职务都是副秘书长,而剧协的主要业务工作则是在《戏剧报》和《剧本》月刊。他们在戏剧界资历浅亦无作品,一般情况下,不可能领导主要业务,所以只好另找他途。数十年的经验证明,在党内斗争不正常的情况下,肯定有人利用时机搞不正当活动以达到个人私欲。

伊兵就是利用反“右派”时兴风作浪。

在党中央号召开门整风、推向社会时,伊兵等就要搞大鸣大放。《戏剧报》是全国戏剧界的主要舆论阵地,要首先带头鸣放。其实在北京的戏剧界知名人士,对党领导也没有特别意见,就是有意见也都在单位内说了。为了造声势,领导小组决定,《戏剧报》应该首先鸣放起来。

于是我在《戏剧报》编辑部内传达指示,并派出了《戏剧报》内几乎所有记者及编辑约有十数人,在北京各戏剧院团,其后到上海、武汉、四川等地去采访,动员大家提意见,要大家鸣放。

最初几天,没有人积极响应,于是我亲自给吴祖光等人打电话,告诉他要派记者采访他,希望他不要有顾虑,有什么意见都可以提。其实他最初是碍于情面才接受采访的。记者回到编辑部写了一篇采访吴祖光的报道,文章中主要谈到文艺工作的领导许多都不是内行,所以常常会因不了解情况而瞎指挥,使文艺创作不能很好发展。

解放前许多有名作家也写不出好作品。这样的意见其实相当普遍,而在各个专业中确实存在这样的问题。《戏剧报》发表北京及各地戏剧界人士的鸣放报道约有三期(当时为半月刊)。

到6月初,风向突然转变。

上海《文汇报》受到批判,《人民日报》刊登社论《这是为什么?》反击“右派”猖狂进攻,很快全国各地掀起反“右派”的大浪。中国剧协当然也闻风而动,整风领导小组立即变为反“右派”领导小组。在剧协内首当其冲的是《戏剧报》。

《戏剧报》按党的指示发动大家提意见,立即变为煽风点火向党进攻的罪证。田汉在《戏剧报》发表了几篇文章,如《必须切实关心并改善艺人的生活》、《为演员的青春请命》等文章,被视为向党进攻的“右派”言论。

于是孙、伊二人立刻夺了反“右派”领导小组的领导权,在剧协内发出了抓“右派”分子的号令,《戏剧报》编辑部就成了剧协“右派”分子的大本营,全编辑部记者和编辑约百分之七十都成为“右派”分子,我一时被打糊涂了,在党的领导小组内我反对这种做法,记者编辑是按党的指示去发动群众提意见的,怎么就变成煽风点火向党进攻呢?当时是我布置记者们去采访,责任不在他们。

伊兵当时指着我说:“你就是《戏剧报》‘右派’的头目。”过了几天,“反右”斗争更扩大了,要抓社会上的“右派”分子。他们说没有知名人物当“右派”分子怎么行,于是在《戏剧报》上找到了采访吴祖光的报道,是对领导提意见的,“外行领导内行”是当时的尖锐问题。

领导小组上报材料中就提出了吴祖光,编辑部那百分之七十的人也一个不少。我听了后十分震惊,于是表示坚决反对:因为吴祖光的意见并不是反党反社会主义的,而且是我们特意采访他才说的善意批评,怎么能看成反党言论而定“右派”呢?伊兵说这就是为了引蛇出洞,这是阳谋。

我们争吵起来,反正我不同意,共产党历来都是光明磊落的,决不能做这种不讲道理的事。那时田汉的两篇文章已经在党内受到批判了,他心情显得十分沉重,一言未发。

伊、孙二人就把剧协定“右派”名单上报文联党组了。而我在两天之后,即被撤销党的职务,不几天伊兵就来接管《戏剧报》,成了《戏剧报》主编,声称我“思想极右”,撤职检查。

据我所知,当时吴祖光的材料上报后,文联领导认为还不够,于是特别又召集一个座谈会,让一些有所谓“右派”言论的著名文学家、美术家、音乐家包括吴祖光等人继续鸣放,并就此组织成一组“反党反社会主义”的文章报道。

参加这次座谈会发言的人,几乎都被定为“右派”分子。而吴祖光的发言,其实没有更多的内容,只是见报时被加了一个吓人的标题《党“趁早别领导文艺工作”》。当时这就是典型的“右派”言论了。我记得,这篇文章伊兵拿到编辑部来时已经是打印好的通稿,准备在《文艺报》、《戏剧报》上同时刊登。

而这样的标题显然不是田汉所写。文联反“右派”领导小组拟定各协会“右派”名单时,田汉仍是剧协党组书记参加讨论。伊、孙二人是领导中的积极分子,也参加了。

我是在很多年以后,到“文革”结束,有次去看望阳翰笙同志,他劫后余生忽然提起旧话,说当年反“右派”时,剧协“右派”分子名单我名列首位,后来是文联领导认为我既无反党言论,又无反共文章,只是行政上犯了严重错误,就不定为“右派”分子,属“思想极右”,后期批判处理。

所以在1958年反“右派”斗争后我被调往《剧本》,接受批判,我都记不起来在各种会上曾作过多少次检讨,受到多少批判,但总是通不过。可能因为精神过度紧张,身心疲惫已极,最终我在一次检讨会上突然晕厥过去,被抬至协和医院抢救,诊断为急性心肌炎,两个月高烧不退,从此卧床不起。后在北京医院住院一年有余。我这个“思想极右”分子就不了了之了。

麻 烦

四十多年过去了,吴祖光被打成“右派”分子,不仅他一人受害,而且全家遭殃。

虽然时光逝去,但总抹不掉心中创伤,一触到这件事,他还是愤愤难平。这种心情是完全可以理解的,我作为这件事情的始作俑者,始终感到内疚,希望他在有生之年能宽大释怀,但很难做到。董健写了一本《田汉传》,1996年在北京出版。在这本书中有一段关于吴祖光被定为“右派”分子的叙述。我不知道董健是从哪里得到当时那些似是而非的情况,写得如此详细具体,摘录如下:

1957年这一“关”,田汉总算过了。

他只是因为那两篇“请命”的文章受到了批评,并没有被划为“右派”。……他像上次批判《武训传》一样,又一次被迫接受了一个强硬的“逻辑”:“英明的是领袖,错误的是个人”。于是赶快上从领袖下从众论,检讨自己,“轻装上阵”,投入反“右派”斗争。

身为剧协主席,他必须亲自主持剧协反“右派”斗争批判大会……一次次批判“右派”吴祖光的大会都是他主持的,有时还要发言。……他不是不知道,此次“鸣放”中,吴祖光完全是被强拉着鼻子去吃“钩”的一条“鱼”——文章是《戏剧报》派人去动员写的;文联的“鸣放”会,是两位文联领导人写了信派人来请去的。

更为要命的是吴祖光在《谈戏剧工作的领导问题》一文中讲的那些所谓“右派”言论,和他田汉那两篇“请命”文章的意见实在是相差无几,有的地方讲得还没有田汉的论点尖锐。……当吴祖光那一双充满困惑、怨愤的大眼睛向田汉看来时,田汉觉得像一支支箭似的向他射过来……

人到无可奈何之时,往往会欺骗自己,以臆造的“逻辑”安慰自己失衡的心。

田汉强迫自己相信,吴祖光既然被定为“右派”,那他就一定是反党的;尽管我田汉说过的话和他吴祖光说过的话表面相同,实质上是不同的。……但将这篇发言发表时,田汉却大笔一挥,将标题定为《党“趁早别领导文艺工作”》,这一改动,性质大变,确实把吴祖光和田汉“分开”了。这样批起来也就觉得“理顺”了。这样做,可害苦了吴祖光!这时,我们分明看到我们面前出现了一个被政治斗争扭曲、揉偏了的“假田汉”。

我不想对《田汉传》这本书,作任何评价,但这番叙述是猜测和心理分析,而不是历史真实,作者对当年复杂的矛盾斗争情况,是不了解的,因而又引来新的麻烦。

当吴祖光知道了这段描述后,立时就信以为真,于是又勾起了他内心的愤怒,认定当年是田汉为了保全自己而陷害了他。

1998年,吴祖光带着他的爱妻新凤霞回常州老家探亲,新凤霞不幸突发脑栓塞,不治身亡。祖光悲痛欲绝,撰写纪念文章,感到新凤霞的病是他被划“右派”所累,又联想起了董健书中所述田汉害他之事,难免文中痛责田汉,文章刊登于香港《明报》,很快被台湾一些报刊转载,于是又卷起了一阵反大陆文化人之风。

吴祖光受了冤屈,使他大半生都过得不舒畅,田汉在“文革”中惨死狱中,这都是使我辈人很感悲伤的事。而今几十年过去之后,田汉又背上这个黑锅,更使人难受。

就在2000年,陈明远先生想要化解这两个前辈朋友之间的误会,应该说是出于好意,他于是做了些调查也核实一些情况,说明当年把吴祖光划为“右派”并不是田汉主持的。陈先生与我以往并没有什么交往,也可能是他知道我看了吴祖光的文章,曾给祖光打过电话,想了解一下当年的实情,所以他给我打电话。

我记得这次电话中谈的内容主要是两点:一点是反“右派”当时我主持《戏剧报》工作的真实情况,另一点是他说在调查中看到一些资料,可以说明吴祖光被划成“右派”,并不是田汉所为,董健书中的叙述,没有事实依据。

他还告诉我要写篇文章为田汉恢复原来的真面目。我曾在电话中回答他说,我很高兴他能写这篇文章,但希望他一定不要再使吴祖光受什么刺激或不愉快。

在陈先生这篇文章发表之前,我根本没有和他见面,也没有先看过他的文章。而当他的文章发表后我阅读时万分吃惊。文中居然写道,曾经采访过张颖,她是当时的知情人,张颖说,错划吴祖光为“右派”分子的是周扬。

我读着这篇文章真是哭笑不得。这位陈先生真会开玩笑,难道打过一个电话,就算采访?而且他写的与电话内容完全不是一回事,我根本就没有提到过周扬的名字。怎能如此无中生有呢?这真是把一潭水搅得更浑了。

时间已经过去数十年,但有些事对遭受到磨难的人是永难忘怀的。至于为什么会造成那段历史的遗憾,又是谁造成了某个人的灾难,我想最好是重新再分析那段历史的大背景:那段历史的所谓时时不忘阶级斗争,包括每个人在那样的环境中自己的盲目崇拜与缺少思索的顺从。固然在复杂的关键中,肯定有为了私欲而兴风作浪、诬陷好人者,但到底是极少数。

那么,究竟是谁划定吴祖光为“右派”分子的呢?肯定不是田汉。因为那时候他已经没有了权力。周扬也不是,周扬虽有这权力,但具体到某个人,他也不能专断定名。据我记忆当时的情况,中国文联反“右派”领导小组(这名字可能不准确)对整个文艺界是最有决定权的。

而这个小组又由各协会的领导组成,名单由各协会提出。在文联领导小组中讨论以后,还要上报更高一层领导才能决定。当年的这批领导据我所知,几乎都已作古(也许还有个别健在的吧?),文联的档案在“文革”中失散殆尽,听说有人在废纸堆中买到过一点。

那么从哪里能找到当时的会议记录呢?没有记录等于没有了证据。又比如吴祖光那篇文章是谁定的标题?如果找不到文章原稿,找不到笔迹,怎么能证明是田汉大笔一挥呢?

时光过去快半个世纪了,那个时代的历史留下的印记,留给历史学家们去研究评论吧。在那个时代生活过来的人,如我者,受到过伤害,也可能伤害过别人,经验就留下给自己吧。■

![>吴祖光劝退 [转载]吴祖光70岁退党 前妻吕恩74岁入党!](https://pic.bilezu.com/upload/e/b0/eb069018c48321c353bdbaf75e1aeeca_thumb.jpg)