不能承受之轻郝好 翻译家高兴:“生命中不能承受之轻”的译名并不恰当

高兴,《世界文学》主编,诗人,翻译家,中国作家协会会员。出版过《米兰·昆德拉传》《布拉格,那蓝雨中的石子路》《东欧文学大花园》等专著和随笔集;主编过《诗歌中的诗歌》《小说中的小说》等大型外国文学图书。2012年起,开始主编国家出版基金资助项目和“十二五”国家重点出版项目“蓝色东欧”系列丛书。主要译著有《凡高》《黛西·米勒》《雅克和他的主人》《安娜·布兰迪亚娜诗选》《我的初恋》《梦幻宫殿》等。

他是《世界文学》的主编,著名作家和诗人,还是一位翻译家和外交官,富有内涵的他说话不紧不慢,娓娓道来,让采访成为一件非常愉悦的事情。日前,他应邀来到宁波市图书馆“天一讲堂”作题为《孤独深处的文学之光———漫谈东欧文学》的讲座,并接受记者专访。

昆德拉

世界文坛不可忽略的作家

对上个世纪七八十年代的文学青年来说,影响最大的莫过于两个人,一个是南美的马尔克斯,另一个是来自捷克斯洛伐克的被称为流亡者的米兰·昆德拉。很难想象,莫言没有读过马尔克斯的小说,此后可以获得诺贝尔文学奖,同样,北岛没有受东欧诗歌的影响,能创作这么有力量的诗歌。

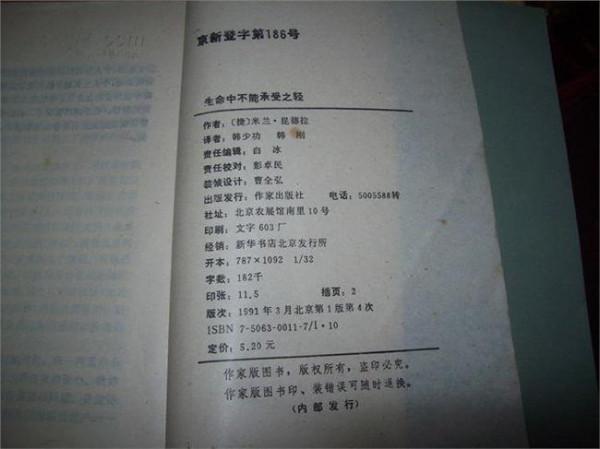

尤其是昆德拉,他的作品在中国的销售可以说是个奇迹,据说所有昆德拉的作品在中国的销量,加起来有上千万册,仅韩少功最初翻译的《生命中不能承受之轻》(后译为《不能承受的生命之轻》)一部就高达数百万册。中国文学思想界言必称昆德拉。后来,昆德拉的所有作品几乎都被翻译到中国来了,“昆德拉热”持续的时间非常长。

曾经创作过《米兰·昆德拉传》的高兴对于昆德拉,无疑是最熟悉的。他眼中的昆德拉是个天才,艺术修养极高,曾经学习音乐,会作曲,后来又在电影学院教书;喜欢写诗,后来写小说。同时昆德拉又是个把自己隐藏和遮蔽得很深的人,他的人生经历大多不为人知。所以高兴在创作《米兰·昆德拉传》的时候采用了迂回的方式,从他的作品中去找线索,去了解和深入他的生活和内心。

高兴认为,昆德拉的文字行云流水,翻译他的作品没有什么难度,但是“生命中不能承受之轻”的翻译是不恰当的,昆德拉的作品不是在探讨生命,而是在探讨存在,生命只是存在的一部分。一个生命死了,他的作品却依然存在。存在和人类的境况,才是昆德拉的议题。尽管《生命中不能承受之轻》这部小说的影响力很大,后来又被拍成了电影《布拉格之恋》,但是高兴最喜欢的还是《玩笑》和《可笑的爱》这两部小说。

高兴说,昆德拉确实是世界文坛不可忽略的作家,“他的作品已经上升到对人类境况进行哲理沉思的高度”。如果说卡夫卡打开了我们写作的心智,那么昆德拉再一次打开了我们的心智。从创作的角度来说,昆德拉独创跨文体的文本,善于用各种手法为小说服务:片断描述、日记、书信、哲思小语等。昆德拉的《小说的艺术》《被背叛的遗嘱》对我们影响巨大,而且他通过小说把政治、性等流于平庸的题材上升到了艺术的高度。

东欧文学

孤独深处的文学之光

高兴说,在捷克生活的那一段时间里,他发现捷克读者最认可的作家不是昆德拉,而是《过于喧嚣的孤独》的作者博胡米尔·赫拉巴尔。

《过于喧嚣的孤独》讲述了一位废纸打包工的故事。一个爱书的人却不得不每天将大量的书当作废纸处理。这已不仅仅是书的命运,而是整个民族的命运。小说通篇都是主人公的对白,绵长,密集,却能扣人心弦,语言鲜活,时常闪烁着一些动人的细节,整体上又有一股异常忧伤的气息。

这其实是东欧文学非常具有代表性的作品。因此,他把讲座的题目取为“东欧文学———孤独深处的文学之光”,高兴给记者解读:因为这些国家都是落后、弱小和偏僻的,大多处于边缘地带,而文学在这里成为一种特殊的武器。

不仅捷克如此,高兴还拿波兰举例,这也是个在历史上一次次被侵占吞并的国家。“在波兰主权还没恢复的时候,恰恰是获得诺奖的波兰作家亨利克·显克维奇让人们想到波兰的存在。”他感慨,对捷克、波兰、匈牙利这些小国来说,有时恰恰是文学表明了它们的存在。

高兴认为,所有东欧作家最感人的地方,就是他们那种道义感和社会承担感。这些作家和他们的文学很难在世界上发出自己的声音,或者需要历经风雨才能引起世界的关注和认可。他们需要加倍的努力才行。

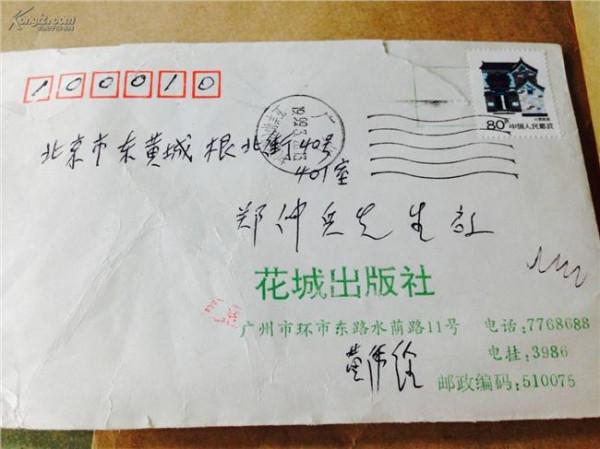

这些年高兴致力于推出“蓝色东欧”丛书,是国家重点扶持的文化项目,每年10部,有小说也有诗歌,总共100部作品,由花城出版社出版。该丛书译者团体由余中先、李玉民等中国一流翻译家组成。他说:“我把最好的时光都奉献给了东欧文学。”

东欧情结

改变他的人生道路

高兴出生于上个世纪60年代,他说那一代人的心中都有东欧情结。电影,尤其是露天电影,是他们童年、少年以及青春岁月的集体记忆。那时,少有的几部外国电影大多来自东欧国家,其中就有阿尔巴尼亚的《第八个是铜像》,罗马尼亚的《多瑙河之波》《沸腾的生活》,还有南斯拉夫的《瓦尔特保卫萨拉热窝》,它们几乎吸引了所有人的目光。在某种意义上,它们还是一种艺术和人生启蒙,构成他们童年最温馨和美好的记忆。

那时候,有人会因为电影而喜欢上一个国家,高兴便是其中一员。东欧电影中的台词还成了当时同学、师生间的“暗号”,比如《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的经典台词“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”,让人热血沸腾,记忆犹新。

除了电影,还有东欧诗人的诗歌:密茨凯维奇、裴多菲、爱明内斯库……上世纪80年代,裴多菲那首《我愿意是急流》曾打动很多人的心灵。甚至有人谈恋爱的时候,都会用上这首诗。正因了这一切,东欧情结渐渐在他的心中生成。

于是在报考大学时高兴毫不犹豫地选了罗马尼亚语。其实,罗马尼亚语语法变化很大,学习难度比英语高,它属于拉丁语系,接近意大利语。而他又不会罗马尼亚语里特有的“打嘟噜”,当时只好每天在宿舍打一壶水,喝口水含在嘴里苦练“打嘟噜”,一直练了好几个月才成功。因为是小语种,还在读大二的高兴就有机会被邀请当翻译,得到的酬劳让他买了很多书,同时实践又让他的外语得以突飞猛进。