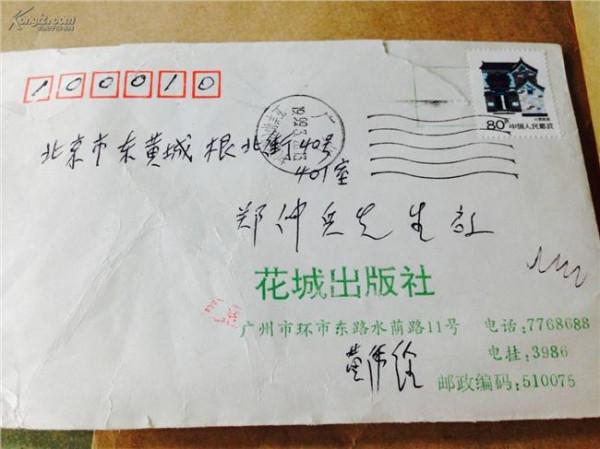

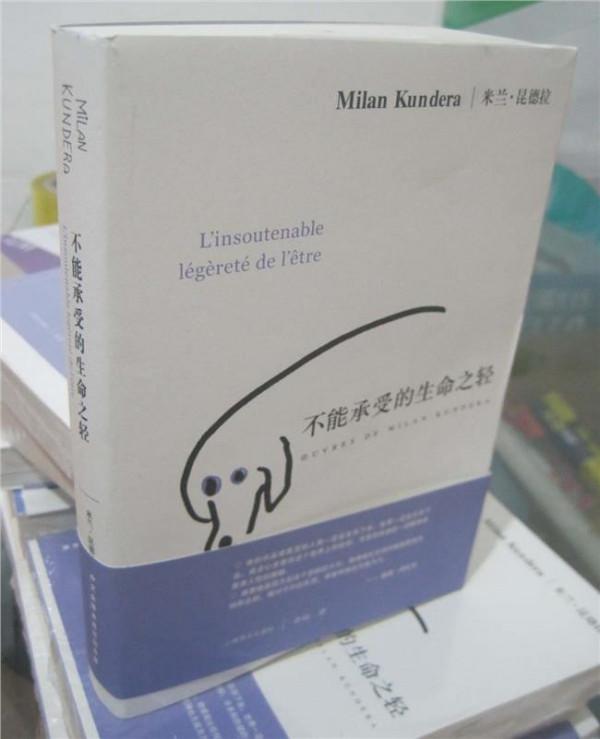

韩少功翻译 韩少功当年翻译《生命中不能承受之轻》的理由

4 我们还得先了解下一下昆德拉其人。他1929年生于捷克,青年时期当过工人、爵士乐手,最后致力于文学与计算机。在布拉格艺术学院当教授期间,带领学生倡导了捷克的电影新潮。

1968年苏联坦克占领了布拉格之后,曾经是共产党员的昆德拉,终于遭到了作品被查禁的厄运。1975年他移居法国,由于他文学声誉日增,后来法国总统特授他法国公民权。他多次获得各种国际文学奖,主要作品有:短篇小说集《可笑的爱》(1968年以前),长篇小说《笑话》(1968)、《生活在他方》(1973)、《欢送会》(1976)、《笑忘录》(1976)、《生命中不能承受之轻》(1984)。

他移居法国以后的小说,首先都是以法文译本面世的,作品已被译成二十多国文字。

显然,如果这二十多国文字中不包括中文,那么对于中国的研究者和读者来说,不能不说是一种值得遗憾的缺失。

5 1968年8月,前苏联领导人所指挥的坦克,在“主权有限论”等等旗号下,以突然袭击的方式,一夜之间攻占了布拉格,扣押了捷克党政领导人。

这一事件像后来发生在阿富汗和柬埔寨的事件一样,一直遭到中国人民的严正谴责。不仅仅是民族主权的失落,当人民的鲜血污染着红旗,整个东西方社会主义运动就不能不蒙上一层浓密的阴影。告密、逮捕、大批判、强制游行、农村大集中、知识分子下放劳动等等,出现在昆德拉小说中的画面,都能令历经“文革”的中国人,感慨万千地回想起过往的艰难岁月。

中国作家们也写过不少政治化的“伤痕文学”。

但如果以为昆德拉也只是一位“伤痕”作家,只是在大冒虚火地发作政治情绪,那当然误解了他的创作--而西方有政治癖的某些评家是乐于并长于作这种误解的。对于昆德拉来说,入侵事件只是个背景,在背景中凸现出来的是人,是对人性中一切隐秘的无情剖示和审断。

在他那里,迫害者与被迫害者同样晃动灰色发浪,用长长的食指威胁听众,美国参议员和布拉格检阅台上的官员同样露出媚俗的微笑,欧美上流明星进军柬埔寨与效忠入侵当局的强制游行同样是闹剧一场。

昆德拉怀疑的目光对东西方人世百态一一扫射,于是,他让萨宾娜冲着德国青年们喊出:“我不是反对共产主义,我是反对媚俗(Kitsch)!” 什么是媚俗呢?昆德拉后来在多次演讲中都引用这个源于德语词的Kitsch,指出这是以作态取悦大众的行为,是侵蚀人类心灵的普遍弱点,是一种文明病。

困难在于,媚俗是敌手也是我们自己。

昆德拉同样借萨宾娜表达了他的看法,只要有公众存在,只要留心公众存在,就免不了媚俗。不管我们承认与否,媚俗是人类境况的一个组成部分,很少有人能逃脱。 昆德拉由政治走向了哲学,由捷克走向了人类,由现时走向了永恒,面对着一个超政治超时空而又无法最终消灭的敌人,面对着像攻瑰花一样开放的癌细胞,像百合花一样升起的抽水马桶(引自小说中的描写)。

这种沉重的抗击在有所着落的同时就无所着落,变成了不能承受之轻。 也许茫然过于尼采化了一些。作为小说的主题之一,既然尼采的“永劫回归(eternal return或译:永远轮回)”为不可能,那么民族历史和个人生命一样,都只具有一次性,是永远不会成为图画的草图,是永远不会成为演出的初排。

我们没有被赋予第二次、第三次生命来比较所有选择的好坏优劣,来比较捷克民族历史上的谨慎或勇敢,来比较托马斯生命中的屈从和反叛,那么选择还有什么意义?上帝和大粪还有什么分别?“沉重艰难的决心(贝多芬音乐主题)”不都轻似鸿毛轻若尘埃吗? 这种观念使我们容易想起中国古代哲学中的“因是因非”说和“不起分别”说。

这本小说英文版中常用的lndifferent一词(或译:无差别、冷漠无所谓),也多少切近这种虚无意识。

但是,我们需要指出,捷克人民仍在选择,昆德拉也仍在选择,包括他写不写这本小说,说不说这些话,仍是一种确定无碍的非此即彼,并不是那么仙风道骨indifferent。 这是一种常见的自相缠绕和自我矛盾。

反对媚俗而又无法根除媚俗,无法选择的历史又正在被确定地选择。这是废话白说还是人辩难言,昆德拉像为数并不很多的某些作家一样,哑默中含有严酷的真理,雄辩中伏有美丽的谎言,困惑的目光触及到一个个两疑的悖论。