潘知常安徒生 潘知常:重读安徒生童话

安徒生(Anderson,HansChristien,1805—1875) ,他以及他的童话,无疑应该是我们中国学者、中国学生最最熟悉的。世界有三大童话,但是每一个中国人只要一说到童话,往往就会首先说到安徒生童话,甚至,在我们中国人的心目中,说到西方的童话,其实就是在说安徒生童话。

当然,即便是每一个中国人都会把西方童话与安徒生童话等同起来,应该说,安徒生童话也完全当之无愧。在这个世界上,他的名字就是“童话”。

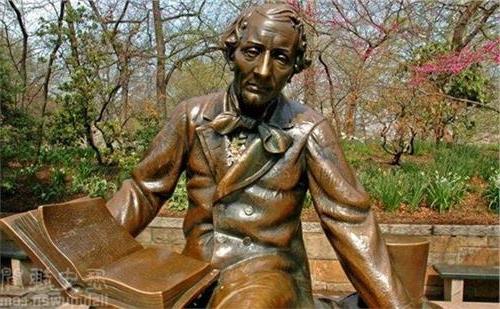

现在回过头来想一想,安徒生本人出生在一个西方小国,而且一生潦倒,终身未娶——他也努力过,可惜,没有赢得任何一个意中人的芳心。然而,也就是这样一个来自小国的作家,这样一个非常弱势的人,却偏偏创造了一个奇迹。

这个奇迹,就是他的作品风靡了全世界。我经常想,有四个字,是中国的一个成语,应该说最适合描述安徒生的作品的风靡世界了。这就是:不胫而走。安徒生在他的自传里写道:“我的故事是从来不要人久等的。安徒生的童话没有改变世界,但却带来了永恒的美丽。

我的一生居无定所,我的心灵漂泊无依,童话是我流浪一生的阿拉丁神灯!” 确实,他所隶属的国家没有可能为他的作品提供什么推力,他本人也毫无自我炒作的可能,他的作品也没有飞毛腿,但是,非常神奇而且令人叹为观止的是,他的作品却偏偏就走遍了世界。

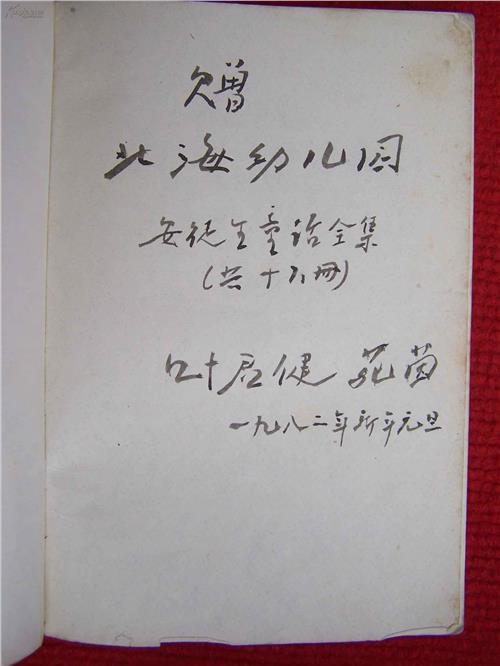

试问一下,当今世界,翻译到中国的作品以谁为最?据统计,排名第一的就是《圣经》和莎士比亚的作品,然后,就是安徒生的作品了。而且,屈指算来,安徒生到现在,已经诞生了200多年,被介绍到中国的时间也已经有了一百年,从1912年开始,安徒生的童话开始被介绍到中国,而且,还能够经久不衰。

我们也许不知道莎士比亚,却一定知道安徒生;我们也许不知有“儿童文学”,却一定知道安徒生的童话。前一段实践,我注意到国内曾经评选过“感动共和国的50本书”,很有意思的是,安徒生的作品就享受了这样一个荣誉,被评选为感动共和国的50本书之一。

看来200多岁的安徒生真的还依然年轻。在当今世界,在中国所有人的精神生活里,都还在发挥作用。

可是,我必须指出的是,我们每一个国人都很熟悉安徒生的童话,但是,这“熟悉”是否就意味着懂得?黑格尔说过,熟知非真知!其实,这句话用在我们国人对于安徒生童话的解读上,应该是最为合适的。因为,坦率地说,我认为在中国基本上是没有人真的读懂过安徒生的。

周做人最初说:“幼稚荒唐”,在读了西方的介绍后,才发现了其中的美。但还只是“儿童性”与“诗性”, 孙毓修说是“神怪小说”。再从徐调孚到叶君健,又变成了为人生、为社会的童话解读模式,但是却始终没有发现其中呈现的是一种终极关怀的爱。是爱的福音。

我知道,当代中国人从小就读安徒生,在小学的课本里,三年级是《丑小鸭》,六年级是《卖火柴的小女孩》,到了初中,是《皇帝的新装》,而且,在辅导教材里,还有《光荣的荆棘路》,还有《海的女儿》。可是,如果我们的中小学教师在解读安徒生作品的时候都南辕北辙似懂非懂,那岂不是更误人子弟?

也正是出于这个原因,今天必须要重读安徒生,要面对一个全新的安徒生,真正的安徒生。当然,我猜想一定有人会私下劝说,何必呢?如此一来,势必得罪那些一生吃安徒生饭的专家们,而且也势必因为与大多数人的对于安徒生作品的理解相悖而激怒很多很多的人,干嘛要向那么多的学者扔白手套?好像要去跟人家决斗似的。

但是,如果转念想一想,安徒生的作品已经成为我们中国人的精神生活的一个组成部分,安徒生的作品,对于中国人来说,已经是中国人精神成长中的一个非常重要的要素。

可是,假如我们的解读是错误的呢?那是否会贻害一代代的青少年?设想一下,现在到处都在查有毒的牛奶,为什么要查呢?据说因为它有三氯氢氨。这样的牛奶,无疑是有害的。人的身体是绝对不能喝这样的牛奶的。但是,人的精神是不是也有一个不能喝有害的牛奶的问题?如果我们过去对于安徒生作品的解读是有害的,那么,我们现在是否也需要检查一下?

安徒生的作品有四大经典:《卖火柴的小女孩》、《海的女儿》、《丑小鸭》和《皇帝的新装》。下面,我就以这四大经典为例,谈谈我对于安徒生童话的重读。

一、重读《卖火柴的小女孩》

安徒生并非丹麦的杜工部(甫)

要重读《卖火柴的小女孩》,我想人们肯定有可能会非常不屑一顾,也肯定会嘀咕说,这个作品我肯定知道,《卖火柴的小女孩》,从小我的父母就给我讲了,甚至都不用到中学后老师再给我讲,这个作品我就已经熟知了。可是,真的熟知了吗?请问,《卖火柴的小女孩》讲的是什么呢?相信我们中国的学生一定会抢着回答:朱门酒肉臭,路有冻死骨。

结果,在被加以“中国特色”的“改造”之后,《卖火柴的小女孩》也就成了丹麦版的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的故事,成了被压迫阶级的“现身说法”,成了控诉资本主义的罪恶的有力佐证。可是,在中国,又有几人能够注意到:安徒生并非丹麦的杜工部(甫),就像杜工部(甫)也并非中国的安徒生?

在这里,我想冒昧地说一句,可能除了中国之外,全世界的孩子们都不会这样回答。甚至,我还想冒昧地再说一句,安徒生如果知道我们中国人是这样理解这篇作品的,他很可能在坟墓里夜夜难以入睡。他很可能会跑出来,会长途跋涉到中国,来为自己的作品予以澄清,因为他的这篇那么美好、那么深刻的作品,竟然被我们解释得如此不堪。

现在再回过头来重读《卖火柴的小女孩》,不难发现,我们过去的阅读,都是一种带了有色眼镜的误读。这里的“有色”,就是中国人经常挂在嘴上的“为富不仁”。类似《卖火柴的小女孩》这样的题材,中国人往往轻车熟路地按照阶级对立的模式去解释。

那就是为富者一定不仁的坏人,穷人一定是被富人剥削造成的,也一定是好人。可是,这正是我们与安徒生之间的差别。因为在安徒生那里恰恰没有这个观念。在西方美学里,没有“为富不仁”的观念,也没有穷人都是因为被富人剥削的观念,更没有穷人天生就是好人的观念。对于西方人来说,穷永远是值得诅咒的,穷人却是值得同情的。而且,穷人与富人中都有好人,也都有坏人。

由此入手,我们应该会恍然领悟:安徒生一定不是为了对我们进行阶级斗争教育,也不是为了对我们进行忆苦思甜教育,所以才写这个作品的。我们误以为是,那是我们中国人习惯了从这个角度去理解,也是因为我们如果一旦离开了这个角度,也实在没有了其它的角度。

再拓展一下,在中国,当我们面对社会上的贫困现象以及因此而引起的悲剧灾难的时候,往往会归咎于富人的不仁。我们对地主有一种天生的仇恨,我们觉得地主就是导致中国社会落后、导致中国社会动乱、导致中国的穷人的贫困的总根源。

但是,果真如此吗?实际上,这是一个虚假的说法。今天,心平气和地来讨论这个问题,我必须要说,在历史上,地主真的阻碍过中国社会的进步吗?基本上没有。要知道,地主和农民的矛盾从来就不是中国社会的主要矛盾。

而且,去看一看所有的农民起义,应该就可以发现其中的一个规律性的奥秘:所有成功的农民起义都是地主阶级的知识分子和农民相互结合的结果;所有失败的农民起义都是知识分子不跟农民结合相互结合的结果。换言之,在中国历史上,我们根本找不到地主阻碍了中国社会的进步的例证。

贫困的问题也是如此。我们往往把私有制看做罪恶的源泉、贫困的根源。中国的地主也因此而倒霉。其实,在中国社会里,阶级对立并不明显,而主要是官民对立。即便是贫穷,也是地主与贫民的同步贫穷。倘若一味在其中做人为划分,并且蓄意去激化仇恨,捏造出阶级仇恨的理论,就会走向以仇恨立国、仇恨立家、仇恨立人的错误道路。

以中国二十世纪最著名的四大地主为例,这是我们大家都很熟悉的四个人物。

第一个地主,是周扒皮。可是我们而今冷静想想,就不难发现,周扒皮怎么能被叫做地主?我可以断定:高玉宝根本就没有见过这样的地主。其实,中国到底有几个人见过地主?一个省里,又有几个真正的地主?我是文革中的最后一批下乡知青,1975年去的,我插队的那个村就只有富农,没有地主。那么,什么叫富农呢?全村只有他们家在春节的时候能吃上白面馒头,他们的富裕,也就仅仅如此了。

再看周扒皮的“半夜鸡叫”的故事。其实,这真是一个蓄意的捏造。我下乡两年,应该说对此还是有一定发言权的。那时我在生产队当计工员,同时还负责敲钟催大家干活。可是,我一敲钟,全村人就都不开心。为什么呢?队长敲钟的时候,在早上,用过去的文学语言说,叫“看见天空泛鱼肚白”的时候,他就去敲钟,敲完以后,家家户户都开门,每个人都揉着惺忪的睡眼出来,等他们到了村口,我就在那儿为他们计工,用今天的话说,就是给他们打卡,然后他们就往地里走,一到了地里,天也就大亮了,正好开始干活。

可是,我根本没这个本事,我当时才十八九岁,还挺小,让我去敲钟,我做不到大半夜就开始瞪着眼等着天开始泛鱼肚白,不可能的,所以,我就干脆用闹钟,凌晨四点就闹。

可是,闹钟毕竟是个机械的东西,每天都是四点闹,但是天气可就不是这样了,有时候四点我去敲钟,因为天气正常,大家到了地里,就开始干活,可是,有的时候四点的时候天气很不好,我把大家赶到地里,但是天还是没有亮,结果,他们出村以后连路都找不着,到了地里,天还是一片漆黑,根本干不成活,于是,他们就坐到地头,大家一起埋怨我,直到天气放亮。

周扒皮的故事也是一样,任何一个对农业社会稍有了解的人就不会办这种蠢事,想让长工多干活,就让公鸡早点叫,可是,天气如果没有亮,到了地里也没有办法干活的。因此,说周扒皮是地主,我根本不信。

二十世纪中国的第二大地主是谁呢?黄世仁。黄世仁是大地主吗?我们过去没见过大地主,因此也实在弄不清楚什么才叫大地主。可是,现在有很多先富起来的人,怀揣百万、怀揣千万、怀揣亿万的人,我们倒是见过了。那么,这些人如果想得到一个美女,难道还需要去强暴吗?应该不会?!我们就是用脚趾头也想得出来,一定会有很多美女想嫁给他的。同样,黄世仁如果真是个大地主,他难道还需要强暴别人吗?那可就完全没有了大地主的范儿了。

我有一次在南大上课,有女生过来跟我说,潘老师,你平常还挺时尚的,今天怎么那么传统?我说怎么叫“那么传统”呢?她说:您想想,喜儿会是真实的吗?我们女生在宿舍里早就总结过了,不可能有喜儿这样的人,有钱的找她,她偏偏不要;也不可能有黄世仁这样的富人,还要靠去强暴才能得到美女。

当然,这种看法也有点太偏激了,所以,后来我就批评她说:你们现在这些女生,眼光有点问题,你们看男人,看到的都不是男人。当时,她就把眼睛瞪大了问:那是什么呢?我说:是动物。她又很吃惊地问:什么动物呢?我说:豹子。她立刻就恍然大悟了,是金钱豹。确实,这个女生的看法不太正确,但是,她也发现,黄世仁根本不是什么大地主!

第三个大地主,是南霸天。关于这个人的原型,我们现在已经很清楚了,他姓周,是当地的一个读书世家,没有任何血债,,也很能够善待村里的百姓。而且,在他死后十几年,红色娘子军才成立。所以,显然,他不是南霸天,而且,看来,海南也没有南霸天。

第四个大地主,是刘文彩。认真说起来,刘文彩倒真是大地主,可是,他却没有什么欺压百姓的行为,什么“水牢”之类,其实都是后来的宣传部门杜撰的。至于刘文彩本人,他可要算是“希望工程”的最早的发起人了。他当时就捐了两千亩地,办了一所学校,而且专门立了家训:子孙后代不得收回校产,而只能一年参加核查一次校产的核查。

更有意思的是,有一年,某电视台采访刘文彩当年的小老婆,记者以为这个小老婆肯定恨透了万恶的大地主,一定是天天把牙磨得霍霍响,恨不得咬他一口,以解心头之恨。因此。他们就顺这个思路问,你现在还想不想刘文彩呀?他们以为,答案肯定是:“我恨死他了”,可是,这个老太太却回答说:“我一直都很想他”。

这个回答可能是让记者措手不及,可是,他还是没有反应过来,于是,就又接着问道:“怎么想他?”当时,我就看到那个老太太又很羞怯地想了一会儿,那个时候,我相信在镜头前面她一定是脸红红的,然后说了一句让记者更加意外的话,她说:“我到现在还爱他”。请看,这就是小老婆心中的中国20世纪最为著名的大地主。

弄清楚中国二十世纪最为著名的四大地主的真伪,非常重要。因为假如连我们作为典型天天挂在嘴上的四大地主都是假的,那么,地主在全国各地压迫穷人,而且导致了穷人的贫困,也就站不住脚了。(点击此处阅读下一页)