朱维铮经学史 朱维铮 经学史家的学问与脾气

朱维铮(1936-2012),祖籍江苏无锡。毕业于复旦大学历史系中国古代史专门化,留校任教。朱先生治学严谨、功力深湛,是中国经学史、中国思想文化史、中国学术史、中国史学史、中西文化交流史和中国近代史等多个领域的著名历史学家,在海内外享有很高声誉,曾获德国汉堡大学荣誉博士。

他师承陈守实、周予同先生,继承了复旦优秀的史学传统,治学能力和成果在早年即为学界所瞩目,是1980年代文化史研究的主要倡导者、开拓者和建设者,主持整理、编选和校注多种重要典籍,是促进国际文史学术交流合作的先行者。2012年3月10日逝世,享年76岁。

导语

众说纷纭朱维铮

2012年3月10日,复旦大学历史系教授朱维铮辞世。此前一年,朱维铮备受肺癌折磨。历史学界的巨子,终究成了历史的一部分。在复旦大学的讣告里,对朱维铮教授的悼辞,兼备了品格与学问的赞美,毫不吝啬:

他一生自尊风骨,延续了老一辈学人风范。课间饮水,必背对学生;批改学生文稿,红笔淹墨;讲学犀利酣畅,诲人温文尔雅。海外学者赞誉先生为“低调的大师”,他谦称自己是“一名中国历史研究的从业者”。他一生身体力行,履行当代中国知识分子的社会责任,与王元化先生一起提倡“有学术的思想、有思想的学术”。

而朱维铮昔日的学生、友人回忆起朱维铮的时候,则稍显谨慎。朱维铮硕士生、中国社科院近代史所研究员马勇说:

他或许带走了一段历史记忆,或许带走了一段学术。朱维铮逝去无疑是当代学术巨大损失,他所涉及的一些学术领域,可能不会很快有人填补。

马勇虽是朱维铮的弟子,其说法,却不失审慎。他的观点如果详做解释的话,其意或许应当解释为:朱维铮先生在史学上,是有巨大建树的,但这些成就,或许在将来能为后人填补。

上海另一位著名史学家、三卷本《中国思想史》作者葛兆光则以一种稍显晦涩的文笔写到了朱维铮的为人处世与学术风格:

朱先生的性格可能会给人留下很深印象,但我觉得,我们不必过度强调他做人特殊的那一面。做人特殊是很容易的,一个人要哗众取宠、显示出一副与众不同的样子,很容易;问题是,那与众不同的东西背后得有一个坚实的学术在支持,否则,疯话谁都会说。朱先生难得的一点正是,他始终在学术立场上做事,通过学术关怀社会,通过学术论著表达他的见解。

葛兆光这段回顾性文字,主要是为朱维铮的学术与人格上做了辩护,但一句“做人特殊”,也着实耐人寻味。到底是如何“做人特殊”,局外读者就云里雾里,完全不晓得了。

复旦大学历史地理研究中心教授姚大力的回忆,也颇有意思,姚大力说:

我说朱先生属于见证过大师时代的最末一代人,而没有将大师这顶高帽子硬罩在他本人头上,这样说绝无任何贬低他或对他不敬的意思。

姚大力是专业的史地专家,他的意见肯定是针对部分媒体对朱维铮无限拔高所言,但很难弄清楚姚大力的观点究竟是对谁发的。细心的读者或许会发现,在朱维铮辞世后的纸媒报道中,将朱作为“大师”,不在少数,而就在朱维铮辞世后的第六天(3月16日),上海纪实频道播出了《朱先生的最后一课》,全程纪录朱维铮病中为学生授课情景,画外音以极为谦卑的口吻,赞誉朱维铮为“大师”。

当然,这其中最让人疑惑的,是来自深圳《晶报》对于朱维铮去世的报道,该报道主标题即是《“最后的经学家”朱维铮逝世》。“经学”这门学问,早已伴随大清王朝的崩溃而逝去了,最后的“经学家”,或许只有章太炎才能称得上,因为他是一代大儒俞樾的学生、名正言顺的清学之殿军。当然,在同日关于朱维铮辞世的报道中,大多数媒体,是小心谨慎地把朱维铮定义为“经学史家”——这肯定不会犯鲁莽无知的错误。

关于朱维铮,一个很明显的事实是,斯人已去,尘埃却未落定。到底该怎么评价朱维铮,媒体(电视与纸媒)与学术界,存在着不同的说法;朱维铮的学术贡献究竟是什么,学术界的口径,也并不尽然归附于复旦大学官方讣告的口径。

一个历史学家死了,关于这位历史学家的历史,却并未结束。那么,第一个要搞清楚的问题,就是:朱维铮是何等样人?

张扬“启蒙”的历史学家

一个历史学家身后功业的评定,自然要看其历史学上的成就。朱维铮在史学上的成就是什么?毫无疑问,一如媒体在其讣告所言,其最大的成就即是其“经学史”的研究。但朱维铮确立其史学家声誉、并获得广泛读者的,却未必是其专业性的经学史作品。

从朱维铮已出版著作的序列看来,其第一本著作,也是日后影响最为广泛的作品,是出版于1987年的《走出中世纪》。这本340页的思想随笔集收录于上海人民出版社出版的一套文丛——《思想者文丛》,所谈论的主题,是中国晚明至清末的历史,论述的中心一如书名,是中国走出“中世纪”的曲曲折折。

“中世纪”这个名词,是用来界定西方罗马覆灭至启蒙运动之间的断代史名词。这段历史,在传统的史学论述中,是充满了血污的宗教审判所,是诸城邦王侯之间的血腥征伐,是历史的停止与无尽的黑暗。朱维铮教授在这本书中使用这一名词来论述中国历史,大致上可与历史教科书中的“封建社会”这一概念等同。

建国前二十七年乃至于上世纪八十年代,中国历史学的主题之一,即为“明末资本主义萌芽问题”。所谓“资本主义萌芽”,是指在明代中后期在江南地区产生现代资本主义生产方式、组织方式的企业(手工工场),但却没有推动中国历史走出封建社会。

这是一个史学界的假设。按照这一假设,中国在近代所有的失败,皆由于资本主义“萌而不芽”而来,如果“萌芽”开花结果,那么不会有鸦片战争、不会有甲午之败、不需戊戌变法,简单说,在这一历史的假设之上,整个中国历史中,就没有1840—1949这百年不断失败的历史。

反过来说,在这一假设之上,也可以形成一种放大的问题路径,中国的近代史到底出了什么问题:中国与西方之间的差距,是怎样被不断拉大的;中国资本主义萌芽,是怎么破灭的;清王朝作为一个异族王朝,对于中国文明的压制,产生了什么样的破坏?这些,都是朱维铮在《走出中世纪》一书中细细考证、阐释的问题。

在这里,我并不想过多地卷入关于“走出中世纪”这本书及朱维铮教授的方法论是否正确的争论。更为值得注意的,是这本书的出版年份——1987年。上世纪八十年代,是所谓文化界的启蒙时代,启蒙这一涵义,在一定程度上是与五四运动塑造的思想性格联系在一起的。

这一时代的思想特性,与五四时代一样,其思想的根本要旨,建立在几组可供对比的关键性问题的阐释上,儒学与西学、古与今、现代与古代、封建社会与资本主义社会……如此等等,这些构成对立关系的要素,还可以不断地延伸地排列下去。

对于上世纪八十年代这一批史学家来说,分析封建主义及其失败,其问题意识,不仅仅是针对清王朝的,更是当下的。上世纪八十年代的文化启蒙—反思运动,将前二十七年树立为一个对立面。唯有如此,才能为新时代开路,为改革及其理论上的合法化铺平道路。

毫无疑问,像《走出中世纪》这样的作品,是受到时代欢迎的,影响力非仅国内,更获译介成英文,在国际学术界,也有一席之地。二十年后,这本书推出了新版(修订本),按朱维铮教授的说法,新版“增入的篇章,多为讨论晚明西学在华的历史轨迹,或可稍补初版头轻于腹的缺陷”。也就是说,朱维铮教授在二十年之后,仍在加强其对“走出中世纪”的论述,不仅如此,一年之后,《走出中世纪二集》也随之出版。

一位严肃的历史学家,对于其历史理论的一贯性,毫无疑问是会相当看重的。朱维铮教授成熟期的学术活动,与中国改革开放三十余年几乎并行,在其成熟期学术生涯之始末,以两本“走出中世纪”为标示,提示的命题,也是一致的。可以论断,其论述的底色,即上世纪八十年代所塑造的“启蒙”。在其去世后,有诸多媒体与学术界的回忆,将其描绘为张扬“启蒙”的历史学家,确实是恰当的。

作为经学史家的学者

在学术定位上,学术界与及新闻传播界,都很看重朱维铮“经学史家”这一位置。在今天的语境下,似乎要搞明白“经学史家”这一身份,还需要作进一步的解释。

历史学这本中国传统学问中的中心学科,在政法、经济、社会学等新兴学科的冲击下,今天的位置,已远不如昔日。中国最后一代传统历史学家的凋零,实际上正是所谓民国史学大家辈出的时代。

在今天,回望过去百年的历史学,民国一代以清代考史传统为根底、又兼收西学新方法论的学者,如王国维、陈寅恪、章太炎、顾颉刚、钱穆等等,正是中国伟大史学传统的最后殿军。自此之后,中国本土方法的历史学,无可避免地在西学的攻势之下走下了神坛。

中国的史学传统,有一个相当独特的脉络,即“经史合一”,至清中叶,一代史学大师章学诚将这一传统归纳为“六经皆史”。

“经史合一”中的史,自然是指历史,这是好理解的。难点在于“经”。“经”字其原初的意义,指的是织布所用的线。而后,“经”引申为穿订书册的线,进而指书籍。大概至西汉之后,“经”就专指儒家经典了。儒学,作为贯穿两年余年古典帝制时代中国学问,其底色,就建立在所谓的“经”之上。

本来,这是一门确定无疑的学问。既然“经”指的是儒家的经典,那么,通过讨论阐发这些经典著述,即可以此为标准来讨论中国古代的学术思想与及政治文化。但问题也恰恰就出在这个“经”上。秦火之后,史传孔子手订的数部儒家经典(诗、书、礼、乐、春秋)毁于一旦。

而西汉建立后,这些经书由儒者通过口授,重新书写下来。这些经书,即是“今文经”,“今文”的意思,是指用汉代文字隶书书写的经书。事有不巧的是,汉武帝年间,鲁王刘余(又称恭王,死于前128年)坏孔子宅,得《尚书》、《礼》、《论语》、《孝经》等凡数十篇,之后又在河间献王等处,陆续发现许多战国时遗留下来的儒家经典,都是用以前的小篆写成的,这些经书被称为古文经。

这两种经书,用不同文字书,如果内容一致,就没什么问题,但恰恰两种经书在内容上出现了分歧。何者为真,何者为假,这是争论了几千年的老问题。汉之后,大一统帝国纷纷以儒家为理论正统。但儒家本身,却一分为二,或宗今文经学,或宗古文经学。

学术上的派别之争,难以融合,甚至演化成诸多流派,甚至在近代革命史上,这两派人物也严重对立。比如近代戊戌变法的主将康有为,是清季著名的经文家,而与康有为唱反调的章太炎,则是古文经学的代表人物。

明白了经学作为中国学术皇冠的重要性,也就晓得“经学史家”的重要性。对于经学史的梳理,本身就是对于中国文化主干道的清理。如果仅仅给朱维铮冠之以一个“历史学家”,这是一场体面的葬礼,但相当无足轻重。在今天学院科层体制工业化流水线生产下,“历史学者”之流,几乎是批量产生,有无史识,有无学养,并不重要,只要循规蹈矩做成一篇博士论文,即可自封或者他授为“历史学者”了。

朱维铮的经学史贡献,主要集中在两部著作上。第一部,是编订了周予同先生的《周予同经学史论著选集》。周予同(1898—1981),是五四之后最为重要的经学史家,朱维铮早年曾有幸师从。朱维铮在上世纪八十年代编辑出版乃师文集。

这部书,不太为热衷公共事务的公共知识分子注意,却在学术界持有广泛的好评与持久的反响。朱维铮为本书写的长达四万字的后记《中国经学史研究五十年》,也相当精彩。第二部,是出版于2002年的《经学史十讲》,这部书,是到目前为止朱维铮已出版经学论述的结集,从秦末至民初,纵横两千年,草蛇灰线,谐趣横生,能把晦涩的经学史,用如此简单明白的方式介绍给读者,其唯朱维铮乎?

据说,朱维铮生前不愿将尚有遗憾的文章交付出版,手头尚有两本思想史大著,皆因年迈体衰,乏力修订,而未印行于世。当然,这样的先例,是不乏的。经学,自来为寂寞寥落之学,有清一代,治经之大师,勤恳勉学一生,多半也就是一两部著述行于当世。朱维铮有《经学史十讲》及诸多经学论述行于世,也无愧于桂冠之学。

一个学人的脾气

据葛兆光回忆,朱维铮生前,脾气是很大的,“朱先生上课要骂人”。这倒绝不是葛兆光的一家之言。

朱维铮逝后,一条旧闻被拉上了前台。说的是朱维铮怒批一位央视百家讲坛炙手可热的女主讲,根本不懂孔子,“不读书”、“缺乏常识”等等。顺带,朱维铮的批评,还捎上另一位主讲人易中天,“赞美她讲述了‘人民的孔子,也是永远的孔子’,这说法实事求是么?”这是一个见之于报章的旧典,大概也能说明一个学者的品质:以学问为标准,不怕得罪所谓的学术超男超女。

这看起来似乎不是惊天动地的品性,其实在当今这个“学学相互”的时代,讲真话,干得罪人的事情,是需要勇气的。

关于朱维铮的骂人,甚至有好事网友总结出三大规律,“一曰:人无贵贱,该骂就骂”、“二曰:言出有据,骂必有征”、“三曰:快意恩仇,睚眦必报”。该网友描述,颇为有趣:

(朱维铮)既不因名小而免骂,亦不因名大而惧骂。其所攻的对象,从天潢贵胄到市井细民,从大师鸿儒到无名鼠辈,骂锋所及,连选他课的学生亦不能幸免。加以朱先生同辈中多有高据要路者,能获得寻常人闻所未闻的内幕消息,其课堂俨然成为上海新闻发布会现场,每每爆棚。朱先生把个枯燥乏味的中国经学史课讲得峰回路转,柳暗花明,从下午一点半直讲到四点半,听者与讲者俱无倦意。

他的课颇有理路,上半场夹叙夹议,述古史而论时事。下半场则急转直下,图穷匕见,拿出真家伙,一系列学术观点鞭辟入里,令人应接不暇。有些选课的学兄,敬其学问而畏其脾气,专门冲着下半场去。午后高卧至三点钟,才悄然走进文科楼九层的历史系电教室,摊开笔记本,洗耳恭听。

还有一些仁兄,因为多次听他的课,对他的学术观点早已不陌生,只对他的常骂常新的针贬时弊倍感兴趣,听完上半场,等到朱先生骂完,即收摊走人。真正应了那句老话,复旦大了,什么学生都有。

这性格,或许也可以解释葛兆光所谓的“做人特殊”。

2011年8月,罹患肺癌的朱维铮出席上海书展,为系列片《大师》做宣传,并当场痛斥“假大师”泛滥,朱维铮讲:

“现在报纸上大师满天飞,阿猫阿狗都可以是大师。打开今天的报纸,一些假大师还在神气活现。在我看起来,辨别真假有一条就是,看看真正的大师是怎样的,可以看穿什么是‘假大师’、什么是‘吹牛大师’!”

时隔五个月之后,史学界的标杆,够得上“真正的大师”的人物,去了。而“假大师”、“吹牛大师”依旧横行在各色各样的舞台与讲坛上。像“经学”的核心工作辨伪一样,要辨别真假大师,这样的工作,往往要靠类似朱维铮这种性格与学养的人物,“该骂就骂”,“言出有据,骂必有征”。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。朱维铮之后,师从过中国传统史学最后一代学者,了解传统史学精髓的人物,或许真的告一段落了。然而,这种“求真”的“脾气”,不可坠落。

朱维铮著述(包括编校著作)

1、《孔子思想体系》,与蔡尚思合著,上海人民出版社,1982年6月。

2、朱维铮(编)《周予同经学史论著选集》,上海人民出版社,1983年10月第一版,1996第二版。

3、梁启超(著)、朱维铮(校注),《梁启超论清学史二种》,含《清代学术概论》《中国近三百年学术史》,复旦大学出版社,1985年9月。

4、《走出中世纪》,上海人民出版社,1987年12月。

5、《十大史学家》十大系列丛书,与裴汝诚合著,上海古籍出版社,1989年8月。

6、《音调未定的传统》,辽宁教育出版社,1995年3月。

7、《求索真文明——晚清学术史论》,上海古籍出版社,1996年12月。

8、《清代学术概论》 梁启超 撰,朱维铮 导读,上海古籍出版社,1998年1月。

9、《维新旧梦录》台湾版名《未完成的革命》,与龙应台编著,生活·读书·新知三联书店,2000年1月。

10、 《壶里春秋》(学苑英华),上海文艺出版社,2002年4月。

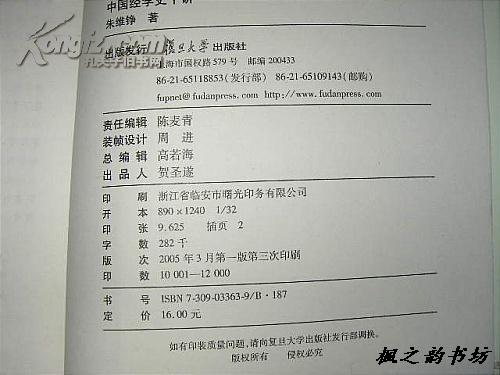

11、《中国经学史十讲》,复旦大学出版社,2002年10月。

12、《马相伯传略》,合著,复旦大学出版社,2005年7月。

13、《走出中世纪》增订本,2007年4月,2009年7月收入中国文库。

14、《走出中世纪二集》,复旦大学出版社,2008年5月。

15、《清代学术概论》(跟大师学国学)梁启超 原著,朱维铮 校注,中华书局2010年1月。

16、《周予同经学史论》,朱维铮编校,上海人民出版社,2010年2月。

17、《重读近代史》,中西书局,2010年8月。

18、《音调未定的传统》(增订本),浙江大学出版社,2011年12月。