快与慢的世界 ——读雷平阳的诗歌

1 过去了的2006年可谓是中国诗歌的热闹年,各种闹剧在轮番登台演唱着,诗歌终于如一些诗人的心愿,回到了大众的关注之中。

可是,诗歌毕竟是一种文学,它以文本来说话,影响人们的生活,而不是一种社团活动,以行为艺术那样的现象来硬要向时间的肌理进行镶入——诗歌不是一种语言操练的场!

生活里,人们的文字和语言是为了表达自己,表达生命的需要,或者表达对自然的敬畏,比如拿收获的粮食牺牲贡献给神时,他们的歌和舞就时为愉悦神灵,祈求来年的丰收无灾无难。

而平时,他们感到痛苦和快乐时,他们就高哼低吟自己喜怒哀乐,歌不足以展现表达,那么就来舞蹈,手舞之足蹈之。而所谓艺术,不过是生命的天然的张扬挥洒,像水在高山丘陵平原谷涧河流湖泊海洋那样自然运动——人类之所以是人类,比较自然万物高级,不是在他们能不能统治者地球,而在于他们能创造了艺术,或者更准确的说,他们发现了艺术。

现代社会带给人的毁灭,来自工业社会中,人类对速度、效率的追求,被高速、高效的生活逐渐异化为机器,承认对自然和社会地侵袭掠夺为正义,人在科学文明的“阳光”下再次被遮蔽、迷失——吸毒、心理疾病案例的突现;在自然方面则表现为对自然资源的掠夺、破坏,自然反应给人以涝旱等自然灾害和对人肉体的病变等。

诗人无法给生活提供物质来满足人类的欲望,他能提供的只是使我们能在高速生活节奏中减缓灵肉离心带来剥离的苦痛,使人类能重新来审视这个世界,思考世界和人类的关系以及人类社会自身。

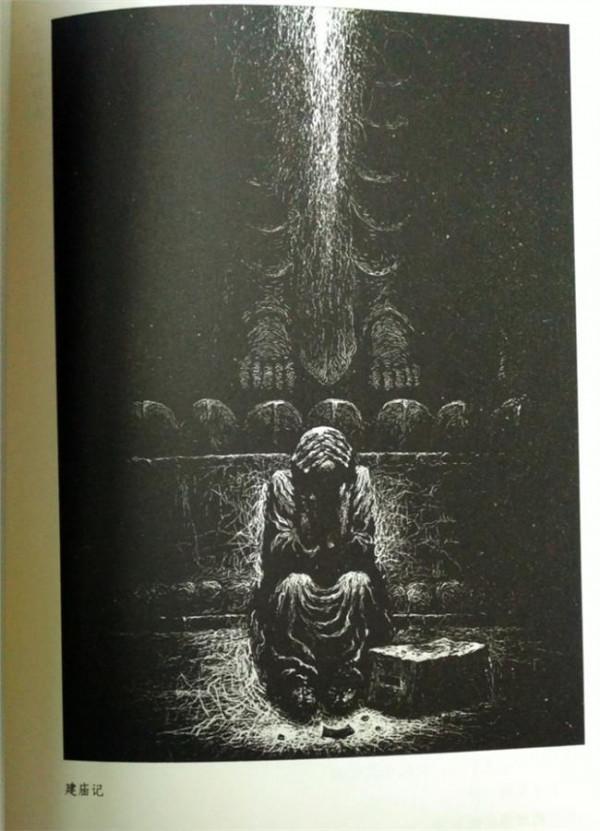

这个时代,写诗歌是一场孤独地对弈——人和自己对弈,语言是棋子。真正写诗歌的人,多数时间里每天都要面对自己,面对“超期服役的夏利牌出租车”,他们在追求手艺的精致时,不去回避午夜空旷的逼问——“如果允许裸跑,在人的身体里/最后剩下的,也就是一排路灯/外加刮进挂出的秋风”(《昆明,深夜两点》) 。

海德格尔在《人,诗意的安居》中将诗人的天职表述为:“诗人的天职是还乡”,这是很有意味的事件;而我更喜欢把诗人的诗歌写作当到人类接近自己的过程,在写作中人发现自己是“神”——不是宗教的“万能之神”,“神”在这里是存在或本真的异名。

诗歌的写作是一种接近本真的过程,诗人必须接近自己的内心,接近古老的性灵,此时诗人是被解除了甲胄的孩子。

但是对于那些实用主义、功利主义者、物之上者,他们因为俗物太多干扰了内心宁静,也就是说,他们的内心被蒙蔽了,“神”的光无法在他们身上显现出来真实。他们是生活着的,在生活里,保持着对平常熟视无睹的事物再次陌生、发现,保持孩子对世界的好奇,对它们重新进行思考、解释。

2 速度!恰恰是速度在毁灭着人的肉体和灵魂!! 而诗人,不仅仅是诗人,所有生活的人们在生活中最主要的对抗不是来自政治、基督教等文化的攻击,而是来自西方现代科学所带来的速度——这样的生活文化与中国传统文化中的“慢速度”形成一种矛盾的生活交锋,在人们的生活中频繁的发生着。

中国的文化里,人和自然是亲人关系地生存着,人以自然为学习精神模仿对象,寻求和谐是中国人的最高境界。

可是,在清朝被西方的快文化攻陷,我们就生活在良种文化交锋的旋涡之中,所以当我们“慢”下来时,就会发现: 只有贩毒的人是快的 在这儿,其他都很慢 最慢的是怒江 只有吸毒的人是快的 在这儿,其他都很慢 最慢的是苍山 只有死亡是快的 在这儿,其他都很慢 最慢的是活着 在这儿,只有我的心是快的 其他都很慢,最慢的 是我的那些不能直呼其名的 死去的乡亲,或他们还醒着的坟。

” ——《快与慢》 雷平阳在这里深刻揭露出现代生活文化中的那种矛盾,他没有沉湎于个人抚慰之中,而是用行动来进行抗争。相对于世人而言,诗人因为心灵的敏感,他更能预先感知到那些最细微的疼痛,进而使用语言把那些被忙碌奔波、消费消磨得麻木的世人所熟视无睹的事物重新发现出来。

所以,在《断章》中面对这样的情况的时候,诗人采取这样的方式来处理: 有一天晚上,我沿着马山下的道路 往回走。

马山上的野花却在暗中 朝相反的方向移动。它们很快地 就脱离了马山,我却迟迟 走不出马山的影子。我并不爱马山 如果非得形容它,它就是我体内的 一列蒸汽机车的车头。它跟我一样 许多年了,一直在渴望往回走 但又一直立在原地,像个颤栗的黑影 以内心的慢来对抗外界的快,不是一种你死我活的抗争。

“它跟我一样/许多年了,一直在渴望往回走/但又一直立在原地,像个颤栗的黑影”——“我并不爱马山”,可是又没有办法,那它只能转变为“体内的一列蒸汽机车”驱动了人,但它控制不了人,因为有的人内心永远有一种渴望收容和叛逆、抗争的心理,它永远都在寻求着一个平衡点。

我想找一个地方,建一座房子 东边最好有山,南边最好有水 北边应该有可以耕种的几亩田 至于西边,必须有一条高速公路 我哪儿都不想去了 就想住在那儿,读几本书 诗经,论语,聊斋;种几棵菜 南瓜,白菜,豆荚;听几声鸟叫 斑鸠,麻雀,画眉…… 如果真的闲下来,无所事事 就让我做在屋檐下,在寂静的水声中 看路上飞速穿梭的车辆 替我复述我一生高速奔波的苦楚 ——《高速公路》 在高速公路边,作一个陶然者,介于隐居与入世之间,这个是现代生活中每个人的希望,把“高速”——快速度的生活和慢速度心态结合起来生活,《断章》和《高速公路》都企图做出熊掌和鱼翅兼得,雷平阳高明就在于这个发现,他暗示了一种现代生活的——准确地说,是未来的一种生活方式:由个体来实现减慢生活的速度。

也就是,我们无法改变时代生活的汽车飞轮,那么,我们干脆抛开速度,暂时忽视它的存在——它必然存在,继续——然后,我们放下匆忙奔波的心态速度,重新用心地去观察周围的人、树木、土地、天空、蔬菜、鸟等等日常被忽视的事件现象,那么,我们可以发现一切的东西都充满了新奇,它们自然地呈现出生命的丰富。

现在,诗歌的发现已经不再是过去那种发现、命名了;现代的诗歌发现,应该是对日常被忽视的事物进行再次的发现。在光明的日光下,人知道的更少,或者说感受的温暖很少。

从雷平阳的“我想找一个地方,建一座房子”,这让我想起了海子的诗歌“我有一所房子, 面朝大海, 春暖花开”。都想要一个房子,这个对房子的要求很有意思,那是他们对自然的一种亲近企盼,一种渴望被拥抱、接受的普通心理需求。

雷的聪明处理是,“至于西边,必须有一条高速公路”,虽然“我哪儿都不想去了”,他很好的处理了现实和理想的冲突,或者说是速度和内心的冲突,工业文明和农耕文明的冲突,一种相容,而不是排斥。

钟鸣在《关城堡,中间地带》中说到:“海子的自杀,于他生活、往返的两个地区有关。”这个话很有意思,但是我不支持他所谓的“海子要以不同的身份和态度来应付逐个两种生活。

”两个城市的文化都是一种文化——快速度的文化,海子的诗歌很少取材城市,更多的是来自乡村、自然等,他无法协调好两种文化(快与慢)的冲突。 在这里扯上海子不是为了抬高或者贬低雷平阳,我只是想说到诗人在“现代化”后的社会中,他们如何处理这个一个归宿的问题。

雷无疑选择了一个最好的“制高点”,处理了灵肉分割事件。 从时间的表面可以剥下很多东西 而鸟的步态,就是其中的一种 有人跟我讲,在火车来临之前,作为一种 黑颜色的笨重的机器,火车已经来过 并且他们总是强调,这时间上的差错 完全是因为一个念头,而非时间 正在鸟的行走中倒退,或生出一种 抽象的深度,以及广度 火车到来,首先感觉到的是这座铁桥 它已经生锈,在一些铁与铁交结的缝隙中 形容词一样生动的鸟儿筑起了自己的窝 火车没来的时候,它们到天空里去散步 到附近的山野去觅食,有时还去 很远的村庄叫鸣。

它们褐色的小身体 曾经在很多的屋顶上跳舞,或捉迷藏 每当火车来临,它们就呆在巢里 交媾或者下蛋。

那种巨大的轰鸣的节奏 钢铁与钢铁的交谈,仿佛不来自外界 而是从它们的小身体内发出 我对这些鸟儿充满了嫉妒 “鸟很快乐,我很痛苦。”这样的话 我又羞于启齿。

坐在铁桥之下 我只能看着一列列火车开过来然后又开走 就像秋天的一次次预约,到来,然后结束 整个过程,火车一直在头上奔跑 鸟儿一直在巢里拥抱 ——《铁桥下的秋天》 “诗人具有-种在我们的本质与我们生活于其中的现实的本质之问建立意料不到和未经删改的沟通的本领。

”在说到《在鱼房》时,希内又在《舌头的管辖?》说到:“除了别的东西外,我们看到的是一个慢动作场而,看到一种训练有素的诗歌想象力禁不住要冒险作一次大眺跃。

先是犹豫,然后在有绝对把握时终于奋起一跃。”在此,我们可以把希内的话来说雷平阳,因为《铁桥下的秋天》。正如前面说的那样,在慢速度之中,诗人重新寻找——或者说是恢复了诗歌的巫术,他可以重新发现事物——“诗人获得了何种经验?只是获悉他手中的宝石的名称的付诸阙如吗?只是获悉尽管现在宝石必定缺乏名称,但此外还在诗人手中吗?不。

这里发生了其他令人诧异的事情。然而,令人诧异的既不是名称之付诸阙如,也不是宝石之逸离。

令人诧异的事情是:随着词语的付诸阙如,宝石消失了。亦即说,是词语才首先把宝石保持在其在场中,甚至才首先把宝石取和带到其在场中,并且把它保存在那里。词语突兀而起显示出一种不同的、更高的支配作用。

它不再仅仅是具有命名作用的对已经被表象出来的在场者的把捉,不只是用来描绘眼前之物的工具。相反,唯词语才赋予在场,亦即存在——在其中,某物才显现为存在者。”(海德格尔《词语》)“每当火车来临,它们就呆在巢里/交媾或者下蛋。

那种巨大的轰鸣的节奏/钢铁与钢铁的交谈,仿佛不来自外界/而是从它们的小身体内发出”。外界的快速度和观察者的慢速度在这里被搅和为整体,所谓的中国文化里的“天人合一”,我们可以体会得到,“天”为外界(自然和社会),“人”为观察者。

“从时间的表面可以剥下很多东西/而鸟的步态,就是其中的一种”——所谓道法自然者,“鸟”在钢铁交错的铁轨下生活的榜样,在我们近代“西化”中丢失,而西方的“后现代”理论中涉及到的很多东西,很多源头却来自我们东方人的智慧。

3 现代诗歌走到21世纪,一百年的时间,我们传统的“文以载道”的思想还是没有丢失,还希望着诗歌也能承担着传道立言等恶习。“朦胧诗”的年代,它承担了呼唤人本精神回归的工具;“进入90年代,一些诗人在创作上仍在依赖旧意识形态‘二元对立’的模式,希望继续‘以日常生活’的话语来反抗‘正统话语权利’;而另一部分诗人鉴于90年代文化已走向多元化的现实,放弃了过去简单的‘反抗’式的写作,而改为多角度、多方面的参与,强调通过‘对话’揭示人们面临的意识形态、市场经济和全球化趋势等多种交叉因素,以及在此总体背景下形成的不同于以前任何一个时期的 ‘二重性’或说‘多重性’的人生处境。

”(程光伟《新时期诗歌史》)面对诗歌写作的困惑,雷平阳没有简单地采取高调的“对抗”姿势来表达生活,90年代以后的中国面临不再是话语权利的问题,他只是低姿态地对生活、土地、身边的人事来进行一番诗人的重新发现,以求避免诗歌题材的简单重复和创作模式普遍雷同的状态。

背着母亲上高山,让她看看 她困顿了一生的地盘。真的,那只是 一块弹丸之地,在几株白杨树之间 河是小河,路是小路,屋是小屋 命是小命。

我是她的小儿子,小如虚空 像一张蚂蚁的脸,,承受不了最小的闪电 我们站在高山之巅,顺着天空往下看 母亲没有找到她刚栽下的那些青菜 我的焦虑则布满了白杨之外的空间 没有边际的小,扩散着,像古老的时光 一次次排练的恩怨,恒久而简单 ——《背着母亲上高山》 被劈开的空气,在它走远之后 才发出破碎的声音。

它已经什么都不知道 在它身后,我们被黑夜所笼罩 空气,是黑色的。作为惟一的亮色 它曾经带给我们很多梦想 我们都想像它一样:患有多动症 而且能把所有的高山劈成两半 我相信身体眼的河流都是一支刀斧大军 正如我相信在亡灵游荡之处,我是孤独的 ——《河流》 2002年4月6日,在云南 水富县新滩乡,两只鹭鸶在大雾中 顺着横江河床缓慢地飞。

它们的速度 比江水慢,两边的山体、竹林 和榕树,是它们的背景 坐在《五代同堂》的陈氏牌坊下面 我一边整理关于匪患的采访笔记,一边 期待着它们飞去又飞回。

屁股下的石凳 50年前,无数放哨的土匪坐过 它有些冰冷,但确实又还藏着 走投无路者的体温 ——《鹭鸶》 我还能如此清晰地记起从前 这真是奇迹:一个姓张的瞎子,在河流上 练习飞翔;一个姓李的木匠,在屋顶上 模仿狼哭;一个货郎,姓刘,摇着手鼓 在一个新寡的妇人屋后吞金自尽 他们一齐埋伏在我的记忆之中 这真是奇迹,我的时间为他们倒流 我的身躯因他们而裂开。

那是从前 我的寨子:云南,昭通,石头生崽 处处都弥漫着生命的尘埃 ——《记忆》 像这样的诗歌,雷平阳的诗集还有很多,它们以自己的面孔出现,清新如小家碧玉。

孙文波说到:“诗歌和现实不是一种简单的依存关系,不是事物与镜子的关系,诗歌和现实是一种对等关系。

这种对等不产生对抗,它产生的是对话。”所以,面对着全球化背景下的诗歌,他们对抗市场化后生活对人们的异化——也就是速度;对付快速度生活的唯一武器,就是诗人必须把自己的速度减慢,才能完成成功、有效的对抗;虽然,以肉体来抵抗工业的齿轮,这一件很自不量力的行为。

很多的时候,我们都在抱怨着时代,说我们出生的时代是错误的,却不知道,人永远都是出生在错误的时代里面,而那些在时代河流里灿烂的光辉人物,不过是他们被时代磨合成璀璨的珍珠。

“文学性是以个性的揭示和表现为前提的,失去了个性表达的文学,是很难在读者心目中立足的。”(程光伟《新时期诗歌史》)在解决诗歌题材的简单重复和创作模式普遍雷同的这个现象,李少君针对性地提出了诗歌“草根性”—— “(草根主义)简单一点说,就是指从自己的土地上、土壤里自然生长起来,具有鲜活的一种生命力的诗歌。

”“一首诗或一个诗人是否具有草根性,就是指你能否从里面读出其背景、生存环境、个人独特的感受和体验甚至诗人自身的学养、脾性。

草根性同时还是很强调个人化的东西,个人气质一样的东西。是一种原创性的东西。”(《寻找诗歌的草根性》)在《现时性:九十年代诗歌写作中的一种倾向》中讲一个词语“现时性”,“现时性是一个时间概念,具有痛切的个人体验中的当下性和现时性。

”在这里,诗歌对现实——现在时间——的关注,表现在个人对生存环境的体验。“‘现时性’写作坚持经验的绝对现在性,即与时代现实的同步感与即刻感,并呈现出一种流动、敞开状态,具有一定的诗艺上及感受上的延续性,保证诗歌从时代及具体生存经验中吸取永不停滞的活力。

”“我们必须重提诗歌之当代性”(《诗歌之标准》),从此在的个人走出来。

李少君从“草根主义”提出到“现时性”和“当代性”对“草根”演绎补充,很强烈的强调个人的此在体验,后面一再的重复的当下时间(与纵向时间相比较,它是一段短暂时间)是对直接体验强调,也在否定着“知识”符号。

在此,“草根性”不是一个主义、流派,同时它也不是民间性、个人性、地方性。靠策略来引起社会关注的诗歌黄金时代已经过去,不否认现在还有很多人在热中于“主义”“流派”的生产,可是这已经偏离了诗歌,最后只能产生如此现象:诗人活了,诗歌却丢失——或者说,现代诗歌的精神丢失。

“诗人所以能引人注意,能令人感到兴奋并不是为了他个人的感情,为了他生活中特殊事件所激发的感情。”(艾略特《传统与个人才能》),所以,回到前面的话题:面对着讲究效率的生活,我们要如何做?诗歌要如何才能“草根”,避免雷同?雷平阳在诗歌中体现出的慢速度(个体对速度的自觉调整),这对于处理现代的生活节奏来说是一个很好的方法。

可以说,雷平阳对速度的自觉调整,正好解决如何实践李少君的“草根性”。

在谈到雷平阳的诗歌时,李少君说:“雷平阳的意义在于,他具有钻探机的固执与凶悍,狠狠地掘进了他所瞄准的某一个小点的最深处。这才是雷平阳之所以成为雷平阳的关键,而这是雷平阳的个人性,是其诗歌独特魅力所在。

”“细节如针刺,虽尖细,却刺人最痛,也最能刺入事物本质内里。雷平阳从细节入手,总是开掘出一些让我们惊异甚至惊骇的内容。这一点,雷平阳放在诗集开篇的诗歌《亲人》,最能说明他是如何越来越向尖细处深入的,全诗值得引用:‘我只爱我寄宿的云南,因为其他省/我都不爱;我只爱云南的昭通市/因为其他市我都不爱;我只爱昭通市的土城乡/因为其他乡我都不爱……/我的爱狭隘、偏执,像针尖上的蜂蜜/假如有一天我再也不能继续下去/我会只爱我的亲人———这逐渐缩小的过程/耗尽了我的青春和悲悯’……雷平阳的诗歌,就是这样越来越深入最细小处的。

”一首诗歌能否成功,或者说取得艺术的个性化、独异于其他文字,细节的成功是不能忽视。

然而,对细节的把握,确实是一个难度——是细节,而不是琐细。“是怎样的一种幸福/令我们站在这里,朝远处看/我们的……已经与我们格格不入/而带刀走过的,又总是/不让我们揭开昔日的帷布”(《199年7月》)雷平阳却抓住了速度,以速度的减慢来松弛生活的紧张,使人获得足够时间去发现更多的生活细节。

而细节在诗人的经验中慢慢积累,生动而丰富,它们在诗人的经验中呈现出饱满的生命力。

所谓的减慢速度,它不是一个艺术创作的技术性动作,它是一种心态速度的调整。就是人在外界快速的生活中暂时在内心上把时间减慢,人象恢复了孩童一样对外界神奇的敏感和好奇心,进而激发了他去重新观察平常熟识事物,此时获得的经验跟被绑定在外界速度齿轮上发生的迟钝、麻木的模式化、概念化、标准化的经验会产生矛盾和冲突。

这两种经验的区别在于:前种经验更加带有观察者个人、独特、包含生命力等特性,后一种经验带有一种人类归纳化、公式化、单调等特性。

一条狗依偎在主人的脚边,它抬着头 望着繁忙的交易区,偶尔,伸出 长长的舌头,舔一下主人的裤管 主人也用手抚摸着它的头 仿佛在为远行的孩子理顺衣领 可是,这温暖的场景并没有持续多久 主人将它的头揽进怀里 一张长长的刀叶就送进了 它的脖子。

它叫着,脖子上 像系上了一条红领巾,迅速地 窜到了店铺旁的柴堆里…… 主人向它招了招手,它又爬了回来 继续依偎在主人的脚边,身体 有些抖。

主人又摸了摸它的头 仿佛为受伤的孩子,清洗疤痕 但是,这也是一瞬而逝的温情 主人的刀,再一次戳进了它的脖子 力道和位置,与前次毫无区别 它叫着,脖子上像插上了 一杆红颜色的小旗子,力不从心地 窜到了店铺旁的柴堆里 主人向他招了招手,它又爬了回来 ——如此重复了5次,它才死在 爬向主人的路上。

它的血迹 让它体味到了消亡的魔力 ——《杀狗的过程》 平时,围观的人们,吃狗肉的人们,他们是这样“许多围观的人/还在谈论着它一次比一次减少/的抖,和它那痉挛的脊背/说它像一个回家奔丧的游子”,看到狗的5次对人的亲近却只给人们一点点谈资。

而在诗人的内心,一个平常的情景被无限的延时、减慢,我们跟随诗人看到了平常熟视无睹的事件,狗被刀穿过肉体的过程犹如同时穿过了观察者,每个处于慢速度状态的人都会获得比较在快速度节奏生活的人更多了一份经验。

叶延滨在评论雷平阳时,他说:“雷平阳是一位逼近生活细节的诗人,比贴近更逼近自己生存的空间。

因此,细节放大了诗人对生存状况的感悟,同时也让我们在阅读中逼近了雷平阳的诗意世界,唤起我们对世界的诗意关注。”因为对速度的心理体验主动采取了减慢,更多平常被忽视的细节体验重新回归了人。

比较现代人的相思、思乡等情感,古人们因为要经历舟车劳顿获得的体验更丰富,而现代人在资讯发达年代里体会到的通常只是一个被掏了灵魂的躯壳。 “如果我们找着了诗,而且能因诗而在,诗的修辞,就不再是修辞,而是诗的哲学了,即智慧之光,即觉悟之光。

”(李霞在《诗歌修辞:主观的客观化哲学》)我们通常把光明的到来当作希望,因为它能照明万物,揭示、暴露它们的本质,可是我们却有意无意着忽视着光明对万物本质的遮蔽。

诗人,其实是个天真的人,他们更真诚的面对生命,来自人、自然等的生命——正因为他们能如此平等,渴望通过万物来参照、来认识自己,所以,他们更能认识到一些被享受现代化生活的人无法享受的那份幸福。

4 雷平阳的世界是一个慢的世界。城市和乡村,都被他在内心做过减违背理性的处理,在这里,时间只会过得更慢,生活在其中,他正如清晨漫步在森林的一个小孩子,面对世界,他发出了自己的歌声。

所以,在诗人的文字里,城市是如此慢速度:“它隐藏在郊外,同平常一样/今夜只有我和守吧人。她是一个哑巴/侧着身子,瘪着脸,收着胸/她希望自己能躲进一片黑夜的云朵”(《废墟酒吧》);“那时候,他已经彻底睡熟了/一个死者,他回到了梦中/他再也不能开口说话,惟一的权力/他可以躺着不动;惟一的冲动/他可以借我的口回答生前所有的提问:/“被来历不明的东西/重重地击中,我是幸福的”(《学府路一景》)。

城市和乡村在诗人心里都一样在慢着,潜入他的情感之中,全部对抗的只有速度,而非城乡代表的文化,或者说工业文明和农耕文明的对抗。

在与温星的访谈时,雷平阳在回答诸如“城市是否成为写作上的障碍?”之类的问题时,提到“这个城市我并不陌生,也不拒绝,无非是在写作中我很少以它作背景。 2007/4/12