雷平阳的人生 《基诺山》出版又获“年度诗人奖” 雷平阳的疼痛与原乡

《基诺山》出版又获“年度诗人奖” 雷平阳的疼痛与原乡

基诺山 年度诗人奖 雷平阳 疼痛 原乡

科教文体

总觉得,一直拒绝使用电脑写作的雷平阳,他写诗的笔,可能是《笑傲江湖》中东方不败手里的绣花针。所以他的作品尖锐、锥心、飘浮细密,却又真挚、悲悯、冷峻苦涩。

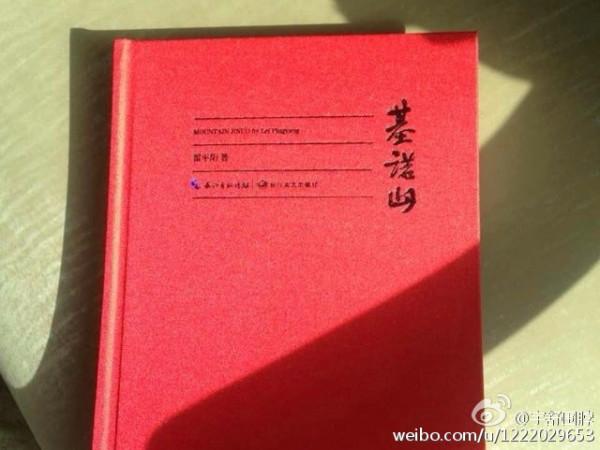

看到雷平阳最新出版的诗集《基诺山》,被他《自序》里的一段文字所震惊,我竟然久久失语,欲哭无泪:“写这篇小序之时,我的老家昭通又发生了地震,死神游荡的乌蒙山谷,人与鬼自然而然地并肩站到了一起,一同承受相同的命运。

在苍茫的废墟与废墟之间,一些惊魂未定的逃生者,面对不断发生的余震,他们又冒死折返家园。不仅仅是为了去刨出深埋地下的亲人的遗体,更动人肝肠的是,他们是去把一头头幸免于难的牛马猪狗等牲畜,以及鸡鸭鹅一一遣散,一一放生,让它们听天由命……乌蒙山与基诺山,在地理学和文化人类学领域,从来就不是两座并置的峰峦。

然而,在这特殊的时光节点上,我分明看见,笔底下《基诺山》集子中这些诞生在基诺山上的汉字,它们活了过来,流泪、呼喊、献血,每一个字都把头整齐地转向了乌蒙山。”

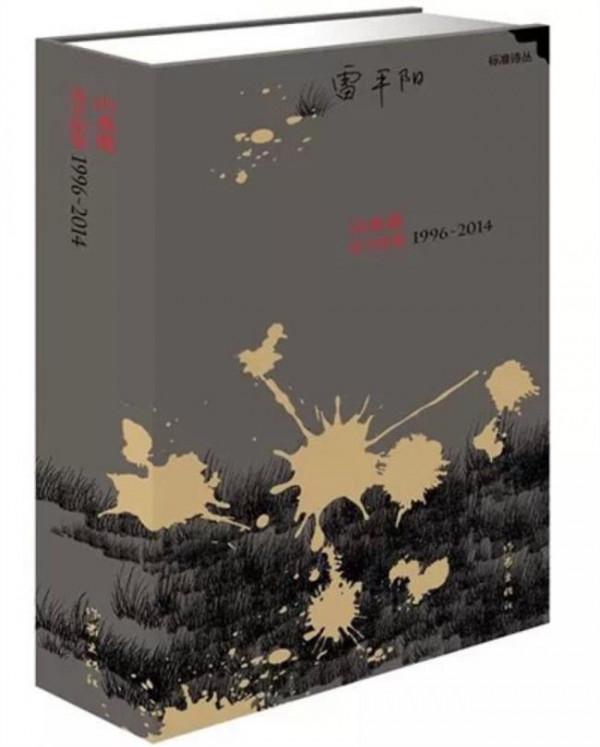

其实迄今为止,选本除外,雷平阳的诗歌集一共只出版了3本:《雷平阳诗选》、《云南记》和刚出版的《基诺山》。似乎书名越缩越小,一直在往小处收,这让我想起了他早年的那首题为《亲人》的短诗:“我只爱我寄宿的云南,因为其他省/我都不爱;我只爱云南的昭通市/因为其他市我都不爱;我只爱昭通市的土城乡/因为其他乡我都不爱……/我的爱狭隘、偏执,像针尖上的蜂蜜/假如有一天我再不能继续下去/我会只爱我的亲人——这逐渐缩小的过程/耗尽了我的青春和悲悯”。

我不知道“土城乡”如今是否还是雷平阳那个曾经挚爱的故乡,但我感受到了诗句中那种针扎般的痛,故而,并不是因为《基诺山》里的诗篇接二连三地获得大奖,才有了这次对话。

我是在想,当越来越多的人逝去了故乡之后,雷平阳把“土城乡”置换成“基诺山”,是不是想用自己的诗句,引领人去寻找他们的精神原乡?

一个诗歌的冒失鬼

悦读周刊(以下简称“悦读”):收入《基诺山》的诗歌,都是你2009年出版《云南记》之后所写。这些诗作曾让你获得了诗刊年度大奖、中国诗歌学会首届屈原诗歌奖金奖、天问诗歌奖、十月文学奖及最近颁发的人民文学年度诗人奖等一系列奖项,按照功利标准,其成就并不逊于获得鲁迅文学奖的《云南记》,而且这些奖项,既有民间的,也有官方的,我想知道,在官方与民间之间,你的诗歌是如何找到立足点的?

雷平阳(以下简称“雷”):现在我也分不清,鸟儿啼鸣,它是为天空啼鸣呢还是为大地啼鸣?布罗茨基的写作,他是为自由的国度而写呢还是为不自由的国度而写?我们的诗歌群落中,最让我厌倦的就是将诗人划分为“体制内诗人”和“体制外诗人”,连刊物也别有用心地划为官办与民办,似乎体制外的、民间的就属于耶稣与释迦牟尼分管,就是瑞典文学院的下属。

划分这一档子体系与帮派的人,其实是在蔑视诗歌,也是在欺世盗名。我的写作,从内心出发,只有语言,只有诗歌,交给刊物发表也从不考虑什么官方民间。

《基诺山》所收诗作,能得到一些奖项的垂青,我倍感荣幸。它们没有自己主动去找奖,它们从来都静静地存在于纸张上,没有看到官方与民间之间有什么立足点。需要说一下的是,我以基诺山为写作现场,通过诗歌,意在将我们时代的阵痛、隐痛和悲痛,丧失、丧乱与丧礼,无知、无良与无法,尽可能地以个体的方式写出来。

很多东西其实每个人都看见了,都心知肚明,但很多人装作没看见或绕道走开了,或者围着这些问题空对空地布道,其实这是官方与民间都得面对的,谁都别想躲避,别想空发大而无当的口号就蒙混过关。我写他们,那锥心之痛,那悲怆,每个人都有的,都可以有的,或许我只是个忍不住要写、无法镇静的冒失鬼吧,冒冒失失地替人们说了一下。

地名或只意味在野的文明

悦读:从《雷平阳诗选》、《云南记》和刚出版的《基诺山》。我感觉你的书名越缩越小,一直在往小处收,为什么?

雷:三本诗集之间当然没有一条回家的路,相反这仿佛是一场溃败,一次亡命,似乎有一种势力一直在逼迫我,将我逼入绝境,逼进死角,而我又不想放弃纸上抗争,写作仍然是我捍卫自由与尊严的唯一方式。我知道,一方面,价值观使然,我们的时代正在把浩浩荡荡的人流引向大地方,推销给缺少仆役的世界;另一方面,都市的雾霾和轰鸣声震耳欲聋的工业厂房里,又产生了大批量的魂不附体的人,他们梦想着能折回内心中过去的时光与地点。

荒诞的是,两者没有走在同一条路上,互不妨碍,各走极端,形成了人类迁徙史上的一大奇观。我混杂在人群中,往回走,走迷路了,走到了审判台或断头台之上。

当然,我不认为三本诗集的书名是缩小了的过程,“云南”或者“基诺山”,在我的诗歌中不存在大与小的区别,它们都是生活与诗歌中公用的现场,于生活而言它们是地理坐标,是故乡,于诗歌而言,它们是符号,是可以任意指代和替换的公共符号。

我使用它们,因为它们可能意味着在野的文明,意味着神、鬼、妖、精、怪,以及贴着土地生存的人们。在这个缺少道德感与人文精神的时代,对我来说,它们是诗歌的救命稻草。也许在一部分诗人的眼中,西方的理论和中国古代的思想,都可以用来充作迷魂汤和蒙汗药,暂时性地蒙蔽惶惶不可终日的普罗大众,可我从来都不相信,灵与肉俱焚的时刻,卫道士能够拯救我们。

我选择了铁血面对,真诚地吟唱,用自己的肉身,也用自己的良知。

悦读:我不希望诗人都扛着一杆枪,从审美方向来看,我也倾心于柔软、追求风骨与气象的诗篇。但我从你的话语中看见了狼烟及生命的粉碎与绝决,这让我很惊异。

雷:那是因为你的阅读有意无意地漏掉了那些血写的诗篇,漏掉了“以血抄经”。所谓风骨与气象,《荷马史诗》与《神曲》中没有吗?米沃什、布罗茨基、庞德……他们的诗篇,足以让你掀开语言,开启语言后面一颗颗斗士的心脏。

谁都迷醉于声色与虚无,人人都有一具类似于温柔乡一样的胸腔,而且大多数人都乐于沉溺于过去文明中优雅的那一部分,但他们肯定不是频频受到伤害与撕裂的文明的可靠受众。尤其在一个个特殊的时代,当文明必须泣血向前之时,开辟与牺牲往往就是孪生兄弟。《酉阳杂俎》中写到的杜鹃,第一朵开放的,就得咳血而亡,人世间也是这样。

艺术性就是“永恒的新闻性”

悦读:负面的时代阴影,每天都能在媒体上看到一大堆,可我没法将它们当成诗歌来读,很显然,在新闻事件与诗歌之间还有一堵高墙,如何逾越它,一直是诗人和作家面前的一道难题。

雷:超越想象力的新闻事件,比平庸的诗歌更震撼人心,我所理解的艺术性,就是“永恒的新闻性”。大凡优秀的艺术作品,审美追求、语言拓边、时空建设、社会功能等等方面,无一不具有永不散失的新闻性,无一不是“绝学”,无一不是对任何一代人都有神启性的“传统”。

不过,我是一个胸无大志的写作者,缺少激励自己不顾一切奔向不朽的野心与蛮力,知道“永恒的新闻性”对写作的重要性,却甘于在新闻现场上做一个另类的记录者。是的,一系列的“新闻”激起了我的写作愿望,但我不会在写作的过程中仅仅达到投人所好的新闻阅读需求,不是说人们的需要有什么问题,而是我对新闻的可能性有更个人化的审视与表达方式,我必须将现实中的新闻变成诗歌中的新闻,让其进入新闻几要素之外的语言传达系统,继而赋予它艺术使命与人文精神。

更为关键的是,我还得把自己放到事件中去,成为事件的证人、经历者和反思者,甚至审判者。同时,我得找出事件的隐喻性、公共性和观念性,让它既是个案和悬案,又是公案。总之,这种以身涉险的工作需要我为之付出太多的心力,还得时刻准备迎接一无所获的结局,很多时候,我还得承受它的反问与反审判,成为它赤裸裸的、手无寸铁的敌人。