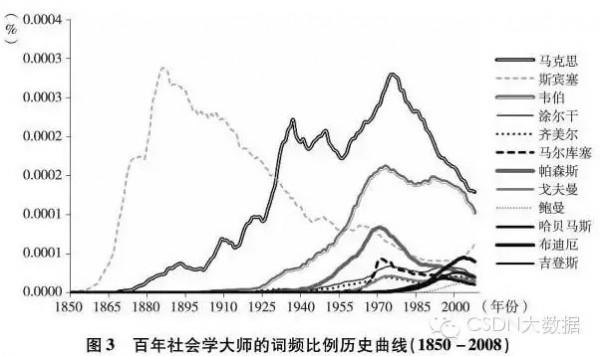

戈夫曼的信徒 戈夫曼的《精神病院》:“去机构化”的浪潮中的一朵巨浪

与莱茵、库珀等人从精神医学临床经验和精神医疗机构内部展开批判相比,戈夫曼对患者所处空间——精神病院——的细致考察则确立了社会学对精神医学的批判理路。

他的探索一直以来也被认为是“反精神医学”思潮中倡导“去机构化”的经典之一,并为上世纪60年代以来掀起的精神卫生改革提供了充分的依据。《精神病院》一书凝聚了戈夫曼极大的心血,从1955年他在华盛顿特区近郊的圣伊丽莎白医院开始为时一年的田野研究起,直至该书正式出版,期间整整耗时六年之久。

在该书的序言中,戈夫曼开门见山地将“全控机构”界定为一个把大批有相似境遇的人集中在一起,使他们在相当一段时期内断绝与社会的联系,在封闭式正式管理中起居生活的场所(Goffman, 1961:11)。

在他看来,现代社会的基本安排在于,个人在不同的场所,与不同的人一起,听从着不同的权威,在并无首尾一贯的计划中进行工作、游玩和睡眠等一系列活动。但是全控机构颠覆了这一基本的社会安排,其核心特征就在于那些机构破除了上述主要的活动领域彼此之间的“壁垒”:首先,机构使人在同一场所、跟随同一权威展开其全部的生活;其次,成员日常活动的各个方面都被相同对待,并被要求在众人面前一起完成同样的事情;再次,每天的活动均被有条不紊地安排好,按照规定时间完成一项活动之后就向下一项活动推进;最后,所有强制性的活动都是为了实现该机构所确定的目的而有意图地严格设计的,可以汇集成一个单一而理性的计划(Goffman, 1961:17)。

全控机构究竟给人带来怎样的影响?戈夫曼首先展示了人在进入全控机构之后的“剥离程序”,揭示出了它的运作机制。

这一剥离程序的实施,不仅剥离掉了病人的个人属性,同时也可以将其理解为是对病人社会属性予以剥离的过程。剥离个人属性指的是,进入机构前作为市民所附带的各种属性均在进入机构之后被剥离,即被剥离的不仅是其原来担负的社会角色,还彻底地被剥夺了其私人物品:私服被换成病服、身上饰物被全部摘除、发型也被统一,甚至连姓名都被置换为统一标示的病号(Goffman, 1961:27-28)。

这一连串剥离个人属性的程序使人丧失了确立其个人身份认同的基础,使其本人的自我被侮辱、贬低,在屈辱之中感到“无力化”。

而机构人员则通过这一剥离程序建立起了权威性,成为之后能够重新赋予其被剥夺物的特权人物。他们行使特权,支配被收容者,使仅有的少部分被收容者能重新获得部分的剥夺物。

于是,在拥有特权的机构人员和“自我无力化”的被收容者之间就形成了根本性的上下关系。这一上下关系不仅渗透到嗜好品的限制、外出、外宿许可、出院等收容管理的层面,甚至还体现在要求被收容者表现出顺从与谦卑的态度上(Goffman, 1961:47-50)。

说到剥离社会属性,通常指“病人”一旦进入精神病院,就意味着断绝了与之前社会生活的各种联系。

全控机构对于个体的社会属性的剥离,同时也可以理解为,它对于被收容者集体而言是一个“剥离了社会”的机构。

全控机构实际上是通过人为力量造就的一个“社会丧失”的空间。剥离了社会的空间是一个被剔除了人与人之间所有夹杂物的世界,是一个使人的内面毫无隐藏之处的世界,是一个近乎透明的世界。其结果导致了被收容于这一空间之中的个体不仅无法保全其在原有社会中的角色,同时连起码的作为个体的、被认为是神圣不可侵犯的私有领域也在制度的干涉中趋于瓦解,其行为的自律性也被完全剥夺。

因此,在戈夫曼眼里,全控机构不仅是对社会角色、私人物品等“外部的个人性(个人的现状)”进行操控、剥离“自我认同”的暴力装置,它还使社会丧失之后对具有神圣性的、“作为市民的自我”予以了致命的打击。

被收容者长久置身于一个不允许拥有自我、可以没有自我的状况之中,使具有市民性的自我被彻底毁灭。

这便是戈夫曼所强调的全控机构导致“市民之死”的后果。而且,戈夫曼对全控机构的批判可以使人很自然地进一步联想到,在导致“市民之死”的全控机构这一封闭空间中是不可能萌发精神卫生的公共性的。

精神卫生的公共性建设无法依靠传统精神医疗单方面的力量而得以实现,必须打破这种封闭,依靠唤醒被收容者的主体性、恢复其作为市民的自我意识,才有实现的可能。 在戈夫曼对“全控机构”做出揭露五年之后,托马斯•J.

谢夫(Thomas J. Scheff)如莱默特与贝克尔在社会规范论领域倡导“标签论”(或称标签理论)一样,也在精神疾病解释领域引入“标签论”,从而确立起了精神疾病解释的社会建构论范式,主张精神疾病不过是一类无法用通常的标签加以定义的越轨——“剩余越轨”(residual deviance)(Scheff, 1966)。

在谢夫的眼里,正是社会对此类越轨的反应过程促成了精神疾病的形成,而对剩余越轨行为贴“标签”(Labeling)是这一过程中最重要的决定因素。正如贝克尔(Becker, 1973:26)所总结的那样,越轨并不是指个人行动的性质,而应归结为是社会的规制与控制应用到特定个人身上的结果。

上述标签论视角可谓引发了对精神疾病理解的“哥白尼式的革命”。 在笔者看来,这一哥白尼式的革命之后,精神疾病不再意味着是特定个人的行为特征,而可理解为是特定个人被认定、分类为“精神病患者”,从而导致其最终被隔离、收容的一个社会过程。

是否将某人诊断为精神疾病患者的决定因素,并不仅仅在于此人的行为本身,而且在于这一行为与其社会意义之间的相互作用。因此,同类行为并非必定被解释为精神疾病的症候,个体是否被诊断为精神疾病、被精神病院收容是受到该个体的社会经济地位、越轨行为的可视化、家庭成员的宽容度、甚至附近精神病院有无空余床位等各种社会性的偶然因素所左右的。

但是,一旦被贴上“精神疾病”这一标签之后,精神医生、精神病院等“精神卫生制度”就会强行使该个体与“精神疾病患者”这一社会刻板印象对上号。

作为精神疾病患者,其所有行为——包括其“正常”行为在内——都被置于在精神医学的框架中作为“精神疾病的症候”加以鉴别和解释。

基于上述视角可知,“精神疾病”乃是特定个体被强行解释后所标识的一种“社会角色”,以精神病院为首的全控机构则可被理解为是不断再生产精神疾病患者的装置。 ——转摘自:杨锃. “反精神医学”的谱系:精神卫生公共性的历史及其启示[J]. 社会, 2014, 34(2):pp.71-75.