宗炳的山水画与禅学 佛禅思想与中国古代文人山水画

内容摘要

本文着眼于传统文化,从“佛禅”、山水画渐变与时代特征的角度,探寻了“佛禅”对画家观照自然与崇尚理意的相通境界,情寄笔墨与山水的思虑表现,以及南北宗论在山水画史上的地位和影响。

[关键词] 文人山水画/笔墨/禅意/禅境/南北宗论

用结构观念从思想史的角度考索,中国古代文人的人生理想是在儒、道、佛三家思想的影响下构成的。既有人以儒家伦理纲常为人生信守,“荣身出仕”,实现自我价值及理想;也有人在道家“淡泊无为”的观念中顺其自然,“退避为安”;还有人在佛家的“虚静空明”学说中觉悟生命,“用智遂生”。

士大夫文人则是儒、道、佛三家思想兼有,并强调遵循社会秩序的自觉意识,从内心健全自我人格、生活情趣并在行为上表现出儒雅娴逸、清高脱俗的气质。

从古代文人山水画家的人生理想和审美趣味及精神状态基本相同这一状况可以解构出因功名未竟而对安身立命、独善其身的选择。思想愈趋空幻,无奈之计,便一心向佛。他们参禅悟道,投目于自然山水,平衡自身心态,也好以之作为灵魂的寄托与现实的替代。

当他们将绘画作为抒发情感的手段时,自然山水就充当了主位的审美对象,或成了“借题发挥”的手段,成为人格升华和自我完善生命的方式。在融合物我“虚空”的精神境界中,情感的含蓄或自然流露状态下,“妙万物而为言”,涤除内心的虚寂感。

用幽深玄逸的笔墨山水觉悟着生命的存在,透彻显示出尚雅清远之中生命的韵律,从而获得人格上的自由。在对自然山水的静观和直觉中得到“虚空”,明心见性。而这都和佛家的“禅意”有一脉相承的关联。

早在南北朝刘宋时期,画家宗炳即深研佛理。他的思想与佛学般若派名僧慧远相一致,在其《画山水序》中提出“圣人含道映物,贤者澄怀味象”,“夫以应目会心为理者”,“夫圣人以神法道而贤者通”,“万趣融其神思”,“神之所畅”等观点。

这些可作为古代山水画创作规律及审美意识的理论基础。宗炳将山水画创作过程归纳于“神思”的想象活动,情致和意境的感悟,是宗炳对自然俯仰万机的理解,在心态的顺然自若中蕴含着禅机,充满着恬淡思想和玄学之风,以山水画形式来体现对自然的无为,使善生者情抒意畅,怡然自得。

在传统文化的构成中,佛家“万法皆空”的思想和老庄“虚静”为本的思想有合流之意。二者相互渗透,产生了新理学和新道家,佛教也出现了中国化的“禅宗”。“禅”的意思是“思维修”、“静虑”,概括了佛家的修行活动。

“禅宗”强调心灵的觉醒和领悟的直觉,在肃穆的修悟中,使人的内心获得宁静自在。北魏菩提达摩在中国传授禅法,以《金刚经》《楞严经》等为核心,成为禅僧习禅悟法的典籍。达摩之后的慧可、僧璨、道信、弘忍及门下慧能和神秀两大高足,发展为南宗顿悟、北宗渐悟两大派,弘扬禅法,禅宗大盛。

中唐以后,禅宗道行棒喝的机法,“无念者正念也”,禅以无为宗,禅意广大,日常行为皆含“禅意”。山水画中“吴道玄者,天付劲毫,幼抱神奥”(唐·张彦远),“手亲笔砚之余,有时游戏三昧。

岁月遥永,颇探幽微,妙悟者不在多言”(王维 :《画山水诀》)。禅宗讲“悟”,所悟者有形象直觉的特点。“禅趣”体现在山水画艺术境界中,追求心净、境静、神空。

文人山水画家有体会过程的闲静逸致。当然,如“奇人不奇境,奇境不奇人,人境俱奇,人境俱不奇”(《四料简》),“悟”不是严密的逻辑思维,具有偶然性和随意性,是一种富于想象和幻想的心理活动。在这种偶然的情况下,画家只有面对林泉高致,契机触发,方可实然妙悟。

一悟则“万法皆空”“万象冥会”,即可进入自由自在的禅境。真可谓“书画之妙,当以神会”(沈括 :《梦溪笔谈》),“一点尘动,是心所现”(《画麈·笔墨》),只有“妙悟”才能认识“道”。所以说“玄道在于妙悟,妙悟在于即真”,即真是佛家的“真知”,才能有所卓然。故佛家的参禅悟道之议,亦常见于山水画作与文理之间。

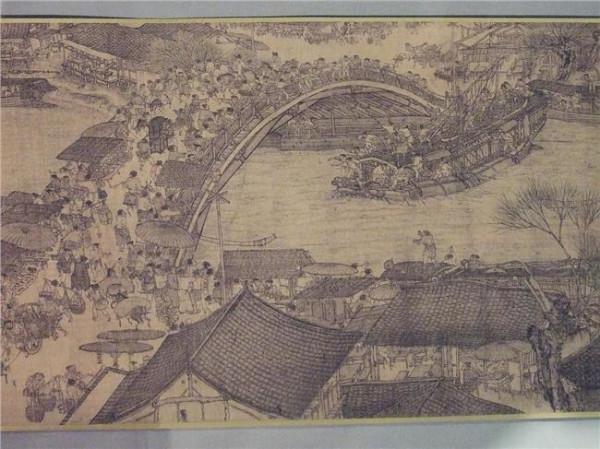

从中国古代绘画发展的履迹中可以看到:山水画始于魏晋,成熟于唐宋,元代文人抒情写意粲然大盛,明代以降为古典走向近代的转折时期。历代画家承上启下,在无始无终无边无际的时空中,把感悟自然的山水画看成有生命同己的存在,表达自我胸襟蓬勃无尽的灵感气韵,终使其成为中国绘画史之主流。

佛禅对宋、元、明、清儒家所产生的影响,远远超过唐代。两宋之际的禅宗领袖大慧宗杲则云“菩提心则忠义心也,各异而体同”(《大慧语录》卷二十四)。宋代诸儒家几乎没有不是拿禅学做背景,而标榜儒学者,也几乎没有不是先研究禅学许多年,然后再求合于儒学者。

荆浩的山水画《匡庐图》及著作《笔法记》,已标志着中国山水画的成熟。他强调“物象之原”,物之“性”。他认为“子既好写云林山水,须明物象之原。夫木之生,为其受性”,还提出“六要”即气、韵、思、景、笔、墨。

“气者心随笔运,取象不惑”,“韵者隐迹立形,备仪不欲”,“思者,删拔大要,凝想形物”,“景者,制度时备,搜妙创著”,“笔者,虽依法则,运转变通,不质不形,如飞如动”,“墨者,高低晕淡,品物浅深,文采自然,似非因笔”。

在这种抽象的笔墨形式中蕴含了特定的审美精神,笔墨之义引领山水画进入一个“造乎自得之妙”更为广阔的领域。从此,文人山水画家喻笔墨画道如参禅,审美和创造的内部规律和佛禅有了一定的内在联系,难分彼此。

应该说,山水画本无宗派,只有家法,历代山水画都有一个基本一致的风格倾向而构成其鲜明的特征。画家的审美理想同人生哲学、审美趣味紧密相联,画家对社会事物的看法与表现自然的方法因人而异,也因历史条件及所处生活地区环境的不同而有所区别,北方气势雄伟的大山大水培育出了五代两宋荆浩、关仝、李成、郭熙、范宽等,南方轻烟淡岚的丘壑造就出董源、巨然、马远、夏圭等,产生了各具家法风貌的旷世之作,铸就了宋代灿烂辉煌、泱泱雄博的山水画高峰。

宋代郭若虚《图画见闻志》写道:“画山水惟营丘李成、长安关仝、华原范宽,智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程。前古虽有传世可见者,如王维、李思训、荆浩之论,岂能方驾?近代虽有专意力学者……难继后尘。”也就是说,在艺术造诣上这三家高于王、李、荆。郭若虚也分别指出了三家画中的“意境”。意境之有无,标志着中国山水画的价值。

元代民族分化,文人失意者多隐居不仕。在当时民族矛盾尖锐的社会背景中,产生了以画寓道的隐逸思想和不趋时尚的心理。如倪瓒曾写有参禅悟道的诗篇:“蜕迹尘喧久,寡欲天机深。”(《泊舟》)“松石夜灯禅影瘦,石潭秋水道心空。

”(《寄照本明》)这也可以从他的山水画中感觉到。当时的山水画作品多以自然山水景物抒发高洁恬淡的情趣,追求“空思”和“禅趣”,率意为真,淡漠世事,浑然坐忘林泉之间,面对静寂空明的天地领悟生命。

画家认识到在自然规律面前,荣辱贵贱乃是一枕黄粱,过眼云烟,便远离功名,傲世不羁。以诗书画,寄托忧愤之情,调节自我心理。身居尘世,崇尚自然适意,寻求清远的幽静、虚灵,并抒写山之灵、水之精,时而分不清我为山水或山水为我。

潜心禅学得心之清静,变其法以适意。纵情于水墨的纵横挥洒,以及遒劲的运笔,幽玄的笔墨情趣。清新“禅宗”心境的萌发与水墨的勃兴与当时的需求不谋而合。在墨画一色的世界中,质朴幽深,产生出远比色彩更纯静的效果。

文人把包含了自然闲逸的感觉和澄静、空灵的物象艺术心境称为“禅思”“禅境”,观者也会神游于不可名状的幽远境界。明代山水画多家流派的出现与交融,使形式和内容呈现出局促之辈的门户之见。画家董其昌仕隐两兼,同莫是龙、陈继儒一起运用借喻式的禅学思想归纳和概括山水画史。

同倡山水画“南北宗”。董其昌在《画禅室随笔》中提出:“禅家有南北二宗,唐时始分;画之南北二宗亦唐时分也,但其人非南北耳。北宋则李思训父子着色山,流传而为宗之赵干、赵伯驹、伯,以至马夏辈 ;南宗则王摩诘始用渲淡,一变钩斫之法,其传为张、荆、关、郭忠恕、董、巨、米家父子,以至元之四大家。

亦如六祖之后有马驹、云门、临济儿孙之盛,而北宋微矣。

要之,摩诘所谓:‘云峰石迹,迥出天机,笔意纵横,参乎造化者。’东坡赞吴道子、王维画壁亦云 :吾于维也无间然。’知言哉。”可以看出董、莫、陈对精神的追求对自然的探索和思维的创意,笔墨形式的抽象和变化。

形象追求不似之真、神似之能成为一代画家风尚。南宗重神韵、意趣、水墨清淡,如禅学南宗顿悟一脉,北宗以执著修炼而成,重工致自然与笔墨关系明澈深透。“禅境”在山水画层面无不来自澄怀观道,宁静自然的“淡”的宗旨。

“淡”既是一种审美,更是一种精神境界,董其昌认为“北宗”禅要“禅定”渐修,步步为营。而“淡”是“南宗”禅,“直指性天”可“一超直入如来地”。这种分宗从一定程度上讲是对传统山水作品加以“有意义之省识”。

使我们明白南北二宗既有风格意味上的区分,更有主观精神性的识别。分宗之先并不存在派,画家却思考着各门家法的区别,从而使注重审美主体的禅悟之境直指心宇的深趣。研习中国山水画,无论是对静逸之趣的追求,还是极力表现东方文化博大、精致、阳刚的理性精神,两者与禅宗并不相悖。由于禅宗在消除向外的概念的知解的倾向所用的思维方法,以使山水画家能够“自见自性,入而开悟”。

再从山水画发展的历史来看,也同样存在着两种不同的认识方法。“禅宗”有顿、渐之分,画学有追求意趣和注重物象本体之不同方式。其间允许有变化、转化的可能,诚然,轻渐悟重顿悟或重渐悟轻顿悟都属于偏见独识。我们虽应认清董其昌的宗派情绪,但不碍山水画家在创作上两种方法有所区别地看待。

禅宗的思想也是流动的,变化的;时空行为本是一体无碍的生命韵律。对客观自然与山水画创作,董其昌很有见地,在自然和画的比较中显示出他的“禅理”,如他所说“以蹊径之怪论,则画不如山水。

以笔墨之精妙论,则山水不如画”(《画禅室随笔》),更有利于认清自然与笔墨之关系。他的理论丰富了中国山水画艺术,给人以完整的理解,其美学理念影响到整个清代山水画坛。

如“四王”画派的奠基者王时敏,在继承董其昌“南北宗论”思想的前提下,有意识地将董其昌带有禅学气息的山水画风格渐变为适合儒家审美理想的形式,而追求其平正虚和的一面,对山水画形式及其笔墨意趣的梳理也呈现出“优游笔墨,啸咏烟霞”的意味。

“四僧”因志不可遂,遁入空门,深研佛理,山水画主张抒发个性,独抒性灵。如八大山人初学董其昌,以山水寄亡国之恨,意境苍凉萧散,笔墨沉郁含蓄。石涛“愚去智生,俗除精至”,“诗非画里禅乎”的山水画论寓有哲理,倡导“借笔墨写天地万物而陶泳乎我”,其山水画郁勃新颖,形式新奇自然,笔墨纵肆潇洒,意境简约澹远,清旷出邃,影响尤为深远。

对于山水画来说,其主要价值在“怡悦情性”,“道”寓于怡悦之中。综观文人山水画特征,文雅而轻悠,风韵潇洒而清淡,精神渗透儒禅思想,追求禅意,寄寓深遥。

当今,我们应反观内心情愫,站在物质文明时代的基面,把事理的无尽性与人类认识的相对性,宇宙的无限性与具体事物的局限性对照起来分析,运用无限与有限的辩证关系,突破认识上的局限性,从而领悟天地宇宙的无穷无尽。用本真的眼光来审视自然生命合理的契机,遥想古老传统人文精神的思想学说。

参考文献

[1]慧能:《六祖坛经》,杨曾文校写,上海古籍出版社,1991。

[2]杨大年:《中国历代画论采英》,河南人民出版社,郑州,1984。

[3]张文勋:《儒道佛美学思想探索》,中国社会科学出版社,北京,1988。

[4]宗白华:《艺境》,北京大学出版社,1987。

[5]李石岑:《中国哲学十讲》,江苏教育出版社,南京,2005。

[6]郑为:《中国绘画史》,北京古籍出版社,2005。