尚书令与中书令的区别 古代中书令是多大的官

【作者简介】王建平,男,四川省作家协会会员。多年间断创作,有作品散见《四川文学》《小说林》《北方文学》《青年作家》等报刊,有多篇作品参赛获奖并入选集,出版小说集《那一盏灯》和《甜月亮》。

【本文由作者授权发布】

一、先说说管仲守信助齐国称霸的故事

春秋时,齐桓公当政,管仲为齐桓公主持政务。齐国三次出兵攻打鲁国,鲁国连败,最后向齐国求和,但鲁国国君在协约上签字的时刻,鲁将曹沫借机拔剑威逼齐桓公,说:“你必须归还侵夺我们的地盘,否则,我就杀了你!”齐桓公迫于无奈,就答应了。

后来,齐桓公不仅反悔自己的许诺,还要用计谋杀曹沫。

管仲当即阻止,说:“你先答应了曹沫的请求,然后你又背信要杀曹沫,解心头之恨,你身为国君就会失信于各国诸侯!”齐桓公大悟,并还地给鲁国。

齐桓公的还地之举,在当时引起了极大反响,各国诸侯纷纷投靠守信重义的齐国。在齐桓公七年,齐桓公被推举为春秋五霸之一。

纵观历史,管仲当年辅佐齐桓公管理朝政,出任的正是苦干年后才名正言顺的中书令官职的角色。

(广州国家档案馆收藏陶塑《司马迁》)

二、那么,中书令在古代是个什么样的官呢?

中书令,官名,是为皇帝在朝廷处理政务的官员。中书令负责直接向皇帝上奏密奏封,职高权大,参比现实,中书令近似于国务院总理的职位了。

三、中书令官职演绎的历史长河

中书令一词,首次出现在汉武帝朝代,那时的全称叫中书谒者令。

谒——与进谏、陈述、告之有关。也有说尚书令是中书令的谒者(跑腿的)。汉武帝时中书令由宦官担任的,隶属于皇帝的大总管,主要为皇帝写写东西,管理文件,传递封奏,每年薪酬为一千石,享有与朝官相同的假期,有掌控封奏的发布权,虽是“尊宠任职”,但合法的政治地位并不高。

有人说司马迁是中国历史上第一位中书令,但司马迁认为他毫无尊贵之感,此职对他的人格和文才是极大的不尊和侮辱,司马迁还认为汉武帝热衷于独揽大权,设立此官为了牵制外臣,方便自己在后宫游乐时能遥控政务,所以,在中书令官职的初创期,司马迁顶多是一位名义上的中书令。

进入汉元帝时,中书令的权力有所膨胀,经东汉过渡,到了魏晋,中书令渐渐同尚书一起组成重要的独立行政机构。后来,朝廷争斗,在汉成帝元年只得对中书尚书体制进行改组,将中书令降职,在汉成帝四年时完全终结汉武帝建立的中书尚书制度。

东汉始终不设置中书令,到了三国魏文帝时,朝廷为堆成山的图书史料无人整理而发愁,无奈之下只得启用士人,合并秘书与中书的职能。两晋时期沿用东汉的体制。

(民祭司马迁大典)

南北朝时,中书令一职重现尊崇,门槛之高,无文学才华者免入。到了十六国,中书令职高位重,北周官制,要朝廷内中大夫才能兼任此职。

隋唐早期,中书令为中书省的长官,属于宰相职位,执政超过尚书令。唐朝依然沿袭隋朝,唐朝初年,唐太宗以中书省、门下省、尚书省三省共议国政。

宋朝中书令因朝廷政见不同,再次淹没。辽金夏中书令一职枯木逢春,辽夏中书令为宰臣之首,可是在金国数年后中书令一职再次消亡,忽必烈统一中国之后进入元朝,恢复了中书令宰相的职权,到了明洪武年间,中书令仍为当朝宰相。

翻阅宋朝《历代职官简释》读到一段文字:“在体制上,中书省是决策机构,所以中书令更是政务的本源……”总之,在封建社会以中书省、门下省和尚书省为执政机构,有时形式不同,但本质相近。

(司马迁祠掠影)

四、有关中书令的趣闻趣事

1、古代最小的“中书令”

唐朝有一任剑南节度使太尉兼中书令,名叫韦皋。韦皋满月时,韦家请客,但在客人中混入一位相貌丑陋的僧人。韦家人不高兴,就安排他坐在院子角落。僧人也乐意。席间,韦家人抱着满月的婴儿在客人中亮,哪料,僧人自顾上前对婴儿说:“老朋友,别来无恙啊?”婴儿一听大笑起来。这一笑让众人惊呼,倍感怪异。

韦皋爹问:“我儿子出生才一个月,你是谁……”这时,僧人故意装逼了,他说:“我是谁?你们凡世俗子咋会认得呢?这孩子是诸葛武侯的后世,东汉末年的武侯为丞相,造福蜀地,我得知丞相的来世投胎到你们韦家,我翻山越岭不远千里地赶来吃他的满月酒嘞……”韦皋在似信非信中,给儿子取名叫“武侯”。

天下奇事,后来年轻的韦皋果真当上了剑南节度使,后官升到太尉兼中书令,辖治蜀地十八年。

(韦皋)

2、最任性的宋朝中书令赵

宋朝有一位学者,名叫赵普。此人一生好读论语,以“半部论语治天下”为抱负。赵普为人严肃刚正,以天下大事为己任。

赵普看到宋朝初年,在宰相职位上不少的人办事过于谨慎,只当撞钟和尚,占着茅房不拉屎。赵普刚毅果断,他曾经上奏推荐有开拓精神的某人担任某个官职,但太祖不用这个人,赵将第二天又上奏要请这个人担任某官,太祖还是不用,第三天,赵将又把这个人担任某官的事上奏太祖,太祖发怒把奏章撕碎了扔在地上,面对众臣赵普面不改色心不跳,跪在地上把太祖撕碎的奏章一一拾起。

过了些日子,赵普在家里把撕碎的奏章旧纸片修补连接起来,压平,装帧好背面,在某一天太祖当朝时,仍就毕恭毕敬地上奏,太祖接过奏章,细看一阵,发现这正是自己前不久撕碎的奏章。

太祖此刻无语了,他用深邃的目光看过一眼赵普,心想;“一个人能承受压力,自始至终推荐一个晋升要职,要集聚多大的勇气啊!也许那人总有一些与众不同之处,我何不试用一下呢?”

最终太祖批准了赵普的奏章。

(大宋传奇之赵匡胤 赵普的影视形象)

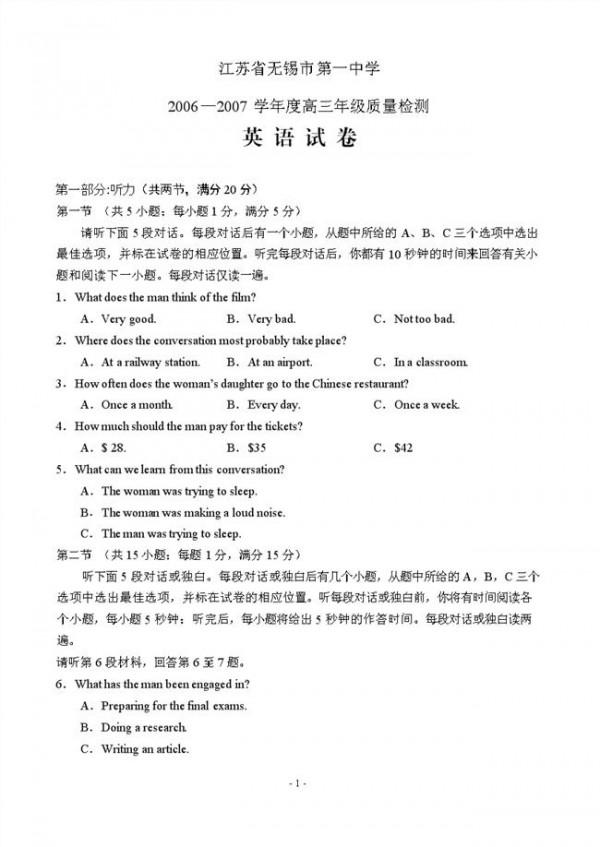

3、唐代岑文本被升任中书令为何不乐?

岑文本十四岁那年,父亲岑之象被人陷害入狱。他幼有才智,在大堂上据理力争,朝廷只好重审此案,最终父亲被释放。成人之后,岑文本考取朝官,成为唐太宗最赏识的重臣之一。一天,太宗对众臣自豪地说:“我有南阳岑文本,才能远在颜师古之上呀!

”于是,岑文本被命为中书侍郎,专管机密。在晋王李治被立为太子后,许多名士都前往东宫兼职,太宗也想让岑文本去太子府兼职,岑文本却谢绝,说:“臣为平庸之才,任此职,恐怕不能胜任,哪敢再添东宫的官职。

”到了贞观十八年,岑被任命为中书令,但他脸上却没有丝毫喜悦之色。岑母心里迷惑,岑文本面对母亲,说:“我于国家无功劳,也与皇帝非亲非故,能得到这样高的职位,是古人所忌的,所以我感到忧虑啊!”

岑文本上任中书令之后,众多亲朋好友前来祝贺,而岑文本却满面苦笑,说:“众亲朋众好友,我只想接受吊唁不想接受庆贺……”酒宴之后,有人劝他趁大权在握时要多置办一些田地房产,为子孙后代谋些福利。岑文本听后大笑一阵后,说:“我本为南方一平民,徒步入关,不过一秘书郎、县令罢了,无汗马之劳,只因肚里有几滴墨水,当上中书令,得到的俸禄也不少呀,我还要借权位去弄那么多的田产有啥用呢?况且,那些也是我不该得到的东西啊……”

(岑文本撰《虞恭公温彦博碑》欧阳询书)

岑文本谦虚谨慎,在官职位上风清气正的作风打动了太宗,太宗对他亲之信之,视为左膀右臂。在岑文本病危时,太宗前往探视,病逝世后,太宗悲恸万分地说:“文本殒逝,令人悲伤,今宵夜警,所不忍闻。”即当日停止夜警。后来太宗追赠岑文本为侍中和广州都督,赐谥号宪,陪葬于昭陵。

清代戏曲人洪升在《长生殿~贿权》中说:“一国之政,万人之命,悬于宰相,可不慎欤!”意指那些掌权者必须为政勤奋,忠直无私,谨慎国事;若图谋私利,或君乱政,或苟求厚禄,庸碌无为,皆须摒弃。唐人中书令岑文本的为官之道值得后人借鉴。(完)