林巧稚雕像 “那年 我去北京看三姑林巧稚”(组图)

1921年林巧稚离开厦门到北京求学时,还不满20岁,直到1983年去世,只回过两次厦门。她把对家乡的思念,化作一段段美妙的文字,她曾这样写道:“我是鼓浪屿的女儿,我常在梦中回到故乡的大海边,那海面真辽阔,那海水真蓝,真美……”

林嘉全去北京时,把老家的照片都带了去。有林巧稚出生的“小八卦楼”,玩耍过的鼓浪屿巷弄,还有已经毁于日本炮弹下的江头“振川汽车行”。她把照片看了又看,爱不释手。看到孙辈们的照片,林巧稚说:“太好了,每个小孩都很漂亮!”

林嘉全从老家带去的每一样东西,林巧稚都感兴趣。她一样样地抚摸着林嘉全夫妇带去的贡糖、芋头、米粉、罐头,连捆绑米粉的草根,都交代身边的人留下来。她说:“这是我家乡来的。”

林巧稚对家乡是如此眷恋。上世纪60年代初的回乡之行,因为不能畅游家乡,让她难以释怀。当时,年过花甲的林巧稚作为华东视察团的成员之一回福建视察。遗憾的是,她不能离团,连近在咫尺的家都不能回去看一眼。她随着考察团经过鼓浪屿、湖边水库、江头,却过家门而不能入。在她离开厦门的前一晚,市政府安排她和亲人们在中山路的绿岛大酒店吃了一餐饭,才略解她的思亲之情。

她爱家乡,也爱自己的亲人,用自己的言行教育他们,影响他们。在一次闲聊中,林巧稚问林嘉全:“你开车时有对人凶过吗?”林嘉全不解。她讲了一件小事:有一天她在路上散步,差点被一个司机撞到,司机不但没道歉,还骂她,后来,知道了她的身份,才觉得羞愧万分。她告诫林嘉全,不管对什么人,都要尊重,要遵守交通规则。林嘉全把她的话记在心里,直到退休,安全行车180万公里,受到交通部的表彰。

本已约好1983年回乡,但到了1983年,她却永远地去了

在北京20多天,林嘉全和三姑熟稔起来,经常在一起话家常。有一天,林巧稚问他:“嘉全,如果我回去,厦门人会认得我吗?”林嘉全回答:“谁不认识?每个医院的医生护士都知道您。”她开心地笑了,又说:“嘉全,我想回老家,就定在1983年吧。”林嘉全答应她,到时由他开车到北京接她。

林嘉全和妻子于1980年10月从北京回家。1981年3月,他因公事再度赴京,和弟弟林嘉平到协和医院探望了病中的三姑林巧稚。才半年,她圆润的脸颊消瘦了,也没有了开朗的笑声,拒绝吃饭、喝水。

“三姑,您要好好饮食,您答应我1983年要和我一起回老家,现在才1981年。”林嘉全在她的耳边轻声说。林巧稚紧闭的眼睛张开了,好像很高兴,并且点头同意喝水。所有看护的人员欣喜若狂,林嘉平说,“三姑是一个重承诺的人,答应的事情,她一定要办到”。

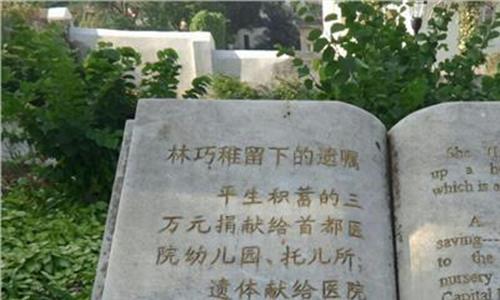

1983年4月22日,林巧稚在北京协和医院,永远地离开这个世界。虽然她没有在有生之年实现回乡的愿望,但是,在她逝世一周年时,鼓浪屿建成了纪念林巧稚大夫的“毓园”。鲜花绿树丛中的林巧稚立式汉白玉雕像,身着白大褂,脚穿布鞋,朴素而慈祥。

1988年清明,林巧稚的骨灰从北京运抵毓园。这个为祖国奋斗了一辈子的鼓浪屿的优秀女儿,终于回到了故乡。她安息在宁静的毓园,日夜倾听着她所眷恋的天风海涛。本报记者蓝碧霞

小资料

林巧稚:万婴之母

1901年12月23日出生于厦门鼓浪屿。1921年,她以优异成绩考进了北平协和医学堂,获医学博士学位,1929年毕业后成为协和医院的第一位中国医生。在协和医院妇产科这个工作岗位上,她奉献了一生。

1955年,她当选为中国科学院学部委员,是新中国第一位女学部委员。她从事医学研究、教学、临床工作近60年,亲手迎接5万多个小生命来到人间。她终身未婚,没有自己的儿女,却是世界上最伟大的母亲,人们尊称她为“万婴之母”。她是我国近代妇产科事业的主要开拓者之一,一生勤奋,医术精湛,医德高尚,为我国妇女儿童的健康事业做出了重要的贡献,受到人民的爱戴和尊敬。