何人斯张枣 当代著名诗人张枣曾梦想发明一种自己的汉语

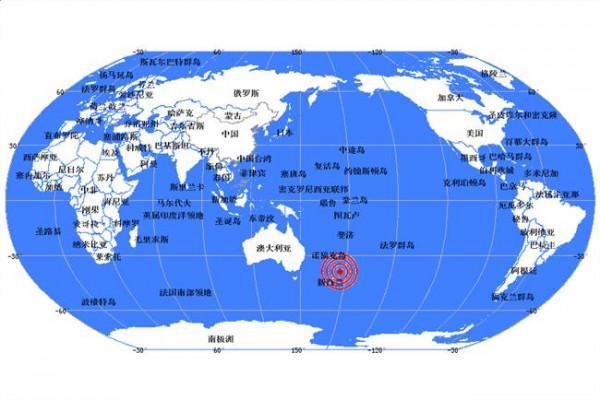

北京时间3月8日凌晨4时39分,曾经轰动诗坛的"四川五君子"之一张枣,在德国图宾根大学医院因肺癌去世,年仅48岁。这位生于1962年、21岁便写出传诵全国的《镜中》、《何人斯》的天才诗人,1986年起赴德国留学,历时十年获特里尔大学文哲博士,后任教于图宾根大学五年。2006年底加入"海归"潮,担任中央民族大学文学与新闻传播学院教授。

仅仅三个月前,张枣才发现自己身染肺癌,已是晚期。

张枣的挚友、诗人陈东东描述了他们的最后一面。那是2009年11月8日或9日,张枣回故乡长沙省亲,没有直接返京,而是转道上海。陈东东清晰地记得那天张枣对自己严重咳嗽的描述:"夜里咳得全身疼,必须把身体曲成一定角度咳,才能好一点。"没有人意识到这已是他身体负荷的极限,但那一次朋友众多的聚会,如今看来充满隐喻:"他突然站起来说:我走了。离开前悄悄买了单。"

"这首诗会传遍大江南北"

张枣的突然离世,震动了整个诗歌圈。"今天论坛"上不断发出纪念帖,始于3月13日凌晨的网络追思会一直延续。

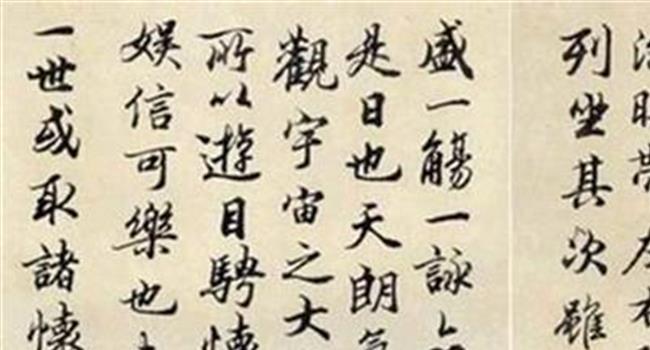

北岛撰文称:"张枣无疑是中国当代诗歌的奇才。他对语言本身有一种近乎病态的敏感,写了不少极端的试验性之作,有的成功有的失败,无论如何,他对汉语现代诗歌有着特殊的贡献。他以对西方文学与文化的深入把握,反观并参悟博大精深的东方审美体系。他试图在这两者之间找到新的张力和熔点。"

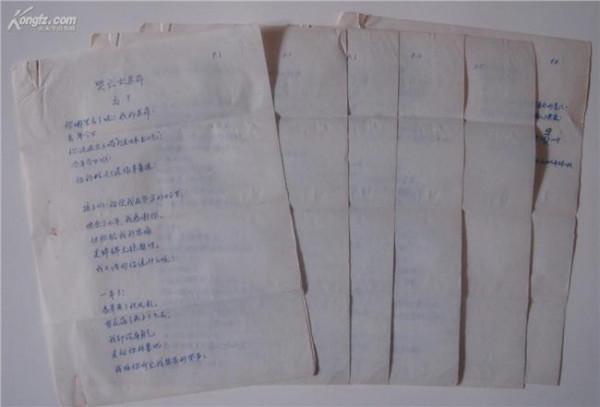

同为"四川五君子"的柏桦,更是整理出他与张枣相交26年来的许多珍贵资料,翻拍后上传论坛,包括照片、诗歌手稿、甚至20多年前张枣赠予他的一片树叶。

柏桦称,从1983年到1986年,张枣在重庆度过了他人生中最耀目的三年,"那三年至今让我想来都心跳加快,真是色飞骨惊的岁月呀。"1983年21岁的张枣从长沙考入四川外语学院英语系读研究生,迅速因诗成名,成为四川诗歌界,尤其各高校文艺青年心中绝对的明星。在柏桦的描述里,"他非常英俊,而且谈吐有一种奇异的吸引力,他那时不仅是众多女性的偶像,也让每一个接触了他的男生疯狂。"

那是一个理想主义覆盖一切的年代,张枣曾在一次采访中说:"我们整个的生活惟一关注的就是诗歌。"他与柏桦有时三天三夜连续不断地谈诗。柏桦年长张枣6岁,但却惊叹于张枣的早熟,"张枣所显出的诗歌天赋的确是过于罕见了,他‘化欧化古’、精美绝伦,简直堪称卞之琳再世,但在颓废唯美及古典汉语的‘锐感’向现代敏感性的转换上又完全超过了卞先生,而且,他当时才22岁呀,以如此年轻的形象,就置身在了超一流的诗歌专家行列,又简直可说是闻所未闻。

"

"只要想起一生中后悔的事/梅花便落了下来/比如看她游泳到河的另一岸/比如登上一株松木梯子……"《镜中》至今被很多人看作张枣的代表作。当初他将写完的诗随意丢在地上,柏桦来看他时捡到手里,眼睛睁得老大:"这首诗会传遍大江南北!"

梦想发明一种自己的汉语

张枣、柏桦、欧阳江河、翟永明、钟鸣、陈东东等,被论者归入"后朦胧诗人"。尽管他们中的一些人与北岛、舒婷等朦胧诗人年龄相当,但诗歌的风格向度却截然不同。

张枣曾在2008年与自己学生的对话中谈及这一点。他认为朦胧诗派更多代表一种以北京为核心的北方文化,就像北岛以纯正的普通话宣读的声音,"那是一种个人化的动作,但出来的却是一种集体的声音",很有那个时代的历史感;而后朦胧诗是一种南方的行为和作风,"我们这一代南方人居多","写作一开始就不想为这个时代承担什么,没有意识形态针对性,而是想要为整个中国诗歌帝国做什么……我们那时觉得中国第一次出现了无用的文学,写作就是一件无用的事,是浪费生命、青春年华的颓废行为,这也是我们当时的口号,就是追求失败"。

张枣的梦想是"发明一种自己的汉语",在他看来,"母语不在过去,不在现在,而是在未来",诗人应该去探索语言的边界,这也是一种冒险。他大学与研究生的专业是英语,赴德国之后,又熟谙德语、法语、俄语,是中国当代诗人中极少数能直接从多种语言中吸取养分者。各种语言的长处,他都希望能容纳于他的诗。

"笑着、饮着,直到最后睡去"

国外生活最惨烈的部分,便是孤独。张枣曾说自己文学活动中最重大的事件便是与柏桦等诗歌知音的相遇,旅居德国,也意味着远离这群朋友,一直围绕着他的掌声也一并消失。

陈东东记得上世纪90年代,在张枣攻下博士学位之前,他常常从德国给他写很长很长的信,有时会打越洋电话,只为分享他刚刚写出来的几句好诗。北岛也说:"张枣的不少海外诗作,我是他的第一读者;同样,我的不少海外诗作,他也是第一读者。

90年代初,我在丹麦奥胡斯教书,他在特里尔读博士,我们常通电话,先把诗稿电传给对方,然后进行细读式的品评。这方面我得益更多,因为我充分信任他的判断力。我至今还清晰地记得他的问候语,那由于抽烟喝酒过度而有些沙哑的声音:嗨,振开—"

不知从何时开始,张枣每夜必须借助啤酒才能入眠。原本清癯的形容膨胀、发福,以至于重逢时翟永明开玩笑:"我们只有从门缝里看,才能看到以前那个张枣。"

他写得越来越少、越来越谨慎。在陈东东看来,"他留下的所有诗,不会超过70首,这对于一个写了将近30年的人来说实在太少了。"

柏桦在悼怀时写道:"新时代已来临,新诗人在涌出,他在寂寞中侧身退下,笑着、饮着,直到最后终于睡去……"

几乎所有最亲近张枣的朋友都提到一个"甜"字。陈东东形容他说话的声音是"甜蜜";柏桦说他那样热爱着生活的甜,"那颓废之甜是烫的";而用张枣自己的话,"诗歌也许能给我们这个时代原初的甜,本来的美。这就是我对诗歌的梦想。"