班杜拉实验 班杜拉的经典实验

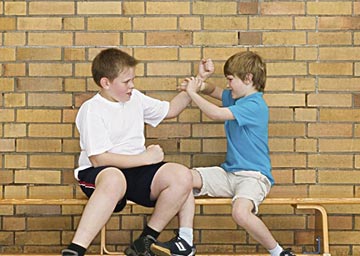

儿童在电视上、电影里和游戏里看到的暴力,会不会导致他们形成攻击性行为?这是当今一个热门话题,就是在50年前也是热门话题。那时候,有一位心理学家做了一项实验,以确定孩子们是如何通过观看暴力影像而学会攻击的。

攻击性带来很多社会问题,比如从人与人之间的暴力行为到战争,难怪这一话题会成为心理学最热门的研究。社会心理学是研究人际互动和集体行为的一个分支领域,在这一领域工作的科学家提供了大量人类攻击性行为的证据。

有一个著名的,也是最有影响的实验,叫做“波波玩偶实验”。阿尔伯特.班杜拉和他的同事成功地演示了儿童是如何学会攻击性的方式的。班杜拉的社会学习理论提出,学习是在观察和与其他人交往之中形成的。

班杜拉预言

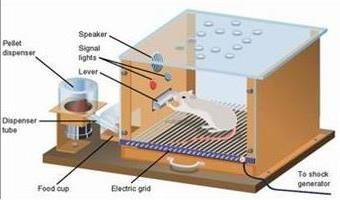

班杜拉的实验是将儿童置于两组不同的成人模特当中,一组是具有攻击性的模特,另一组是非攻击性的模特。

在观察了成人的行为之后,让他们进入一个没有模特的房间,观察他们是否会模仿先前所见到的模特的行为。

班杜拉事前就预言会有几件事情发生:

1、 他预言,观察到成人模型攻击性行为的儿童,即便没有成人模特在场,也会出现攻击性行为

2、 观察到非攻击性行为模特的儿童比要比另一组少得多,观察非攻击性模特的一组也要比对照组的攻击性行为少得多。

3、 儿童模仿同性行为比模仿异性行为要多得多。

4、 男孩的攻击性要比女孩强。

试验方法

在斯坦福大学幼儿园参与实验的是36位男孩和36位女孩,年龄3—6岁,平均年龄是4岁零4个月。

这些孩子被分为8个实验组。在这些参与实验的孩子中,24位被安排在实验对照组,其他的被分为两组,每组24人。其中的一组去观察攻击性行为成人模特,另外24位儿童观察非攻击性成人模特。

最后这些孩子又被分为男孩和女孩两个组,在每一组中有一半是观察过同性成人模特的,另一半是观察过异性成人模特的。

在试验之前班杜拉对孩子们的攻击性做了评估,每个组参与实验孩子的攻击性平均是大体相等的。

实验过程

每个儿童在实验过程中都保证不会受到其他儿童的影响。

孩子们被带进一个游戏室,在那里模特展示出不同的行为。实验员把一个成人模特带进房间,让他(她)坐在凳子上,然后参与孩子们的活动。10分钟过后,让他们开始玩一套套零件玩具。

在非攻击性一组中,在整个过程中只是摆弄玩具,完全忽视了波波玩偶。在攻击性一组,成人模特则猛烈地攻击波波玩偶。

“成人模特把波波玩偶放倒在地上,骑在上面,猛击它的鼻子。

模特又把波波玩偶举起来,拿起锤子敲打它的头部。敲完之后,模特猛烈地在空中摔打玩偶,在房间内把它踢来踢去。这一攻击性行为连着重复三次,其间还夹杂着攻击性的语言。

”

除了对玩偶的身体的攻击之外,成人模特还有语言的攻击,如“踢死它”,“怂包软蛋”。成人模特也附加有非攻击性词语:“这是个强硬的家伙”,“它还会回来的”。

10分钟之后,孩子们被带进另一个房间,那里摆放着一些吸引人玩具,其中包括一套洋娃娃,消防车模型和飞机模型等。但是孩子们被告知,不允许去玩这些有人的玩具,目的是让儿童产生一种挫折感。

最后,每个儿童都分别被带进最后一个实验室。这间房子里有几样“攻击性”玩具,包括一把锤子,一个用链子吊起来的求,球面涂成脸庞形状,还有标枪,当然还有波波玩偶。

房间里也有一些非攻击性玩具,包括蜡笔、纸张、洋娃娃、塑料动物和卡车模型。孩子们被允许在这个房间玩20分钟,实验的评价人从镜子里观察每个孩子的行为,并给出每个孩子攻击性行为的等级。

结果

这一实验证实了班杜拉预言中的三个。

1、成人模特不在场的时候,观察暴力行为一组的孩子们的倾向是模仿他们所看到的行为。

2、班杜拉和他的同事们也预言观察非暴力行为的一组的孩子们会被比对照组的攻击行为弱一些。

结果显示无论性别,这一组的孩子们都展现出比对照组孩子的攻击级别低一点。其中观察异性模特的男孩的攻击行为似乎比对照组稍微强一点。

3、无论被观察的模特是同行还是异性,孩子们在性别上的差异是很重要的。

观察男性暴力行为的男孩要比观察女性攻击行为所受到的影响要大。有意思的是,实验中发现,在同性攻击行为组,男孩更倾向于模仿肢体的行为,而女孩更倾向于模仿语言的攻击。

4、研究者们还对预言做出了修改:男孩比女孩的攻击性要强。男孩的攻击行为要比女孩攻击行为高出一倍。

探讨

波波玩偶实验的结果和班杜拉的社会学习理论是一致的。

班杜拉和同事们认为,他们的试验揭示了特定的行为是如何通过观察和模仿而形成的。

实验人员指出“社会行为的模仿可能是在模仿中简化或走捷径,没有按照斯金纳的逐次逼近法则去做。”

按照班杜拉的意见,是成人的暴力行为引导了儿童的暴力行为,这一点是可以采纳的。

他还说,实验结果证明,儿童更倾向未来受到的攻击时,一暴力行为做出反应。在后1965年所作的另一个实验中,班杜拉发现,当成人模特对他们的行为表示赞赏时儿童就更喜欢模仿攻击行为,如果儿童看到成人模特因攻击行为 受到惩罚或谴责时,他们的模仿就会少一些。

批评意见

和其他任何实验一样,对波波玩偶实验绝不会只是一片赞扬声。

1、因为这个实验室在实验室进行的,有些评论说在这样的环境中所观察到的或许不能代表真实世界所发生的事。

2、这一研究有可能在参与实验者的选择上出现偏差。

参与者是在很小的范围内选择的学生,他们都有共同的民族和社会经济背景,这就使其与在更大范围内,更多样性的人群中做出的结果有所不同。

3、因为收集到的都是当时的资料,很难知道长期性的影响是怎样的。

4、对洋娃娃的暴力行为同在现实世界中对另外同样的人做出暴力行为是有很大不同的。

5、这一实验所显示的儿童捶打洋娃娃时起动机并不是展示暴力,相反有可能只是在抚慰洋娃娃。

6、有些评论说做这种实验是不道德的。

操纵儿童去做攻击性的事情,饰演者实际上只在教给儿童实施暴力。

最后的思考

尽管如此,班达拉的实验仍不失为最著名的心理学实验之一。

当今,社会心理学家们正在不断研究儿童观察暴力行为对其本身行为所产生的影响。在波波玩偶实验之后的半个世纪中,就有数百个实验在研究观察暴力对儿童行为的影响,直到今天研究者们还在不断思考儿童在电视节目和电影中观看暴力行为是否会导致儿童在现实世界中实施暴力行为。

===========

班杜拉的观察学习理论是建立在他及其合作者所进行的大量实验研究的基础之上的。在早期的一项研究中,他们首先让儿童观察成人榜样对一个充气娃娃拳打脚踢,然后把儿童带到一个放有充气娃娃的实验室,让其自由活动,并观察他们的行为表现。结果发现,儿童在实验室里对充气娃娃也会拳打脚踢。这说明,成人榜样对儿童行为有明显影响,儿童可以通过观察成人榜样的行为而习得新行为。

在稍后的另一项实验中,他们对上述研究作了进一步的延伸,目的是要了解两个问题:(1)榜样攻击行为的奖惩后果是否影响儿童攻击行为的表现;(2)儿童是否能不管榜样攻击行为的奖惩后果而习得攻击行为。在实验中,把儿童分为三组,首先让儿童看到电影中的成年男子的攻击行为。

在影片结束后,第一组儿童看到成人榜样被表扬,第二组儿童看到成人榜样受批评,第三组儿童看到成人榜样的行为既不受奖也不受罚。然后,把三组儿童都带到一间游戏室,里面有成人榜样攻击过的对象。结果发现,榜样受奖组儿童的攻击行为最多,榜样受罚组儿童的攻击行为最少,控制组居中。这说明,榜样攻击行为所导致的后果是儿童是否自发模仿这种行为的决定因素。

但这是否意味着榜样受奖组的儿童比榜样受罚组的儿童习得了更多的