顾炎武实践 结合史实 谈谈你对顾炎武”博学于文 行已有耻”的看法???????

博学于文,行己有耻 ————谈谈顾炎武 顾炎武,生明万历四十一年癸丑,卒清康熙二十一年壬戌(1613—1682),昆山人,字甯人,初名绛,国变后易名炎武,学者称亭林先生。

亭林先生相貌丑怪,瞳子中白而边黑,性情耿介,不谐於世,与同裏归玄恭(庄)为友,时称“顾奇归怪”。 我们知道顾炎武,大都因他的那句“天下兴亡,匹夫有责”。

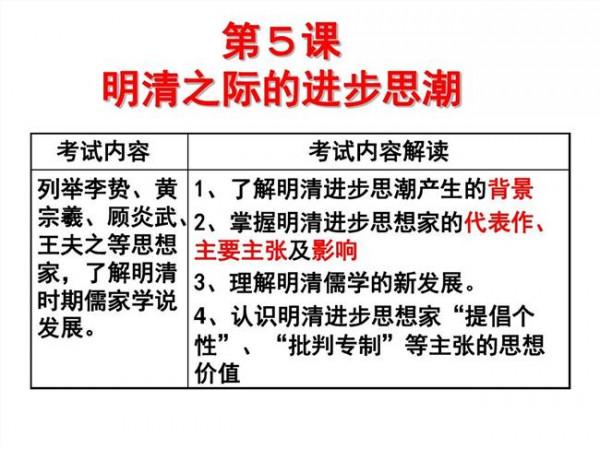

然而少为人知的却是亭林先生真正标举的论学、做人两大宗旨:一曰“博学有文”,一曰“行己有耻”。(“……愚所谓圣人之道如之何?曰‘博学于文”,曰“行己有耻”。自一身以至於天下国家。

自子臣弟友以至出入往来、辞受取予之间,皆有耻之事也。……士而不先言耻,则为无本之人;非好古而多闻,则为空虚之学。以无本之人,而讲空虚之学,吾见其日从事于圣人,而去之弥远也。”(〈与友人论学书〉) 一、博学于文 所谓“文”,非文藻辞章之文,而是取“文”之本义,指木之纹理、事物条理之意。

对於亭林先生的“博学于文”,他的学生潘次耕评价“先生精力绝人,无他嗜好,自少至老,未尝一日废书”(〈〈日知录〉序〉)。

亭林先生十一岁时便读〈资治通鉴〉,为写〈肇域志〉,自26岁起,阅志书一千余部,他在〈肇域志〉序中说:“亭林生长离乱,奔走戎马,阅书数万卷,手不辍录”。

其用功如是。 亭林先生还有个秘诀,就是抄书,他自述先祖之教,以为:“著书不如抄书。

凡今人之学,必不如古人也;今人所见之书之博,必不及古人也。小子勉之,惟抄书而已”(〈抄书自序〉)。但是抄书可不是随随便便的抄,亭林先生称之为“采铜於山”,“尝谓今人纂辑之书,正如今人之铸钱。古人采铜于山,今人则买旧钱,名之曰废铜,以充铸而已。

……承问〈日知录〉又成几卷,盖期之以废铜。而某自别来一载,早夜诵读,反复寻究,仅得十余条,然庶几乎采山之铜也。”(〈与人书十〉)。其精勤如是。 如果你认为亭林先生是个死读书、读死书的书呆子,那可就大错特错了。

潘次耕说:“先生足迹半天下,所至交其贤豪长者,考其山川风俗疾苦利病,如指诸掌。

”(《〈日知录〉序》)。全谢山说:“先生所至呼老兵逃卒,询其曲折,或与平时所闻不合,则即坊肆中发书面对勘之。”(〈亭林先生神道碑铭〉)。亭林先生中年以后,“……往来鲁、燕、晋、陕、豫诸省,遍历塞外,而置田舍于章邱长白山下。

然以其地湿,不欲久留。每言马伏波、田畴皆从塞上立业。欲居代北。尝曰:使吾泽中有牛羊千,则江南不足怀也。遂又与富平李子德垦田於雁门之北、五台之东,而又苦其地寒,但经营创始,使门人辈司之,身复出游。

”(钱穆〈中国近三百年学术史〉)。二十多年间漂泊游历,往还边塞,晚年始定居陕西华阴,以为:“秦人慕经学,重处士,持清议,实他邦所少。一旦有警,入山守险,不过十裏之遥。若志在四方,则一出关门,亦有建瓴之势。

”其气概如是。 亭林先生认为“著述之家,最不利乎以未定之书传之於人。”(《与潘次耕书》)。“古人书如司马温公《资治通鉴》,马贵与《文献通考》,皆以一生精力为之。

……后人之书,愈多而愈错漏,愈速而愈不传。所以然者,视成书太易而急於求名也。”(《〈日知录〉著书之难》)。“旧刻此八卷,历今六七年。老而益进,始悔向日学之不博,见之不卓越。

……渐次增改……而犹未敢自以为定。……盖天下之理无穷,而君子之志于道也,不成章不达。故昔日之所得,不足以为矜;后日之所成,不容以自限。”(〈〈日知录〉自序〉)。亭林先生的〈日知录〉和〈音学五书〉,听取阎百诗、张力臣等人意见后,改正多达数百处。

“时人之言,亦不敢没君子之谦也,然后可以进於学。”(〈日知录〉“述古”条〉。其精审虚心如是。 然而他又是这样评价自己的〈日知录〉的,“有王者起,将以见诸行事,以跻斯世于治古之隆,而未敢为今人道也。

”(〈与人书二十五〉)。“意在拨乱涤污,法古用夏,启多闻於来学,待一治于后王。

(〈与杨雪臣书〉)。其自负如是。 二、行己有耻 晚明政治溃烂,满人入关,更有一班王学末流,整日空谈身心性命,行为却放荡无检,亭林先生痛感“世风日下,人情日谄”,“目击世趋,方知治乱之关,必在人心风俗。

而所以转移人心,整顿风俗,则教化纪纲为不可阙矣。”(《与人书九》)。