怀念陆定一和唐义贞:《生离死别五十秋》

1993年10月底我从闽西回来,便草就了一篇五千字的文章《谒唐义贞墓》。我是带着一种激情来写的,所以写得很快。但写毕,觉得还心犹未尽,于是又重写,题目改为《生离死别五十秋》。文章发表后,陆范家定将它带给家人及江西的姐姐陆叶坪传看,他们在热情肯定的同时,也对某些细节上的出入提了些意见,这次重新发表,我根据他们的意见作了修改。

当年写这篇文章时,陆定一同志还健在,今天重登此文时,他已去世五年了。仅写下上述文字表达我对这位无产阶级革命家以及长眠地下的唐义贞烈士的悼念。

——作者这是一个令人欣慰又令人心酸的故事。一个父亲,在女儿还未满三岁、儿子还没有出生的时候,便踏上了漫漫长征路。不久,妻子壮烈牺牲。从此父子音讯断绝。一直经过了半个世纪,父亲才找到了自己的女儿和儿子。他们相见时,女儿已经当了祖母,儿子也已经头发着霜了。

百家姓多了一个“陆范”

我是1992年5月到长汀时认识陆范家定的,他是陆定一的大儿子,当时58岁,是长汀县民政局副局长。初次相识,我就对他“陆范”这个姓发生了兴趣,但因为相处时间很短,没有来得及细问。1993年10月中旬我再去长汀,又碰到他,这次我们在一起相处了一个星期,于是了解到他传奇般的身世。

陆范家定出生在1934年。这年10月,陆定一随红军出发长征,他的妻子,时任中央苏区红军卫生材料厂厂长的唐义贞因有孕在身,被留下来参加当地的游击战争。11月20日,唐义贞在长汀四都圭田乡范其标的家里生下了一个儿子,取名“小定”。

当时形势非常紧张,环境极其恶劣,为了保存体力好早日参加战斗,唐义贞不给儿子喂奶,每天只给他喂一些米汤。第四天,她就把儿子送给范其标,刚满月,便匆匆赶回福建省委机关驻地。范其标和妻子聪秀珠结婚多年,没有生育,他们多希望有个儿子啊。

但他们知道“唐妹子”之所以把刚出生的儿子送给他们,是因为残酷的斗争环境所迫,当然也出于对苏区人民的信任。他们答应一定把孩子抚养大,等形势好转或者革命胜利后再把儿子还给她。

一个多月后,唐义贞便被国民党36师俘获,接着壮烈牺牲。这个消息,范其标夫妇是不知道的,他们只是尽自己的一切力量精心抚养着小定,以便不久的将来能把一个生龙活虎般的小青年亲手交到“唐妹子”手里。

白军来了,到处搜捕红军伤病员及红军未能带走的子女,残酷地实行斩尽杀绝、铲草除根的政策。为了保护孩子,范其标夫妇与乡亲们达成默契,坚持说小定是他们的亲生儿子,并按家的辈份排行将小定改名“范家定”。

躲过了多少次搜捕追剿,熬过了多少个不眠之夜,小定长大了,懂事了,夫妻俩一商量,便把他的身世和盘托出。可惜,此时他们只知道小定的妈妈姓“唐”,父亲呢,连姓什么都不知道。

多少个抱养孩子的父母都对子女严守秘密,这一对农民夫妇却对他们千辛万苦养大的儿子说:“你不是我们亲生的,你的亲爹亲娘都是红军!”从此,年轻的小定就多了一块心病,他要寻找自己的生身父母。

每逢过年过节,范其标夫妇都要在餐桌上多摆一副碗筷,过去小定不知道为什么,现在他明白那是为他妈妈而放的。养父母在日复一日、年复一年地等待“唐妹子”回来接她的儿子。但是一直到全国都解放了,“唐妹子”也没有来。

1951年土改时,有人挟嫌报复,说范其标杀害了女红军“唐妹子”,目的是为了永远占有小定,于是范其标被审查,被游街批斗。真是有口难辩啊,范其标和妻子背着沉重的“杀害红军女战士”的黑锅,苦苦挣扎着。但他们没有忘记自己曾对“唐妹子”许下的诺言:一定要把小定送还给他的亲生父母。于是他们千方百计帮助小定寻找亲生父亲。

但是亲生父亲在哪里呢?

终于有一天,小定在他妈妈的遗物——一块染成靛青色的包袱皮上,发现了“唐一真”三个字。他惊喜若狂,到处向红军时代的老同志打听,最后是当年曾在长汀工作,现居广州的红军老战士李坚真解开了这个谜:唐一真是唐义贞的化名,是陆定一的亡妻。

难道身居中共中央宣传部部长要职的陆定一竟是自己日思夜想的亲生父亲?小定不敢相信。抱着侥幸心理,小定还是给陆定一发了一封电报,却杳无音讯。他哪里知道,此时,陆定一正面临着一场严重的灾难——“文革”开始了,他被点名为“阎王殿的大老板”而遭“炮轰”、“火烧”。

他早已看到小定给他的电报,并曾委托有关部门作了调查核实,他深信这就是他从未见过面的儿子,但他不敢相认,深怕自己的遭遇会连累了无辜的儿子。

他强压住万般思念千种苦楚,硬下心肠不给儿子回信。不久,他被投入监狱,一关就是十三年。一直到1980年9月,这对从未见过面的父子才在福州西湖边的一座小楼里相会。这时,父亲已74岁,而儿子也已经46岁了。

见面那一天,当小定第一眼看见陆定一从会客室外走进来时,两股泪一下子就涌了出来。不等别人介绍,陆定一径直朝小定走去,伸出两只手,用力拍着小定的肩膀,说:“这个就是了,这个就是我儿子了,这个流浪汉!呵呵,连头发都白了呀,流浪汉!”

随后,陆定一走到范其标夫妇面前,紧紧握着范其标的手说:“感激了!感激你们了!好同志,感谢苏区人民!你们在那样险恶的条件下收养了我的孩子,养育之恩,恩重如山哪!”

范其标噙着眼泪说:“陆老,我们总算把孩子带到您面前了,现在把他交给您,我们的心就安宁了,我们死也可以瞑目啦。以前,我让他跟了我的姓,那是没办法,现在也该改回姓陆了。”

陆定一连忙说:“不,不,不必这样!”随即对小定说:“孩子,两位老人是你的再生父母,他们年纪大了,你要留在他们身边,好好照顾他们。”又对范其标夫妇说:“至于姓,如果一定要改,那就让他姓‘陆范’好了,他既是陆家的人,也是范家的人。我想,这是一个象征干群团结的姓,是纪念烈士的姓,也是对两家都有利的姓。”

于是,我们的“百家姓”里便多了一个“陆范”。

三岁的女儿已当了祖母

几天后,我和陆范家定一起去江西,他陪我去看望他的姐姐。

从县城坐车一个多小时到禾丰乡,又步行了约半个小时到库心村的上库。这是一个群山包围中的小村,在一幢新盖的民居里,我们见到陆范家定的姐姐陆叶坪。这是一个彻头彻尾的农妇,已经62岁,脸上爬满了深深的皱纹,从外表上,你怎么也想象不出她的父亲竟是中央高级领导干部。

在客厅的墙壁上,有一个镜框,右边镶着一张陆定一晚年的照片,左边则镶着唐义贞牺牲前留下的半身照,短短的头发,圆圆的脸蛋,浑身透着一股压抑不住的青春气息,两张照片中间则是陆老的亲笔题字:勿离勿弃。这四个字是陆老在1987年11月31日与分别了53年的女儿叶坪见面时写的。

和陆范家定一样,陆叶坪也有一段悲苦曲折的故事。

在瑞金叶坪,中华苏维埃共和国临时中央政府旧址左侧,有一座小楼,当年苏维埃区域中央局曾在这里办公。小楼的东头有一个小房间,叶坪就出生在这里,那是1931年12月30日。

1934年10月,叶坪还不满三岁,陆定一即离开瑞金长征。唐义贞这时已怀着小定,她和陆定一分别时,两人商定由唐义贞负责把叶坪送交当地可靠的农民抚养。陆定一走后,唐义贞便把叶坪托付给卫生材料厂一位因病未能参加长征而准备回家的管理员张德万。

张德万是男同志。因为唐义贞工作极忙,平时常把叶坪交给张德万照看,叶坪与他关系极好,一直叫他“好妈妈”。张德万带着叶坪,本想回自己的老家吉安县云楼乡芦下村去,但路途遥远,一路上要经过许多白军的哨卡,危险大。他们东躲西藏,辗转来到了于都县上库村,暂寄住在农民赖长发家里。

张德万身体不好,但对叶坪关怀备至。当时的环境不允许他们长期住在上库,张德万又没办法将叶坪带在身边上路,根据多日的观察,他决定把叶坪暂时寄养在赖宏达家里。临别那天,他一早牵着叶坪的手挨家挨户登门,拜托乡亲们多多关照这个可怜的孩子。但为了叶坪的安全,他又只说是自己朋友的女孩,没有透露叶坪父亲的情况。

离开上库后,张德万沿路乞讨,还要躲避白军的搜捕,整整走了十四天,才回到吉安老家。他的病情因此加重,三年后,他感到自己将不久人世,放心不下叶坪,于是拖着病弱的身躯又一路乞讨到上库。他在上库住了三天,每餐都要给已经六岁的叶坪喂饭,饭后就拉着叶坪坐到村头的老枫树根上,眼睛直直地望着东面的大山出神——三年前,他是带着叶坪从山那边过来的,他是盼着叶坪的父母早日回来接女儿,还是为未能将叶坪亲手交还给她的父母而内疚?

三天后,张德万流着泪告别上库,回吉安。不久便传来他的死讯。

从此,叶坪的身世便成了一个谜。

陆定一到延安后即开始寻找自己的女儿,但一直音讯全无。1937年,唐义贞的大哥唐义精带着一位叫罗高的人到南京找陆定一,说叶坪正和“好妈妈”一起寄住在瑞金武阳围的船夫赖宏达家中,希望陆定一寄点钱去,好把叶坪接回。陆定一喜出望外,那时他正好分得父亲的一笔遗产,大部分已捐献给革命,便将剩下的交给唐义精转寄给罗高,但得到的回报却是一张身穿国民党军装的30岁男人的照片。

这是一场骗局。

不久,唐义贞的大哥、二哥在重庆的一次渡江翻船事件中双双遇难,寻找叶坪的事不得不暂时中止。后来,陆定一又写信给战时妇孺保育救济机关的李德全,请她协助寻找,也没有结果。解放后,陆定一又专门委托人到赣南一带寻找,仍然没有下落。

直到1981年12月,陆范家定到北京看望父亲,老人怀着极其沉重的心情对儿子说:“你母亲壮烈就义,可歌可泣!我要把她短暂却光辉的一生所走过的历程写出来,作为对烈士的永久纪念,在我,也了却一个心愿。

我已经75岁了,叶坪未找回,是我这一生的一件大憾事。”于是,在1982年福建人民出版社出版的《风展红旗》一书中,就有了一篇《关于唐义贞烈士的回忆》,文中概述了唐义贞烈士短暂却光辉的一生,也提到了叶坪和小定。

五年后,赣州南方冶金学院青年教师赖章盛在一个很偶然的机会读到这篇文章,他觉得文中提到的叶坪身世很像自己的母亲,经过反复考虑以后,他给陆定一写了一封信。陆定一立即叫儿子陆范家定赶到江西,由江西省民政局出面,联合地、县、乡,成立联合调查组,配合陆范家定到上库和张德万的故乡吉安芦下等地调查,最后证实,赖章盛的母亲就是陆定一遗失了53年的女儿陆叶坪。

1987年11月31日,陆定一从北京赶到南昌滨江招待所,陪同他前来的还有唐义贞的八妹唐义慧。

叶坪全家来到滨江招待所时已经很晚,叶坪一下车便拉住弟弟陆范家定的手,急着要去见父亲,但被省政府接待处的同志劝阻了,一是因为坐了一天的车太累,怕见面时情绪太激动,影响身体;二是时间太晚了,安排见面太仓促。

劝住了叶坪,却劝不住76岁的唐义慧。这位早已退休的高级工程师,唐义贞八个兄妹中唯一健在的一位,无论如何都要在当晚见到自己的外甥女。她由接待处一位姑娘搀扶着,刚踏进会客室的门,就向前伸出双手,踉踉跄跄地向前奔去,嘴里呼喊着:“坪坪,你在哪里?坪坪,你在哪里?”叶坪急切地迎上去,哽咽地叫一声:姨妈!

唐义慧老人把叶坪紧紧搂在怀里,泣不成声。“坪坪,我的孩子,你让我们找得好苦哇!见不着你,我死不瞑目啊!现在好了,我死了,到地下见着姐姐也好交代了……”

在诉说了一通思念之苦后,唐义慧老人取出从北京采办来的礼品,分送给叶坪的孩子们。最后她取出一块红丝绒料子说:“这是我跑了好几家商店才扯来的,我姐姐与姐夫结婚时穿的红丝绒旗袍,姐夫至今还念念不忘哪!”她打量了一下叶坪,又看了看叶坪的女儿赖慧竹,突然萌生了一个念头。

第二天上午9时左右,叶坪和陆范家定带着全家人来到陆定一下榻的三号楼会客厅里,静静地等候着。突然聚集在门口看热闹的人群闪开了一条道,一位颤巍巍的白发老人出现在门口。屋里的人,由叶坪领头,一齐迎了上去。

“是真的吗?是真的吗?”陆老似乎还不敢相信,五十多年来,他做过多少这样的梦?叶坪多想扑上去抱住父亲大哭一场,但又怕父亲过分激动伤了身体,便克制着自己,只是深情地叫了声:爸爸

这是一声深藏了53年也是等待了53年的呼喊!陆老将叶坪从头到脚细细打量,他是在收集53年前遥远的记忆,眼前这个满头白发、满脸皱纹的老妇人,果真是53年前那个天真娇嫩的小坪坪吗?

“啊,是真的,真是我的女儿!我的女儿!”陆老激动得微微发抖,他一边抓住女儿那粗糙有茧的手,一边轻轻抚摸着女儿苍白的头发,然后双眼涌上泪,长叹一声:“孩子,53年前,我们把你扔啦……扔啦!不要啦……现在,又捡回来了——到底是捡回来了!”这时,会客室门口突然红光一闪,一个身穿红丝绒旗袍的妙龄女郎款款步入,她像一束火焰把人们的双眼照亮。陆老愣住了:这不是义贞吗?

是的,她很像当年的唐义贞,但她不是唐义贞,而是他的外孙女赖慧竹!——这是唐义慧昨晚的精心安排,她要用这个办法来唤起陆老的全家人对已故亲人的回忆和思念。陆老笑了,在场的所有人都笑了。就在这一片笑声中,陆老满含深情地挥毫写下了“勿离勿弃”四个字。这一年,陆老81岁,女儿叶坪56岁,叶坪的孙子已经四岁。

他们的妈妈才25岁

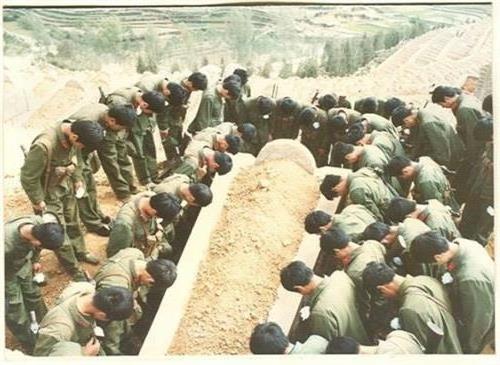

长达半个世纪的寻找总算有了圆满的结局,但作为这个故事的另一位主人公——叶坪和陆范家定的妈妈唐义贞,却永远长眠地下,再也见不到自己的亲生儿女了。在我的请求下,陆范家定带我去他母亲的墓前凭吊。

唐义贞烈士陵墓在长汀县西门外罗汉岭半山坡一块小小的坪地上,墓后是郁郁葱葱的苍松翠柏,墓前有四个水泥砌起的小花坛,种着各色花草,墓碑的碑文都是陆定一亲笔撰写的,碑文写道:“唐义贞烈士,湖北武昌人,女共产党员,忠于党,忠于人民,屡遭王明路线的迫害而不屈。曾任中央卫生材料厂厂长。一九三五年一月在游击战争中牺牲于长汀四都下赖坝。出生于一九0九年,才二十五岁……”

唐义贞出生在一个进步知识分子家庭,北伐战争时期,17岁的她便参加了革命活动。1927年秋,她受党组织派遣前往苏联,进入莫斯科中山大学学习。就在苏联期间,她与驻共产国际的中共代表团团员、中国青年团驻少共国际代表陆定一相识,并于1929年12月结为伉俪。

当时中山大学的领导权被米夫和王明一伙把持着,他们组织小集团(即所谓“二十八个半百分之百的布尔什维克”),在学校里推行极左路线,打击不同意见者,唐义贞因反对他们的主张和做法而被开除团籍和学籍,送到一个“医务训练班”进行短期训练,规定好回国以后只能做医务工作,不能从事政治活动。

1930年底,唐义贞回到上海,在先她回上海的陆定一帮助下,团中央恢复她的团籍。

不久,她主动要求到中央苏区,在闽西苏维埃政府从事宣传和医务工作。党的六届四中全会上,王明集团篡夺了党、团中央领导权,陆定一被诬为“调和路线”,撤销了党中央委员和团中央宣传部长的职务,他于1931年3月来到苏区当团中央视察员时,意外遇见了唐义贞。

在他们居住瑞金叶坪期间,生下一个女儿陆叶坪。不久,陆定一被任命为苏区团中央宣传部长兼《青年实话》杂志主编,唐义贞也被中央苏区政府任命为总卫生部药材局局长兼卫生材料厂厂长。

可是不久,苏区中央也被王明一伙控制,陆定一很快又被指控为“右倾机会主义”而撤销了职务,再度派回上海团中央做组织部干事。有一天,一个积极拥护王明的大人物突然驾临卫生材料厂,扔给唐义贞一本新出版的《青年实话》,冷笑着说:你看看,你的陆定一!

原来杂志上登一则党、团中央决定,说据上海来电,在上海地下党遭受大破坏期间,陆定一“未得组织允许,自动逃跑回家”,“完全暴露了他的张惶失措和惊慌,党和团中央决定开除他的党籍和团籍。”

这真是晴天一个霹雳,唐义贞差点晕过去。但她决不相信陆定一是这样的人,她说:“我相信他一定会回来,只要他还有一口气,爬也会爬回来的!”

果然,几个月后,陆定一几经周折,找到了地下党组织,由地下交通带到了赣东北苏区,旋即回到了瑞金。原来,那则决定所说的完全是捏造,为此,在董必武同志主持下,党的中央局发表声明,予以澄清。

对这件事,陆定一感慨良深,直到晚年还念念不忘,他说:“我们一年不能通信,双方都不知道对方的情况,而那又是党团决议,而且是在组织的刊物上登的,还是在残酷斗争、无情打击,动不动就是反党的情况下,不是深知我心,敢这样信任我吗?人生得一知己足矣,义贞就是我的知己,我一世都忘不了这样的知己。”

1934年10月,因“左”倾路线指挥失误,第五次反围剿失败,红军被迫长征。陆定一随部队出发,唐义贞因为即将分娩而留下来参加当地的游击战争。她忍痛将未满三岁的女儿交给张德万带走,自己则留在中华苏维埃政府中央办事处工作。临别前,她把自己的衣服拆开,重新裁剪成不同年龄段的小孩子服装,一针针一线线,连同自己揪心的牵挂与撕心的痛苦都缝进去,交张德万一起带走。

这年11月初,唐义贞被派到位于闽西长汀的福建省委工作。11月19日,她由邓子恢的母亲护送到四都圭田村范其标家,第二天便生下儿子“小定”。刚坐满月子,国民党36师向圭田逼近,福建省委通知她迅速归队,于是她再次忍受骨肉分离的痛苦,把儿子留在范家,回到省委所在地琉璃坑。

此时,唐义贞的身体非常虚弱,本来白白胖胖的圆脸,变成了瘦长条。环境太恶劣了,今天在寮子上躺,明天在山沟里蹲,吃不好,睡不好,可她咬牙支持着。

1935年1月28日,唐义贞等人被国民党36师围困在乌蛟圹山坑里,经过一天的顽强抵抗,终因寡不敌众而被捕,被关在四都下赖坝36师的一个团部里。当天夜里,唐义贞和一同被捕的两位同志一起越狱逃跑,但只过了一天一夜又再次被捕。

敌人对唐义贞进行了残酷的刑审,强迫她交出文件,供出其他同志的下落。唐义贞怒目相对,始终不吐半个字,直至被打得昏死过去。31日凌晨,唐义贞就义。敌人怀疑她临刑前吞吃了一份文件,枪杀后又将她腹部剖开来……这一年,她才25岁。

我们在墓坪上流连很久。陆范家定小心翼翼地抚弄着几个小花坛里的花草,我猜想他心里一定是很不平静的。墓碑上还有这么两句话:“唐义贞烈士的心是金铸成的。唐义贞烈士的灵魂是水晶刻成的。”我默默地看着,一个水晶般透明、金子般庄严的青年女子仿佛正鲜活地出现在眼前。