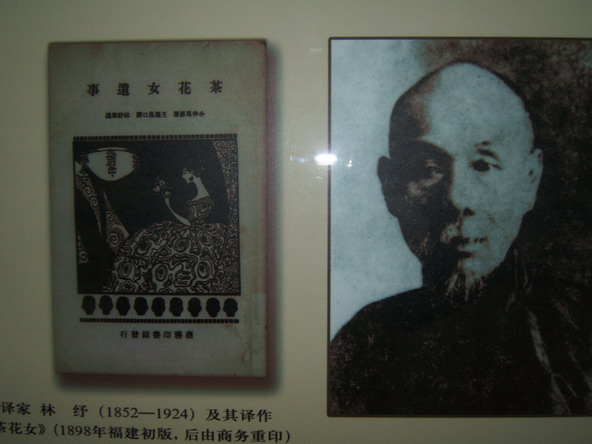

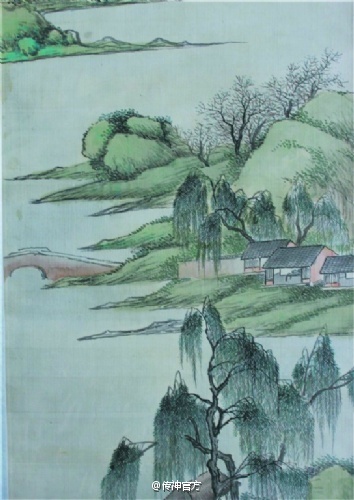

林纾作品集 不懂外文的翻译家林纾 黑婴(张又君)遗作

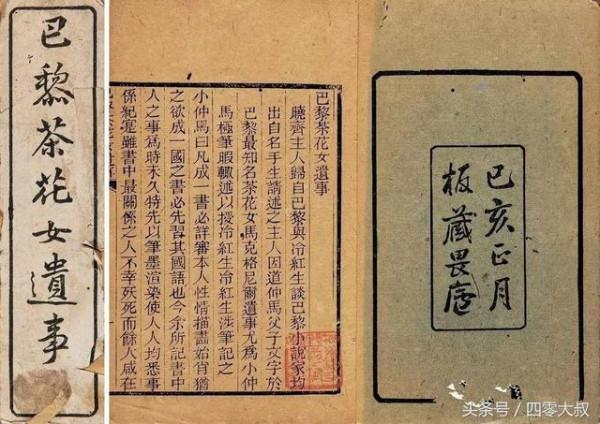

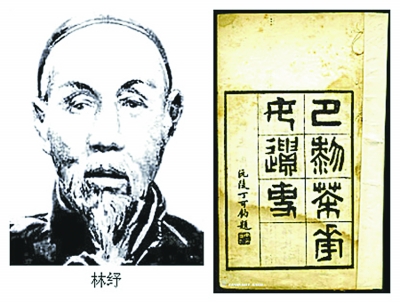

有这么一位翻译家,不懂外文。听别人口授,用文言文翻译了一百七十九种外国小说,包括英、美、法、俄、挪威、西班牙、希腊、比利时等,第一部《巴黎茶花女遗事》,据当时记载:“书出而从哗悦,林亦欢欢……事在光绪丙申、丁酉间。

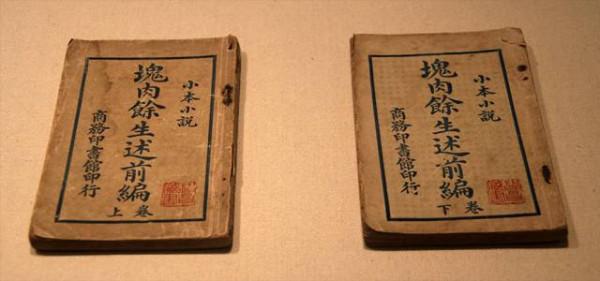

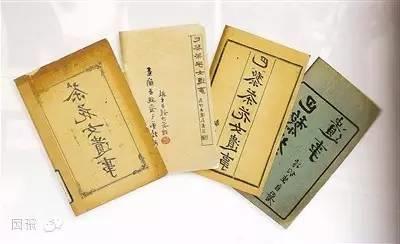

”光绪丙申、丁酉是1896——1897年;《巴黎茶花女遗事》译本出版于1899年。值得注意的是,半个世纪以后,直到八十年代,这个译本以及《英国诗人吟边燕语》、《块肉余生述》等,仍然印行,也有人读,这是颇不寻常的。

这位翻译家就是林纾。

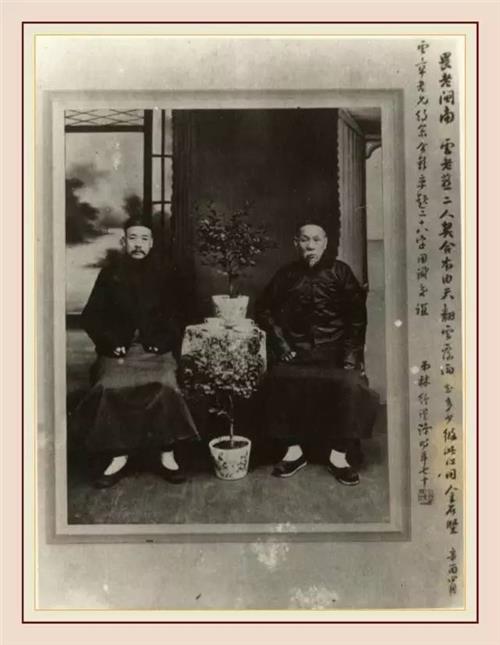

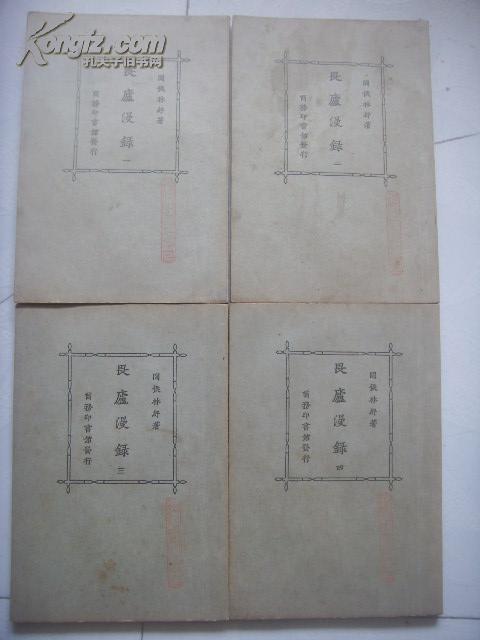

林纾(1852——1924)原名群玉,字琴南,号畏庐、冷红生、晚年又号践卓翁,福建闽侯即福州人,1882年考中举人,四十五岁前在福建、北京任教职,似未接触外国文学;关于林纾怎样搞起翻译来的,有两种说法:

一种见于笔记《花随人圣盒遮忆》:光绪丙申、丁酉间,马江船政工程处的魏季渚(瀚)与林纾同游,告诉他法国小说《茶花女》甚佳,要他与王寿昌合译这本书,林纾婉谢了。魏渚再三邀请,林纾说:“你请我游石鼓山,我就答应。”魏季渚满口应诺,还约了王寿昌(子仁)同船,王寿昌在船上口述茶花女故事,两人就此开始合作从事翻译。

另一种说法是,林纾死了妻子,郁郁寡欢,友人王寿昌给他讲茶花女遗事,劝他合作把这部小说翻译出来,借以解除愁闷。

这两种说法是否可靠,无需考证。据林纾本人口述,则是王寿昌从巴黎回国,对他谈起法国文学,特别谈得多的是小仲马的《茶花女》,并要求林纾同他合作翻译。林纾有很好的古文根底,接受力又强,所以翻译起来,进度很快,“耳受手追,声已笔止,日费四小时,得文字六千言。”他一边听别人口述,一边写,每小时写一千多字,这种速度,胡适他说过比他高出四倍,正是这样的高速度,使他在二十多年中译述出一千二百万字。

林纾既不懂外文,又译述得这么快,其译文会出现错误,并不奇怪。钱钟书先生曾赞许林纾所取得的成就,同时也指出了许多译错的地方。郑振铎在《中国文学研究》下册《林琴南先生》一文中,引述茅盾对他说过,林纾所译英国作家司各脱名著《撤克逊劫后英雄略》,除了几处译错,颇能保有原作情调,译文中的人物也与原作中的人物一模一样,并无什么不同。

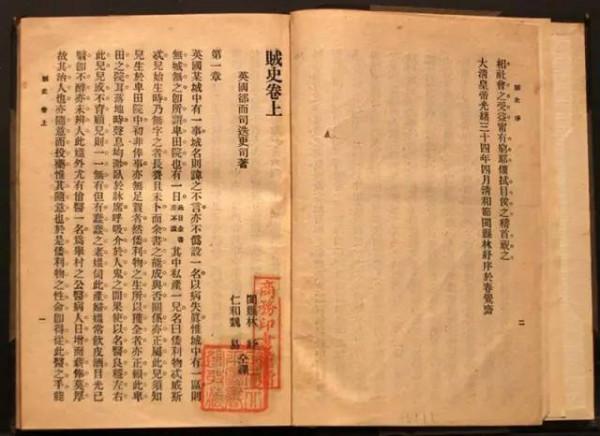

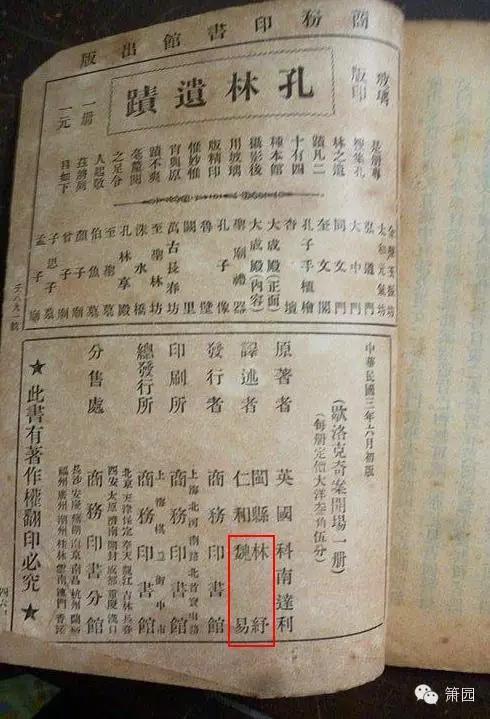

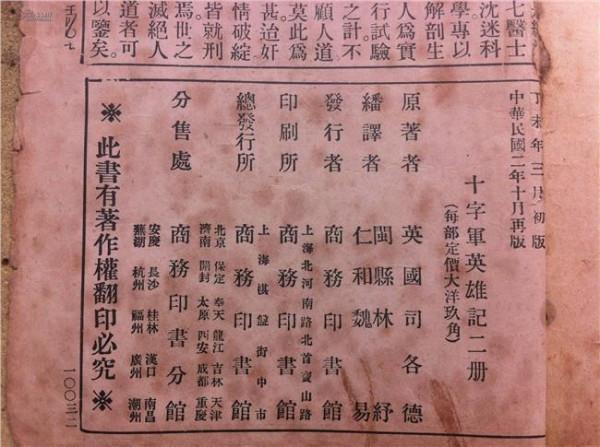

但是,对林纾所译外国小说,不能一概而论;就作品的选择而言,有世界名著,如莎士比亚戏剧故事(林译《英国诗人吟边燕语》)、狄更新的《大卫.考柏菲尔》(《块肉余生述》)、《奥利弗.退斯特》(《贼史》)、斯陀夫人的《汤姆叔书的小屋》(黑奴吁天录)以及《伊索预言》、《鲁滨逊漂流记》等,但也有不少平庸之作,价值不大。

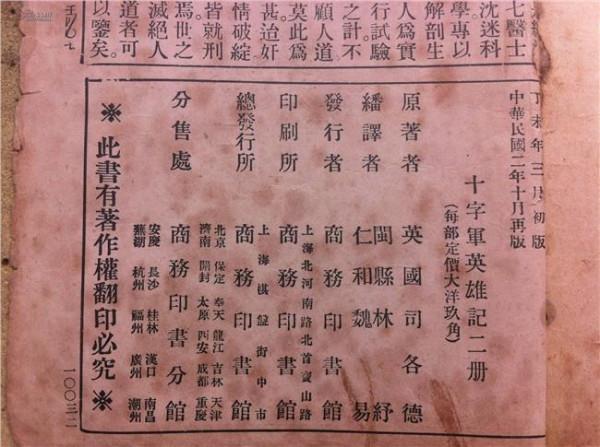

林纾译作的质量,前后悬殊也很大,用钱钟书先生的话说:“他接近三十年的翻译生涯显明地分为两个时期。

葵丑三月(民国二年)译完《离恨天》算得前后两期之间的界标。在它以前,林译十之七八都很醒目;在它以后译笔逐渐退步,色彩枯暗,劲头松懈,使读者厌倦。”钱钟书进而作了分析,也很有见地,他说:“前期的翻译使我想象出一个精神饱满而又集中的林纾,兴高采烈,随时随地准备表演一下他的写作技巧。

后期翻译所产生的印象是,一个困倦的老人机械地以机械的手指驱使着退了锋的秃笔,要达到一时千言的指标。他对所译的作品不再欣赏,也不再感兴趣,除非是博取稿费的兴趣。”

林纾之后,再也没有不懂外文从事翻译的人了。我国出现了许多翻译家,他们不用文言文,而是用白话文译介了更多世界各国的文学作品。但是,林纾译书的影响,还是应该看到的。郭沫若、矛盾等都从林纾译作中受到启发;钱钟书认为,林纾的翻译所起的“媒”的作用,已经是文学史上公认的事实。

他在1963年写的《林纾的翻译》一文中说:“偶尔翻开一本林译小说,出于意外,它居然还没有丧失吸引力。”尽管漏译误译很多,文言文的译笔到底陈旧过时了,林纾在清末闭关锁国时代,用一支译笔,使那时的中国知识阶级,开始接触到外国文学,从外国文学中学习,促进了中国新文学的发展,这一劳绩,还是应予肯定的。