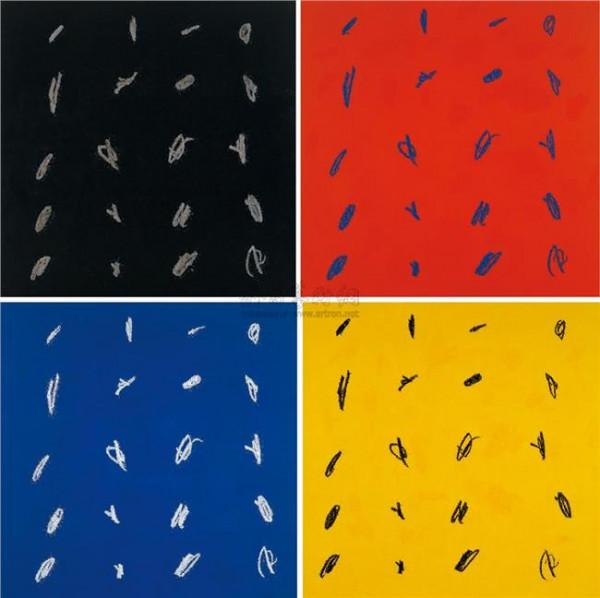

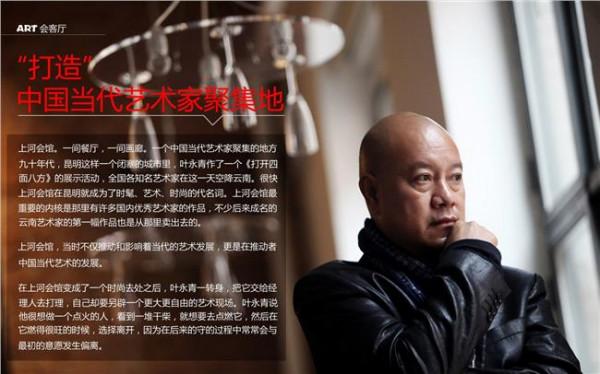

叶永青涂点 叶永青戒不掉的“迷涂症”

香港艺术中心包氏画廊的“叶永青艺术之旅”展览中,叶永青指着好哥们当年的一封信微笑:“这是张晓刚当年写给我的信,说他包里只剩几毛钱,连买早餐都成问题,现在终于接了一个可以赚两百块的工作,信末还有他的自画像。

” “我们经历过赤贫,那时艺术和钱一点关系都没有。到今天任何一个当年的破东西、甚至破纸条都能换来钱的状况,实在是无法想像的变化。但这个变化和艺术家没有关系,这不是艺术的问题,是其他的部分出了问题。我画一个作品,500块钱不能说给我少了,因为已经够我买材料,够我生活。

但你给我5000万也不能算多。这是外力加进去的,更加证明它(金钱)和艺术没关系。但这只是我们很不时髦的说法,更年轻的一代一开始经历的就是全球化,艺术一开始就和钱有关系。

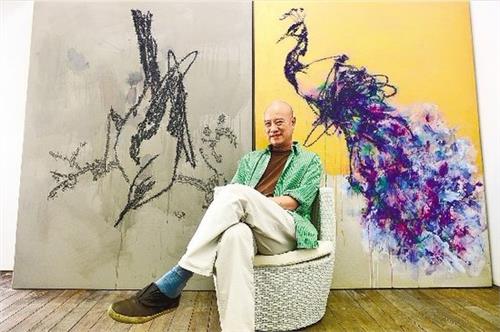

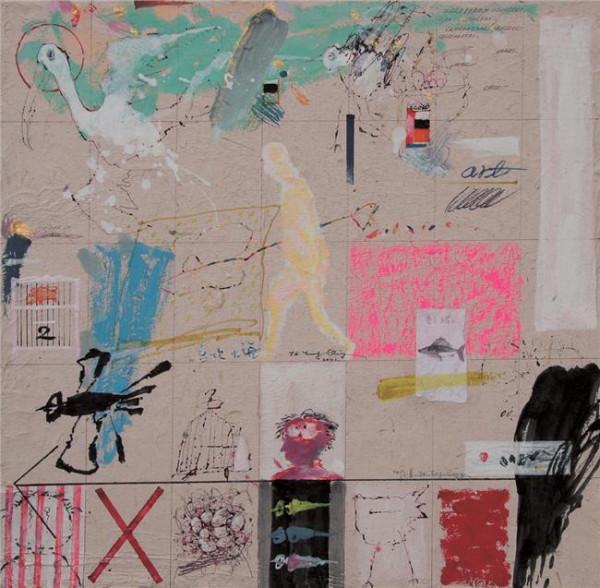

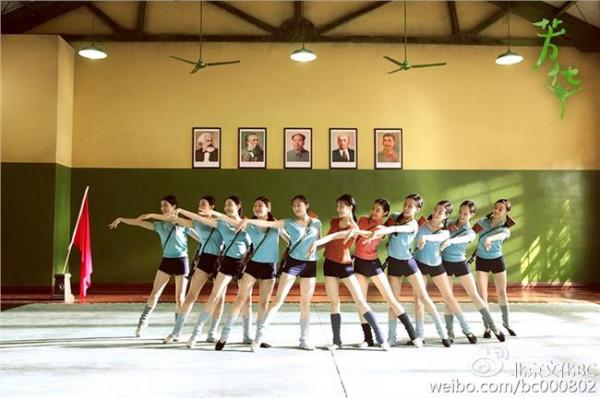

我们在这里说的艺术,在很多人那里其实只是项目和生意。” 叶永青把这展览取名“迷涂症”,他的涂鸦画得好看,更觉得艺术就是一条路─不停地自我写照,不停地做自传与自画像。

展览门口写着他的一句话:“其实我们一直走在一条回家的路上,路走得越远,心灵越宽广。” 可是,宽广的路不是总在前方吗?为何还要“回家”? 为了忘却的纪念 走进展览,从五楼走到四楼,时光由2007年倒流到1981年。

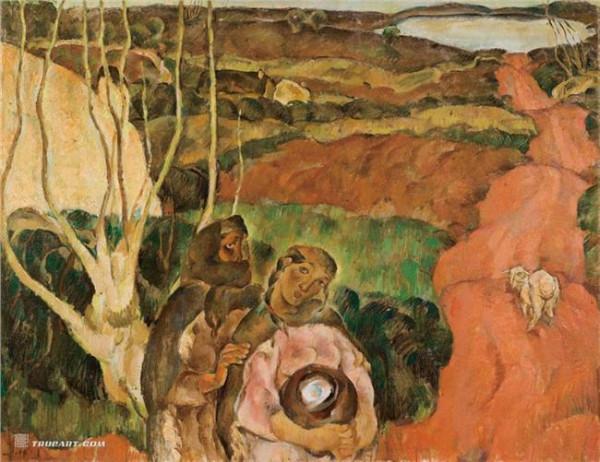

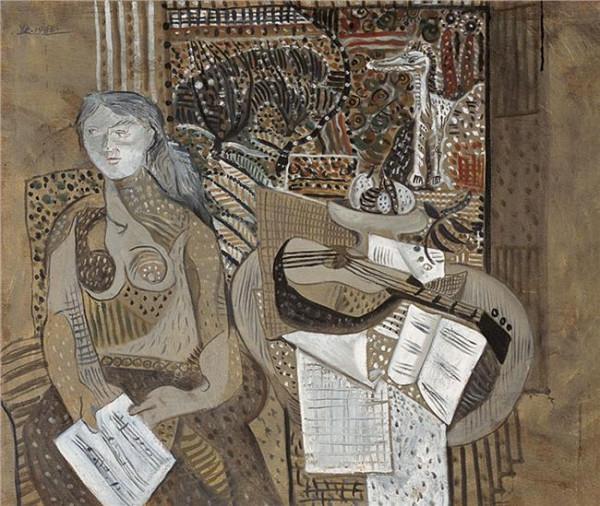

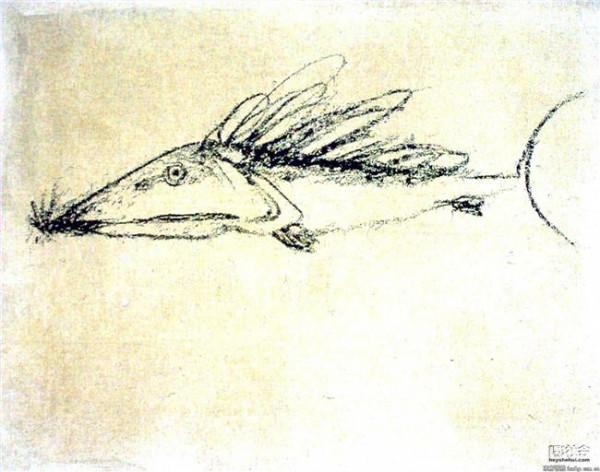

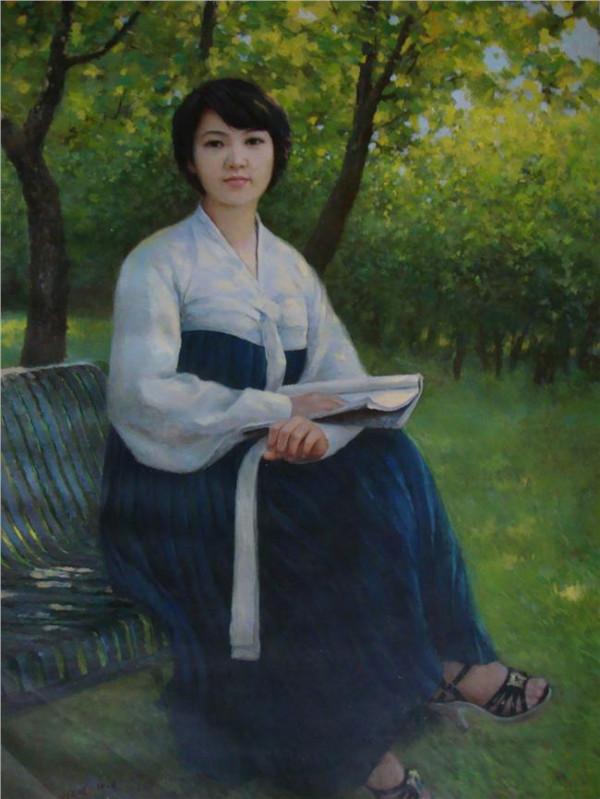

通道末端的小房间,像是一间简陋的画室,黑板上写着如草稿般的粉笔字,问着没有答案的问题。墙上的画是画家1981年至1984年的创作,画中的人与自然有一种不可名状的浪漫忧伤,让人想起了《少年维特的烦恼》。

80年代,是文艺的春天,叶永青当时在四川美院的同学中人才济济,他们创造了“伤痕美术”、“乡土艺术”,热烈地回应社会现实。但叶永青更喜欢用画画来“写日记”。 “我感兴趣的是现代艺术,像高更、梵高。

是抽象的,不是模仿自然或是反映社会问题。80年代,能支撑我们的是对艺术的热爱,但其实精神上很苦闷、孤独。”与主流格格不入的他在重庆画着遥远的西双版纳,艺术成为了一种安慰。 这个小房间岂不就是叶永青的“开始”?这个展览走到最后终究是“回家”了。

“80年代,我们的开始也像是一个小小的角落,当时我们的艺术不像现在有这么多的风光和热闹,而是充满了寂寞、失落、孤独的情怀,但也很温暖、很安慰。那些东西都在一个偏僻的不为人知的角落里发生。这是我们的一个出发点,从今天走回去原来的那个角落,不仅是为了怀念,也是去还一个债─我们一直向前走,从来没有去做这样的一个整理。”