《谭其骧日记》编选说明:作为幸存史料的日记

了解历史和研究历史都需要文献资料,当事人的日记是其中之一。但并不是所有的日记都能用作史料,因为很多日记所记的并不是实际情况。

本来日记是记给自己看的,留作日后查考,起到备忘和自我修养的作用,青少年或兼做练习写作。一般说来,日记是个人隐私,秘不示人,轻易不会发表,至多只给最亲近的人看若干片断。这样的日记才会记得真实,才能不计功利,无所顾忌,才有史料价值。

但有些日记的功能已经改变了,特别是一些名人、要人的日记,本来就是为了日后发表才记的。或者正确地说,是为了发表才编造的。因为准备发表,作者一般都会尽其所能地记得详略得当,生动可读,有的还反复修改推敲,当作文学作品来创作。胡适的日记据说就是准备发表的。近代以来流行的几种日记多数也是作者为日后或身后发表才记的。前几年,某出版社就曾在年初向几位名人约稿,次年初就推出了他们上一年的日记,有的还颇有销路。

准备发表的日记未必就没有价值,也不是完全不能用作史料。因为日记中固然会涉及一些与个人利害有密切关系或者相当敏感的方面,但必定也有大量不妨实说的实话,或者非实录不足以流传的内容。如前人以日记形式记下的大量游记、行记,基本上都是为发表或传世而记的,但像《徐霞客游记》就有其重大的科学价值和文学地位,古代一些使臣的日记往往也包含着重要的史料。

不过,一些特殊的日记自当别论。如政界人物出于政治目的而编写的日记,假道学家自我标榜、自欺欺人的日记,就千万不能当真,否则就中了他们的圈套。还有一些产生在特殊条件下的“日记”,尽管作者大多是无辜的、不得已的,但除了可以保存一些样本供后人了解外,其余都只配作废纸处理。

记得“文化大革命”中,作为中学教师的我经常要布置学生记“红色日记”,并且要定期收上来检查,挑出一部分来张贴展览。当然这不是我的创造,而是执行上级的指示,是当时形势所然。

但那些可怜的学生们只能天天写下满纸的大话、空话、假话,不是欢呼最新指示,就是学习两报一刊社论;不是“斗私批修”,就是豪言壮语;不是好人好事,就是阶级斗争和路线斗争新动向。报上不断涌现出来的英雄模范,在他们的先进事迹后面总会附上几篇他们的“红色日记”,不管他们文化程度的高低,其中必定有一些富有号召力的“豪言壮语”。

有“红色日记”,就会有“黑色日记”,当时称为“反动日记”或“变天账”。在一次抄家、打砸抢或强迫“自觉上缴”的“革命行动”之后,总有一些“阶级敌人”、“牛鬼蛇神”或审查对象的日记落入“革命群众”手中或“无产阶级专政”下,成为揭发批判的靶子或定罪的证据。

在这种情况下,对幸存的日记,本人和家属毁之唯恐不及,少数被设法隐藏起来的也未必都能重见天日,而绝大多数原来记日记的人都就此搁笔,或者只能记“红色日记”了。坚持记日记,并且不记假话的人已是凤毛麟角,他们的日记能够保存到今天的当然弥足珍贵了。这样的日记不仅可以作为史料,而且本身就已经成为历史的一部分,先师季龙(谭其骧)先生留下的日记就是如此。

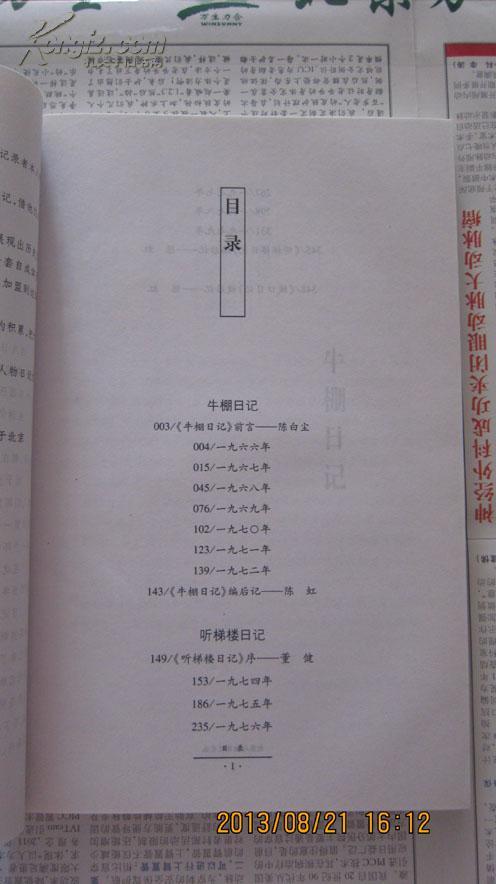

这次选录的是土改日记(1951年10月27日至1952年2月5日)、京华日记(1955年2月11日至1956年8月22日、1956年10月12日至1957年1月13日)和“文革”日记(1966年5月6日至1972年12月31日),题目是由我加的。