华罗庚陈景润 陈景润曾在化物所冲洗试管

世间的事,世间的人,总有千丝万缕的联系,总有千缠万绕的结。 1959年9月,26岁的陈景润从中科院数学研究所被调到大连化物所。然而,一个学数学的人来化物所,除了冲洗试管之外,还能做什么呢? □半岛晨报、海力网记者胡慧雯

当年人

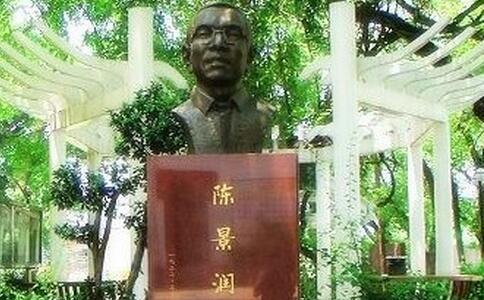

陈景润(1933~1996)

中国著名数学家。福建省福州市闽侯县人。 1966年发表《表达偶数为一个素数及一个不超过两个素数的乘积之和》(简称 “1 2”),成为哥德巴赫猜想研究上的里程碑。

郭和夫(1917~1994)

我国著名的有机化学家、石油化学家。历任全国化学会、化工学会理事。他是郭沫若与日籍夫人郭安娜所生,在郭沫若的11个子女中排行老大。

从前事

1960年下半年中科院大连石油研究所下属大连化学物理学院成立,其研究人员多是来自北大、清华、南开、复旦等名校的大学毕业生。其中,有两个人最为引人注意:一个是我国著名数学家陈景润,另外一个就是郭沫若的长子郭和夫。后大连化学物理学院解散,大连石油研究所改名为大连化学物理研究所。

□采访顾问

嵇汝广

(《记忆大连老街(上下)》作者)1959年9月从北京来到大连

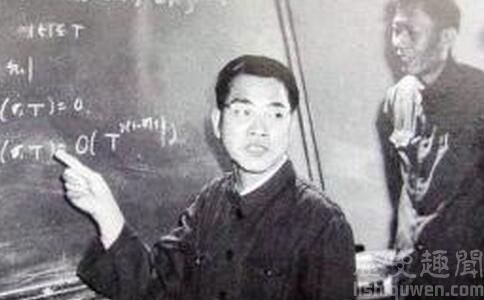

“自然科学的皇后是数学,数学的皇后是数论,哥德巴赫猜想则是皇冠上的明珠。 ”这句话不但穿越了时空,也穿越了人们的心灵。提起这句话,人们都会想起陈景润。

陈景润1933年出生于福州,自小就是一个沉默寡言,喜欢思考的人。后来,他在著名的厦门大学学习,钻研数学。

1956年,陈景润经过千辛万苦完成了论文《他利问题》,改进了华罗庚的《堆垒素数论》的结果,受到华罗庚的重视。在华罗庚的力主下,陈景润调到了北京中国科学院数学研究所。 1957年中国进入多事之秋,到了1959年9月,陈景润被清出了数学研究所,连同工资关系一起调离中国科学院数学研究所,调往中国科学院东北分院的化学所(即中科院大连石油研究所)。

化学所即今中山路大连化物所旧楼,1949年3月改叫大连大学科学研究所,1962年改称大连化学物理研究所,习惯上,大连人都把它叫做“化物所”。

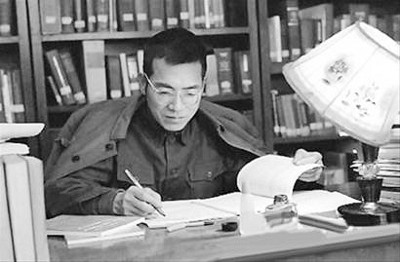

彼时,瘦弱矮小的陈景润不知所措地来到大连,没有一点心情欣赏迷人的海滩和美丽的城市。他不善言辞,而且还是一口浓浓的闽南腔儿。陈景润当时的工作就是在“化物所”冲洗试管。

每月工资40元,给父亲10元

那时的陈景润最爱穿蓝色或黑色的衣服。他的生活非常简朴,除了读书,基本没有什么娱乐爱好。陈景润的工资并不高,大概每月40元。他每个月都要往老家福建汇10元赡养费给父亲。

陈景润生活过得非常平淡,他不善于和人打交道。当时,与陈景润同住在一个房间的转业干部大大咧咧地拿了他的一盒香烟抽。第二天,陈景润就向团总支书记刘宗海汇报,指出怎么可以不经本人同意,随便拿别人的香烟抽呢?这是一种不道德和偷窃行为,请求组织上对此事严肃处理。

陈景润当时也有一个朋友,就是长期从事光谱、波谱与分子化学结构研究的知名科学家胡皆汉。

多数时候,陈景润都习惯我行我素,虽然在化物所冲洗试管,但他经常偷偷地研究数学,有时捧着数学书一看就是一天。领导拿他没辙儿,就睁一只眼闭一只眼随他去了。

由于陈景润是一个不会照顾自己的人,本来就身体虚弱,再加上郁闷心情久久不去,很快支撑不住。1961年3月,他患上了肺结核,无奈之下返回福建老家养病。从此,陈景润再未来过大连。后来,曾有人采访他,想了解这段生活,陈景润总是摇头不语。

陈景润的一生与数学分不开。

教子有方

能容忍儿子“淘气”

陈景润不仅是数学奇才,在教育孩子方面也有许多独到之处。

在别人眼里,陈景润是中国科学院院士,享誉世界的数学家。可在独生儿子陈由伟眼里,爸爸只是一个能够容忍他“淘气”的人。

善于保护孩子的好奇心

小时候,像所有好动的小男孩一样,陈由伟特别淘气,总是拿支笔在家里的墙上到处乱涂乱画。可陈景润从来不生气,认为那是儿子在动脑筋,要妻子不要管他。他说:“男孩子嘛,爱想爱动是好事儿。这样的孩子,脑子灵活。 ”

因为陈景润的这番话,陈由伟更来劲了,想怎么玩就怎么玩。家里有个超大的计算器,陈由伟总是好奇地按来按去,觉得非常有意思。每出来一个数字,他总是目不转睛地瞧着,心想这东西怎么会认数字?后来,他不但把计算器翻来覆去地折腾,还把那些按键一个个“挖”出来,想看看里面究竟藏着些什么东西。

身为母亲的由昆急得直跺脚,很想阻止他。陈景润则认为儿子在研究,摆摆手不让她管。陈由伟“挖”出来的按键,陈景润再把它们一一复位,一脸笑容,非常耐心。

如此一来,陈由伟胆子自然更大了。崭新的玩具,不一会儿就被拆开了。拆开也不要紧,要紧的是装不上了。这样一来,好好的玩具就“报废”了。由昆很心疼,觉得孩子不懂得珍惜,就沉下脸斥责儿子,让他玩时小心一点,不要动不动就给弄坏了。陈景润一听,赶紧过来为儿子辩护:“孩子有好奇心是件好事。他能拆开玩具证明他有求知欲望,能研究问题,当父母的要支持他才对。 ”

鼓励儿子有自己的爱好

陈景润善于培养孩子的个性。他认为,孩子有个性才能成才。每次孩子写作业,陈景润都会问:“除了这种方法,还有没有其他的解题方法呢? ”儿子说:“老师就教了我们这一种解题方法。 ”陈景润鼓励他:“那没关系的。把这种方法写上,再写上其他的方法。 ”这种拓展思维的方式,对陈由伟启发很大。渐渐地,无论在学习上,还是生活中,陈由伟都会这样来思考问题——除了这种方法,还有其他的方法吗?

陈景润曾有意识地培养儿子对数学的兴趣,希望将来他能接自己的班。但他发现年幼的儿子对音乐更感兴趣。虽然这使他略微感到失望,但他依然热心地鼓励儿子去学自己喜欢的东西。陈由伟于是报名参加了中央音乐学院的小号班,学吹小号。

2003年,22岁的陈由伟出国留学,在加拿大多伦多攻读国际商贸。一年后,身负使命感的他,为了完成父亲未竟的事业,主动转到了应用数学系。

后来,陈由伟成为一名数学系的硕士研究生。在探索数学研究的道路上,他继承了父亲的事业。尽管探索数学未知领域的道路很艰难,但他一直对自己说,要像父亲那样,对数学充满热情和执著,坚持走下去。

据《石家庄日报》报道

陈景润一家

郭沫若到化物所儿子郭和夫不想相见

大连老化物所里,还有一个人也备受瞩目:他叫郭和夫,是我国著名的有机化学家、石油化学家。同时,他还有另外一个身份,大文豪郭沫若的长子。

父母分手

随母定居大连

郭和夫的母亲叫郭安娜,原名佐藤富子,出身于日本望族,是郭沫若的第二位夫人。1916年8月,在日本东京圣路加病院,这个年仅22岁的日本姑娘与郭沫若相识——郭沫若在冈山高等学校攻读医科,而她是护士。当时,佐藤富子陶醉于才华横溢的郭沫若写的爱情诗,不久,便毅然辞去圣路加病院的工作,随郭沫若到冈山同居。郭沫若还为她取了中国名字郭安娜。

两人结婚后,郭安娜与郭沫若生有四男一女。后来,由于政治风云变幻,郭沫若和郭安娜分开长达11年之久。直到1948年,在一个偶然的机会,郭安娜才获悉郭沫若的消息。之后,她立即携儿带女专程来中国寻夫。

可是,当她找到郭沫若时,却发现对方已经和于立群重新组建了家庭。

当时,郭安娜指着于立群问郭沫若:“这是谁? ”

郭沫若回答:“这是我的新夫人。 ”

郭安娜说:“这又不是买一样东西,要个新的,将旧的扔掉! ”

郭沫若无言以对。

最终,周恩来总理出面,安抚了愤恨的郭安娜,并让当时大连大学校长李一氓把郭和夫安排到大连大学研究所工作。后来,郭安娜的二儿子郭博也回到国内,被安排在上海工作。郭安娜跟随郭和夫来到大连,居住在高尔基路上。当时,郭和夫母子居住的小楼门前还曾有解放军站岗。

多年来,很少有人知道他们,只是经常看到有邮递员来送包裹。那些包裹来自日本,每次接到从日本邮来的包裹时,郭安娜都要认真地面向东方鞠躬,有时她还会送些小礼物给邮递员。

郭安娜爱干净,屋子总是打扫得一尘不染,她也爱安静,喜欢盘腿坐在榻榻米上看书。她还有一个习惯,每年冬天都要去上海的二儿子郭博家居住;到了春天,再返回大连生活,周而复始,从未改变。

郭沫若和郭安娜及孩子

孝顺母亲

与父亲感情淡漠

郭和夫一直从事有机化学、石油化学的研究。 20世纪50年代,他在国内化学界首次开展了页岩油的成分分析工作,为我国页岩油的综合利用提出了重要的科学依据。 20世纪80年代的时候,他还曾提出研制甲氰菊酯新农药的想法。

郭和夫的容貌酷似郭沫若,为人传统,温和孝顺,对母亲百依百顺,凡事都让母亲高兴。

郭和夫晚婚,直到1953年才结婚,他的妻子也是一位日本女子,叫上田喜代子,婚后改名为郭喜代。郭喜代是传统的日本女性,非常低调,处处以夫君为荣。

后来,郭沫若曾经到大连化物所,实际上是想来看望自己的儿子。郭和夫因愤恨父亲对母亲的背叛,故而对其避而不见。后来,经人相劝,郭和夫才答应见面。但他见到郭沫若后,仍一言不发。

当然,骨肉情深,毕竟抹不去血亲的烙痕。随着时光流逝,怨恨也慢慢淡化。

1974年,中日关系正常化以后,郭和夫和郭喜代受邀参与编审《新日汉辞典》、《日汉大辞典》。当这项巨大的工程接近尾声时,审稿组向郭和夫提出请郭沫若题写书名,郭和夫慨然允诺。过了不久,郭沫若便邮来了题字。后来,这部辞书被评为全国优秀辞书,畅销海内外。