沈鸿烈给青岛栈桥回澜阁题匾被日本人拿走了

“纳凉采风夕阳下,观海听涛回澜阁”,沈鸿烈触景生情写下的一首诗,为栈桥最南端这座双层飞檐八角亭阁取好了名字“回澜阁”,这里也成为青岛十景之首。不过可能很多人不知道,这座亭子的设计是征集当时广大市民建议修改的,沈鸿烈还亲笔写了匾额,后来却不见了,有人说,被日本侵略者当成自己的“功绩”拿走了。

走上栈桥,人们都会被眼前这座有中国传统特色的亭阁吸引,即使现在,它的设计仍然能引领文化潮流、独树一帜。回澜阁的建设本是当时青岛市***胡若愚的建议。“1929年底,进入南京国民政府统治时期,全国很多地方都在弘扬中华文化,青岛那时只有天后宫和总兵衙门是中式建筑,其他都是西式的。

所以胡若愚提议,在青岛开发一批有自己特色的景点。但他只是有了提议,还没实施就离开青岛上北平当***去了。接任的沈鸿烈***将这些变成现实。”王铎说。

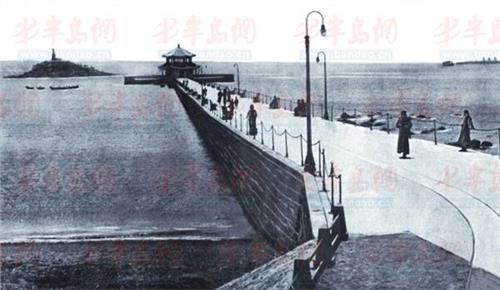

从1931年9月到1933年,投资25.8万元,由德商信利洋行承包重建,将桥身延长,全部改用水泥铺面,并设有排水设备,为了防止有人掉入海中在两侧安装了铁栏和铁链防护。不仅如此,还在桥南端增添了个字形防波堤,以缓解海水的冲击,而这次最重要的扩建内容便是在这防波堤上新建了一座双层飞檐八角亭阁。

亭身为彩色琉璃瓦,亭顶为金黄琉璃瓦覆盖,亭内为二层环形厅堂,24根红漆柱子及阁心的螺旋楼梯在当时可算是前卫设计。从亭阁往外望去,仿佛置身海中央,可以清楚看到碧海银波、海鸥飞翔的美景。

关于这座亭阁,王铎说,它的设计起初不是这个样子的。“虽说当时也设计成了八角飞檐,但是二层是不能上去的,只是个装饰而已,底层为敞开式,便于游客观看,不像现在是全封闭状态。”为了便于记者能更直观理解,王铎将最初的设计画了出来,乍一看去有点像蒙古包的样子,只有一层而已,至于为何会变成现在这个样子,王铎解释:“其实,这座亭阁的设计是征集全市市民意见而改造的。”

原来,当时为了将这座亭阁建得更好,便将图纸在报纸上进行了公示,让市民提意见。最后综合大家的意见,很多人觉得以前的设计太沉闷,这座亭阁的特点应该比较玲珑才可以。所以才将最上面的比例加大,改成两层。这个概念在当时是非常超前的,以前还没有出现过两层的八角亭阁,所以建成后,全国很多地方的人都过来观看。双层八角亭阁也成为中国建筑史上具有纪念意义的一处建筑。

之后,在沈鸿烈的主持下,又陆续修建了水族馆、海产博物馆和鲁迅公园等,青岛的沿海景观日渐丰富。

再说说这回澜阁的名字。民间说,这个名字是沈鸿烈起的,因为当时他来视察修复好的栈桥时,走上这亭阁,站立在窗前发现,一窗一景,一景一画,青岛湾的美色尽收眼底,当即赋诗一首:“渔舟夜泊栈桥西,人倚栏杆水拍堤,纳凉采风夕阳下,观海听涛回澜阁。”随行人员齐声叫绝称说:“这个亭阁就取名‘回澜阁’吧”。

他还亲笔写下“回澜阁”三个字,将牌匾挂于亭阁,自此,凡是到栈桥的人都会到回澜阁上去看看。只是之后青岛被日本所侵占,栈桥被封锁了很长一段时间,人们只能在路过时远远看上几眼,后来却发现匾额不见了。有人说,在1938年日本第二次侵占青岛时,将匾摘了下来,送到东京博物馆作为其侵华的“功绩”,而后来新中国成立后,很多人到日本寻找并没有找到。

之后,回澜阁曾被作为茶室、报刊阅览室、书画陈列室等,经历了多重角色。在新中国成立后,这里成为市图书馆阅览室,到1952年给了中苏文化馆,成为中苏文化阁。鲁海说:“那时里面经常举办一些展览,亭阁的牌匾也改成了‘中苏友好阁’,由郭沫若亲笔书写。

但奇怪的是,之后这个牌匾也不翼而飞了。”这两次事件,让人们怀疑,回澜阁的牌匾似乎被冠上了消失的命运,让这里变得更为神秘,现在的“回澜阁”牌匾由著名书法家舒同所写。

回澜阁对外收费,4元一位,但进去后却让人有些失望,“很多年以前我来过,当时是青岛十景嘛,确实很漂亮。现在完全变样子了,二楼的落地窗全被卖工艺品的挡住了,什么都看不到。一楼虽然摆着写有青岛历史的屏风,但更多是被商贩的广告遮挡,完全没了观赏价值。”从安徽来的杨女士上来走了一圈,从窗户上的狭缝中努力往外看了几眼,失望地摇摇头走了。