沈从文与张兆和的子孙 沈从文后半生:不被年代要挟的孤单行者

他的人生在1949年后被劈成两个有些。前半生传奇多彩,但记载许多;后半生一路压抑,却不为人知。沈从文的后半生一贯如孤舟般远离潮流,但潮流往后,他的文字与研讨反而越发凸显其价值。

1948年末,北平行将易主,汹涌的革新热心雨后春笋。

沈从文外表却反常“镇定”, 作为游离在国共两党的自在作家,沈从文一贯警醒地坚持与“政治”的间隔,可是心里里他早是伤痕累累——从抗战完毕的次年回到北平后,他就深陷“民族自杀凄惨剧”中不行自拔。这一年沈从文46岁,他的前半生能够用传奇来归纳——一位来自湘西行伍身世的“乡间人”,以70篇新鲜脱俗的文学著作名噪一方。

“与之前的各个期间显着不相同,沈从文愈加灵敏于自个与年代之间挨近又严峻的联络,也愈加深化领会到精力上的极大迷惑和纠结不去的烦恼。”复旦大学中文系教授张新颖这么解读沈从文。

张新颖并非偶尔走近沈从文的心里国际,从他1992年偶尔在《收成》上读到《湘行书简》时,他如同读到了沈从文终身的头绪——1934年,沈从文行走在湖南横石,看到一个老纤夫和船主为100元争持,他不由感叹起人生的“含义”,大都人为生而生,而沈从文觉得应当像少量人那样“把自个的含义投射到自个日子以外的社会上去”,可是当他看到石沉河底的暮景后,又觉得前史不该当那么“雄伟”,那些小小灰色的渔船,缄默寂静的鱼鹰,石滩上走着脊柱略弯的拉船人,才是前史的主角,“前史对于他们俨然毫无含义,可是说到他们这点千年不变无可记载的前史,却使人致使无言的哀戚。

”沈从文如是写道。

“沈从文笔下的船夫、船娘乃至石头,都是河流中不行短少的生命。某种视点看,这又是一条‘人’的河流,我从这儿了解了沈从文心底最关怀的是通常人最往常的喜怒哀乐、劳动、发明以及才智,这也能够阐明后半生他为何钟情于杂文物的心里驱动力——那种对通常人所发明的前史的深深的信服。”张新颖说。

从那时起,张新颖开端真实琢磨起沈从文,多年来,他接连出书了《沈从文与二十世纪我国》、《论沈从文:从一九四九年起》,可是张新颖更期望能让读者进一步了解沈从文的后半生国际——1949年沈从文的人生俄然被劈成两有些,前半生传奇多彩,但已记载许多,后半生一路压抑,却不为人知。

十年磨一剑,《沈从文的后半生》按期出书,张新颖说他并不想为沈从文“代言”,由于他想真实复原出沈从文在动乱年代里绵长的心里日子,可是这种丰厚、凌乱、长时刻的精力演化,并不能估测、期望、虚拟而来,所以张新颖做的最多的作业即是在众多的资猜中找出沈从文的“原话”。

“我想出现出来的,不只仅是一自个半生的履历,他在日子和精力上耐久的苦难史,尽管这现已足以让人感概万千了,我期望能够考虑一自个和他身处的年代、社会或许构成啥样的联络。”张新颖在承受《小康》采访时说。

史无前例的孤立

“我是来降服你的。”

多年后,沈从文仍然记住他抵达北平前门车站时,放出的慷慨激昂,他没想到,眼前这个豁然打开的古城大门,日后却将他深深囚牢。

尽管沈从文当心且苦楚地悬走在“政治”边际,却仍是不由自立的深陷其间——1948年,北京大学“方向社”在蔡孑民先生留念堂举办“今日文学的方向”座谈会,在前史的转点谈文学,天然没有那么“朴素”,论题不久就引到了政治上,沈从文将政治对文学的影响比方成“红绿灯”,他标明文学尽管受制于政治,可是不是有保有一点批判、批改的权力呢?对此,他同冯至、废明、汪曾祺翻开了剧烈的争论。

不久,沈从文就为自个为“红绿灯”论题发声而苦笑,由于他越来越感遭到,行将降临的新年代文学,恳求他有必要把政治作为一个无可置疑的条件承受下来,他在给一位青年的信件中写道:“二十年三十年统统由一个‘思’字启航,此刻却必需用‘信’字起步,或不简略改动,过不了多久,即未被逼搁笔,亦终得把笔搁下。”

最少从此刻沈从文的笔调看,他仍是抑制而安静的,沈从文现已预见了行将降临的凄惨剧命运,但这么的命运,他深知不是他一自个的,而是“一代若干人的”,在1948年的毕竟一天,沈从文抉择“封笔”。

风暴仍是很快袭来。1949年1月上旬北京大学贴出一批声讨沈从文的大标语和壁报,一同还全文转抄郭沫若的《斥抵挡文艺》,借此直指沈从文是“大地主大财物阶层的爪牙和帮闲”、“直接作为抵挡操控的代言人”。时隔不久沈从文又收到了要挟信,他预见到即便搁笔,也必将遭到无法忍耐的清算。

精力重创与无力感延伸,沈从文觉得自个“撑”不下去了,他在旧作《绿魇》文末写了一句话:“我应当歇息了,神经现已翻开到一个我能习气的最高点上,我不毁也会疯去。”

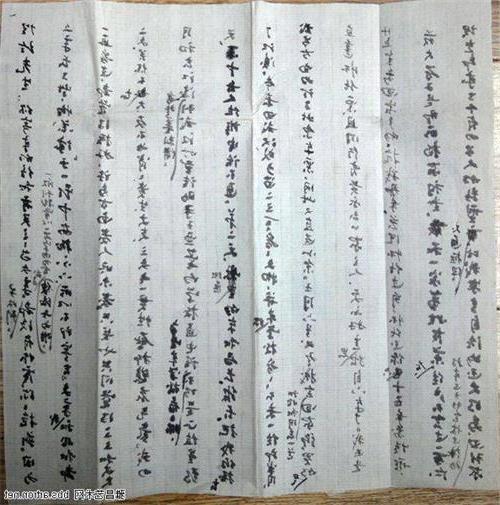

逐步沈从文感遭到这种“无力感”只需他一自个在苦撑,沈从文感到史无前例的孤立,他正本预见的一代人来一同承当的命运,却没有同代人伴随。沈从文在给张兆和的信中写道:“我说的全无人了解。咱们都支吾开去,都怕参与。金提、曾祺、王逊都彻底如女人,不能商议大事。我本不具有生计的幻望。我应当那么歇息了!”

沈从文把自个跟简直悉数兄弟差异、阻隔开来,“在社会和前史的大变局中,周围的人都能顺时应变,或许得过且过,而他自个却不能 、不愿如此。”张新颖说。

在精力几近溃散的时分,沈从文写了两篇长长的自传,即《一自个的自白》和《对于西南漆器及其他》。张新颖后来翻阅这些材料发现一个细节,在后一篇的末页,沈从文加了一个注:解放前毕竟一个文件。

“这儿的解放,正本是摆脱的意思。”张新颖说。

1949年3月28日,沈从文在家顶用剃刀把自个的颈子划破,又割腕,毕竟还喝了汽油,所幸,张兆和的堂弟刚好来此,发现房门反锁,所以破窗而入。尔后沈从文被送到精力病院。

“沈从文不是现代言辞启蒙出来的、能够和早年决然割裂的作家,他的自我来自苗汉混居、偏远山野的成长履历,这种野生憨厚的力气深根于他的心里,要在一夜之间彻底否定自个早年的履历,绝无或许。”张新颖说。

在张狂与谧静中挣扎“重生”

1949年4月6日,沈从文在精力病医院写了一上午日记,他叹气道,“唉,怅惘这么一个新的国家,新的年代,我竟无从参与。多少比我坏过非常的人,还可从各种景象下得到重生,我却出于环境上性情上的客观的约束,终必献身于年代进程中。二十年写文章开罪人多矣。”

自杀遇救后,沈从文如同“安静”了,用他自个的话来说,是“凄惨剧转入谧静”。 他在谧静中剖析自个,反省自个。“张狂”,如同也是“谧静”中的张狂。

沈从文抉择承授命运,不是想通了,而是梦醒了。“这才真是一个传奇,即顽石了解自个早年由顽石成为宝玉,而又由宝玉成为顽石,进程及其了解,石和玉仍是同一自个。”沈从文用《红楼梦》隐喻了自个的无法。

“我要重生,在悉数诬蔑和凌辱冲击与奋斗中,得回我应得的重生。”沈从文如是说。他乃至写信劝服香港的表侄黄永玉北上,并在信尾说到“预备要接连把陶瓷史、漆技能史、丝织物、家私等相相同做下去。”在张新颖看来,此刻沈从文何曾不是在压服自个——承授命运。

“从某种含义上来说,自杀对于沈从文是‘因祸得福’,他为啥后边履历了那么多的羞耻仍是幸免于难,即是由于前面现已死过一次了,等于在绝望傍边从头诞生一次。1949年正本是沈从文一个重生的起点。”张新颖说。

而在沈从文看来,从事古代技能史研讨是“一件急得不能再急的事”,周围的兄弟却以为此举是沈从文自动挽救疯毁中的自个,他在给老友丁玲的信中坦白自个是一个“献身于年代中的凄惨剧标本,对于扔掉写作,沈从文并不觉得怅惘,乃至有一丝”乐祸幸灾“——”有的是少壮和文豪,我大可退出,看看别人扮演。

病况好转后,沈从文来到前史博物馆作业,被组织在陈设组,首要担任清点收藏文物、编写文物阐明,为观众做阐明员。

弃文去研讨“坛坛罐罐”,在许多读者看来,是沈从文躲避且无法之举,但在张新颖看来,沈从文后半辈子倾慕古文物研讨,实则是“自动而为”,“这个挑选正本早就匿伏在他的生命里,机会到了就要破土而出。”

沈从文一贯乐于担负“前史”的重担——早年在湘西从戎时只需菲薄的补助,而他的包中却老是放着贵重的《云魔碑》、《圣教序》、《兰亭序》等书,而据汪曾祺的回想,他与沈从文谈文学的频率,远比不上议论陶瓷、漆器、绣花。沈从文能够对着一块少量民族的挑花布图画,和友人一同赏识一个黑夜。

可是沈从文研讨的那些“杂文物”,那些如同是“杂货铺”里的东西,在不少人眼里算不上文物,有多少研讨价值,都是大可置疑的。在前史博物馆的开端十年,他仅仅一个坐在过道的“暂时工”,拿不到有必要的作业材料,被嘲弄凌辱为“外行”,乃至他的儿子,也以为看不出爸爸倒腾古玩“有啥意思”。

沈从文却仍然固我,他在1968年所做的查看《我为啥一贯不脱离博物馆》中坦白道:“我不是为了名和利,而是要处理一系列所谓首要文物年代真伪疑问。我不是想做专家的威望,恰是要用土办法,破除他们千年来构成的积性迷信。”

“沈从文的文物作业,从一开端,不只需承受实习境况的政治压力,还要承受干流‘熟行’的学术压力。反过来了解,也正能够见出他的物质文明史研讨不相同于时见的取舍和分外的价值。”张新颖说。

与文学“初心”的博弈

1953年9月底,沈从文以技能美术界代表身份到会第2次文代会,毛泽东问过他的年岁后说:“年岁还不老,再写几年小说吧。”沈从文其时的了解是这对于他早年的悉数作业,并不是彻底否定,胡乔木来信标明:情愿为他重返文学岗位做组织。秋冬之际,由严文井出头,约他写前史人物小说,并要组织他做专业作家。

沈从文的心里何曾不想与文学再次相遇!与坛罐相伴的日子,沈从文几回提笔——50年代初在革大学习,一位朴素、孤寂的炊事员深深感动了他,沈从文写成了《老同志》,可是七易其稿后,只能搁笔作罢。而在1951年,沈从文随北京土改团去四川参与土改运动时,深感“从早上极静中闻朱雀声响,而四十年前在乡间所闻如一”,这又让他燃起“发明的心”。

1958年“大跃进”,沈从文去了五趟十三陵水库,既参与劳动,又做一些观赏采访,回来后写了一篇报导型的散文《管木材厂的几个青年》,对于爸爸其时的发明,沈从文之子沈虎雏的评估是——他其时费了很大的劲写东西,可是一个工地的通讯员写这类文章比他写的还顺溜。

“这正本是承受大跃进局势教学,用笔来讴歌新人新事。”张新颖说,这么的文章,写的怎样,沈从文自个怎样能不知道呢?

而在张新颖看来,这一期间沈从文的著作尽管大多“谨言慎行且乏善可陈”,可是他一部很少被人提及的《财主宋人瑞和他的儿子》却是可圈可点,“咱们今日读这个著作,还能追寻到沈从文之前著作中特有的印记,你能够感遭到他写这部著作时的放松,这种状况只此一例。”张新颖说。

让沈从文的文学“初心”直接大受消灭的是,开通书店告诉他,以为他的著作现已“过期”,悉数书稿均已消灭,于此一同台湾也明令禁止出书他的悉数著作。沈从文绝望之极,他写信给大哥,期望能将家中他的著作也焚毁,防止误人后辈。“生命老是这么的,我现已尽了我能爱这个国家的悉数力气。”沈从文对大哥说。

而接下来王瑶的“补刀”又让沈从文难以介意——1954年,《我国新文学史稿》出书,作者王瑶直指沈从文的著作多是以“喜爱为基地的往常琐屑”。写底层人物“只需一个归纳”,总归短少查询领会老是凭期望结构故事,“尽管产值奇多,可是空无浮泛是不免的”。王瑶在自序中分外标明“这部教材对作家的评判,并不彻底出自作者自个。”

这种暗影老是迷惑沈从文往后的文学发明。1960年,他预备请一年长假,以其妻张兆和的堂弟张鼎被国民党损害为材料,写一部长篇小说。可是身体的病痛加上心思上的顾及,让他“提不起笔。”而张兆和却以为沈从文老是为王瑶这么所谓的批判家嘀咕不完,对自个没有精确的估量,最少发明上已决计短少。

尽管沈从文再也没真实迈进文坛,但他一贯在“窥视”着里边的悉数,他以为报纸上许多诗毫无“感兴”,“艺术和思维都欠好的著作,能够自在出书,而有些人对国家有利有用的履历,却在不行期望中一例销毁了。”

“沈从文年青时的确有很大的野心,他觉得自个著作应当拿到国际上,可是这么一个期望毕竟没有完结,他一辈子都不甘愿,从此不断查验,但他失利了,也只能失利。”张新颖说。

“他无法跟从年代改动的每一步,却比年代走得更久”

沈从文在坛坛罐罐绸绸缎缎中找到了自个的一片六合。有人说他把文学梦寄情于前史,张新颖以为这种说法不行精确:“他做的作业和文学的有些是相通的,前史研讨有它的独立性。我提出过一个观念,假设学识做得够好,学识自身会反过来滋补你的生命,滋补你的身体和精力。沈从文即是这种。”

和文学发明相同,沈从文老是充任“打前战”的人物——此前对于绸缎的研讨一片空白,由于它常常附着尸身,且污染严峻,是文物中最娇贵且软弱的,在许多人看来研讨绸缎是一件吃力不巴结的作业。

而倾泻沈从文下半生大有些汗水的,是编纂《我国古代服饰材料》——1963年冬,周恩来总理在一次会晤文明领导时谈起,他伴随国宾看戏,发现前史体裁的戏装很乱,周恩来提出能够编纂一本对于历代服装图录,作为送给国宾的礼品。这个主见与沈从文“不约而同”,从1960年头他就开端施行服装史研讨,可是他全凭一己之力,困难前行。

这本我国服饰文明史的开山之作,前后消耗多病缠身的沈从文8个月汗水,它对我国历代服饰疑问进行抉微钩沉的研讨和议论,可是就在行将打印开印之际,由于毛泽东对于“帝王将相、文人佳人”的批判定见,这本书的出书就此阻滞。

“前史博物馆的造反派发明发明地把《我国古代服饰材料》也当成这种损害的害草,哪里能懂得,沈从文苦心研讨的物质文明史及文质文明史中服饰一脉,要讲的刚好是通常人发明的物质,文明和前史”,张新颖标明。

“来不及”的焦虑贯穿了沈从文的下半生,他总有时不待我的感触,他总想从速做好服装史的材料,没有料到更大的社会动乱匿伏在前面。

“文革”前期,沈从文就作为抵挡学术威望遭到冲击,随后树立沈从文专案组,依据郭沫若《斥抵挡文艺》中的断言,他的前史疑问被定为“反共内行,沈从文不行防止被抄家,其间他的信件、自存文学著作样书、文学手稿都由前史博物馆”代为消毒。这让沈从文还正本梦想写得出新式短篇的方案,连根拔除。

日后当记者和他聊起“文革”往事,沈从文说,那时他最大的劳绩,即是清扫厕所很洁净。来访的一位女子悄悄拍着他的膀子说:“沈老,您真是遭受痛苦受委屈了!”谁也没想到,沈从文抱着这个女子的臂膀,声泪俱下,鼻涕眼泪一脸。沈虎雏说爸爸即是一个喜爱流泪的人,年青的时分也是。但晚年时,沈从文中风了,手不能写,说话也晦气索,只能吐露简略的字。所以眼泪替代了许多表达办法,这儿边也有他终身的羞耻。

1988年5月10日,沈从文静静地脱离国际,国内的媒体团体“失声”,直到5月13日,中新社电讯才惜字如金般地播发了这一音讯,“咱们毕竟在等候啥?我一贯想不了解,莫非是首长没有表态,记者不知道用啥标准报导”,老友巴金怒火中烧。

多年后,诺贝尔评委马悦然无不怅惘地走漏:“假设1988年沈从文不逝世,他将在10月取得诺贝尔文学奖。”

“这当然是个很大的怅惘,不过真实说来,获奖与否并没那么首要,最首要的是,对沈从文的知道,能走到多远多深。沈从文尽管有无法跟从改动的年代走的一面,却比年代走得更久。他早年远离潮流,而潮流早年往后,沈从文的东西反而能保存下来。”张新颖对《小康》标明。