张兆和的情人 人间最美丽的书信《从文家书》:沈从文和张兆和的爱情

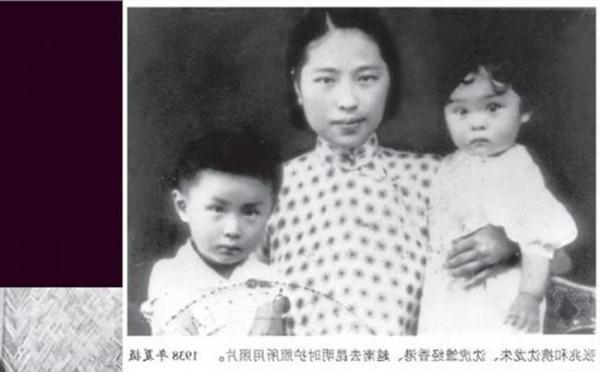

1928年9月,沈从文当时在上海受聘,经过徐志摩的推荐,被胡适聘到中国公学去任教。沈从文不是一个好老师,他的湘西土话很多人听不懂,而且他的声音又非常的小。据说他第一次在上海公学上课的时候,在课堂上有十多分钟说不出一句话来。但是他是一个知名的作家,所以他的讲课,他在上海公学任教本身,是有一定的号召力的。当时张兆和也在上海公学读书,这使他们有机会相识。

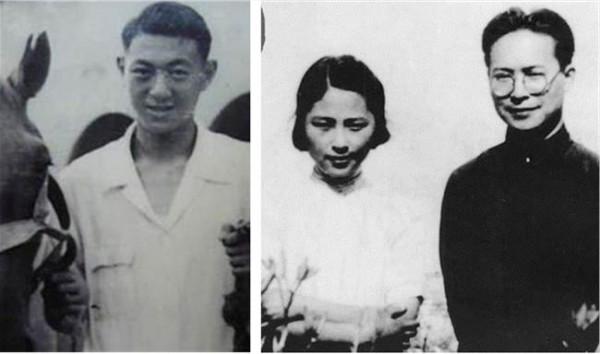

沈从文见到张兆和之后,很快就迷恋上了这位大家闺秀。虽然他在开始的时候并不顺利,甚至可以说遭到了一些挫折,但是他知道这件事情对他非常重要,所以他并没有气馁,而是不断地追求,给她写过很多的情书。事情发生转机是因为张兆和拿了这么多的情书,她不知道该如何是好,所以就拿着沈从文的情书去找校长胡适。结果胡适反而劝张兆和,他说我劝你嫁给他。这是他们恋爱过程中,就是沈从文追求张兆和的过程中一个很重要的转机。那么校长的这个态度,使张兆和对沈从文的态度发生了变化,它等于是张兆和接受了沈从文的追求。两个人的恋爱进入到正常的这样一种轨道。

有了你,我相信这一生还会写的出许多更好的文章!对于这些文章我不觉得骄傲,因为等于全是你的。没有你,也就没有这些文章了。 ——沈从文《湘行书简》

沈从文写到湘西的女孩子的时候,只要涉及到肤色总是黑。你看《边城》里面的翠翠,她的皮肤是黑黑的;《长河》里面的夭夭也是黑而俏。这些都是取张兆和的肤色的特点。此外我讲过,张兆和在张家姊妹里排第三,这个“三三”是沈从文经常给张兆和写信的时候,对张兆和的一个称呼。那么这个“三三”也是沈从文的一篇小说《三三》的标题。在这篇小说里他写了一个乡间小女子朦胧的初恋,这个女子没有说她叫三三,三三看起来跟小说里面的主人公没有什么关系。她为什么要叫三三呢,除了从张兆和的这个角度来解释,没有任何的可能,没有其他的理由了。所以这是张兆和和沈从文的婚恋,对他创作影响的一个最显在的一个层面。

另外一点就是说,沈从文和张兆和的恋爱的过程,就是沈从文追求张兆和的过程,实际上通过他的系列的作品也直接地反映出来了。由于沈从文追求张兆和成功,所催生出来的一组最优秀的作品是《月下小景》故事集。《月下小景》故事集里边有9篇11个故事,实际上都跟沈从文追求张兆和有直接的关系。这一点可以用沈从文自己的一句话来概括。他说:“这文章的写成,同《龙朱》一样,全因为有了你。”这是我觉得他是一个非常直白,而且非常真实的一段话,是事实。

沈从文的的确确是因为在追求、爱恋张兆和的过程中,他写下这些文字的。这些文字的写成跟他们的婚恋的关系是极其密切的。我讲这段文字的时候,就是沈从文给张兆和的一封信里面他说:“有了爱,有了幸福,分给别人一些爱和幸福,便自然而然会写的出好文章。”他相信有爱的存在,还会继续的写出更优美的文学作品。这句话是兑现了的、是实践了的,就是后来1934年《边城》的完成。

沈从文的情书不是一味铺张浓烈感情的那类,他只是娓娓道来,像是与张兆和讲道理。但从平淡的文字中,读者分明感觉到那种“舍你其谁”的韧性。在1931年6月的一封信中,他以做张兆和的奴隶为已任。他说,多数人愿意仆伏在君王的脚下做奴隶,他不愿意,他只愿做张兆和的奴隶。

他写道: “望到北平高空明蓝的天,使人只想下跪,你给我的影响恰如这天空,距离得那么远,我日里望着,晚上做梦,总梦到生着翅膀,向上飞举。向上飞去,便看到许多星子,都成为你的眼睛了。

“??,莫生我的气,许我在梦里,用嘴吻你的脚,我的自卑处,是觉得如一个奴隶蹲到地下用嘴接近你的脚,也近于十分亵渎了你的。” “好怕做错事,男子却并不怕在做过的错事上有所遁避,所以如果我爱你事你的不幸,你这 不幸事同我的生命一样长久的。

” “我在这世上并不为失败而伤心,诚如莫泊桑所说,爱不到人并不是失败,因为爱人并不因 人的态度而有所改变方向,顽固的执着,不算失败的。

” “只要事爱你,应当牺牲的我总不辞,若是我发现我死去也是爱你,我用不着劝驾就死去了。” “在人世上别的可以博爱,而爱情上自私或许可以存在。不要说现在不懂爱你才不爱我,也 不要我爱就是懂了爱的将来,你也还应当去爱你那所需要的或竟至伸手而得不到的人,才算 是你尽了做人的权利。

” “一个女子在诗人的诗中永远不会老去,但诗人,他自己却老去了。我想到这些我十分忧郁 了。生命都是太脆薄的一种东西,并不比一朵花更经得住年月风雨,用对自然倾心得眼反观 人生,使我不能也不觉得热情的可珍,而看重人与人凑巧得藤葛。

在同一人事上,第二次得 凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月,我也安慰自己过,我说:我行过许多地方的桥, 看过许多次的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当最好年龄的人。

我应当为自己庆幸 ……” “崔苇是易折的,磐石是难动的。我的生命等于崔苇,爱你的心希望它能如磐石。” “我念道我自己写的崔苇是易折的,磐石是难动的时候,我很悲哀。

易折的崔苇,一生中, 每当一次风吹过的时,皆低下头去,然而风过后,便又重新立起了。只有你使它永远折伏, 永远不再做立起的希望。” ——沈从文《从文家书》 “在这种家书抵万金的时代,我应是全北京最富有的人了。

” “六十多年过去了,而对桌上这几组文字校阅后,我不知道是在梦中还是在翻阅别人的故事。 经历荒诞离奇但又极为平常,是我们这一代知识分子多多少少必须经历的生活。

有微笑、有 痛楚;有恬适、有愤慨;有欢乐、也有撕心裂肺的难言之苦。从文同我相处,这一生究竟是 幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有些了解,但是真正懂 得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他的遗稿的现在。

过去不知道的,现在 知道了;过去不明白的,现在明白了……越是从烂纸堆里翻到他更多的遗作,哪怕是零散的 ,有头无尾的,就越觉得斯人可贵。

太晚了!为什么在他有生之年不能发掘他、理解他,从 各方面去帮助他,反而有那么多的矛盾得不到解决!悔之晚矣。” ——张兆和《从文家书》后记 1969年沈从文下放到湖北咸宁五七干校学习前夕: 11月29日,张兆和的二姐张允和到东堂子胡同去看望他—— 屋里乱得吓人,简直无从下脚。

书和杂物堆在桌子上、床上……到处灰蒙蒙的。我问他:“沈二哥,为什么这样乱?”他说:“我就要下放啦!

我在理东西。”可他双手插在口袋里,并没有动手理东西。他站在桌边,我业找不到一张可坐的椅子,只得站在桌子边。我说:“下放!?我能帮忙?”沈二哥摇摇头。我想既帮不了忙,我就回身想走。沈二哥说:“莫走,二姐,你看。

”他从鼓鼓囊囊的口袋中掏出一封皱头皱脑的信,又像哭又像笑对我说:“这是三姐给我的第一封信。”他把信举起来,面色十分羞涩而温柔。我说:“我能看看吗?”沈二哥把信放下来,又像给我又像不给我,把信放在胸前温下,并没有给我,又很快塞在口袋里,这手抓了信再也出不来了。

我想我真傻,怎么看人家的情书呢,我正想这他好笑。忽然,沈二哥说:“二姐的第一封信——第一封。”接着就吸溜吸溜地哭起来,快七十岁的老头儿哭得像个小孩子又伤心又快乐。

实际上,沈从文对张兆和的爱情已浓烈到无法稀释的地步。按照张兆和的说法,沈从文软硬兼施,非逼迫她就范不可。硬的时候,沈从文甚至恐吓她,比如扬言自杀;软的时候,沈从文表示,即使遭到拒绝,也没有什么关系,自己会重新站立起来,做一个积极向上的人,然而,语气中对张兆和没有丝毫的放松。

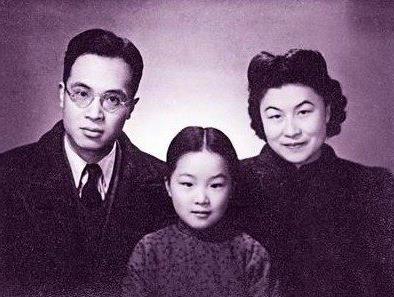

这个“顽固”的年轻作家,硬是凭着一股韧劲,最后将对他毫无感觉的张兆和追到了手。 在婚后几年的时间里,他们俩过着非常甜密的家庭生活。

写信以“三三”、“二哥”等亲昵称呼,让人称羡不已。可是,幸福的家庭千遍一律,不幸家庭各各不同,应该说,沈从文的家庭生活是不幸的。 北平失陷后,沈从文与几位知识分子化装南逃,留下张兆和带着两个孩子在北平。

我现在还不知道,为什么张兆和不随沈从文离开北平,也许是因为当时客观条件不允许带家属一块逃走,也许是张兆和压根儿就不愿意跟沈从文走。在《飘零书简》中看得出,二人已经在感情上出现了裂痕。 张兆和与孩子生活很紧张,沈从文在西南一样紧张,经常借钱。

张兆和总在信中责备沈从文,说他过去生活太奢侈,弄得现在太紧张。沈从文则认为,张兆和有多次离开北京去与他相会的机会,但她总是故意错过。他怀疑张兆和不爱他,不愿意与他一起生活,故设法避开他。

他甚至告诉张兆和,如果她在北京有别的相好,或者甚至离开自己,他都不会责怪她,理由是,他既然爱她,就不应该让她受委屈。 看来,虽然张兆和为沈从文的真情所感动,嫁给了他,但并不是十分爱他。

在沈从文离开北京之前,二人的矛盾想必已经出现。看林徽因的传记就知道,这期间沈从文经常光临林徽因的“太太客厅”,甚至向林倾诉他心中的感情烦恼。 人生就是如此。人们常说“强扭的瓜不甜”,爱既失衡,即使结婚了,也不会有好结果。

据推测,沈张二人除了婚后短暂的和谐外,恐怕在大部分时间里,感情生活都是很不理想的。一个伟大的作家便这样忍受着生活无穷无尽的煎熬。 当然,并不是说张兆和就做得不对,爱与不爱是毫无办法的事。

婚姻生活是复杂的,看来很衬的一双,实际上也许过得很不如意,而当两个本来无法生活在一起的人强绑在一起,其生活质量就更值得怀疑了。 说到底,都是人性惹的祸。人性是排他的,自私的,婚姻恰恰是对人性的反动。

张兆和写于1995年的《后记》便能佐证他们二人感情上不能和谐的看法: “从文与我相处,这一生,究竟是幸福还是不幸?得不到回答。我不理解他,不完全理解他。后来逐渐有了些理解,但是,真正懂得他的为人,懂得他一生承受的重压,是在整理编选他遗稿的现在。

过去不知道的,现在知道了;过去不明白的,现在明白了。 “……太晚了!为什么在他有生之年,不能发掘他,理解他,从各方面去帮助他,反而有那么多的矛盾得不到解决!悔之晚矣。”

![>张允和与沈从文 [扉闻]沈从文与张兆和——从第一封信到第一封信](https://pic.bilezu.com/upload/7/21/7219aa59109935154caef4abc39bae84_thumb.jpg)